特別說明:本文由米測技術中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

原創丨彤心未泯(米測 技術中心)

編輯丨風云

理解和控制開放量子系統中的退相干一直是科學界令人著迷的課題,而實現長相干時間對于量子信息處理至關重要。電子自旋共振(ESR)是化學物質光譜表征的關鍵工具,它依賴于共振改變電子的自旋狀態。該技術還可用于控制這些量子態,與量子計算、量子傳感等領域相關。

然而,ESR在量子系統中的應用仍存在以下問題:

1、將ESR與SPM技術結合具有極大應用前景

為了獲得可檢測的信號,ESR通常檢查大量分子的平均響應,而掃描探針顯微鏡(SPM)可以生成單個原子和分子的圖像,甚至可以將它們隨意移動到所需的納米結構中,整合這兩種技術將把量子態操縱與單個原子和分子結合起來。

2、原子級別的量子態操縱受限于相干時間

在掃描隧道顯微鏡中實施ESR展示了相干振蕩和具有真實空間原子分辨率的核自旋,可以測量單個原子的ESR信號甚至可以使用幾個原子進行量子計算。然而,該方法固有的基于電流的感測限制了相干時間。

有鑒于此,雷根斯堡大學Lisanne Sellies和Jascha Repp等人展示了通過泵浦探針ESR原子力顯微鏡(AFM)檢測單個并五苯分子的非平衡三重態之間的電子自旋躍遷。這些躍遷的光譜表現出亞納電子伏光譜分辨率,允許局部區分僅同位素構型不同的分子。此外,電子自旋可以在數十微秒內進行連貫操縱。作者預計單分子ESR-AFM可以與原子操縱和表征相結合,從而為了解原子明確定義的量子元素中退相干的原子起源和基本量子傳感實驗鋪平道路。

技術方案:

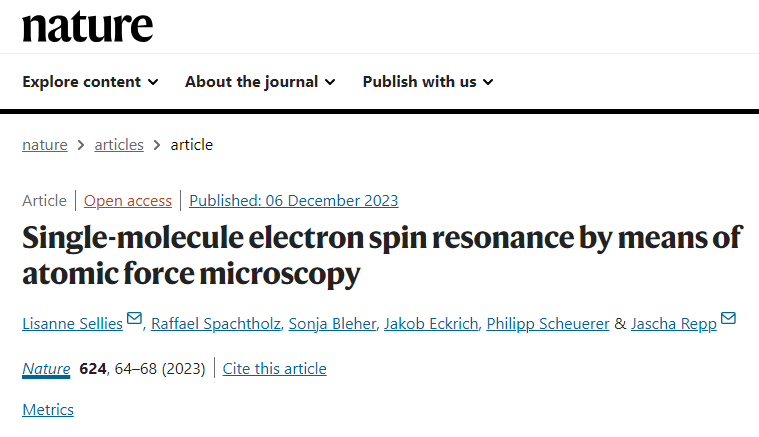

1、闡明了ESR-AFM測量裝置

作者展示了本工作的實驗裝置,詳細介紹了實驗方法和數據采集方案,展示了單個并五苯分子的三重態電子自旋躍遷。

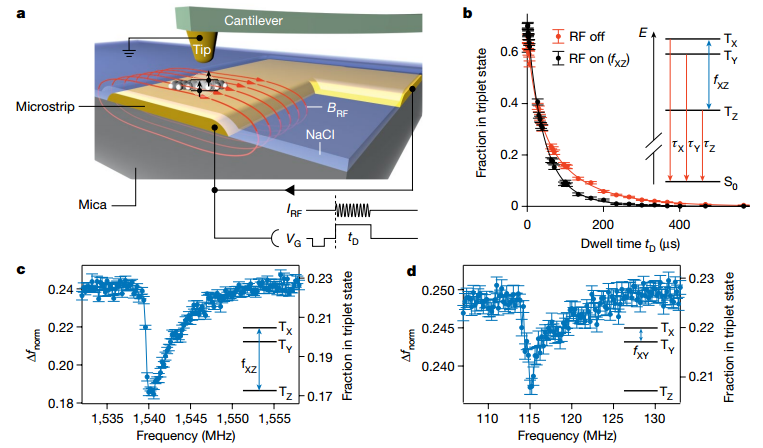

2、展示并解釋了并五苯和苝四甲酸二酐的ESR-AFM譜

作者展示并分析了并五苯和苝四甲酸二酐的ESR信號,證實了測試方法的可行性,表明ESR-AFM 信號的空間分辨率主要由隧道過程的距離依賴性決定。

3、通過質子化和全氘化并五苯分子證實了相干性影響因素

作者通過拉比振蕩測試證明了新檢測方案所實現的長相干性,通過質子化并五苯的實驗表明相干性受到分子本身限制。

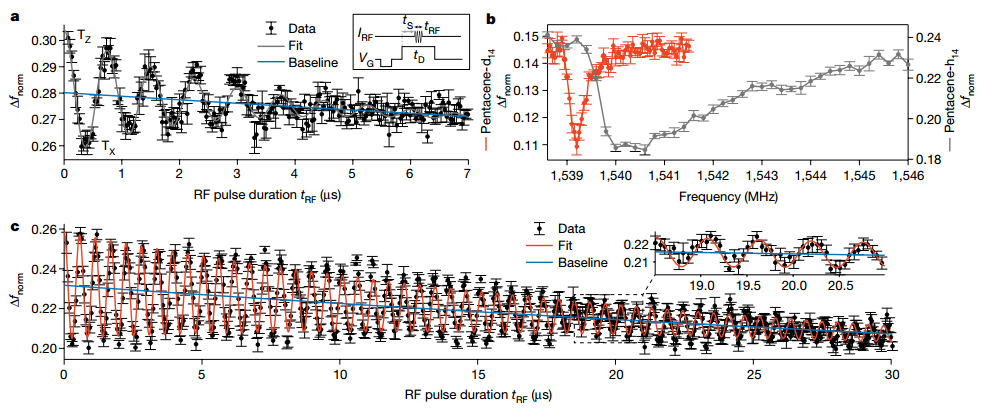

4、證實了測試方法的單自旋靈敏度和原子尺度局部信息的結合

作者從光譜特征中局部識別了單個并五苯-h-d13,并在其獨特的環境中對其進行了成像,展示了單自旋靈敏度和原子尺度局部信息的結合。

技術優勢:

1、基于AMF實現了單個分子三重態自旋躍遷

AFM避免了運行電流的限制,實現了單個分子的特定自旋態(“三重態”)壽命的測量,證實可以通過測量三重態壽命來檢測ESR信號。

2、將量子態的相干時間延長至數十微秒

基于作者開發的技術,可以操縱電子自旋從一種量子態到另一種量子態并返回,將量子態的相干壽面延長至數十微秒。

技術細節

實驗設置和ESR-AFM譜

作者展示了本工作的實驗裝置,單個并五苯分子被吸附到專用支撐結構上,以針對尖端電勢對分子進行電門控,同時施加射頻(RF)磁場。為了驅動和探測ESR躍遷,首先通過使用VG泵浦脈沖驅動兩個隧穿事件,將閉殼并五苯分子帶到激發三重態T1。隨后從T1到單線態基態S0的衰變可以通過在受控停留時間tD后將T1中的剩余粒子轉移到陽離子電荷態來測量。然后,可以在AFM信號中區分兩種電荷狀態。基于作者提出的數據采集方案,針對速度和信噪比進行了優化。在較慢的時間尺度上,每個三重態到單重態衰變事件都可以單獨探測。

圖 共振驅動下的設置、三重態衰變和ESR-AFM譜

ESR-AFM譜

圖 PTCDA和并五苯的ESR-AFM譜

質子化和全氘化并五苯分子

圖 質子化和全氘化并五苯分子的拉比振蕩和ESR-AFM譜

不同取向分子和并五苯不同同位素體

圖 不同取向分子和并五苯不同同位素體的ESR-AFM譜和拉比振蕩

總之,本工作結果表明,集成ESR和AFM可以在長時間尺度上操縱量子自旋態及以高光譜分辨率測量ESR信號。但ESR和AFM組合最值得注意的特點是能夠在原子尺度上對被分析的單個分子及其周圍環境進行成像和表征。因此,ESR-AFM允許在各種原子環境中研究自旋的量子特性,并使量子相干性等特征能夠直接與分子的原子鄰域聯系起來。甚至有可能巧妙地操縱分子的附近,并觀察這如何影響量子特性。到目前為止,作者僅測量了分子上方特定位置的ESR信號,在空間上繪制分子上方的ESR信號將是未來的一個重要發展方向。這甚至可能使某些同位素定位在單個分子中,這可以指導研究人員理解當分子彼此反應時原子如何重新排列。

參考文獻:

Sellies, L., Spachtholz, R., Bleher, S. et al. Single-molecule electron spin resonance by means of atomic force microscopy. Nature 624, 64–68 (2023).

DOI:10.1038/s41586-023-06754-6

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06754-6