特別說明:本文由米測技術中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

原創丨彤心未泯(學研匯 技術中心)

編輯丨風云

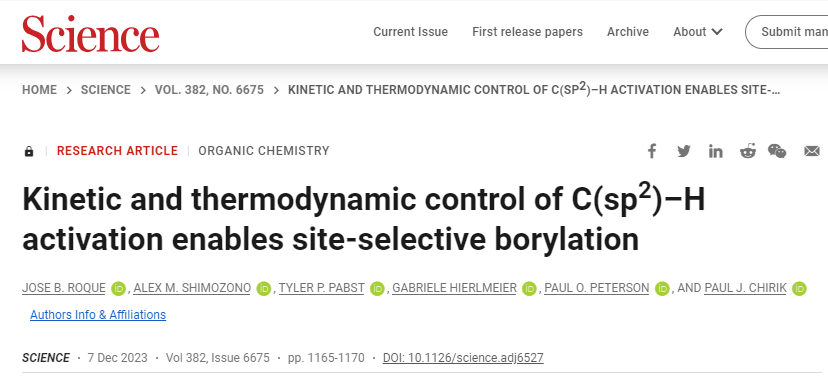

C–H官能化通過提供一種直接的方法來激活原本惰性的鍵,從而增強了化學合成,為與材料科學相關的藥物、農用化學品和芳族化合物等應用的分子提供了直接的途徑。

然而,C-H官能化的有機合成仍存在以下問題:

1、位點選擇性反應的發展仍然是金屬催化C-H官能化的巨大挑戰

對2019年批準的含苯類小分子活性藥物成分(API)的分析表明,不常見的取代分子(1,3-;1,3,5-;和1,2,3,5-)由于缺乏合成方法而不存在。開發一種可以選擇性形成結構異構體的遠程C-H官能化方法具有重大意義。

2、藥物相關分子的遠程C(sp2)–H硼基化仍然是一個重大挑戰

位點選擇性C(sp2)–H硼化是有機合成中最有影響力的C–H官能化方法之一,區域選擇性銥催化的C-H硼化反應的發展依賴于定向基團和復雜的配體工程,但仍受限于較弱的氟取代基的配位能力和與氫相似的尺寸。

3、開發鈷催化的遠程C-H硼化反應具有實際意義

目前,氟芳烴遠程C-H硼基化的通用方法尚未報道,受富電子鉗形配體支持的鈷催化劑的啟發,與鈷催化劑具有互補的區域選擇性,因此開發鈷催化的遠程C-H硼化反應具有實際意義。

有鑒于此,普林斯頓大學Paul J. Chirik等人描述了由N-烷基咪唑取代的吡啶二碳烯(ACNC)鉗配體支撐的鈷預催化劑,能夠實現含氟芳烴的非定向、遠程硼基化,并可將范圍擴大到富電子芳烴、吡啶以及三氟和二氟甲氧基化芳烴,從而解決了第一行過渡金屬C-H功能化催化劑的主要限制之一。盡管鄰位C-H鍵活化形成的鈷-芳基配合物在熱力學上是優先活化的,但機理研究確立了間位C-H鍵活化的動力學偏好。因此,使用單一的預催化劑初步證明了硼試劑在C-H硼化反應中具有可切換的位點選擇性。

技術方案:

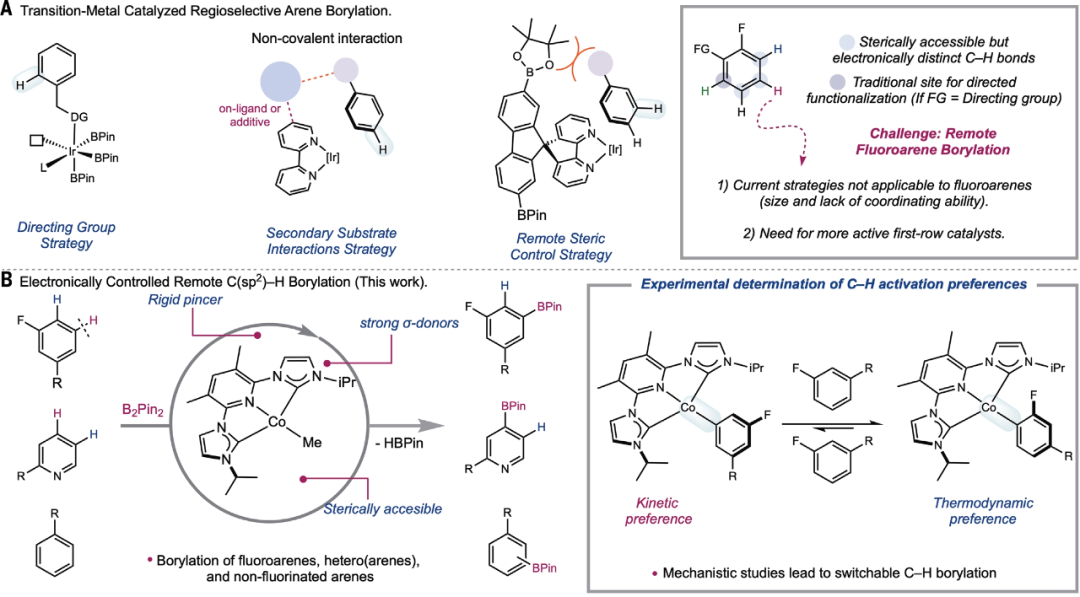

1、明確了預催化劑的合成

作者合成了3,5-Me2-(iPrACNC)Co(Br)2 (3-Br2),開發了一種優化程序避免了具有空間位阻產物的形成,表明高效的催化需滿足多種設計原則。

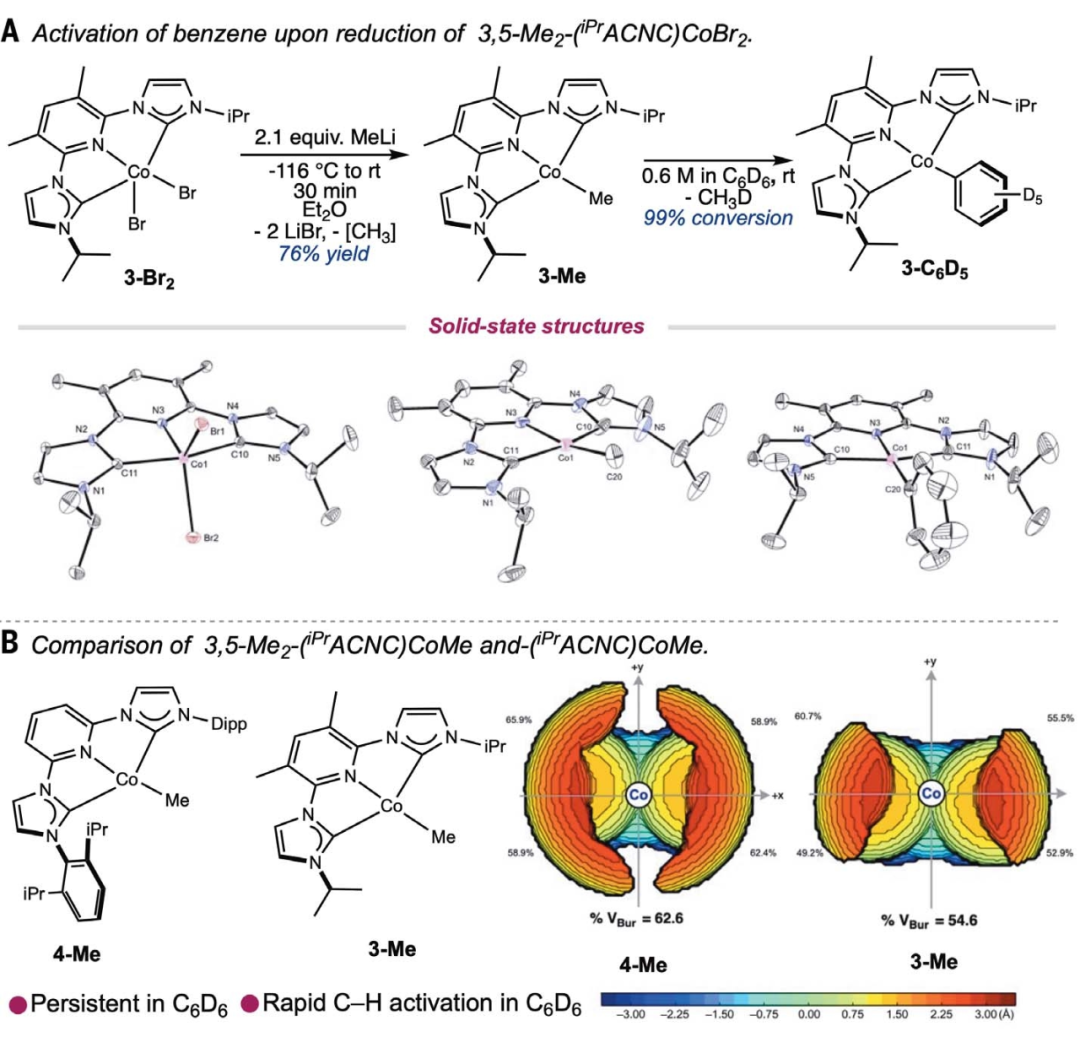

2、概述了反應的研究進展

作者評估了催化劑的活性、選擇性及大規模應用的實用性,凸顯了開發更具活性的第一行金屬催化劑的重要性。

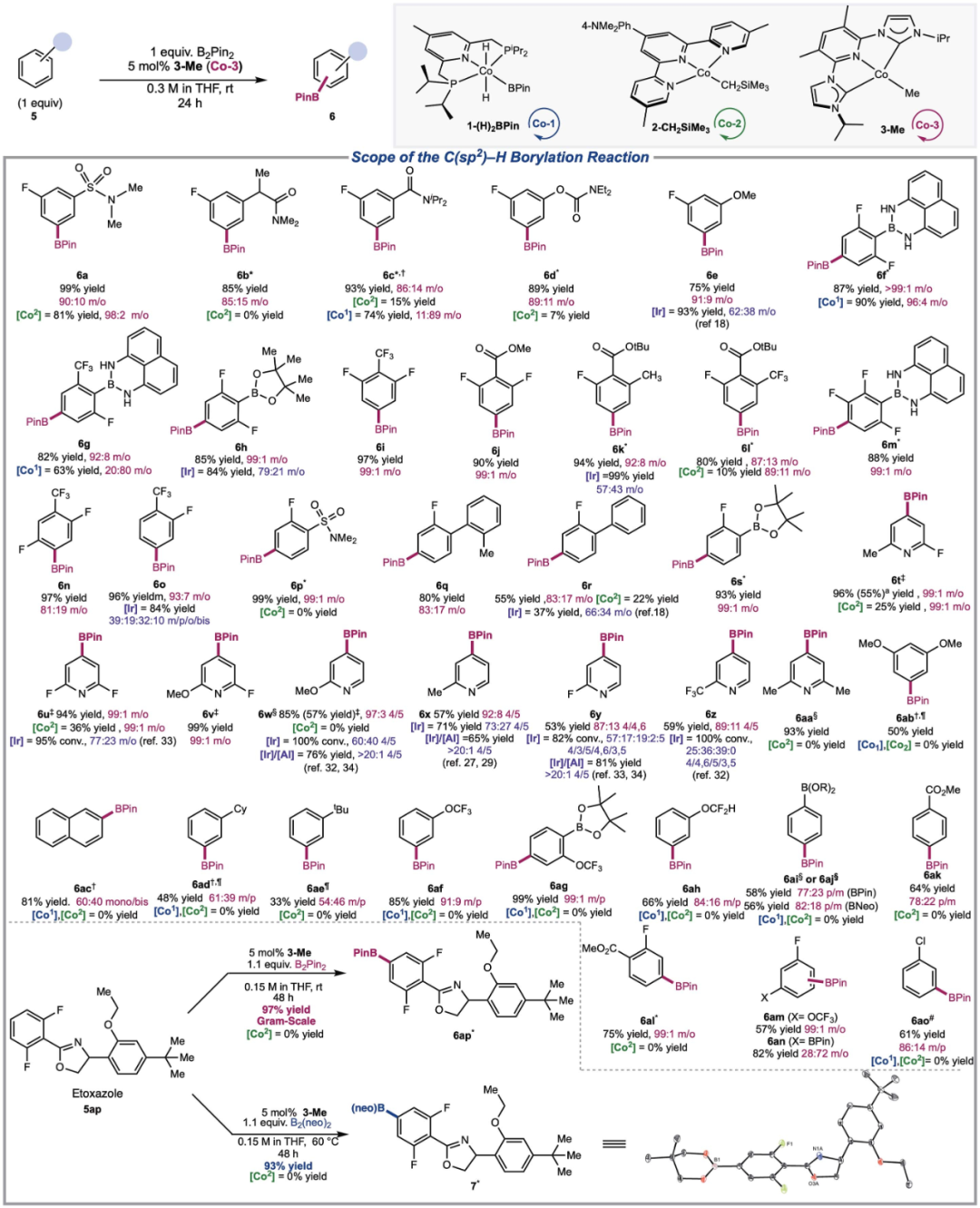

3、探究了催化反應機理研究

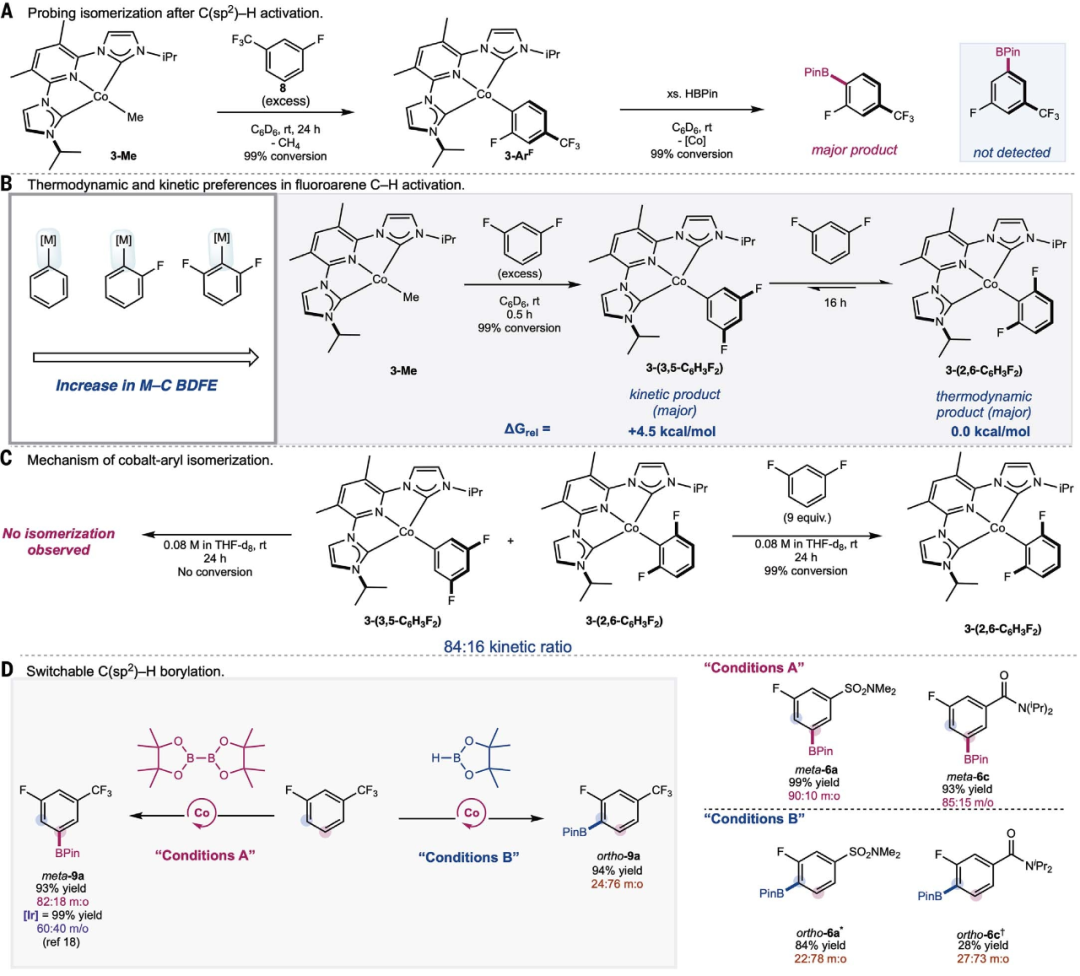

作者通過實驗和理論計算,表明在氟間位位置存在動力學上C-H優先激活,熱力學上有利于鄰位異構體的形成,催化C-H硼基化中位點選擇性可切換。

技術優勢:

1、實現了含氟芳烴的非定向、遠程硼基化

作者描述了空間位阻減弱的、基于NHC的和鉗式支持的鈷-烷基和-芳基配合物的合成及其對C(sp2)-H活化的活性,最終實現芳烴氟和三氟甲氧基和二氟甲氧基芳烴的間位選擇性C(sp2)-H硼化。

2、實現了C-H官能化具有可切換的位點選擇性

由于鈷-芳基異構化與C-B鍵的形成相互競爭,單一的預催化劑活性的提高使催化C-H官能化具有可切換的位點選擇性。

技術細節

明確預催化劑的合成

圖 背景和催化劑開發

反應進展

鑒于苯的快速活化,作者評估了3-Me的C(sp2)–H硼化活性。使用3-Me觀察到提高的產率和催化劑控制的高間位選擇性,凸顯了基于NHC的鉗形鈷預催化劑的優越性能。觀察到對硼和間位氟選擇性與底物無關,突出了3-Me對底物修飾的不敏感性,并為混合二硼芳烴提供了更通用且合成上有用的C-H硼化路線。作者進一步檢查了鄰位(氟)、間位和對位C-H鍵的芳烴的硼化選擇性,表明間芳基硼酸酯是主要產物。此外,作者還對設計的吡啶二碳烯鈷預催化劑的整體性能進行了評估,結果凸顯了開發更具活性的第一行金屬催化劑的重要性,可以實現電子控制的選擇性可以與不適合定向基團策略的官能團兼容。作者還概括了催化劑的電子控制選擇性、評估了取代基對芳烴電子的影響并證明了鈷催化劑在克級合成中的實用性。

圖 預催化劑的合成和表征

圖 (雜)芳烴的C(sp2)–H硼化

機理研究

圖 機理考慮以及動力學與熱力學選擇性

總之,本工作表明空間衰減的供電子鉗的引入使得鈷預催化劑的開發成為可能,該催化劑對C-H活化和C(sp2)-H硼化具有高活性。化學計量實驗和催化實例的位點選擇性相結合,證明了在芳烴底物存在下,隨著時間的推移,通過C-H活化到鄰位芳基絡合物,對位間位氟功能化的動力學偏好性。這一特性使得催化C(sp2)–H 硼化反應具有可切換的選擇性,通過調節C-H活化和C-B鍵形成的相對速率來調節對鄰位和間位官能團化產物的偏好性。這些發現為位點選擇性C-H官能化、開發提供了關鍵的催化劑設計原則。

參考文獻:

JOSE B. ROQUE, et al. Kinetic and thermodynamic control of C(sp2)–H activation enables site-selective borylation. Science, 2023, 382(6675):1165-1170.

DOI: 10.1126/science.adj6527

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj6527