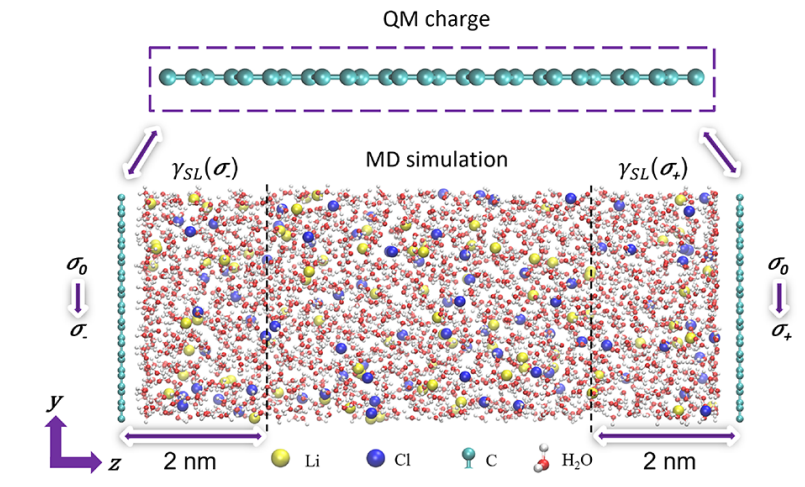

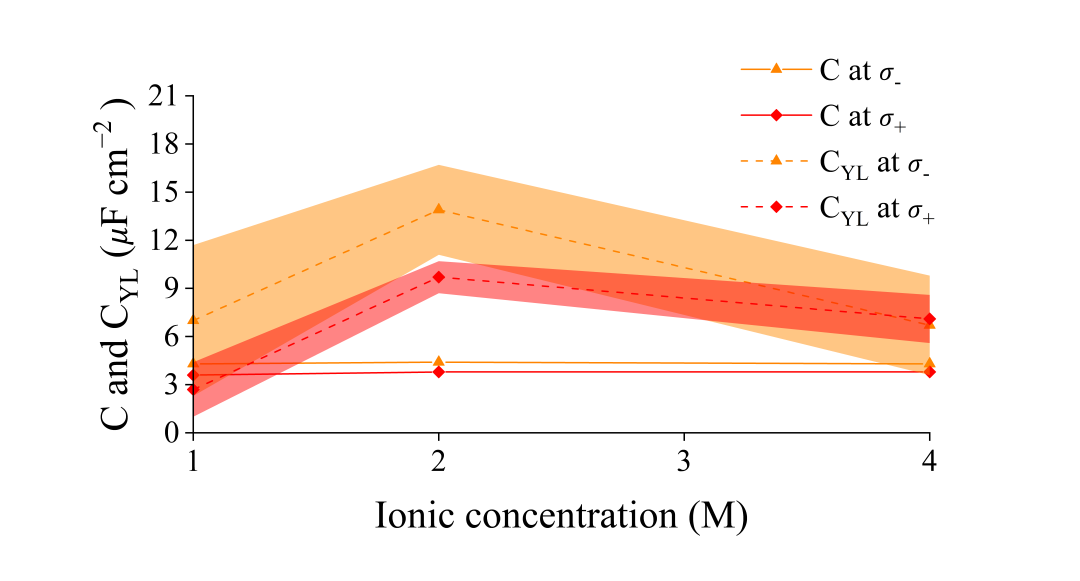

在這個新能源與新材料研究主導的時代,儲能一直是科研工作者研究的熱點。自石墨烯的發現以來,二維碳材料與儲能的聯系日漸成為儲能研究中的重中之重。石墨烯以其超高的比表面積成為存儲電荷的重要材料,因此解密石墨烯電極上的儲能機理對于下一代儲能設備的設計和開發至關重要。電濕潤性,一種通過外加電場控制材料表面濕潤性的電化學方法,因其可能對電荷儲存產生影響,在被發現的150年后又重煥青春。傳統實驗方法(EWOD)通過對材料表面添加的介質層通電來研究其表面電濕潤性,這種研究方法雖然簡單高效,但電解質溶液中的離子在施加電場力的驅動下附著于介質層上,阻礙了電荷與材料表面的直接接觸。這無疑加大了科研工作者對電極/電解質溶液接觸面探究的難度。若直接在石墨烯上通電(EWOC),這種超薄二維材料與電解質溶液的接觸角又在實驗上難以測量。因此,一套新的研究手段對于探究電濕潤性和儲能的關系至關重要。近日,曼徹斯特大學化工學院Paola Carbone教授的理論計算團隊,設計開發了一種全新的基于量子力學-經典分子動力學(QM/MD)的模型(圖一),用于研究石墨烯電極與電解質溶液間的物理化學變化。該方法通過在皮秒單位下刷新石墨烯電極上的電子排布(QM)對其進行極化,使得電解質溶液中的離子與水分子在電勢作用下向電極表面運動(MD),進而分析各類分子在電極表面形成的雙電層結構(EDL)與其背后的電濕潤性及儲能的關系。該研究文章以題目“Relation between Double Layer Structure, Capacitance and Surface Tension in Electrowetting of Graphene and Aqueous Electrolytes”發表在JACS上。文章第一作者為曼徹斯特大學Zixuan Wei博士。此創新型模型通過表面張力表達電濕潤性的強弱,并發現在正負極表面電荷密度分別從0變化到 0.071 C m?2 時,兩極發生不對稱性電濕潤。隨著電解質溶液濃度升高,電濕潤性增強,在2M濃度時達到最大值(此時正極表面完全濕潤)。這個變化規律被曼徹斯特大學化學院Robert Dryfe教授通過實驗驗證,首次實現了在電濕潤性研究中理論預測與實驗驗證的完美結合。而后根據界面氫鍵網絡和界面水分子方向分析(圖二)以及電容預測(圖三),作者發現兩種機制分別驅動電濕潤性及電容變化,即氫鍵網絡以及EDL結構。 圖三:模擬電容及Young-Lippman公式預測電容

0.071 C m?2 時,兩極發生不對稱性電濕潤。隨著電解質溶液濃度升高,電濕潤性增強,在2M濃度時達到最大值(此時正極表面完全濕潤)。這個變化規律被曼徹斯特大學化學院Robert Dryfe教授通過實驗驗證,首次實現了在電濕潤性研究中理論預測與實驗驗證的完美結合。而后根據界面氫鍵網絡和界面水分子方向分析(圖二)以及電容預測(圖三),作者發現兩種機制分別驅動電濕潤性及電容變化,即氫鍵網絡以及EDL結構。 圖三:模擬電容及Young-Lippman公式預測電容

- 通過開創性QM/MD理論模型預測不同電壓及電解質溶液濃度下的石墨烯電極的電濕潤性。

- 首次在電濕潤性研究中進行從理論預測到實驗驗證的完美閉環,具有開創新性和前瞻性。

- 發現界面氫鍵網絡和雙電層結構分別驅動電濕潤性和電容變化。

理論計算作為低投入的便捷研究方式,已逐漸成為各領域研究中不可或缺的部分,通過這個創新性理論研究,希望對廣大電濕潤性,儲能以及二維材料性能研究提供幫助和啟迪,并且逐步形成從理論計算預測到實驗驗證的研究體系。https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c10814

0.071 C m?2 時,兩極發生不對稱性電濕潤。隨著電解質溶液濃度升高,電濕潤性增強,在2M濃度時達到最大值(此時正極表面完全濕潤)。這個變化規律被曼徹斯特大學化學院Robert Dryfe教授通過實驗驗證,首次實現了在電濕潤性研究中理論預測與實驗驗證的完美結合。而后根據界面氫鍵網絡和界面水分子方向分析(圖二)以及電容預測(圖三),作者發現兩種機制分別驅動電濕潤性及電容變化,即氫鍵網絡以及EDL結構。