特別說明:本文由米測技術中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

研究背景

非均相催化劑表面的金屬納米顆粒(NPs)在高溫下與反應物和產物分子相遇,這些條件往往會導致NPs燒結成更大的納米顆粒。由此導致的表面積損失和活性位點數量的減少會導致不可逆的失活,嚴重增加了生產成本。納米銅基催化劑在工業上得到了廣泛的應用。

關鍵問題

銅具有較低熔化溫度和較高表面擴散,其納米顆粒在化學氣氛中容易燒結成較大的顆粒,燒結會導致各種加氫和重整反應的失活。2、逆Ostwald熟化通常會Cu NPs的本征催化性能逆Ostwald熟化過程需要活化大尺寸納米顆粒上的金屬位點,并通過載體進行捕獲。但這一過程需要與金屬物種具有可區分的相互作用的混合載體,使其從弱相互作用區域移動到強擾動區,這種遷移改變了Cu NPs的本征催化性能。

新思路

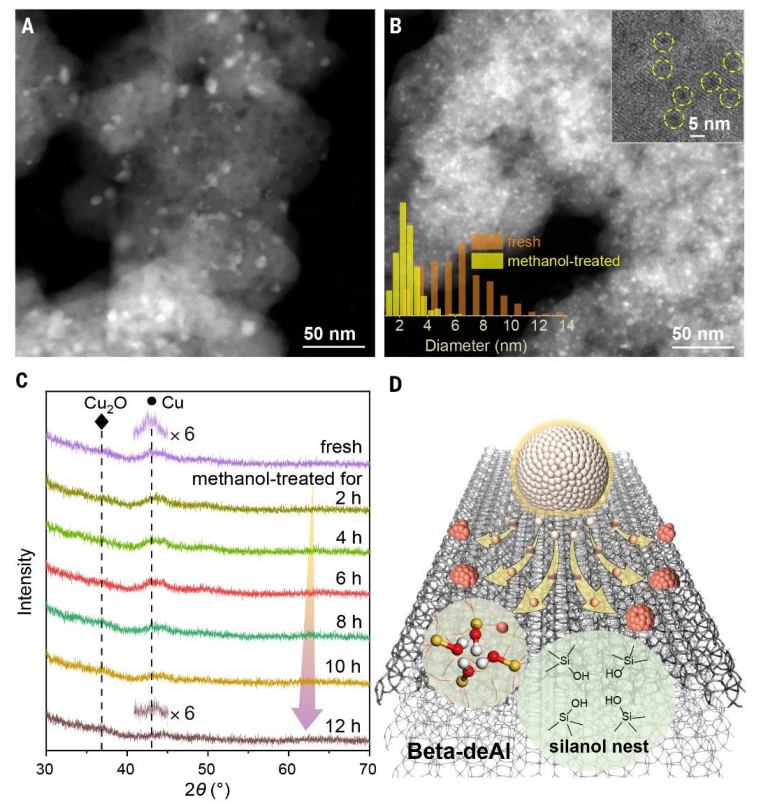

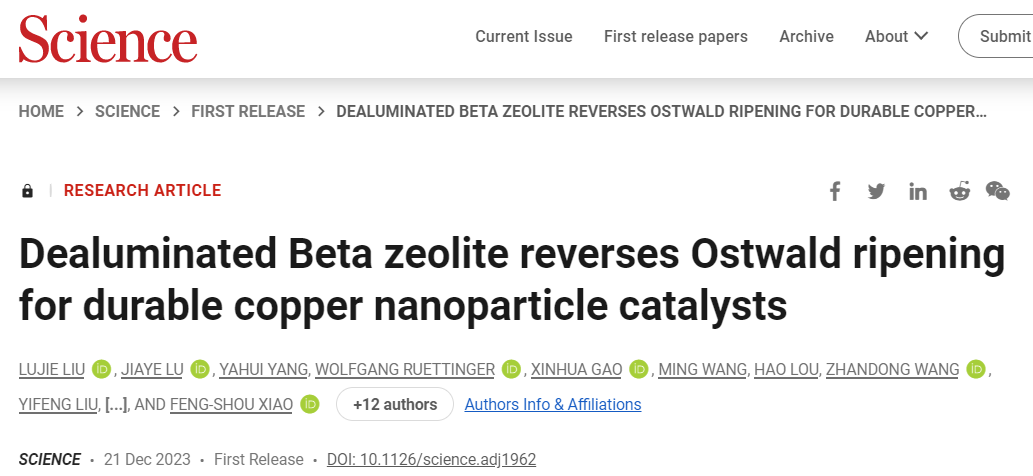

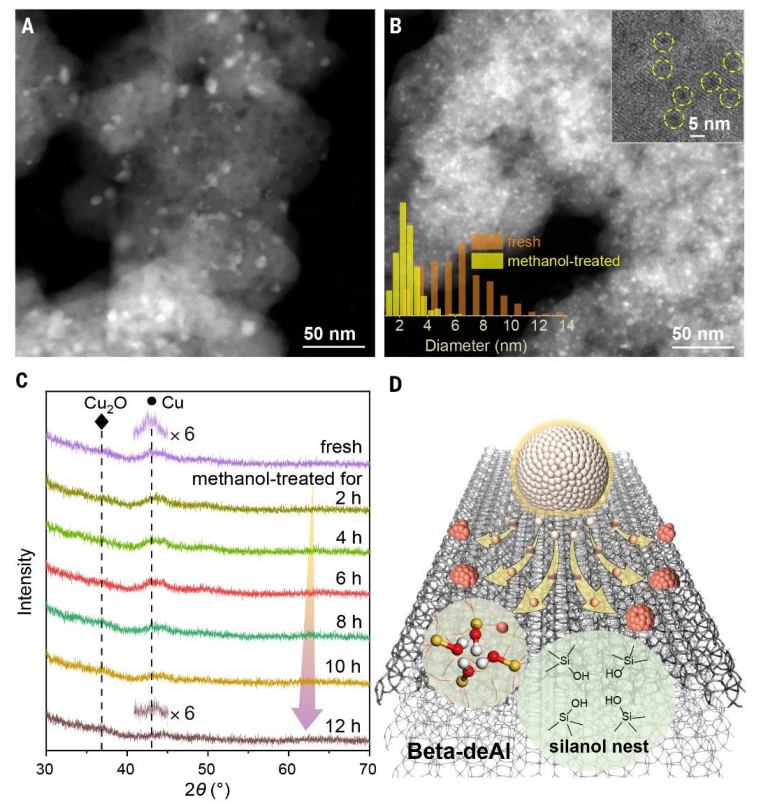

有鑒于此,浙江大學肖豐收、王亮、華東理工大學曹宵鳴、北京理工大學馬嘉璧等人用脫鋁Beta分子篩負載Cu納米顆粒(Cu/Beta-deAl),發現在200℃甲醇蒸氣中,Cu/Beta-deAl顆粒變小,從~5.6 nm減小到~2.4 nm,這與一般的燒結現象相反。作者發現了一個逆0stwald熟化過程,甲醇活化的可移植的銅位點被硅羥基巢捕獲,巢中的銅物種作為新的成核位點形成小的納米顆粒,這一特性逆轉了一般的燒結通道,從而在工業上使用負載的銅納米顆粒進行草酸二甲酯加氫反應,獲得了穩定的催化劑。1、證實了Cu/Beta-deAl分子篩對Cu NPs再分散的重要性作者通過對比Beta-deAl和Cu NPs/SiO2在甲醇蒸氣中的穩定性,表明Cu/Beta-deAl分子篩對Cu的再分散至關重要。作者通過實驗證實了Cu/Beta-deAl反應初期的自優化過程,以及催化劑在甲醇蒸汽中的催化活性、耐久性和苛刻條件下的熱穩定性。作者通過原位XRD、X射線吸收精細結構譜、STEM等多種手段共同證明了Beta-deAl分子篩上Cu NPs的再分散并給出了相關示意圖。作者結合實驗表征和理論計算,表明(CHO)Cu*是反熟化過程中的優先中間體并總結了Cu NPs在Cu/Beta-deAl上的再分散步驟。1、實現了Cu NPs的穩定存在甚至大顆粒的重新分散作者報道了脫鋁的Beta沸石是Cu NPs在200 °C甲醇蒸氣中逆熟化的有效載體,這一特性使小尺寸的Cu NPs在硅質Beta-deAl載體上保持穩定,甚至重新分散大尺寸的Cu顆粒。2、獲得了具有高轉化率和選擇性的Cu/Beta-deAl催化劑作者重點關注草酸二甲酯加氫反應,即使在常壓DMO加氫反應中,Cu/Beta-deAl催化劑在長時間連續反應中仍能保持較高的轉化率和選擇性。作者通過對比Beta-deAl和無定形SiO2負載的Cu NPs在甲醇蒸氣中的穩定性進行了概念驗證實驗。通過STEM比較200℃甲醇處理后的兩種催化劑的尺寸,結果表明,在甲醇蒸氣中,Cu NPs在Cu/Beta-deAl上重新分散。原位XRD表征和TEM進一步證實了Cu NPs在Cu/Beta-deAl上的再分散,支持了Cu/Beta-deAl在甲醇蒸氣中的反向Cu燒結,表明Cu/Beta-deAl分子篩對Cu的再分散至關重要。

圖 甲醇處理使Cu在Beta-deAl載體上重新分散

作者在甲醇蒸氣中評價了Cu/SiO2和Cu/Beta-deAl催化劑的DMO加氫性能,結果表明Cu/Beta-deAl的DMO加氫反應轉化率增高且顆粒尺寸降低,證實了反應初期的自優化過程。此外,Cu/Beta-deAl催化劑也表現出恒定的性能。進一步評估了Cu/Beta-deAl在恒定條件下200小時的耐久性。經過12小時的活化,DMO完全轉化,EG選擇性高達98.7 %。為了進一步評估催化劑在苛刻條件下的熱穩定性,作者分別在高溫甲醇蒸汽、常壓下DMO加氫反應中測試了催化劑的性能,表明Cu/Beta-deAl催化劑在連續反應300 h內保持穩定,Cu NP尺寸維持在4.0+10 nm。

通過對不同溫度下Cu/Beta-deAl在甲醇蒸氣中的原位XRD表征,表明Cu NPs的再分散與溫度有關。在200 °C下考察了甲醇分壓的影響,較高的甲醇分壓有利于Cu的再分散,甲醇脫氫產生的甲醛顯著促進了Cu顆粒的再分散。利用X射線吸收精細結構譜對Cu/SiO2和Cu/Beta-deAl催化劑在300℃甲醇處理前后進行了表征,進一步證實了Cu在Cu/Beta-deAl分子篩上的再分散。樣品的STEM照片顯示,在Beta-deAl載體上,Cu納米顆粒的平均尺寸為2.2+0.5 nm,且沒有檢測到大塊的Cu顆粒。基于這些結果,作者給出了在Beta-deAl分子篩上由大塊Cu晶體形成小尺寸Cu納米顆粒的示意圖。

作者利用SVUV-PIMS對甲醇蒸汽中的Cu物種進行了檢測,通過真空通道捕獲可能的中間體,并通過質譜進行檢測。結果暗示了遷移過程中Cu1相關中間體的存在。作者提供了化學觸發金屬燒結的Ostwald熟化過程的直接實驗證據,并且在Beta-deAl的支持下也逆轉了這一過程。此外,作者還進行了DFT計算,結果表明配合物會優先從Cu基體表面脫附Cu原子,形成遷移所需的中間體,表明(CHO)Cu*是反熟化過程中的優先中間體。通過使用飛行時間質譜探究氣相Cu *團簇與甲醇之間的反應,進一步研究了甲醇觸發的Cu脫附,結果有力地支持了甲醇引發的Cu-Cu鍵斷裂,Cu中間體可以被捕獲,Beta-deAl分子篩的硅羥基巢由于其與Cu位點的強相互作用而顯示出至關重要的作用。進一步地,作者總結了Cu NPs在Cu/Beta-deAl上的再分散步驟:(i)醇類分子促進Cu-Cu鍵的斷裂;(ii) Cu中間體的形成;(iii)Cu中間體向硅烷醇巢的遷移;(iv)Cu1的錨定。總之,作者證明了Cu NPs在脫鋁Beta分子篩載體上的逆熟化現象,在甲醇蒸汽處理下,Cu NPs有變小的趨勢。這一特性使其成為DMO加氫反應的理想催化劑,具有優異的耐久性,優于經典的Cu-silica基催化劑。作者認為,具有豐富硅羥基巢穴的分子篩可以作為強有力的載體來優化Cu NPs的動態變化,該載體上的逆熟化概念為工業過程中更穩定的催化劑開辟一條新道路,克服了Cu基納米顆粒不穩定性的問題。Lujie Liu, et al. Dealuminated Beta zeolite reverses Ostwald ripening for durable copper nanoparticle catalysts. Science, 2023, DOI: 10.1126/science.adj1962.https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj1962