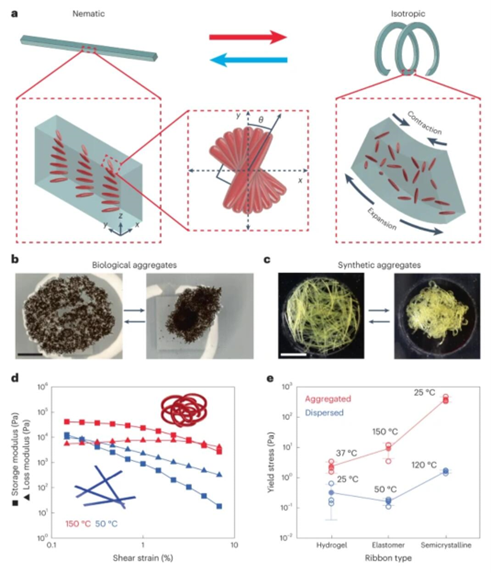

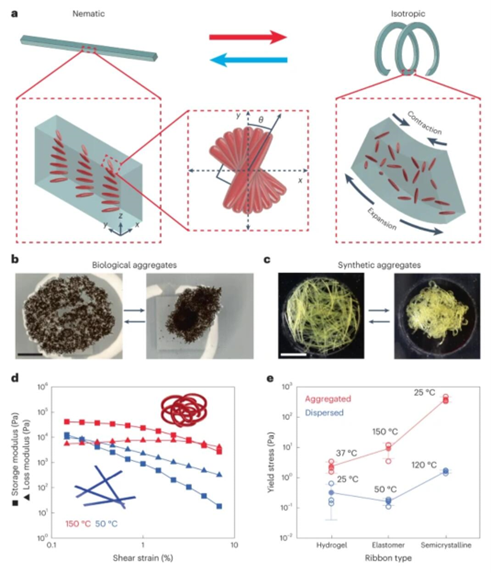

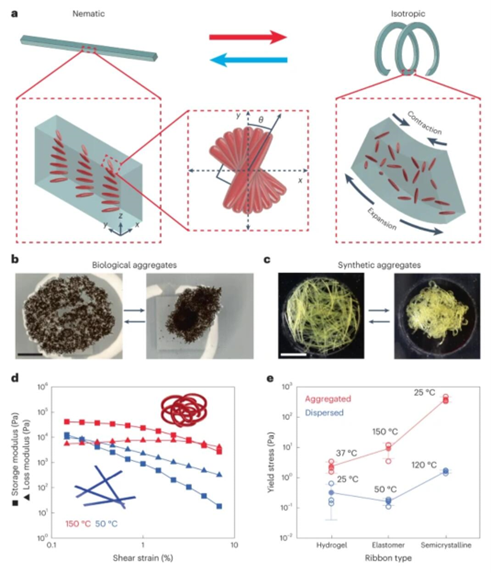

1. Nature Materials:由形狀變化聚合物的集體作用形成的材料組裝一些動物通過動態的結構相互作用形成短暫的、反應靈敏的、固體狀的群落。這些群落具有自發自組裝等突發反應,這在合成軟物質中很難實現。在這里,德克薩斯農工大學Taylor H. Ware使用由響應聚合物組成的形狀變化單元來創建自組裝、體積可調和按需分解的固體。1) 該固體由響應性水凝膠、液晶彈性體或可逆彎曲或扭曲的半結晶聚合物組成。這些分散體以機械方式互鎖,并誘導可逆聚集。與分散體相比,聚集的液晶彈性體的屈服應力增加了12倍,并且在加熱時收縮了34%。2) 分散體的類型、濃度和形狀決定了聚集性質,并控制了所形成固體的全局力學特性。用液態金屬涂覆液晶彈性體可以產生光響應和導電聚集體,從而在水凝膠上實現自組裝的三維支架,這為動態材料的設計提供了一個多功能平臺。

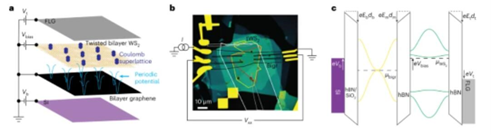

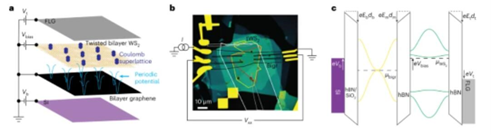

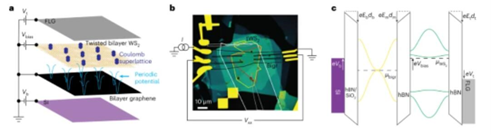

Mustafa K. Abdelrahman, et al. Material assembly from collective action of shape-changing polymers. Nature Materials 2024DOI: 10.1038/s41563-023-01761-4https://doi.org/10.1038/s41563-023-01761-42. Nature Materials:具有遠程庫侖超晶格的雙層石墨烯中的絕緣體在二維異質結構中出現的莫爾超晶格具有與量子現象相關的獨特現象。近日,加州大學Wang Feng展示了雙層石墨烯中相關狀態的開啟和關閉。 1) 通過采用由扭曲雙層WS2中局域電子實現的遠程庫侖超晶格,作者在雙層石墨烯中施加庫侖超晶格的周期和強度由扭曲雙層WS2決定。2) 當遠程超晶格關閉時,雙層石墨烯中的二維電子氣由費米液體描述。當它打開時,在整數和分數填充因子下出現相關的絕緣狀態。該方法能夠原位控制二維材料中的相關量子現象。

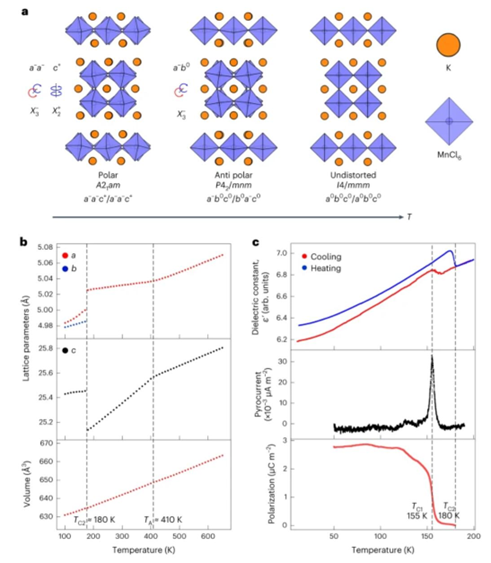

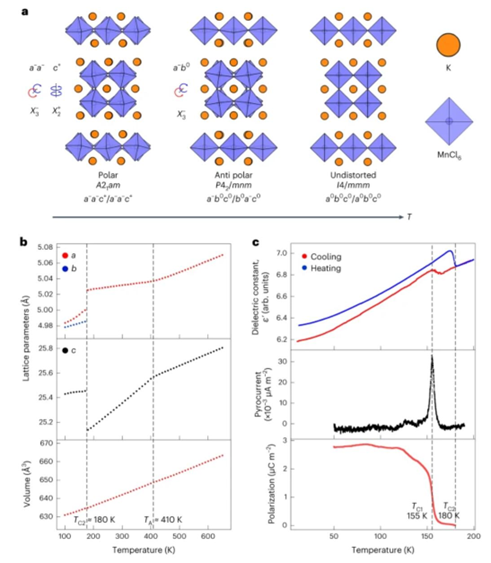

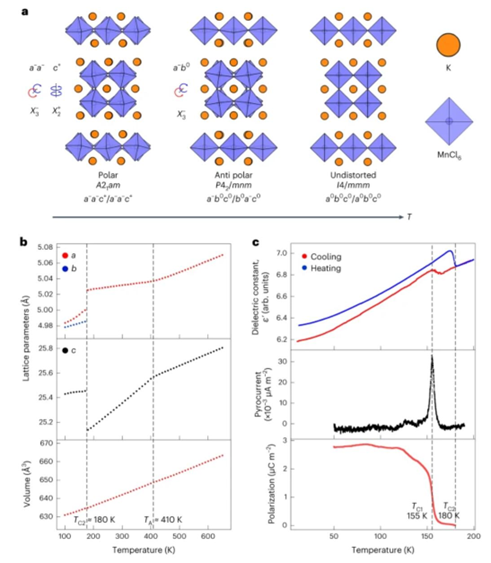

Zuocheng Zhang, et al. Engineering correlated insulators in bilayer graphene with a remote Coulomb superlattice. Nature Materials 2024DOI: 10.1038/s41563-023-01754-3https://doi.org/10.1038/s41563-023-01754-33. Nature Materials:全無機準二維鹵化物鈣鈦礦中的熱多鐵性多鐵材料為技術設計和現代物理研究提供了一個有效平臺。近日,京都大學Hiroshi Kageyama、美國西北大學James M. Rondinelli報道了全無機準二維鹵化物鈣鈦礦中的熱多鐵性。1) 作者展示了準二維鹵化物(K,Rb)3Mn2Cl7中電極化和磁極化的同時熱控制,并且通過X射線和中子粉末衍射數據證明發現,這是由極性-反極性轉化引起的。作者使用密度泛函理論計算表明,在鹵化物材料中存在極化切換路徑,包括電序和磁序之間的強耦合,這表明存在磁電耦合。2) 此外,作者發現氧化物類似物中沒有這種情況。該發現能促進非氧化物多鐵性和磁電性質的探索,從而闡明傳統電學和磁學控制之外的調控機制。

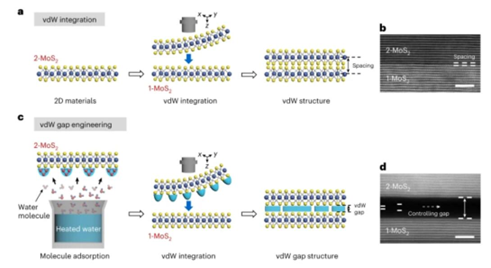

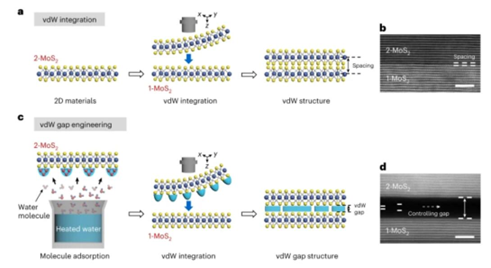

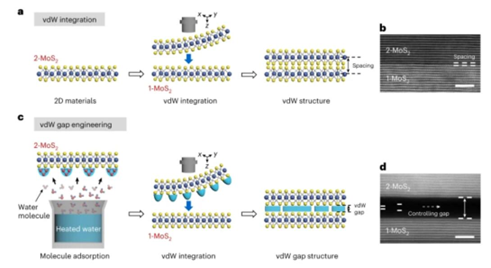

Tong Zhu, et al. Thermal multiferroics in all-inorganic quasi-two-dimensional halide perovskites. Nature Materials 2024 DOI: 10.1038/s41563-023-01759-yhttps://doi.org/10.1038/s41563-023-01759-y4. Nature Nanotechnology:利用水吸附控制范德華間隙范德華(vdW)間隙可以將分子或離子限制在小范圍內,并為調整材料特性和探索微觀現象提供了一種替代方法。由于vdW相互作用,調制二維(2D)材料之間的vdW間隙仍極具挑戰性。近日,武漢大學He Jun、湖南大學Liao Lei、Zou Xuming報道了一種通過水分子在材料表面的預吸附來控制vdW間隙的通用方法。1) 通過控制水蒸氣的飽和蒸氣壓,作者可以精確控制水分子的吸附水平,并將MoS2同質結的vdW間隙從5.5??至53.6??。該技術可以進一步應用于其他同質結和異質結,并且可以在2D人工超晶格以及2D/3D和3D/3D異質結中構建受控的vdW間隙。2) 設計vdW間隙對調制器件性能具有重要意義,作者通過MoS2/間隙/MoS2結的vdW間隙二極管特性證明了這一點。該工作介紹了一種分子預吸附的通用策略,該策略可以在vdW材料系統中創造更多的可調性和可變性。

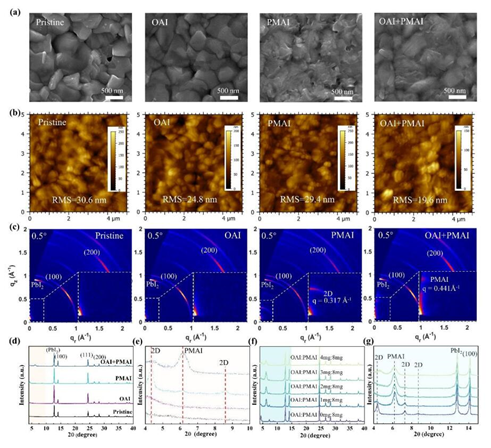

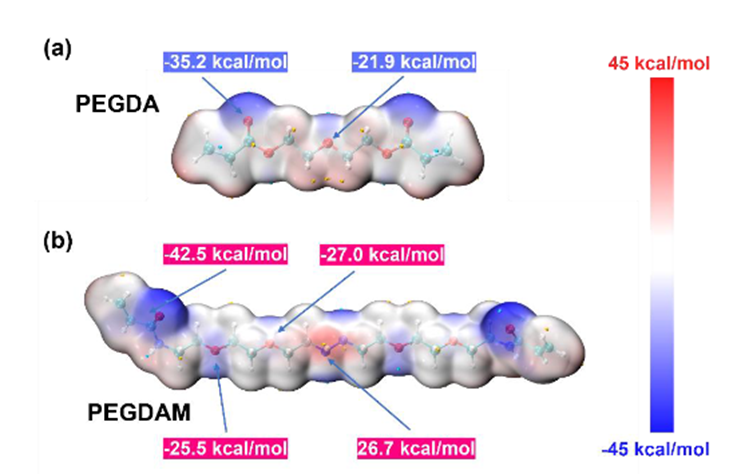

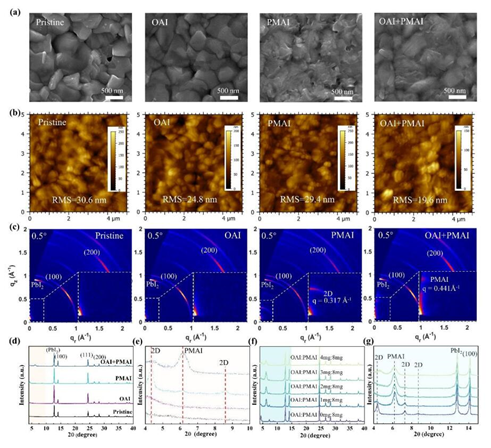

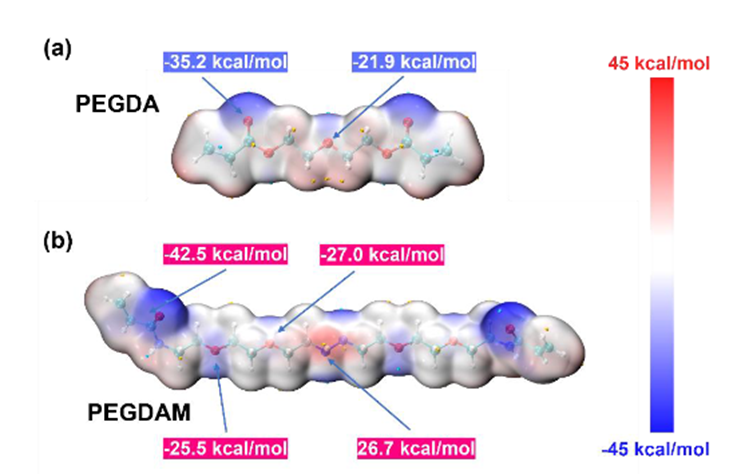

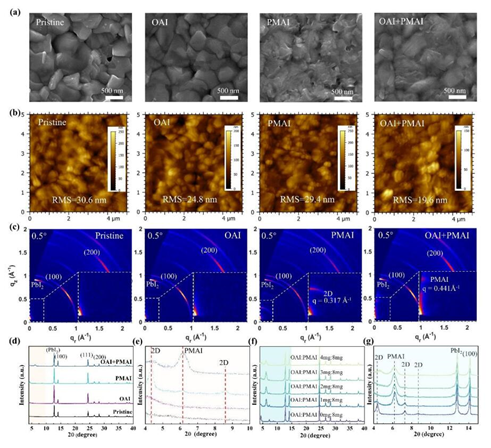

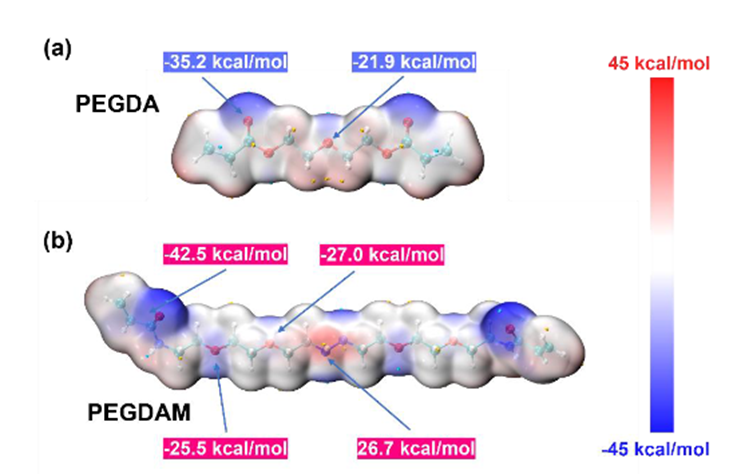

Chang Liu, et al. Controllable van der Waals gaps by water adsorption. Nature Nanotechnology 2024DOI: 10.1038/s41565-023-01579-whttps://doi.org/10.1038/s41565-023-01579-w5. EES:高性能鈣鈦礦太陽能電池表面鈍化的雙分子動力學競爭使用有機間隔陽離子進行表面后處理是抑制鈣鈦礦膜缺陷和重建微觀結構的有效方法之一。然而,較大的有機間隔陽離子會使鈣鈦礦表面結構轉變為不可控的低維相,從而顯著限制了鈣鈦礦太陽能電池(PSC)內界面上的電荷傳輸。近日,電子科技大學Liu Mingzhen從分子動力學的角度設計了一種以苯基甲基碘化銨(PMAI)和辛基碘化胺(OAI)為共改性劑的雙分子競爭吸附策略。1) OA+由于其較大的分子極性和空間位阻效應而優先吸附在鈣鈦礦膜表面,從而抑制了PMA+誘導的表面層向低維結構相的轉變。因此,該策略消除了鈣鈦礦上界面電荷分離和提取的限制,并使器件的PCE高達25.23%。 2) 這種雙分子動力學競爭策略也適用于柔性PSC設備,這些設備實現了23.52%的PCE。在連續照明下進行1000小時的最大功率點跟蹤(MPPT)后,用雙分子配體功能化的未封裝電池保持了88%的初始性能,從而表現出優異的操作穩定性。

Yinyi Ma, et al. Bi-molecular Kinetic Competition for Surface Passivation in High-Performance Perovskite Solar Cells. EES 2024https://doi.org/10.1039/D3EE03439A6. Angew:用于鋰金屬電池的具有快速動力學的局部中濃度電解質 局部高濃度電解液被廣泛認為是鋰金屬負極的尖端電解液。然而,無論是來自高濃度鹽還是來自高度氟化稀釋劑的高氟含量,都會導致生產成本顯著升高并增加環境負擔。在這里,阿爾伯塔大學Ge Li,Hao Zhang開發了一種名為“局部中濃度電解質”(LMCE)的新型電解質來有效解決這些問題。1)該LMCE是通過在稀釋之前稀釋與鋰金屬負極不相容的中等濃度(0.5M–1.5M)電解質來設計和生產的。它具有超低濃度(0.1M),與鋰金屬負極具有出色的相容性。2)令人驚訝的是,LMCE盡管具有超低濃度(0.1M),但在Li/Cu、Li/Li、LiFePO4/Li和NCM811/Li電池中表現出出色的動力學。此外,LMCE還能有效抑制高電壓(>4V)條件下LiTFSI鹽對Al集流體的腐蝕。這種突破性的LMCE設計將看似“不兼容”的東西轉變為“兼容的”,為探索各種電解質配方(包括所有基于液體電解質的電池)開辟了新途徑。

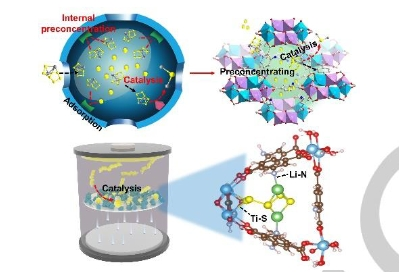

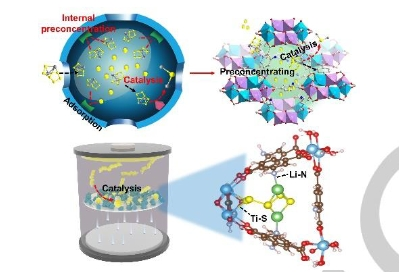

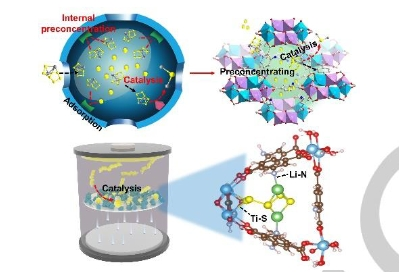

Pengcheng Li, et al, Localized Medium Concentration Electrolyte with Fast Kinetics for Lithium Metal Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202319090DOI: 10.1002/anie.202319090https://doi.org/10.1002/anie.2023190907. Angew:催化界面的多模態工程賦予多位點金屬有機框架用于鋰硫電池的內部預富集和加速氧化還原動力學開發高效催化劑來解決鋰硫電池(LSB)中多硫化鋰(LiPS)的穿梭效應和緩慢的氧化還原動力學仍然是一項艱巨的挑戰。在這項研究中,廣東工業大學Shaoming Huang,Qi Zhang通過多模態分子工程精心設計了一系列多位點催化金屬有機框架(MSC-MOF)來調節反應物擴散和催化過程。1)MSC-MOF采用納米籠制成,具有由暴露的混合價金屬位點和周圍吸附位點形成的協同特定吸附/催化界面。這種設計有利于內部預濃縮、共吸附機制和同時連續有效的催化轉化為多硫化物。2)利用這些屬性,具有MSC-MOF-Ti催化中間層的LSB的放電容量和循環穩定性提高了62%。這導致在貧電解質條件下在高硫負載(9.32mgcm?2)下實現了高面積容量(11.57 mAh cm?2),同時軟包電池表現出350.8 Wh kg?1的超高重量能量密度。 3)最后,這項工作介紹了開發一類新型高效催化MOF的通用策略,在分子水平上促進SRR并抑制穿梭效應。這些發現為高能LSB應用的先進多孔催化材料的設計提供了線索。

Haibin Lu, et al, Multimodal Engineering of Catalytic Interfaces Confers Multi-Site Metal-Organic Framework for Internal Preconcentration and Accelerating Redox Kinetics in Lithium-Sulfur Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202318859DOI: 10.1002/anie.202318859https://doi.org/10.1002/anie.2023188598. Angew:用于低溫下高倍率和穩定鋅離子電池的仿生微量富含羥基電解質添加劑在低溫下工作的高倍率和穩定的鋅離子電池在實際應用中非常理想,但面臨動力學緩慢和嚴重腐蝕的挑戰。在此,受抗凍植物的啟發,西北工業大學Cao Guan報道了微量富含羥基的電解質添加劑,其對高性能低溫鋅離子電池實現了雙重重塑作用。1)高Zn吸附能力的添加劑不僅通過交替的H2O分子重塑Zn2+主溶劑殼,而且形成屏蔽層從而重塑Zn表面,有效增強快速Zn2+脫溶劑反應動力學并抑制Zn陽極腐蝕。2)以微量α-D-葡萄糖(αDG)為例,電解液獲得-55.3 ℃的低凝固點,Zn//Zn電池可在-25 ℃下以5 mA cm-2穩定循環2000小時,具有5000 mAh cm-2的高累積容量。此外,還展示了在-50 °C下穩定運行10000次循環的全電池。

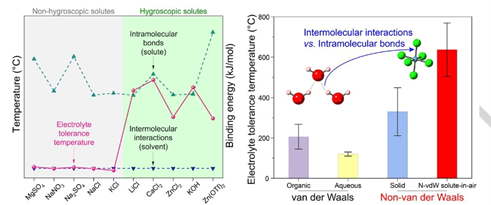

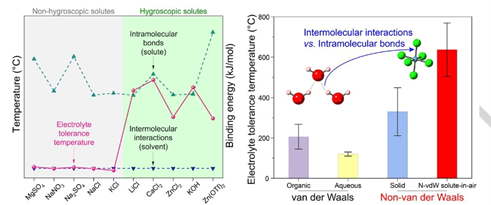

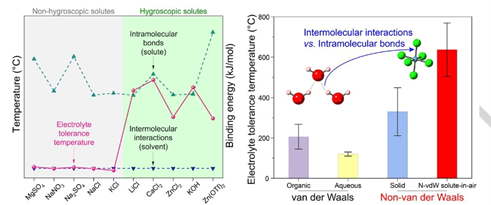

Fan Bu, et al, Bio-Inspired Trace Hydroxyl-Rich Electrolyte Additives for HighRate and Stable Zn-Ion Batteries at Low Temperatures, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202318496DOI: 10.1002/anie.202318496https://doi.org/10.1002/anie.202318496 9. Angew:吸濕性溶質使非范德華電解質能夠用于耐火雙空氣電池電池的熱安全問題阻礙了其大規模應用。不易燃電解質提高了安全性,但超過100℃時溶劑蒸發限制了耐熱性,缺乏可靠性。在此,南洋理工大學Xiaodong Chen通過引入空氣中溶質電解質實現了耐火金屬空氣電池,該電解質的吸濕性溶質可以自發地重新吸收蒸發的水溶劑。1)使用空氣中的Zn/CaCl2/碳電池作為概念驗證,它們在631.8 ℃燃燒時失敗,但通過在室溫下從空氣中重新吸收水分而自我恢復。2)與傳統的水系電解質的不可逆熱轉變由溶劑的沸點決定不同,空氣中溶質電解質使這種轉變由溶質更高的分解溫度決定。3)研究發現,更強的分子內鍵而不是分子間(范德華)相互作用與空氣中溶質電解質的超高耐受溫度密切相關,從而激發了非范德華電解質的概念。研究將增進對電解質熱性能的理解,指導空氣中溶質電解質的設計,并提高電池安全性。

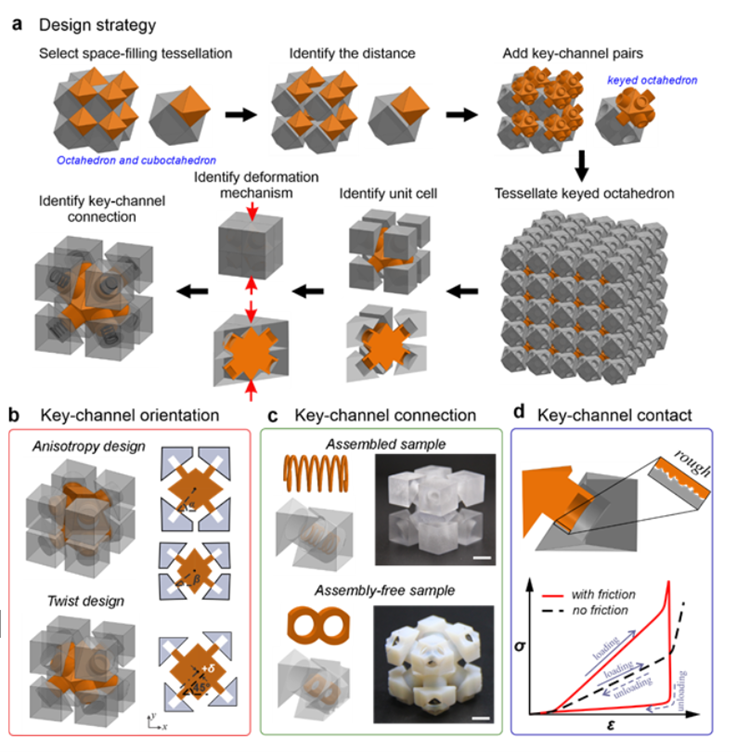

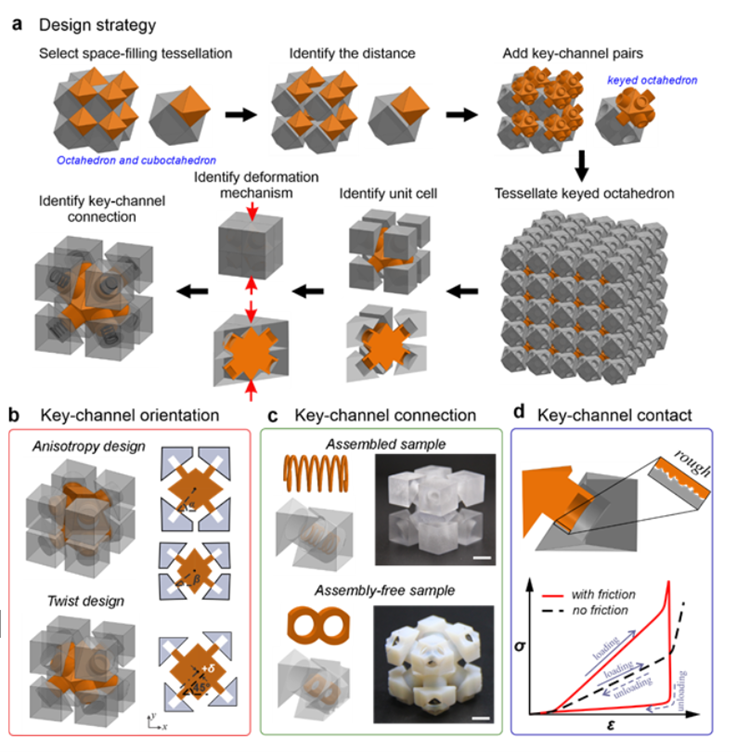

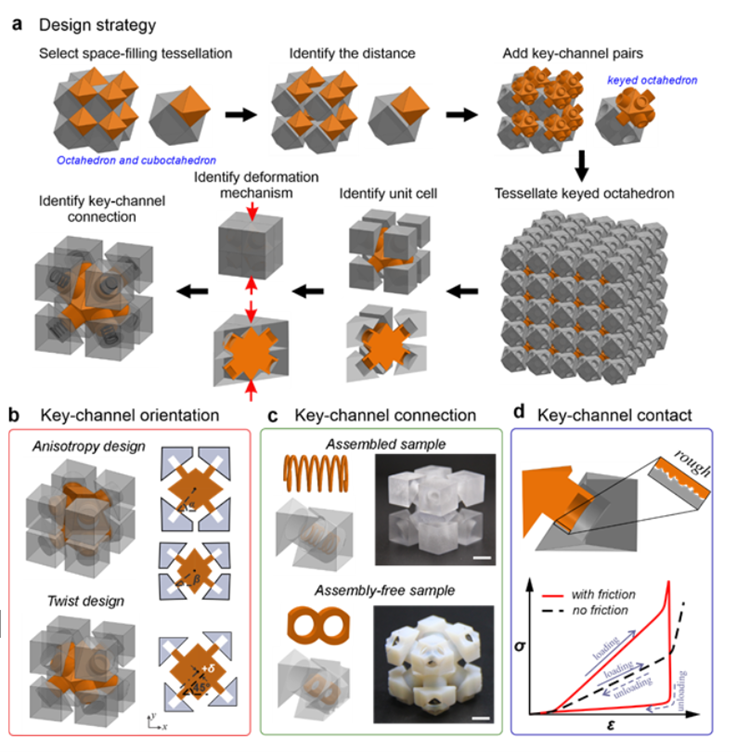

Huarong Xia, et al, Hygroscopic Solutes Enable Non-van der Waals Electrolytes for Fire-Tolerant Dual-Air Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202318369DOI: 10.1002/anie.202318369https://doi.org/10.1002/anie.20231836910. AM:3D平鋪拉脹超材料:一種新的具有高彈性和機械遲滯的機械超材料對于人造材料來說,期望的特性經常會發生沖突。例如,工程材料通常通過犧牲彈性來實現高能量耗散,反之亦然,或者通過失去其各向同性來實現所需的拉脹性,這限制了它們的性能和應用。東北大學Yaning Li等提出了一種通過具有嚙合鍵-通道對的3D空間填充瓦片來創建新型機械超材料的策略,以拉脹3D鍵-八面體-立方八面體超材料為例。1)這種超材料表現出高彈性,同時在大壓縮應變下協同實現大的機械遲滯。特別是,這種超材料表現出理想的各向同性,接近各向同性泊松比的理論極限1,這在現有的3D機械超材料中很少見。此外,這種新型超材料在機械性能和行為方面提供了廣泛的可調性,包括在正常壓縮下不尋常的耦合增長和扭曲行為。設計方法通過數值模擬、理論分析和實驗表征的綜合來說明。2)新型機械超材料在致動器和阻尼器、軟機器人、生物醫學材料和用于能量耗散的工程材料/系統中具有廣泛的應用。

T. Li, Y. Li, 3D Tiled Auxetic Metamaterial: A New Family of Mechanical Metamaterial with High Resilience and Mechanical Hysteresis. Adv. Mater. 2024, 2309604.DOI: 10.1002/adma.202309604https://doi.org/10.1002/adma.20230960411. AM:通過減輕“咖啡環”效應實現可印刷和高效的鈣鈦礦太陽能電池有機-無機雜化鈣鈦礦由于其優異的光伏性能被認為是未來光伏應用的理想候選材料。盡管溶液印刷制造已經顯示出低成本、高通量生產薄膜半導體電子器件的內在潛力,但是由于液滴咖啡環效應(CRE),大面積鈣鈦礦的高質量和高再現性沉積仍然是限制其商業化的瓶頸。江西師范大學Yiwang Chen和南昌大學Xiangchuan Meng等通過引入原位聚合物框架來解決這些問題。 1)自發交聯形成的三維骨架提高了前驅體的粘度,使其熱擴散系數均勻化,抵消了膠體顆粒的側向毛細流動,錨定了它們的絮狀運動。因此,Marangoni對流強度得到了適當的控制,以確保高質量的鈣鈦礦薄膜,這通過減輕CRE顯著提高了印刷高效光伏電池的再現性。隨后,鈣鈦礦太陽能電池和模塊實現了23.94%和17.53%的功率轉換效率,并表現出正的環境穩定性,在儲存2500和1600小時后分別保持超過90%和78%的效率。2)這項工作可以作為探索前體流變學的基礎,以滿足鈣鈦礦光伏的均勻沉積要求,并促進其印刷制造和商業化過渡的進展。

L. Li, Z. Huang, X. Meng, Z. Xing, B. Fan, J. Li, Y. Chen, In-situ Polymer Framework Strategy Enabling Printable And Efficient Perovskite Solar Cells by Mitigating “Coffee Ring” Effect. Adv. Mater. 2024, 2310752. DOI: 10.1002/adma.202310752https://doi.org/10.1002/adma.202310752