通訊作者:Antonio Tricoli, Zongyou Yin鋰–硫電池以其較高的理論能量密度2600Wh kg-1,以及硫在地球中儲量豐富,低成本,環境友好等特點,被認為是下一代電池技術的有利競爭者。然而,鋰–硫電池的研發仍然面臨重大的技術障礙。包括硫和硫化鋰的低電導率,硫正極高達80%的體積變化,硫氧化還原(SRR)反應動力學緩慢,以及多硫化物的穿梭效應。實驗室研究主要通過吸附和阻擋多硫化物的方法減少穿梭效應。功能改性隔膜由于其對多硫化物優異的阻隔作用而得到廣泛研究。雖然改性隔膜并不直接參與硫的氧化還原反應,但是通過它可以調控鋰硫電池反應動力學過程,進而對改善電池循環穩定性,提高能量密度和功率密度,并提升安全性。然而,現有的改性隔膜設計真的是沒有缺點的嗎?自2012年開始,改性隔膜領域發表相關論文2300余篇,引用量達90,000余次。研究涉及到的改性材料極其廣泛,包括GO, rGO, 過渡金屬硫化物,氮化物,磷化物,氫氧化物,MOF和COF等。但是這些研究主要集中在抑制多硫化物穿梭,忽視了這些隔膜對鋰離子的傳輸的阻抗作用。這種阻礙作用增加了鋰離子穿過隔膜的阻力,也就是增加了鋰離子傳輸的過電位,從而加劇了電池的能量損失。基于此,悉尼大學Antonio Tricoli教授團隊,在國際知名期刊Energy & Environmental Science 發表題為“Balancing Polysulfide Containment and Energy Loss in Lithium–Sulfur Batteries”的研究論文。該研究采用常用的隔膜材料作為隔膜集成到鋰–硫電池中,通過實驗和計算機模擬來對改性隔膜引起的鋰–硫電池的能量損失進行了表征。在Li | Li對稱電池中,研究確定MoS2和氧化石墨烯在0.5C(以6mg cm-2硫負載計算C倍率)時表現出顯著較高的過電位(> 350 mV),這些過電位導致了高達驚人的80%的能量密度損失。通過對致密和多孔石墨烯隔膜(HG)的比較建模和實驗表征,揭示了過電位累積的機制,并量化了隔膜對鋰離子滲透過程的阻礙作用。這些研究成果為研發高效的功能性隔膜(例如,HG膜作為概念示例)指明了方向。采用孔狀隔膜可以在有效抑制非金屬物質(多硫化物)的穿梭的同時,促進金屬陽離子(鋰離子)的傳輸,實現某種平衡,從而在有效地減輕多硫化物穿梭效應的同時維持電池的輸出能量。這些研究結果對金屬-硫和金屬-鹵素可充電電池系統的發展,平衡非金屬物質限制和金屬離子傳輸的需求,具有指導意義。 要點一:過電位的變化影響鋰–硫電池輸出能量損失的理論模型鋰–硫電池中過電位的引入,理論上會使充放電曲線相應地向上或者向下平移(圖1)。隨著充電電壓的上移,能源成本上升,而放電電壓的下移導致電池的容量(C)和平臺電壓(U)降低。鋰–硫電池的能量密度(e)的變化與U和C的乘積成正比,因此每增加單位過電位,能量密度(e)下降的速度遠比容量(C)的減少得速度更快。基于此,量化由改性隔膜引起的過電位對于開發實用高能量鋰-硫電池至關重要。

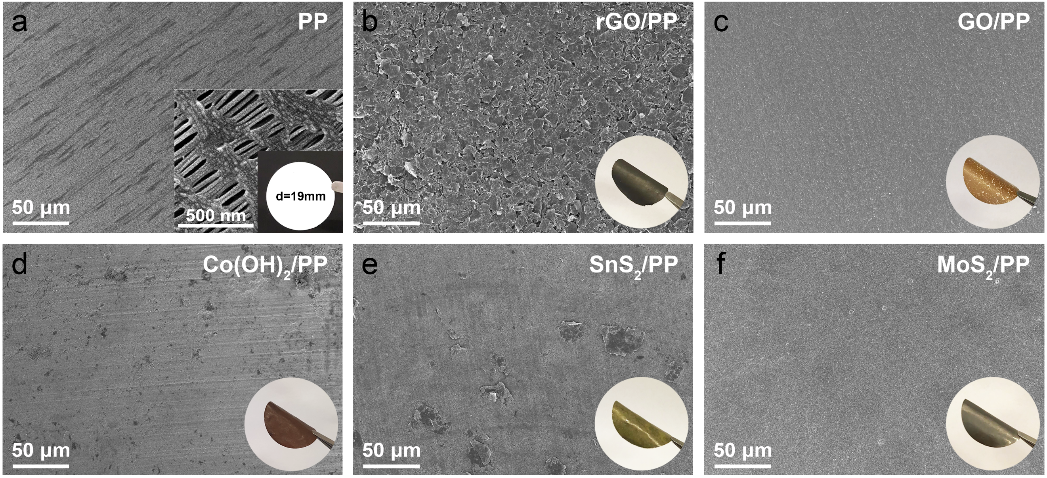

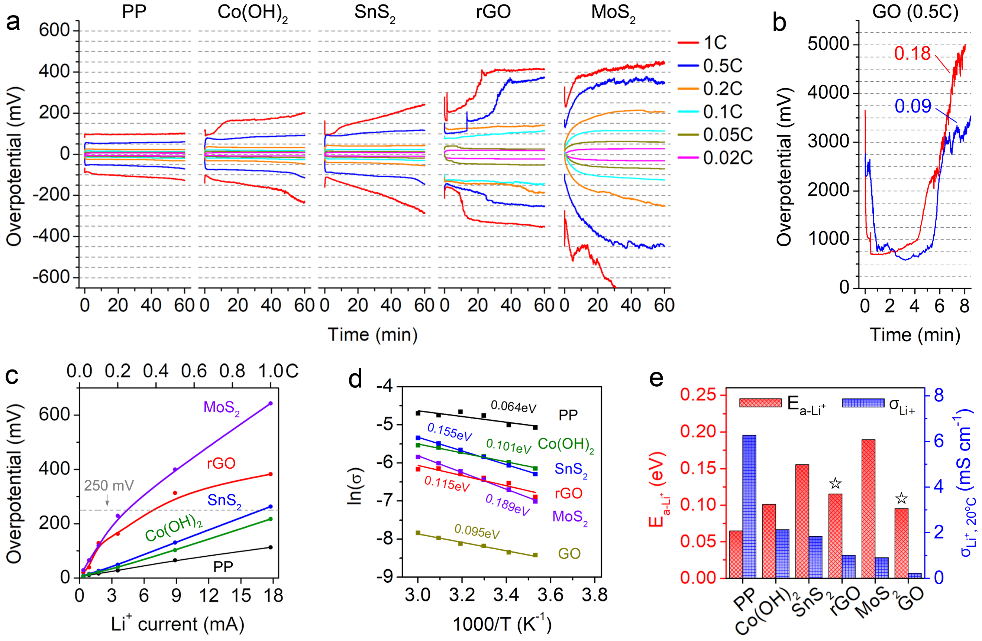

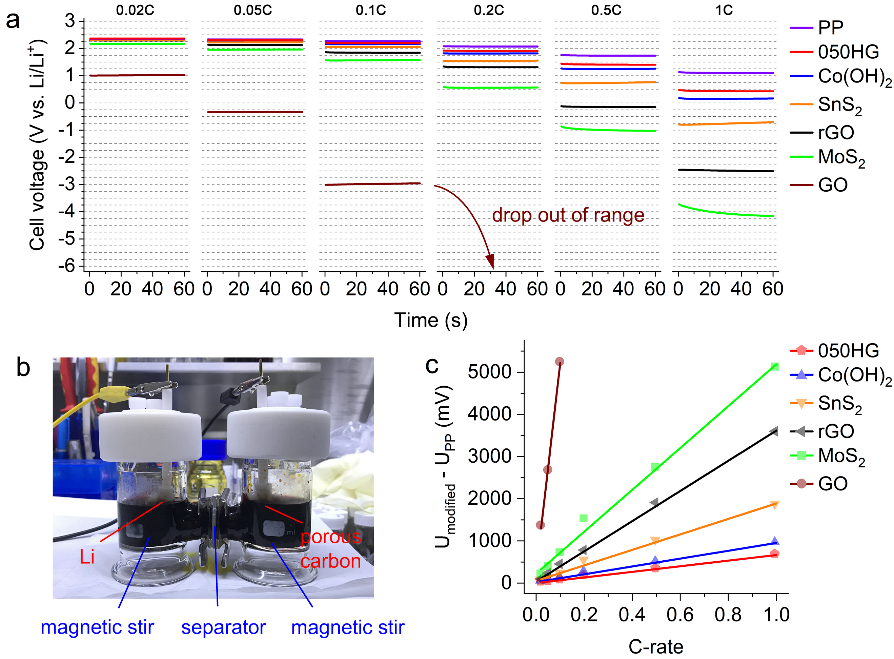

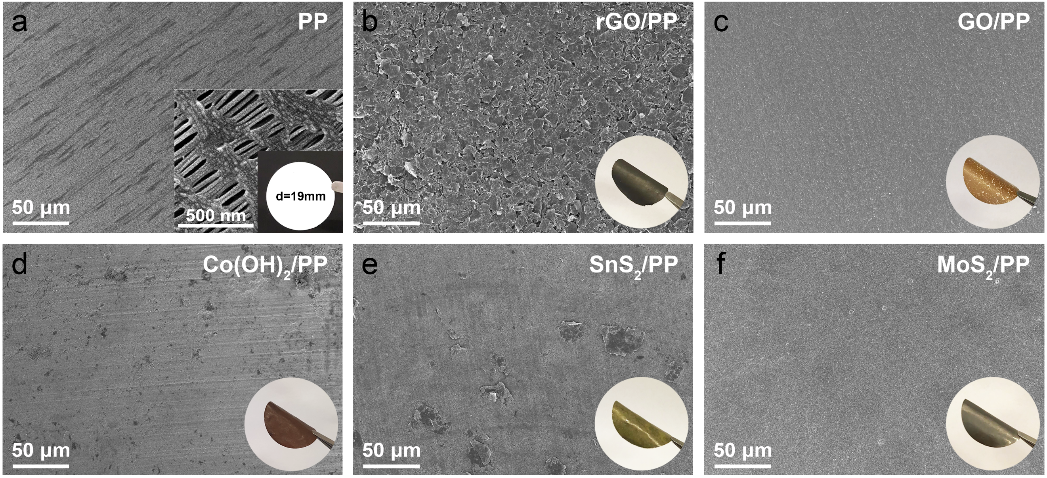

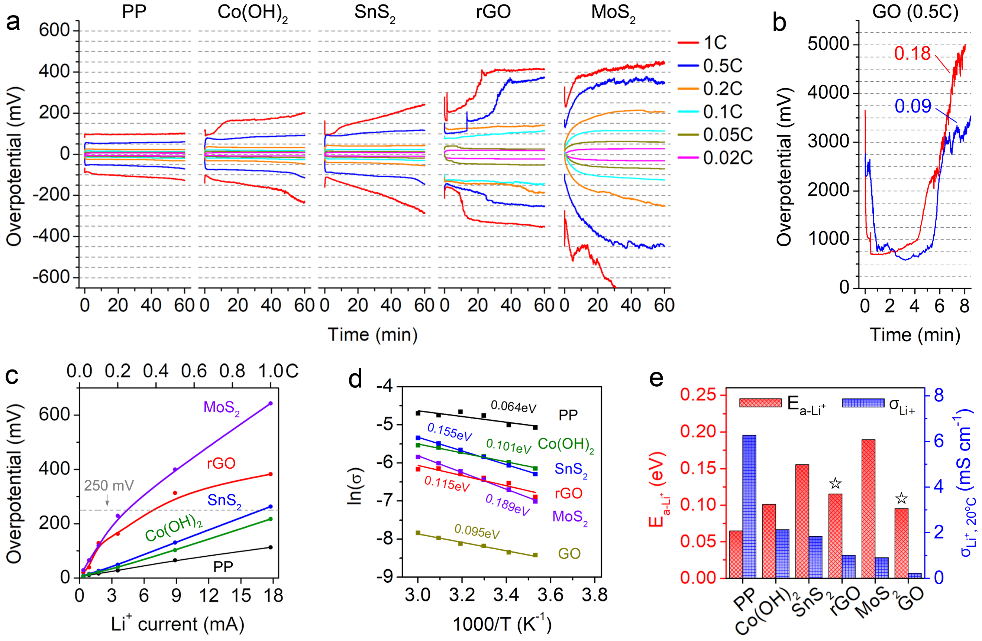

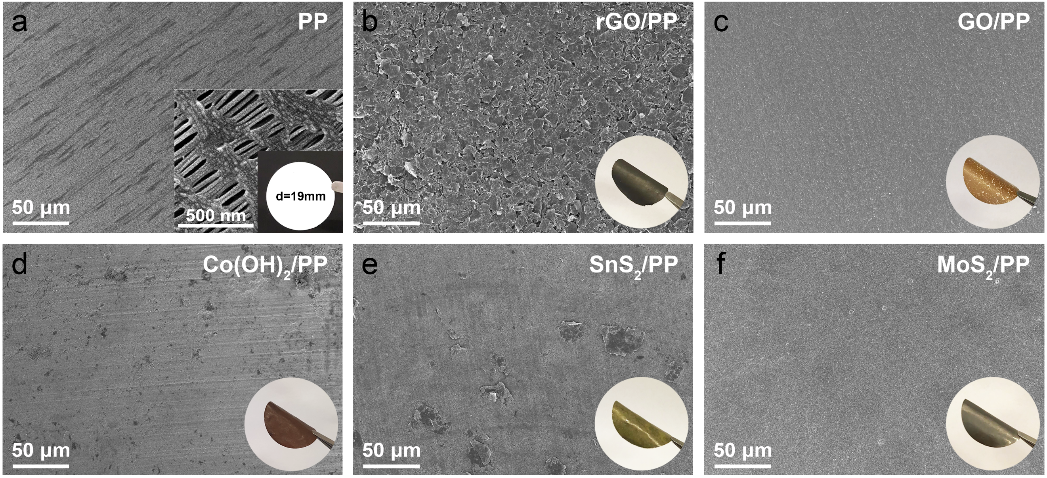

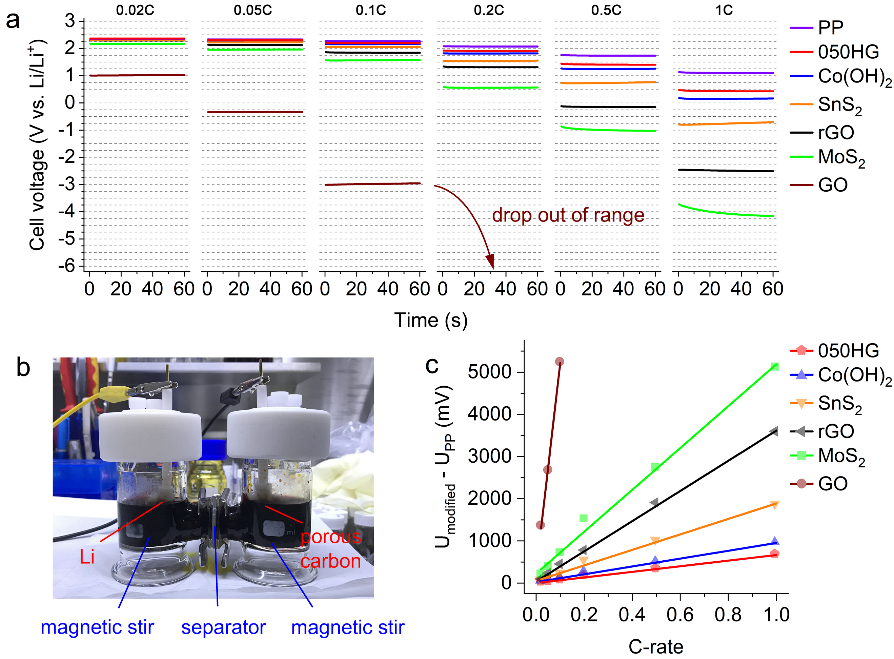

圖1 鋰–硫電池中 a)改性隔膜的引入對過電位造成的理論影響。b)過電位的增加對鋰硫電池容量降低和輸出能量的理論關系表征在遠低于大多數文獻報道的相同涂層載量(0.18mg cm-2)下,改性隔膜GO/PP和 MoS2/PP(這兩種材料曾被眾多研究報道過)的涂層最為致密(圖2)。充電倍率為0.5C時,集成GO的隔膜的電池由于過電位太大,導致充電電壓超過了保護電壓而被迫中斷測試(圖3b)。不同改性隔膜對鋰離子的電導率的規律(圖3e)與實驗中觀察到的過電位分布規律一致(圖3c)。這表明改性隔膜引入造成的過電位越大,對鋰離子的輸送阻礙越大,電導率越小。

圖2 改性隔膜SEM 表征

圖 3 集成不同改性隔膜的鋰–硫電池電化學性能表征

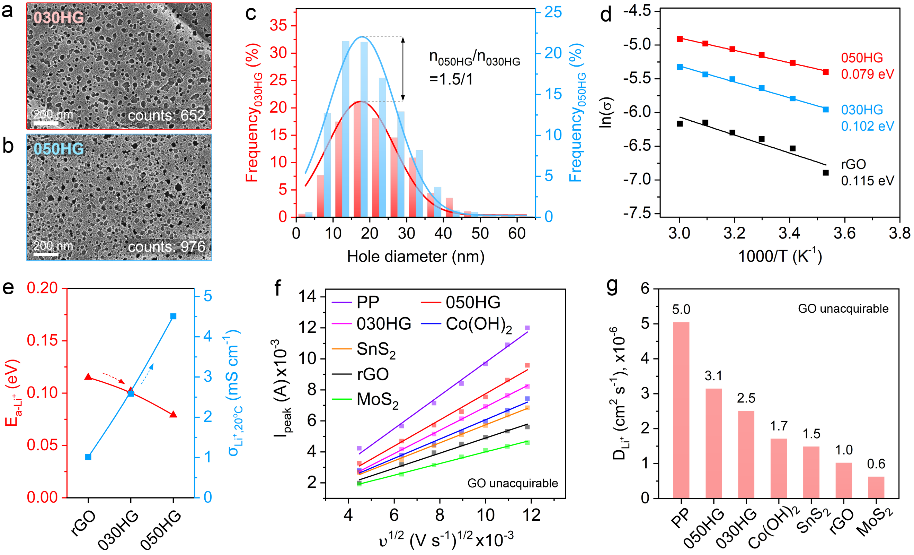

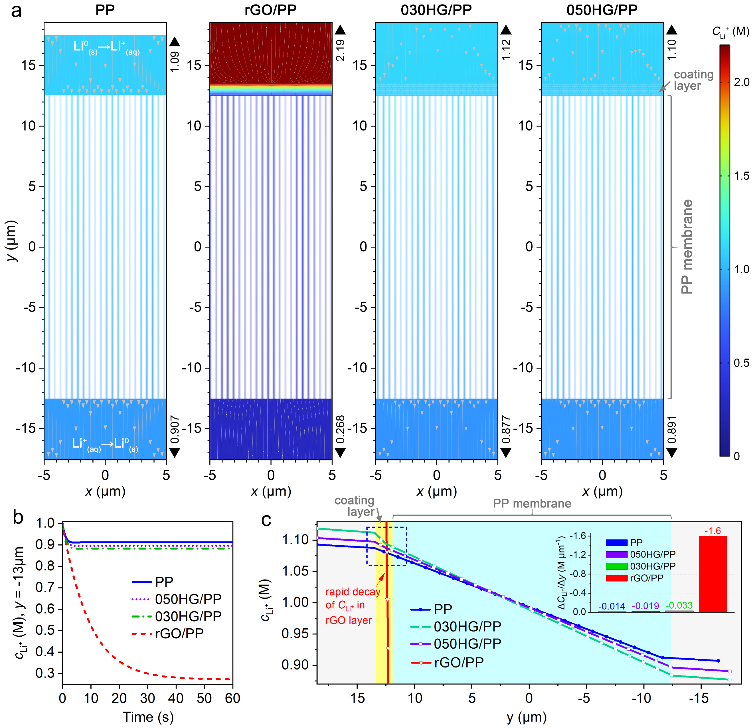

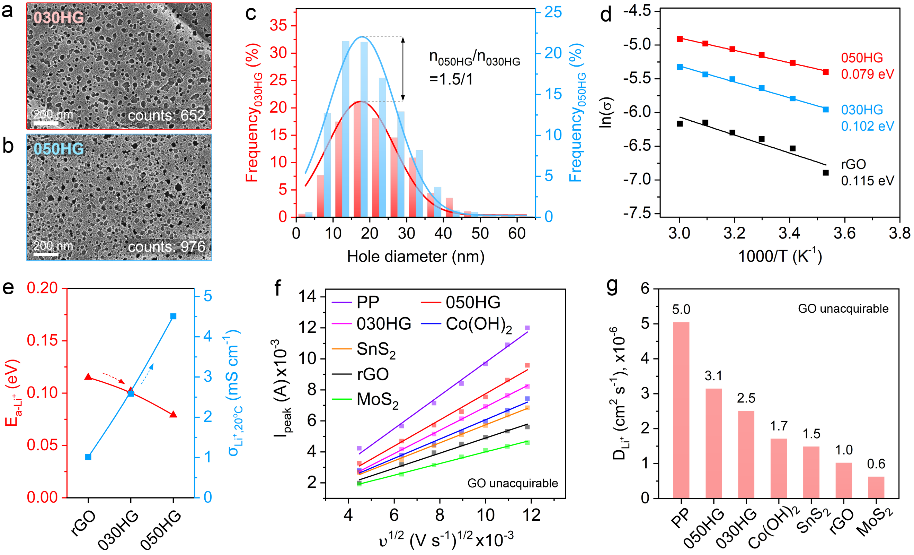

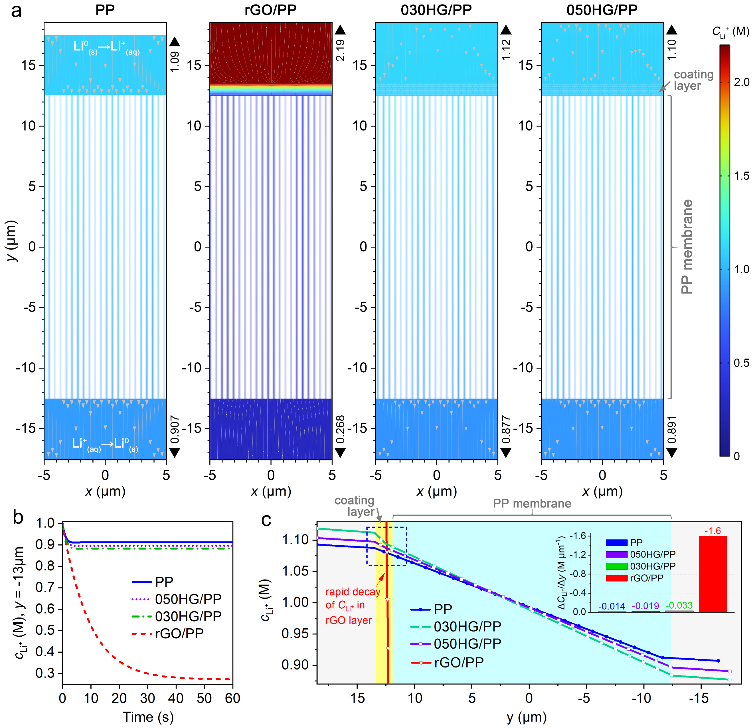

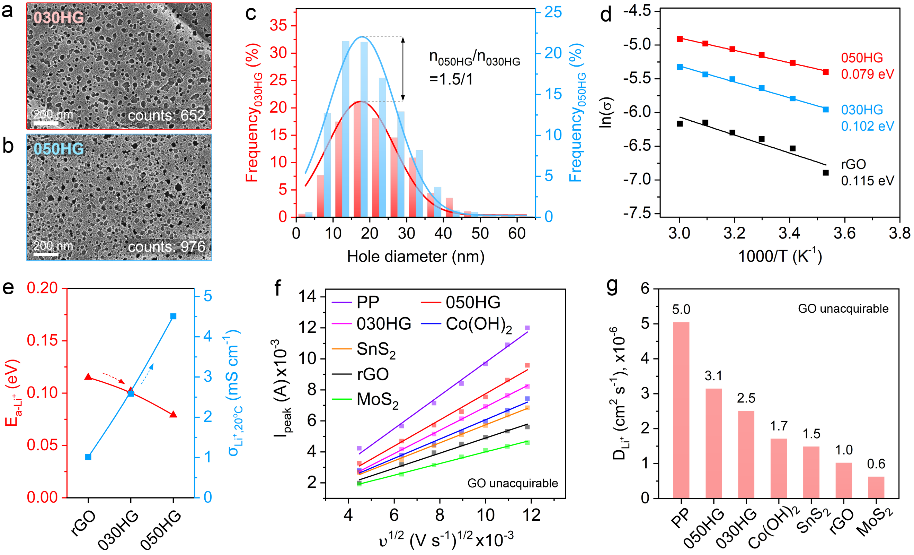

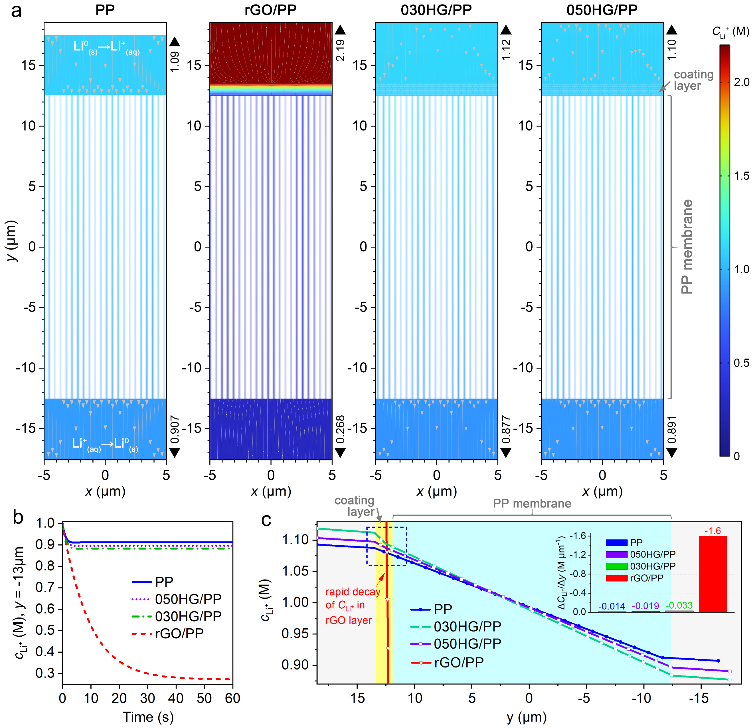

改性隔膜對鋰離子傳輸的影響機制通過對比不同孔隙率隔膜的電化學性能,鋰金屬一側表觀形貌和計算機模擬進行研究。作者通過化學固相刻蝕方法制造了具有兩種不同孔隙率的隔膜(圖4a-c),電導率分別為030HG/PP(2.5 mS cm-1)和050HG/PP (4.5 mS cm-1),說明孔隙率越大,鋰離子穿過隔膜的阻抗越小,則隔膜對鋰離子的電導率越大(圖4d-e)。集成不同改性隔膜的Li|SS 紐扣電池通過LSV測得的鋰離子擴散系數,PP(5.0x10-6 cm2 s-1),050HG/PP(3.1x10-6 cm2 s-1),MoS2/PP最小(0.6x10-6 cm2 s-1)。這與之前測得的過電位規律一致。SEM表征顯示, GO/PP隔膜導致鋰金屬一側鋰離子沉積極其不均勻,而PP隔膜和050HG/PP隔膜的電池,鋰金屬一側鋰離子沉積均勻(圖5)。計算機模擬顯示,rGO/PP 隔膜由于致密的rGO涂層對鋰離子質量通量的顯著阻抗表現出較高的極化,增加了鋰離子傳輸的過電位(圖6)。與030HG/PP隔膜相比,050HG/PP的有效孔洞區域提高了鋰離子傳輸速率。說明了實用鋰–硫電池需要優化孔洞面積的重要性。

圖4 不同孔隙率的隔膜的電化學性能表征

圖5 充放電循環之后,集成不同改性隔膜的電池的鋰金屬一極表觀形貌的SEM表征

圖6 鋰離子穿過PP, rGO/PP, 030HG/PP, 050HG/PP四種隔膜的模擬

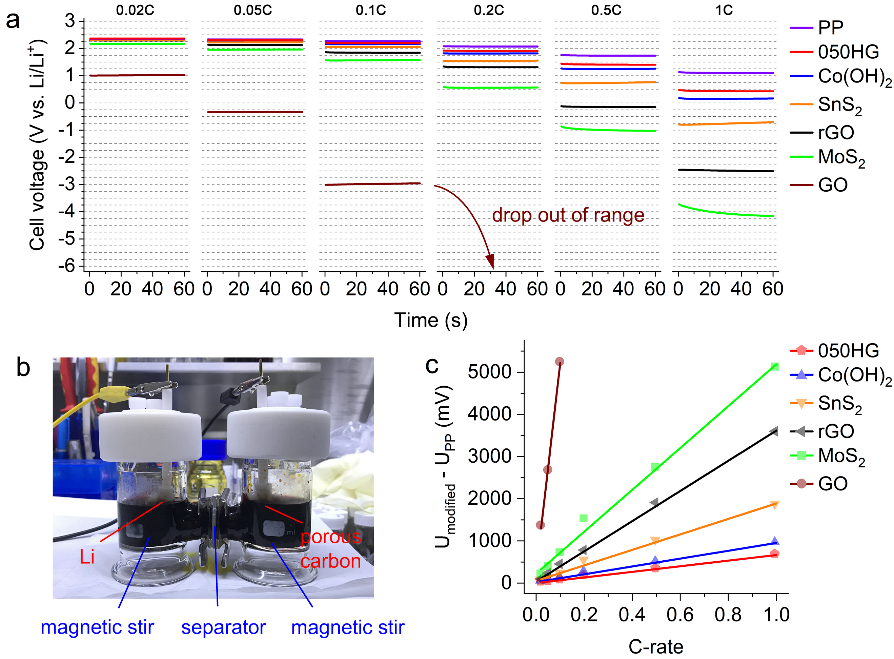

要點四:通過H-cell驗證改性隔膜對鋰離子傳輸的阻抗作用GO/PP 改性隔膜顯示出明顯的鋰離子傳輸阻抗,其在0.2C時放電電壓就超出了安全電壓設定值(圖7)。而050HG/PP隔膜的過電位略高于商用PP隔膜但明顯地低于其他隔膜。值得注意的是,H-cell 電池中測得的過電位高于紐扣電池的測試結果 ,這可能是由于紐扣電池中的隔膜直徑稍小,允許部分鋰離子通過縫隙流動,從而減小了過電位。不同隔膜對多硫化物傳輸的抑制作用的研究顯示,相對于商用PP膜,隔膜050HG/PP和030HG/PP分別減少了62.5%和131%多硫化物擴散;就鋰離子傳輸來說,相對于商用PP膜,隔膜050HG/PP和030HG/PP分別降低了33.3%和60%。表現出合理的鋰離子傳輸性能。綜上,通過隔膜結構設計,可以實現抑制多硫化物的穿梭效應和鋰離子傳輸之間的平衡,從而提高電池性能和能量密度。

圖7 鋰–硫電池H-cell中測試過電位

Balancing Polysulfide Containment and Energy Loss in Lithium–Sulfur Batterieshttps://doi.org/10.1039/D3EE03700BAntonio Tricoli: 現任悉尼大學工程學院材料科學教授,同時領導著該校的納米技術研究實驗室,并擔任《Chemical Engineering Journal》的副主編。他的研究重點是電催化材料、儲能材料、分子傳感器方向,以及設計創新材料和設備應用于個性化醫療和可再生能源領域。Prof Tricoli分別在蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)獲得了機械與過程工程的學士和碩士學位,以及納米技術的博士學位。2016年,他在澳大利亞國立大學完成了終身教職,并于2019年晉升為工程學教授。他是2017年澳大利亞國立大學首屆“大挑戰”戰略研究項目“Our Health in Our Hands”的創始成員和聯席主席,該項目匯集了來自HASS和STEM學科的大型跨學科科學家團隊,旨在開發變革性技術,以更好地管理我們的健康。Prof Tricoli已發表100多篇科學出版物,包括書籍章節和期刊文章。他曾獲得2010年蘇黎世聯邦理工學院最具創新性博士論文的HILTI獎,2012年澳大利亞國立大學Future Engineering Research Leadership Fellowship,2015 Westpac Research Fellowships,2016 ARC DECRA,以及2020 ARC Future Fellowship。 Zongyou Yin: 現任澳大利亞國立大學化學研究院材料科學教授。于2008年在新加坡南洋理工大學獲得博士學位,后在麻省理工學院(與Ju Li教授和Jesus A del Alamo教授合作)擔任博士后研究員。2017年,他加入了澳大利亞國立大學,擔任高級講師,并于2024年晉升為教授。Prof Yin獲得了諸多獎項包含澳大利亞ARC Future Fellowship (Level 3, 2023)和World Highly Cited Researchers (2023) 等。研究跨學科涵蓋了二維/混合維度納米至原子材料的化學和物理,材料-結構-器件之間的基本關系,以及多功能協同集成,用于能源轉換與存儲、身體可穿戴設備和(光電)電子產品的系統。劉泊瑞:現任悉尼大學研究員,博士畢業于澳大利亞國立大學,師從Antonio Tricoli教授。此前,碩士畢業于美國德克薩斯大學奧斯汀分校,師從Guihua Yu教授,曾獲2013美國德州能源競賽第一名,本科畢業于中南大學。目前專注于研究金屬-硫電池和固態電解質。谷慧敏:澳大利亞國立大學材料科學與工程專業博士研究生,目前研究方向為金屬-硫電池。悉尼大學Antonio Tricoli教授課題組常年招收電催化材料、儲能材料、分子傳感器方向的博士生和優秀青年學者。聯系郵箱:antonio.tricoli@sydney.edu.au(Prof Tricoli),borui.liu@sydney.edu.au(Dr Liu)。