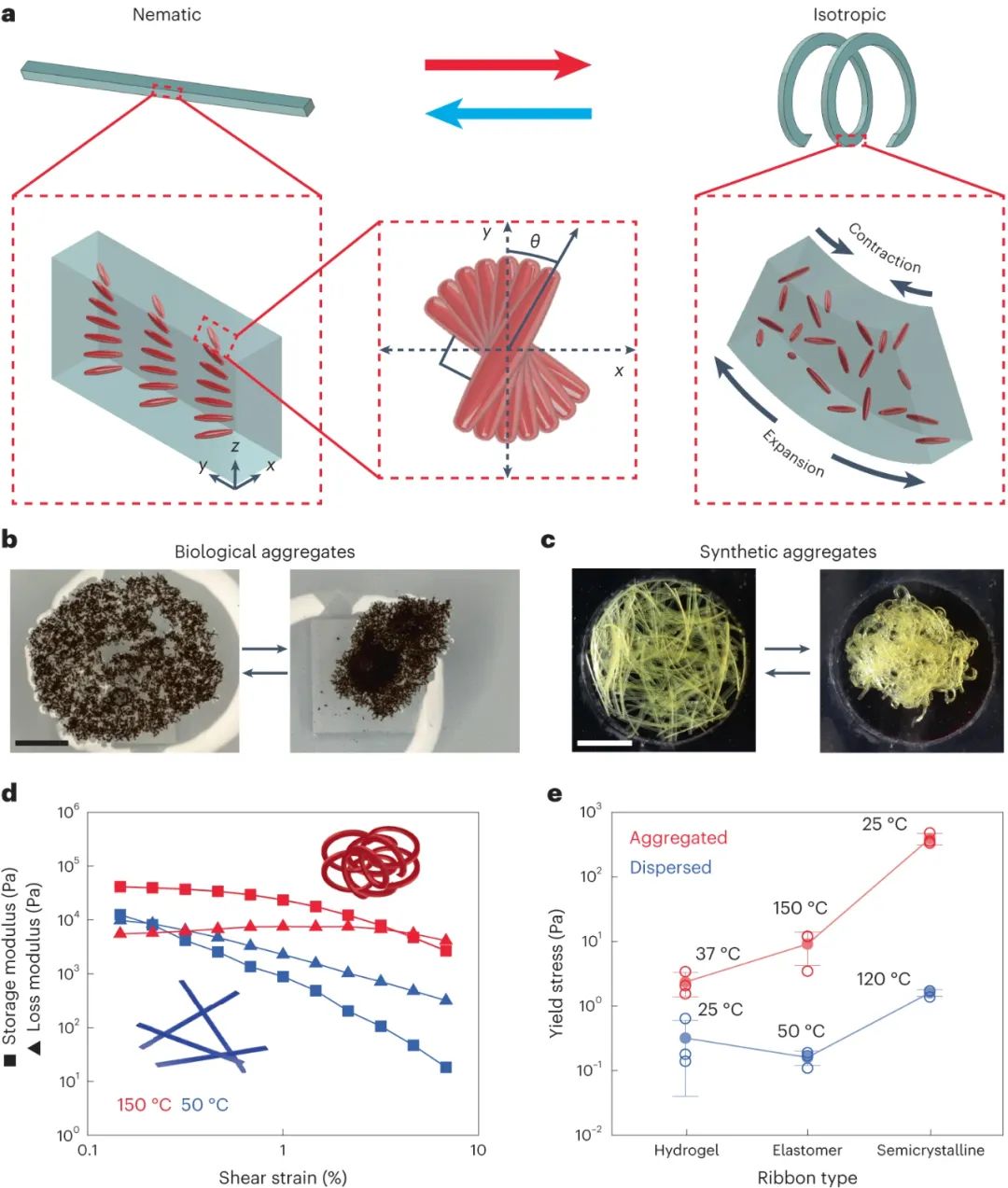

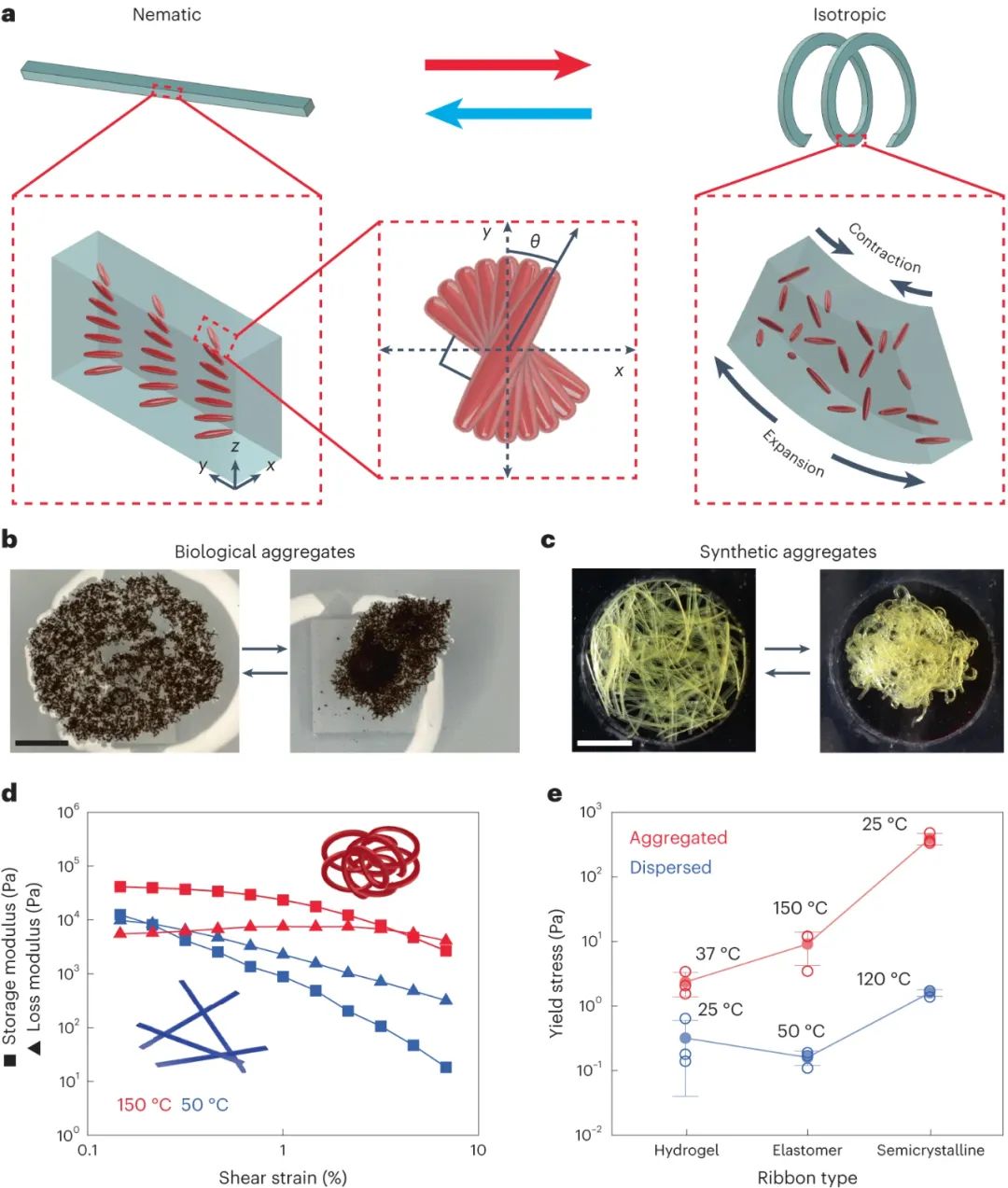

能夠根據環境條件的變化自主組裝、重新配置和拆卸的材料可能會在機器人、醫學和其他工程學科中實現新的功能。這些材料的靈感可以在動物身上找到,它們通過集體行動形成短暫的結構,以執行個體代理無法完成的任務。火蟻(Solenopsis invicta)、蜜蜂 (Apis mellifera) 和加州黑蟲 (Lumbriculus variegatus) 機械地交織成糾纏的群體,以完成各種集體功能,例如筏形成、群體統一和溫度調節。因此,這些動物形成具有粘彈性機械特性的多孔結構,由于每個成員具有與其鄰居物理附著和分離的能力,因此表現出適應性自組裝和重組。這些活性集料的關鍵特性,如自主聚集、類固體粘彈性、內部運動、適應性和可逆分解,在工程材料中備受追捧。與生物聚集體一樣,合成聚集體可以形成具有可調機械性能的獨立結構。例如,注射后交聯的可注射水凝膠微球形成多孔宏觀固體;然而,單元之間的化學交聯限制了分解。膠體系統,如Janus粒子和微氣泡,在各種刺激的影響下,表現出從分散狀態到聚集狀態的可逆轉變。這些膠體通常表現出可忽略不計的內聚強度。然而,通過機械糾纏可以提高內聚力。纏結的水凝膠微絲可以形成具有足夠內聚力的結構,以便在成型或三維(3D)打印后保持固體狀。然而,這些聚合體是不活躍的,因此無法自主組裝、內部重新配置、自適應響應和拆卸。鑒于此,得克薩斯農工大學Taylor H. Ware等人描述了一種通過利用刺激響應聚合物的形狀變化來產生瞬態響應固體的通用方法。

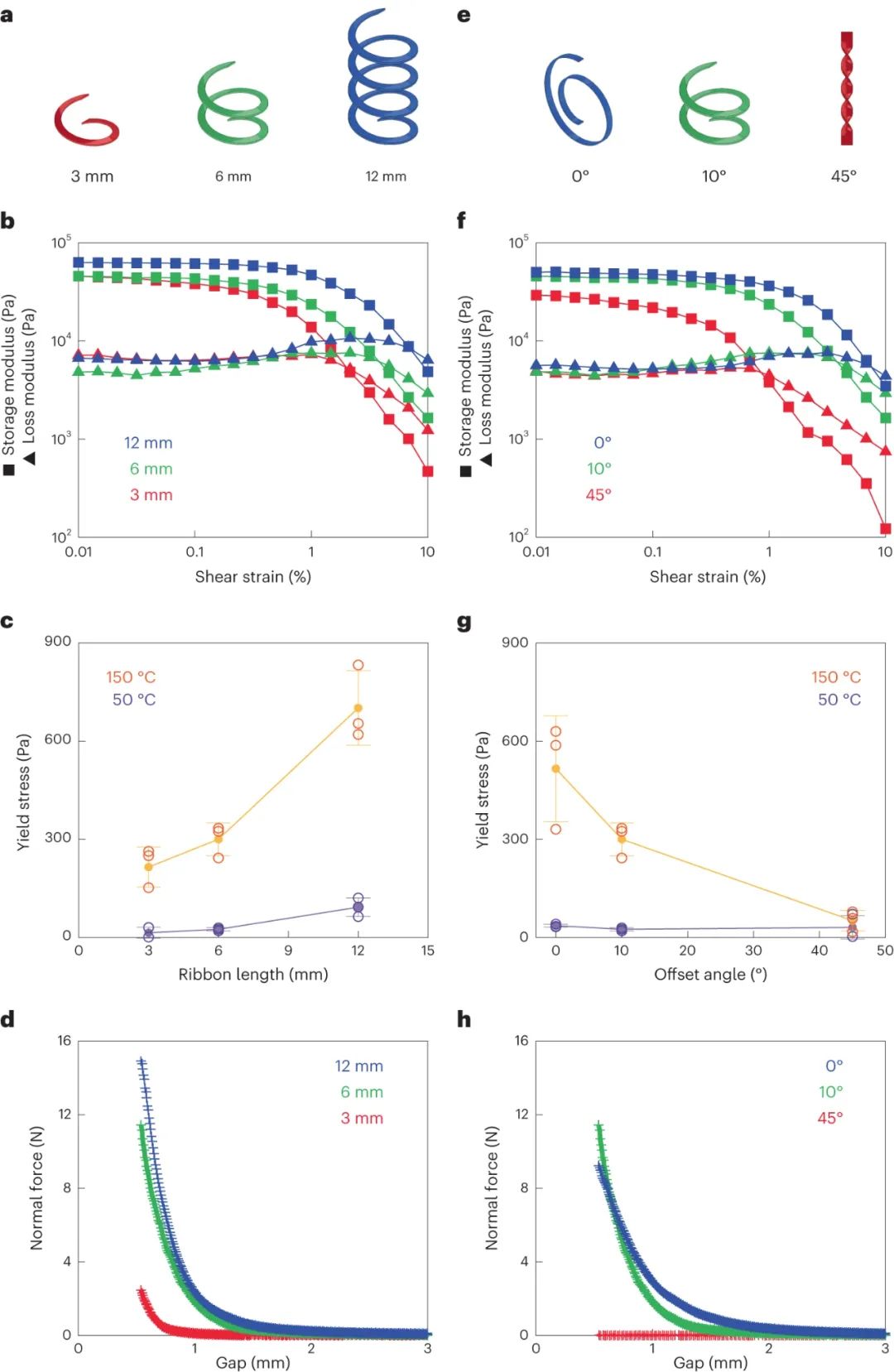

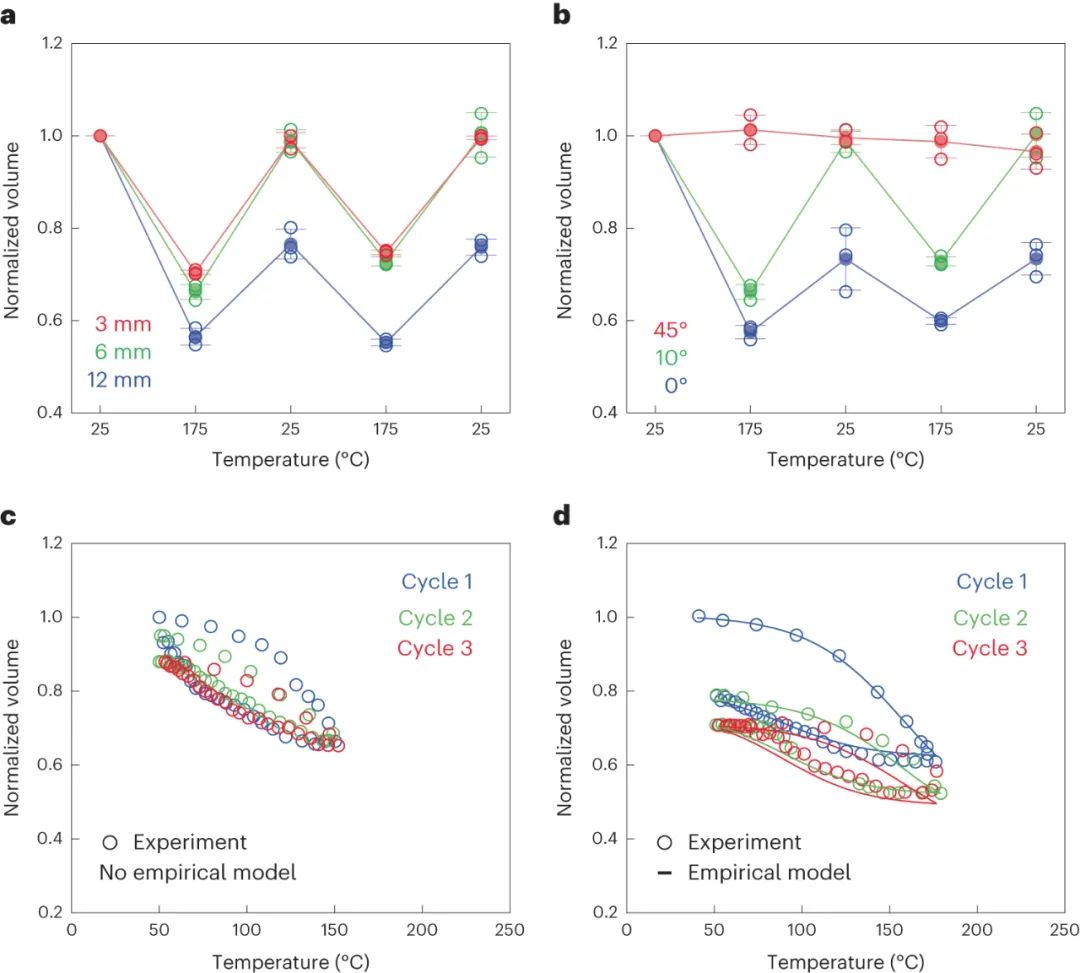

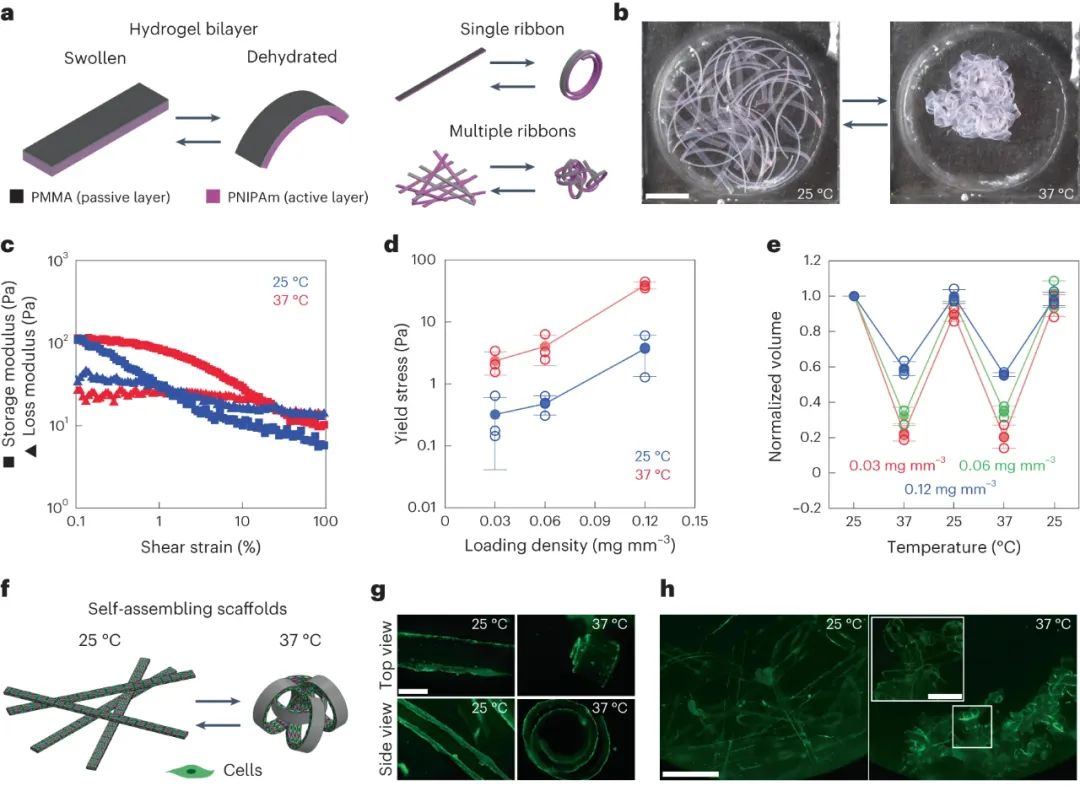

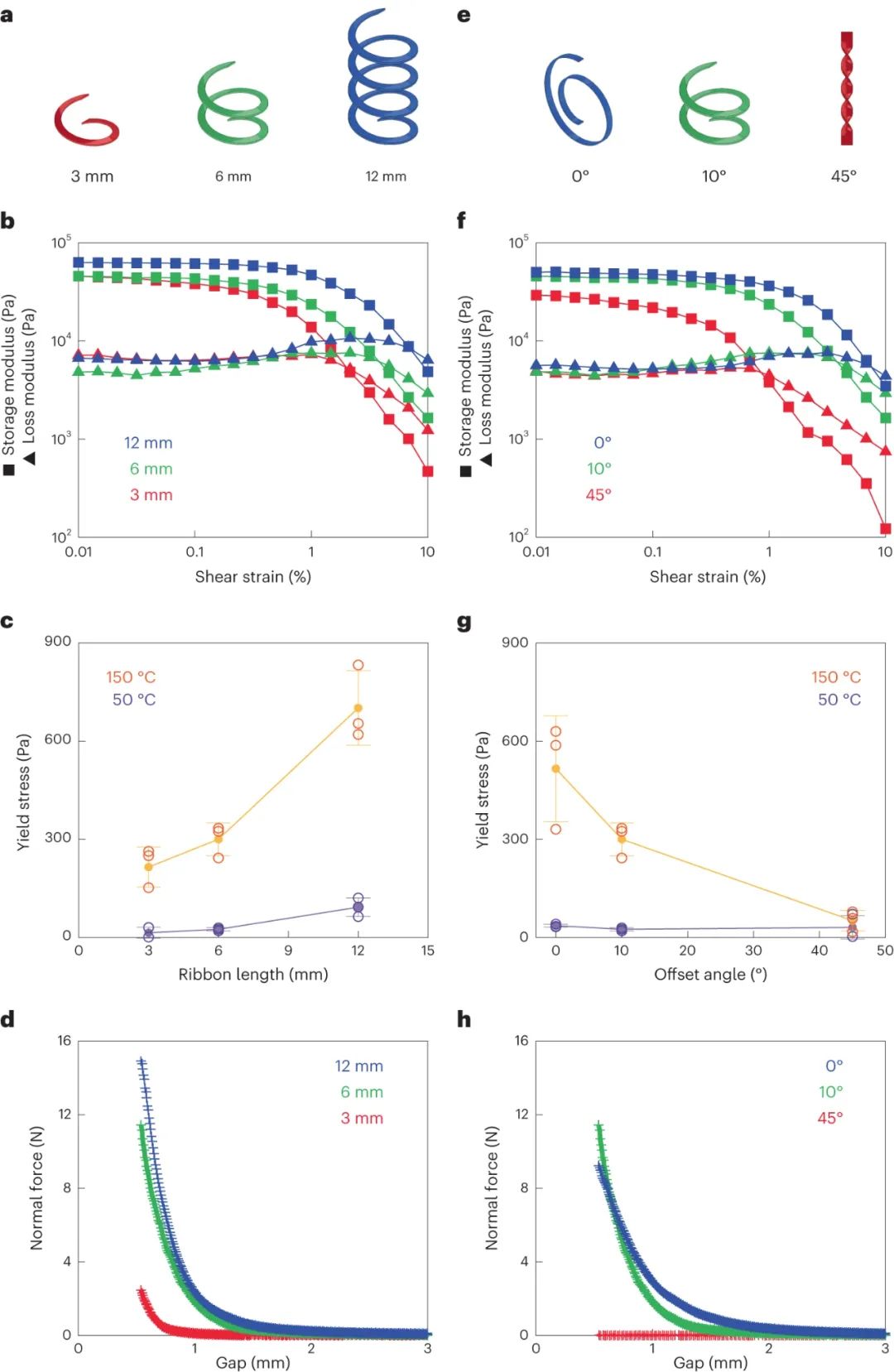

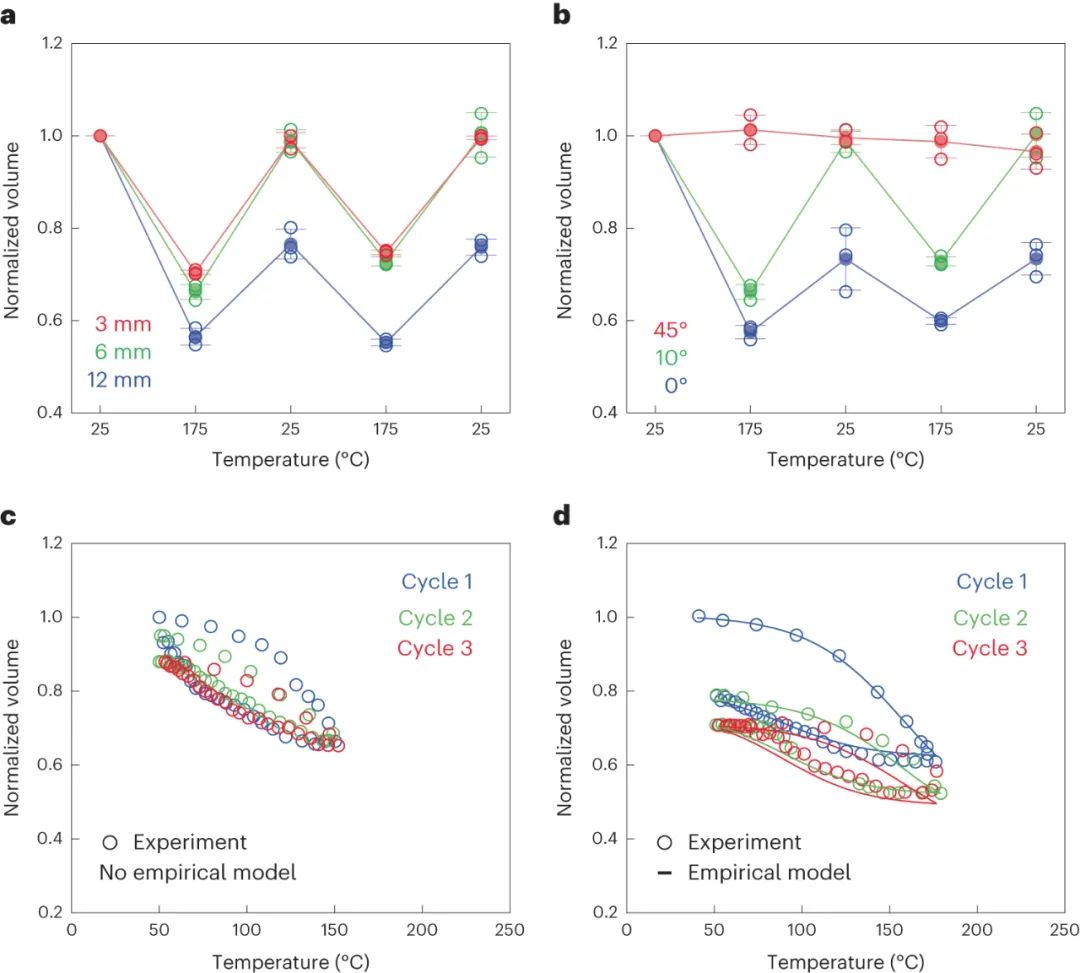

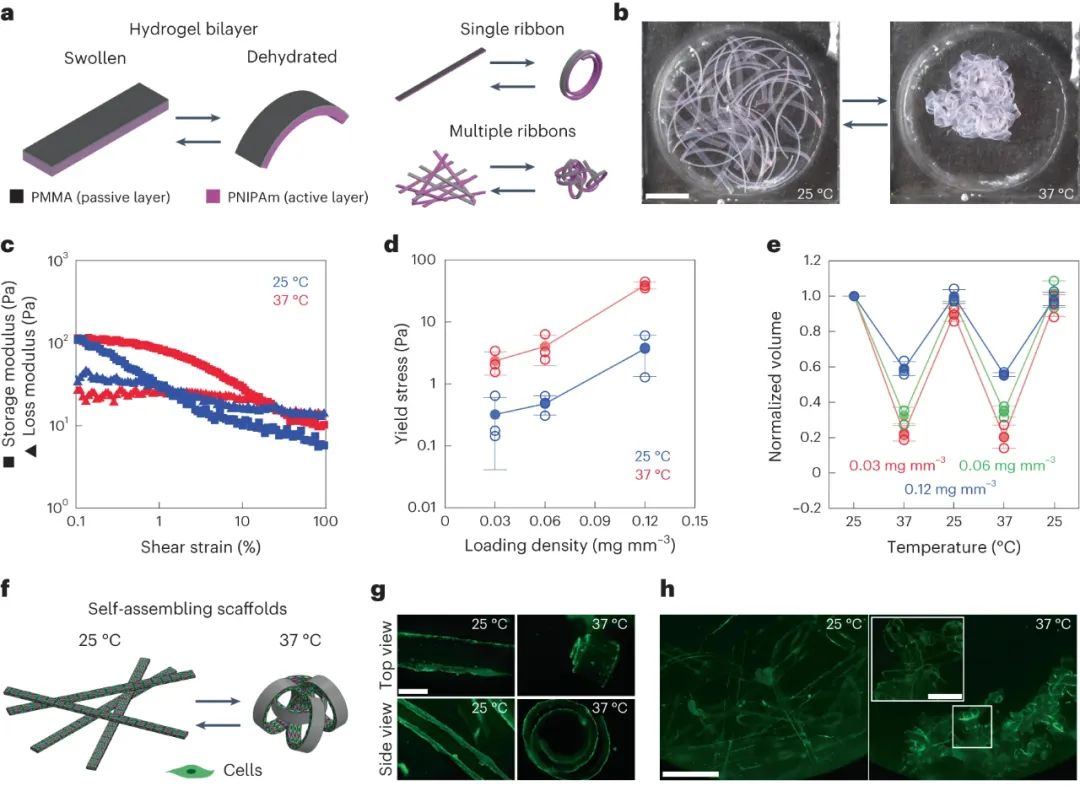

具體而言,研究人員使用水凝膠、彈性體和半結晶帶,這些結晶帶在環境條件變化時從直結構轉變為彎曲和或扭曲結構,具有可逆的熱響應性。這種局部轉變導致相鄰的帶狀物機械地互鎖并形成具有粘彈性的固體狀整體。去除刺激會使帶狀物變直,從而使聚集體重新分散成彈性可忽略不計的未纏結的懸浮液。研究人員調節帶狀材料的類型、形狀和濃度,以控制聚集體的形成、機械性能和可逆性。最終,研究人員展示了一種很大程度上與材料無關的策略,即使用形狀變化元件組裝材料。首先,研究人員描述了液晶彈性體(LCE)帶在加熱過程中的相變和形變,通過控制液晶主導向旋轉,實現帶的彎曲和扭轉。在高濃度和加熱的流體中,這些帶相互糾纏并收縮,形成固態聚集體。這些聚集體在高溫下表現出固態行為,而在冷卻時恢復液晶狀態。熱響應性水凝膠和半結晶LCE帶也可以在溫度變化下形成短暫的聚集體。材料的彈性模量影響聚集體的力學性質,而體積收縮特性可用于管理熱應力。聚集體具有糾纏誘導的凝固,加熱時體積減小,冷卻時重新展開。這種結構能夠在受損后重新組裝,同時也可以在有限空間內形成。聚集體形成取決于帶的長度和濃度,必須具有滲透幾何重疊。聚集體表現出強大的結構穩定性,能夠抵抗稀釋、壓縮、剪切和拉伸。隨后,他們研究了聚集體的機械性質如何受帶的縱橫比影響。通過在長度為3、6和12 mm的帶上進行力學測試,發現帶長度增加導致加熱狀態下扭轉次數增加。較長的帶形成的聚集體具有更高的屈服應變、屈服應力和穿透力。聚集體對探頭穿透具有抗性,冷卻后屈服應力減小。帶長度的增加使扭轉次數增加,提高了聚集體的抗穿透能力。此外,帶的偏移角度也影響聚集體的力學性質。增加偏移角度導致聚集體的屈服應力減小,表明彎曲是誘導聚集體糾纏的關鍵。不同偏移角度帶在加熱和冷卻后的屈服應力存在顯著差異。帶長度、偏移角影響聚集體的體積和可逆性。在不同條件下,通過熱循環觀察聚集體的體積變化,發現不同帶長度和偏移角導致不同程度的收縮和可逆性。不同長度的帶在加熱后的聚集體體積收縮程度不同,而帶長度增加可能表明更高的糾纏密度。偏移角度也影響聚集體的可逆性,其中10°的帶表現出完全可逆的收縮和膨脹,而0°的帶則顯示不可逆的糾纏。這些結果揭示了通過調節帶的特性和條件可以編程控制聚集體的形成和可逆性。液晶彈性體(LCE)帶與功能涂層耦合形成多刺激響應和導電聚集體。在近紅外(NIR)光下,涂層帶表現出光熱誘導的形狀變化和聚集,體積變化可用于集體抓取。導電帶通過機械糾纏可逆地從電絕緣轉變為導電。導電性隨溫度升高而增加,冷卻后降至零。帶的包裝密度影響導電通路的形成,低密度下無法實現電連續性,高密度下形成可切換的軟導體。通過NIR照明,電導率在存在光的情況下增加,但在黑暗中存在殘余電導。這些聚集體具有可再加工性和導電性,實現了可修復、光響應的電子電路。液晶聚合物網絡的形狀不僅取決于溫度,還與溶劑的存在有關。合成液晶凝膠(LCG)形成室溫穩定聚集體。半晶液晶聚合物帶在室溫下形成可逆聚集體,但需要高溫重新分散。水凝膠雙層帶在較低溫度和水中形成和分散聚集體,適用于生物醫學應用。帶的長度和初始包裝密度決定了聚集體的形成和機械性能。成纖維細胞植入平面水凝膠帶上形成自組裝支架,表現出細胞活性。這些水凝膠帶還可用作注射式止血劑,注射后可形成多孔結構誘導血凝塊。這些可編程材料在溫度、溶劑和機械糾纏的作用下實現形狀變化和多功能響應,為生物醫學領域提供了潛在應用。總而言之,該研究報告了一種簡單而強大的方法來創建能夠自主組裝和拆卸的宏觀聚集體。水凝膠、彈性體和半結晶帶被編程為響應于加熱、近紅外輻射或溶劑的存在而從直結構可逆地轉變為彎曲和扭曲結構。通過允許多個帶在附近致動,帶纏繞并產生瞬態粘彈性固體。單個帶狀物的初始堆積密度、形狀和機械性能決定了形成聚集體的能力以及聚集體的機械性能。聚集是刺激響應帶分散的一個常見特征。這可能使廣泛的材料能夠按需組裝,從而實現從刺激響應電路到可注射生物材料的一系列潛在應用。Abdelrahman, M.K., Wagner, R.J., Kalairaj, M.S. et al. Material assembly from collective action of shape-changing polymers. Nat. Mater. (2024).https://doi.org/10.1038/s41563-023-01761-4