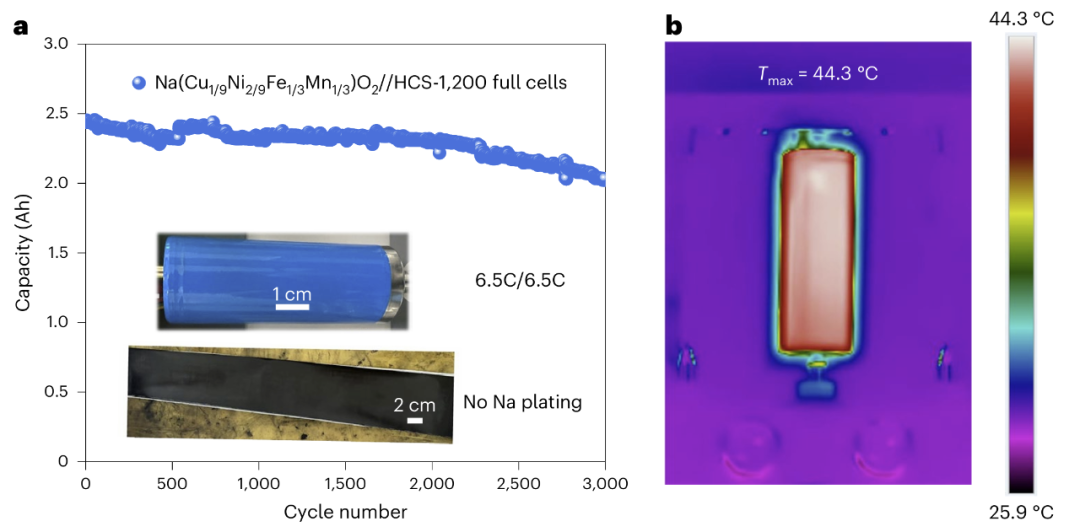

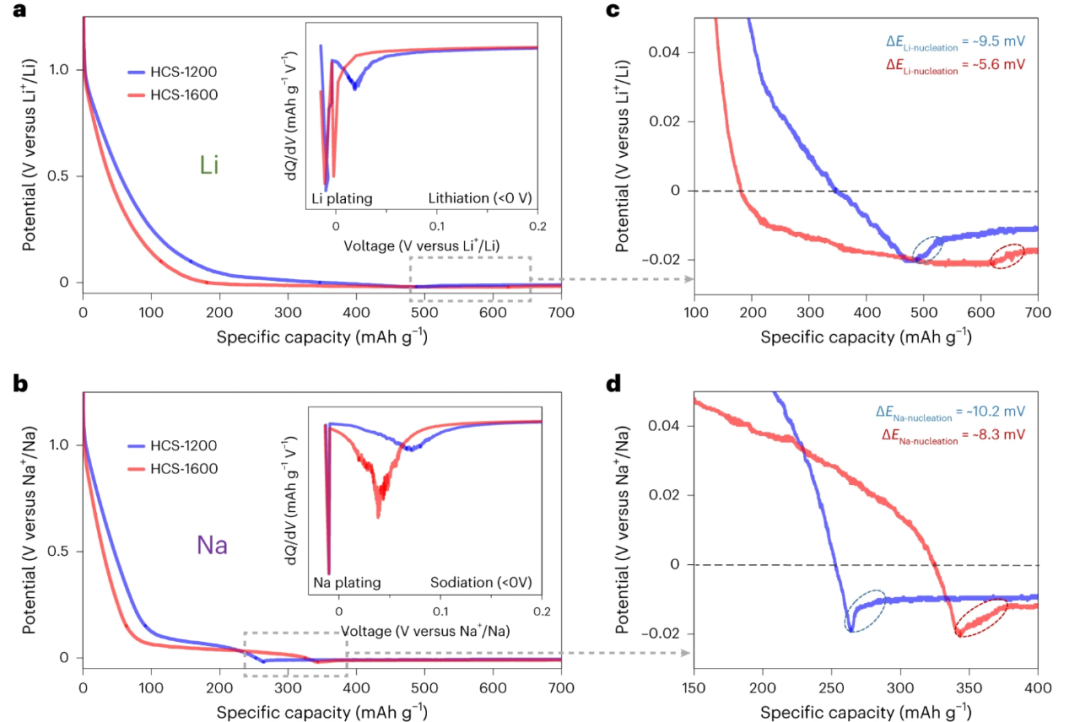

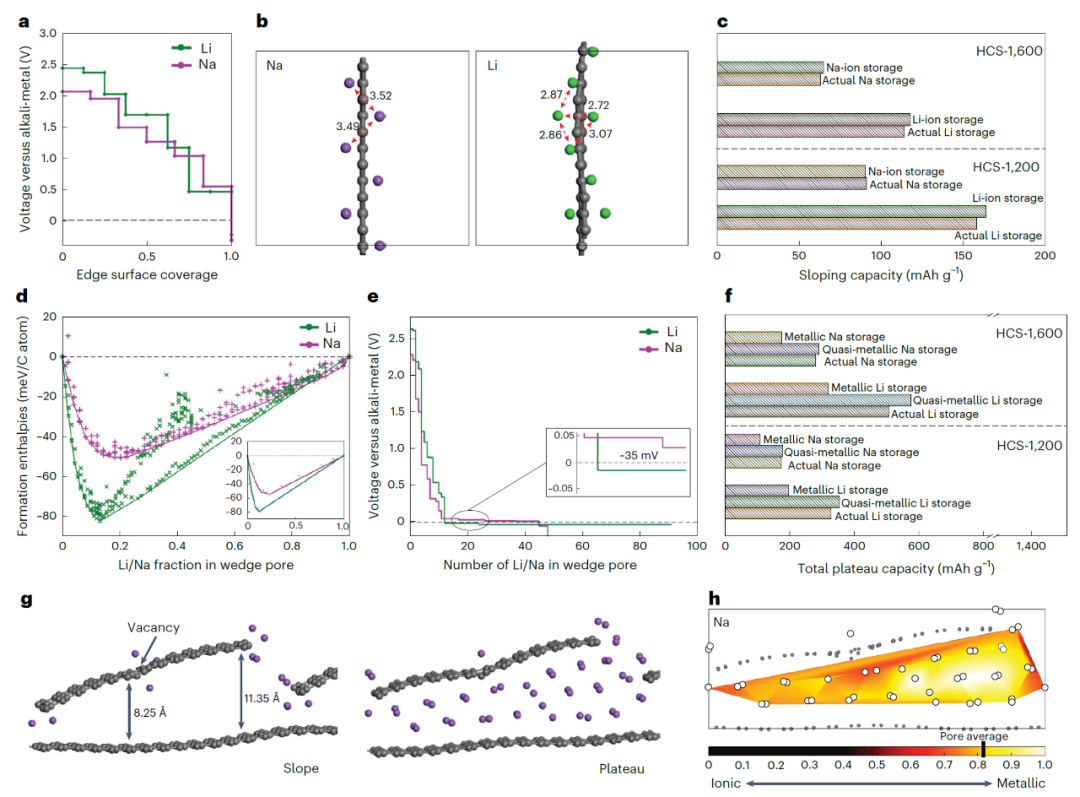

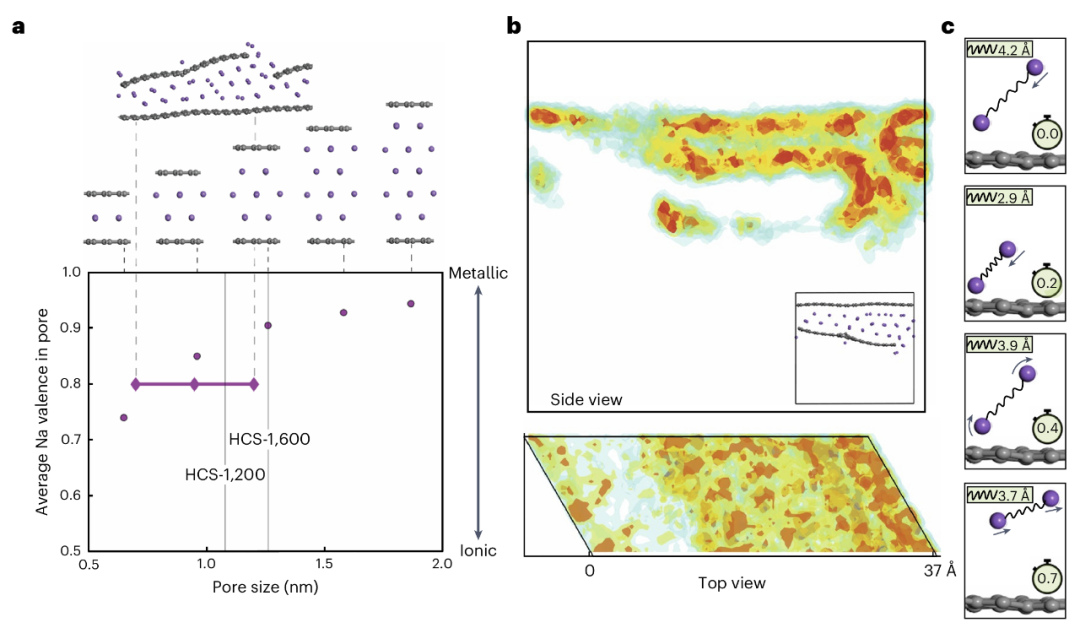

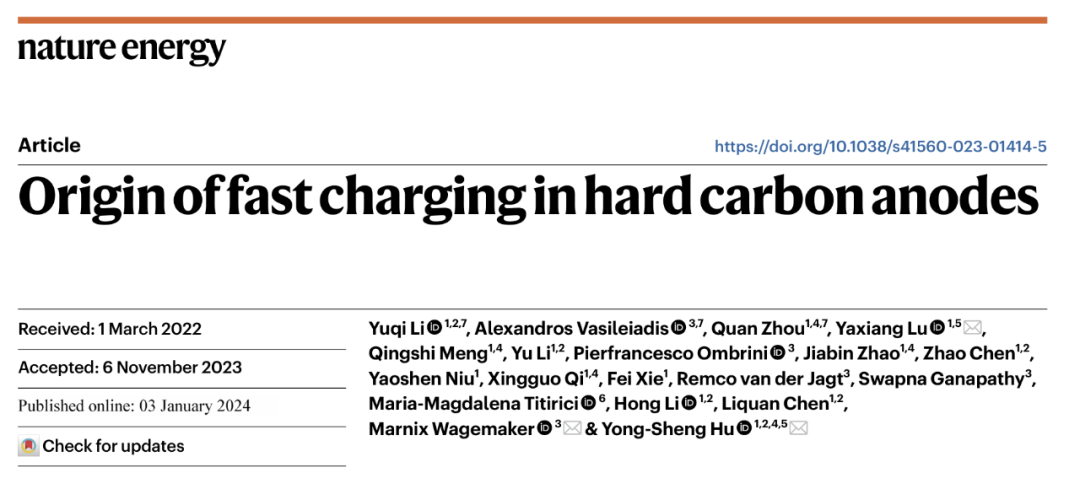

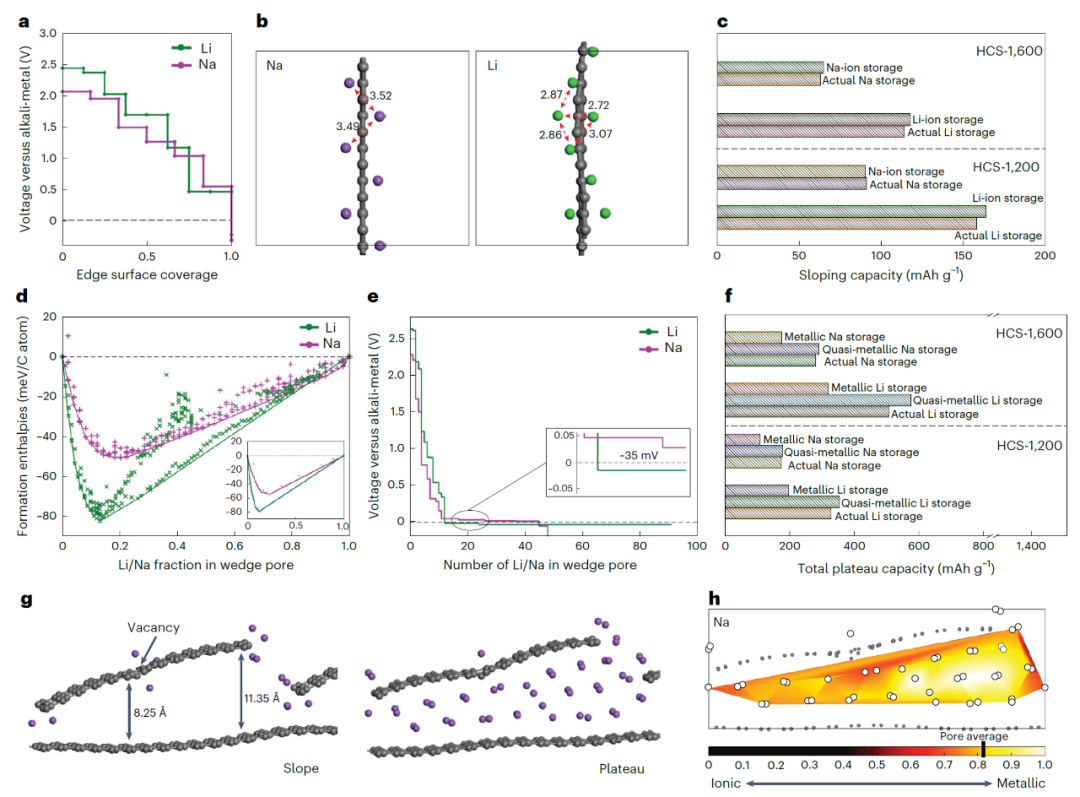

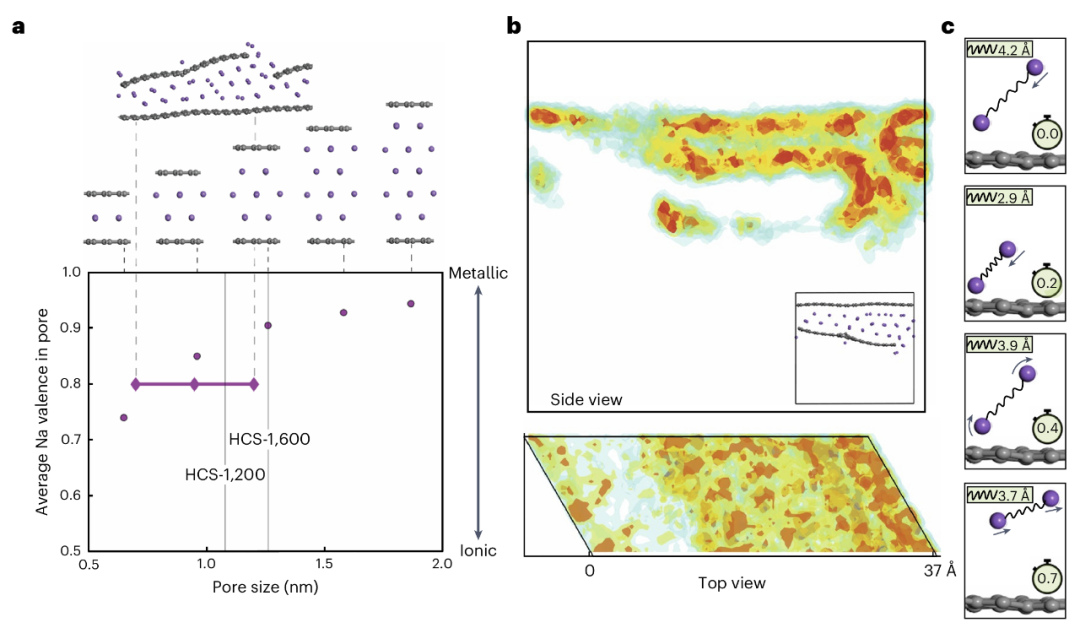

在全球范圍內,電動汽車和電網儲能系統的高效運行日益依賴于先進的充電技術。目前,電動汽車使用的商業化鋰離子電池的功率密度不足,導致其充電時間遠超過傳統內燃機汽車的加油時間,造成了廣泛關注的“充電焦慮”問題。特別是在鋰離子電池中普遍使用的石墨負極,由于快充過程中容易發生析鋰現象,不僅加速了電池的退化,還可能引發安全隱患。為解決快速充電技術面臨的主要障礙,科研界提出了包括石墨烯-Nb2O5復合材料、Nb16W5O55、黑磷-石墨復合材料和Li3+xV2O5等多種先進負極材料。這些材料雖然展現了斜坡型電壓特性和出色的動力學性能,但尚未完全克服快速充電過程中的技術挑戰。 硬碳因其結構高度可調和低反應應變等特性,已被應用于一些高功率型鋰離子電池,展現出在高倍率充放電下的巨大潛力。硬碳負極因其優異的綜合性能,也同樣成為鈉離子電池的理想選擇。然而,至今仍未有基于安時級電池的快充型鈉離子電池的報道,尤其是采用厚極片的電池,因此在高倍率下實現鈉離子電池的高面積容量和長循環壽命仍是一個挑戰。硬碳儲鈉的斜坡和平臺電壓特性的共存,通常被認為是在實際大電池中實現高功率應用的難題。此外,目前對于復雜碳結構、存儲機制與堿金屬離子電池快充性能之間的關系尚未有明確的結論。雖然硬碳中的鋰和鈉存儲行為的研究已有報道,但大多數研究分別考察了鋰和鈉的存儲行為。本研究通過深入的定量并行分析,對硬碳負極中鋰和鈉存儲行為的結構-性能關系進行了細致的探索。蓋公章展示了安時級硬碳負極基鈉離子圓柱電池的卓越快充性能和長循環壽命。通過交叉驗證和定量分析,作者揭示了硬碳負極快充鈉離子電池的起源,提出了一種統一的鋰和鈉存儲機制——吸附-填孔,以解決有關機理的爭議,并合理解釋了碳負極的優異動力學性能。此外,利用納米尺度和介觀尺度模擬評估關鍵的熱力學和動力學特性,該工作解釋了鋰和鈉在平臺區之間觀察到的電位差,并將其歸因于鋰、鈉與硬碳之間的界面能差異。本研究為理解硬碳負極中的鋰和鈉存儲行為提供了新的視角,并為進一步提高其性能提供了調整微觀結構的通用設計原則。近日,中科院物理研究所李鈺琦博士等在中科院物理研究所胡勇勝研究員、陸雅翔副研究員和荷蘭代爾夫特理工大學Marnix Wagemaker教授的指導下報道了一類基于硬碳負極的快充型鈉離子電池,該安時級別的26700型圓柱電池能夠實現快速充放電,可在約9分鐘內充放電的條件下(6.5C/6.5C)實現3000次充放電循環(100%DOD)。該硬碳負極不僅具有斜坡段電壓存儲容量,而且在高面積容量下(約2.2 mAh/cm2),能夠在略高于金屬鈉析出電位的平臺段提供容量,且未觀察到金屬鈉的析出現象。通過全面的實驗與模擬對鋰和鈉在硬碳中的電化學行為進行定量化的比較,該工作提出了一種統一的儲存機制,揭示了斜坡段容量和平臺段容量的并發現硬碳快充性能來源于堿金屬離子在內部納米楔形孔的良好動力學,該機制類似于金屬的欠電位沉積,納米楔形孔的尺寸調控(~1 nm)是實現優異快充性能的關鍵,機制的闡明為硬碳負極中實現快速儲存提供了合理的指導——盡可能保持較多的相對較小的封閉納米楔形孔是實現大容量和快速存儲的有效策略。該成果發表于國際能源領域頂級期刊Nature Energy。

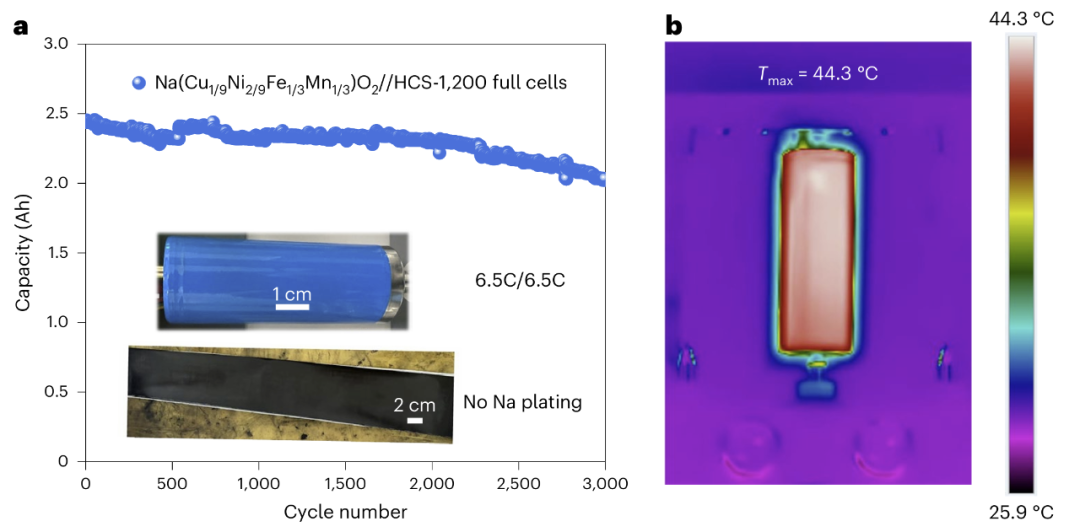

圖1. 鈉離子電池快充性能與滿充態表面溫度

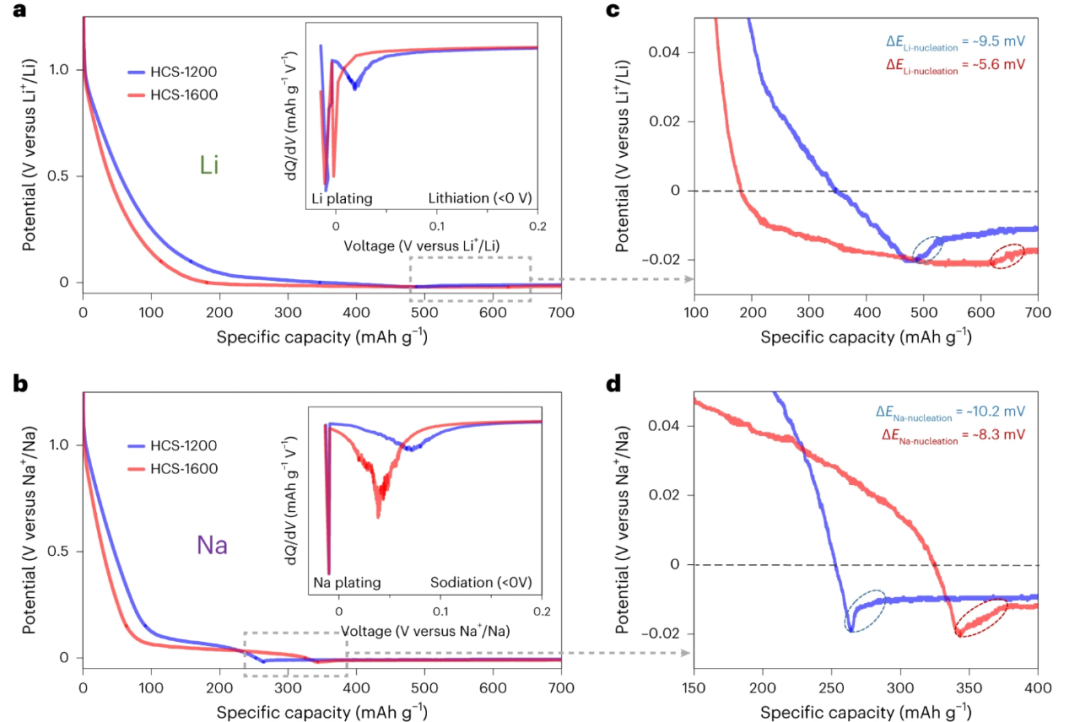

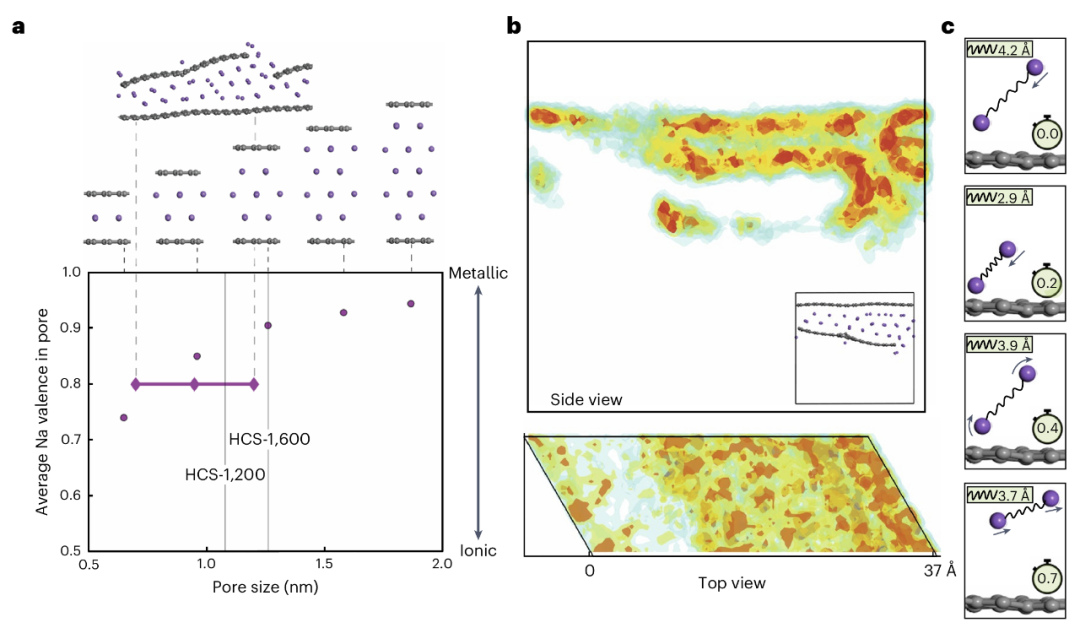

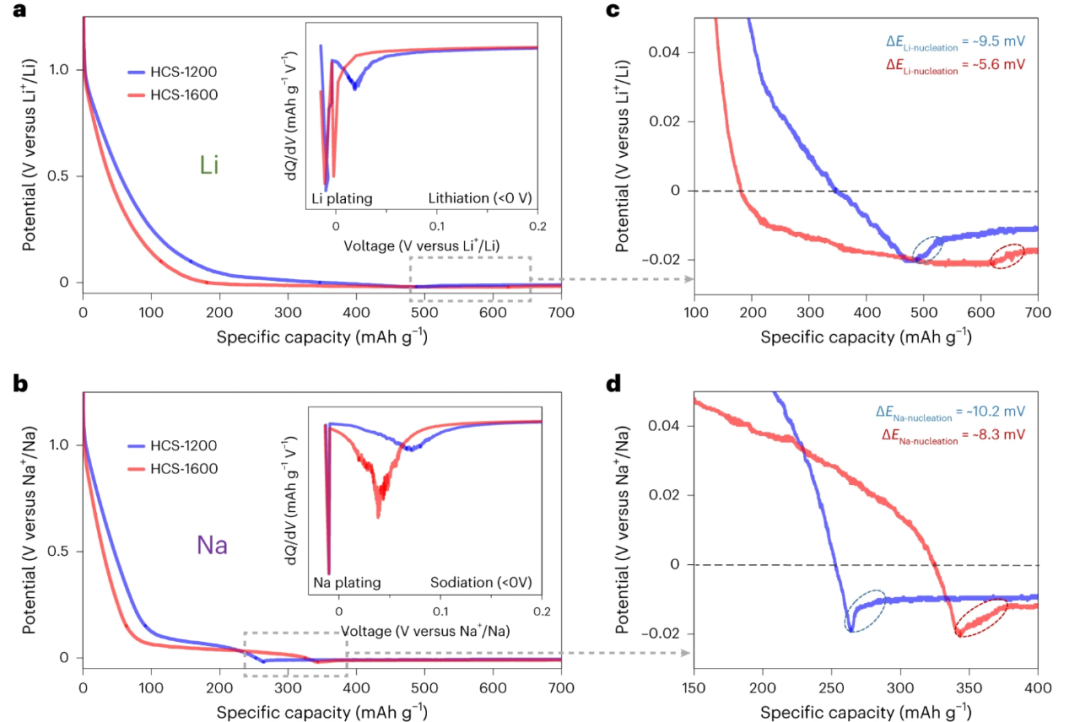

圖3. 硬碳負極存儲機制的定量化分析

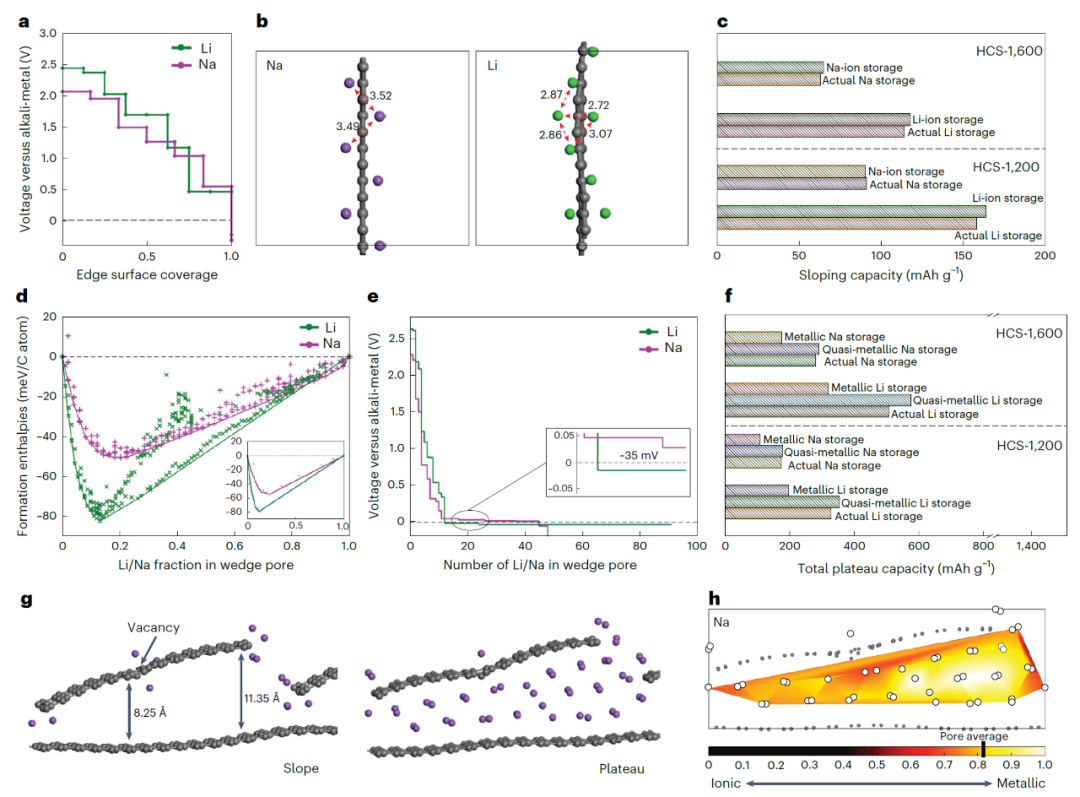

圖4. 納米楔形孔的動力學分析

胡勇勝團隊的研究成果為快充技術中的關鍵難題提供了全新的解決方案,預示著電動汽車和電網儲能技術的重大進步。該研究不僅在理論上為硬碳負極中的快速儲存提供了指導,也在實踐上為電池技術的發展打開了新的可能性。隨著這一突破性技術的出現,未來電動汽車的快速充電技術有望迎來顯著的改進。Yuqi Li, Alexandros Vasileiadis, Quan Zhou et al. Origin of fast charging in hard carbon anodes. Nature Energy. 2024 DOI: 10.1038/s41560-023-01414-5https://www.nature.com/articles/s41560-023-01414-5胡勇勝,中國科學院物理研究所研究員/中科海鈉創始人,英國皇家化學學會會士/英國物理學會會士,2017年入選國家科技創新領軍人才計劃,中國科協十大代表。先后承擔了國家科技部863創新團隊、國家級人才基金等項目。自2001年以來,主要從事先進二次電池的應用基礎研究,立足科學前沿和聚焦國家重大需求,注重基礎與應用,在鈉(鋰)離子電池正負極材料、多尺度結構演化、功能電解質材料等方面取得多項創新性研究結果:1、發現Cu2+/Cu3+氧化還原電對在鈉離子氧化物中具有電化學活性,并以此設計系列不含Ni/Co空氣中穩定性好的低成本氧化物正極材料;2、提出無煙煤作為前驅體制備低成本軟碳負極材料,并研制出容量大于400 mAh/g兼顧高首效的碳負極材料;3、提出新型高鹽/低鹽濃度電解質體系;4、多尺度研究了多種電極材料的儲鋰/鈉機制;5、提出利用陽離子勢來預測層狀氧化物相結構的方法;6、提出了水系堿金屬離子電池新材料體系;7、2018年6月推出了全球首輛鈉離子電池微型電動車,并于2019年3月發布了首座30 kW/100 kWh鈉離子電池儲能電站,2021年6月啟用首套1MWh的鈉離子電池光儲充智能微網系統;在Science、Nature Energy、Nature Mater.、Joule、Nature Commun.、Science Adv.等國際重要學術期刊上共合作發表論文200余篇,引用30000余次,H-因子90,連續8年入選科睿唯安 “高被引科學家”名錄。合作申請60余項中國發明專利、已授權40項專利(包括多項美國、日本、歐盟專利)。目前擔任ACS Energy Letters雜志資深編輯。最近所獲榮譽與獎勵包括第十四屆中國青年科技獎、國際電化學學會Tajima Prize、英國皇家學會牛頓高級訪問學者等。開發的鈉離子電池技術在第三屆國際儲能創新大賽中榮獲“2019儲能技術創新典范TOP10”和“評委會大獎”、第九屆中國科學院北京分院科技成果轉化特等獎、2020年科創中國·科技創新創業大賽TOP10、2020年中關村國際前沿科技創新大賽總決賽亞軍、入選2020年度中國科學十大進展30項候選成果,合著《鈉離子電池科學與技術》專著一本(科學出版社2020年出版)。陸雅翔,中國科學院物理研究所副研究員,博士生導師,中國科學院青年創新促進會會員。主要從事二次電池關鍵材料、界面性質及器件構筑等相關研究工作。近五年在國內外重要學術期刊上發表學術論文50余篇,H-因子32,申請發明專利10余項,參著《鈉離子電池科學與技術》,主持國家優秀青年科學基金項目、國家自然科學基金面上項目、北京市自然科學基金面上項目和企業前瞻性戰略研發項目等。榮獲華為優秀成果團隊獎和華為優秀創新人才獎。 李鈺琦:斯坦福大學博士后研究員,中國科學院物理研究所工學博士。研究圍繞低成本電池設計以及AI4Science等方向已在Nat. Energy(2篇), Chem. Soc. Rev., J. Am. Chem. Soc.(2篇), Adv. Energy Mater., ACS Energy Letters, Chinese Physics B等國際頂尖期刊上以第一作者身份發表多篇文章。并撰寫中英文專著各1章節,專利1項。曾獲國際/國家/省部等各類獎項及榮譽稱號40余項(德國林島諾貝爾獎獲得者大會青年科學家,入選福布斯中國30 Under 30榜單,歐洲頂尖科技創新大賽 Falling Walls Lab中國區總冠軍, Microsoft Research-Asia Fellowship,中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽全國總決賽主賽道金獎,大學創業世界杯“最具投資價值獎”,北京市優秀博士學位論文,中國科學院院長特別獎,日本橋口隆吉優秀青年學者獎,澳大利亞必和必拓獎學金,德國DAAD獎學金等)目前擔任Carbon Energy, Nano Research Energy等期刊青年編委。