論文DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-44699-0

成果簡介

近日����,清華大學深圳國際研究生院的張正華教授團隊在國際知名學術期刊Nature Communications上發表了一篇題為“Overcoming the permeability-selectivity challenge in water purification using two-dimensional cobalt-functionalized vermiculite membrane”的研究論文。清潔水和衛生問題����,是聯合國可持續發展目標中強調的全球性挑戰之一����。其中����,采用膜法水處理技術被視為最有潛力的解決方案之一。盡管經過幾十年的研究�����,但是如何在水處理中突破膜的滲透性與選擇性“權衡”效應仍是一個主要挑戰。為了突破這一難題�����,張教授團隊開發了一種新型的二維Co功能化蛭石膜(Co@VMT)����,這種膜通過耦合膜過濾與納米限域催化的特性,帶來了創新性的突破進展。Co@VMT膜展現出了122.4 L.m-2.h-1.bar-1的高透水性�,這一數值是普通VMT膜(1.1 L.m-2.h-1.bar-1)的兩個數量級。此外���,Co@VMT膜作為納米流體高級氧化工藝的載體,可以原位活化過一硫酸鹽(PMS)來高效降解多種有機污染物(包括染料���、藥物和酚類),展現出接近100%的降解效率和超過107小時的穩定性��,即便是在真實水體環境中也能保持這種性能���。更重要的是�,Co@VMT膜結合PMS系統能夠保證出水的安全無毒,且在過濾過程中不會產生富集污染物的膜濃縮液�����,這與傳統的基于分子尺寸篩分機理的VMT膜在處理廢水時會有污染物富集的膜濃縮液的問題完全不同。這項研究為開發多功能納米流體催化膜提供了一個通用設計藍圖����,有望有效克服水處理過程中長期存在的膜滲透性與選擇性的“權衡”效應�。

引 言

淡水資源短缺是全球面臨的一大挑戰,隨著人口增長失控��、氣候變化和水污染的加劇��,這一挑戰在不遠的將來可能會進一步升級。在現有水循環之外增加淡水供應的迫切需求下�����,從海水和各類廢水等非傳統水資源獲取淡水的先進水處理技術變得尤為重要�����。與傳統的蒸餾���、蒸發�、吸附和降解方法相比�,先進的膜技術因其低能耗、高效率以及較小的土地占用和碳排放量而備受關注。然而,膜的滲透性和選擇性之間的“權衡”效應依然是制約其商業應用的主要障礙��,其中滲透性影響水的通量�,而選擇性則關乎分離過程的凈化效果。納米材料的日益增多和膜制造技術的不斷發展促使研究者探索如何打破膜的滲透性與選擇性之間的“權衡”效應。二維(2D)材料,憑借其獨特的物理化學性質��、原子級厚度����、顯著的長寬比和化學靈活性,已成為這一領域的焦點。目前�,石墨烯��、氧化石墨烯(GO)、碳化鈦(MXene)、二硫化鉬(MoS2)和氮化硼(BN)等眾多二維材料被廣泛應用于制造分離膜�,旨在解決膜滲透性-選擇性的“權衡”效應���。我們在此介紹兩類基于二維材料的分離膜:(i)通過堆疊二維納米片合成的具有層間通道的2D層狀膜�����;以及(ii)利用具有多孔結構的二維納米片制備的2D多孔膜。2D多孔膜通過在2D納米片上進行蝕刻或優化二維材料(如共價有機框架(COF)和金屬有機框架(MOF))的晶體孔隙率�����,可以精確調控納米孔的大小及其在單層納米片上的分布,實現有效的物質分離�����。此外�,2D材料原子級別的厚度有助于降低傳質阻力����,從而提高2D多孔膜的滲透通量。然而,構建均勻且分散良好的納米孔面臨挑戰�,且鉆孔成本較高�����,這限制了2D多孔膜的進一步發展。此外,COF、MOF等材料在形成大面積膜時缺乏必要的機械強度。這些膜材料中的單晶單元之間還可能存在內在或外在缺陷(如晶界)���,這會導致非選擇性的物質傳輸。另一方面,二維(2D)層狀膜在靈活控制滲透通道(特別是層間通道)方面具有潛力�����,有望突破選擇性和滲透性之間的“權衡”效應�����。然而�,2D層狀膜中狹窄的納米通道導致水的傳輸速率較低���,因此需要通過插入客體物種來穩定或擴大層間距�����,從而改善其性能�。這種方法是克服膜滲透性和選擇性“權衡”效應的最有前途之一�����。但插層后的2D層狀膜可能會在常規操作條件下出現納米片的分層或層板壓實,損害其框架穩定性����。此外����,具有微孔缺陷的2D納米片的不規則堆疊也限制了膜的選擇性�����。至于單層納米片的制備���,目前只有少數方法能從塊狀晶體中剝離出高長徑比和完整的二維單分子層���,而現有的合成方法不夠環保�,通常涉及到使用強酸或強堿����,以及復雜的氧化和還原過程?����?偟膩碚f���,這些因素為二維層狀膜的開發和應用帶來了重大挑戰��。針對這些挑戰�,在這里我們提出了一種創新的方法���,旨在突破膜滲透性與選擇性的“權衡”效應�����。該方法采用Co負載的2D蛭石納米片組裝的多功能層狀膜����,同步實現膜過濾及納米限域催化���。Co被認為是催化過一硫酸鹽(PMS)生成活性氧化物質(ROS)最有效的催化劑���。本研究提出的基于2D膜的納米限域催化方法依賴于我們的多功能蛭石膜����,該膜能夠同時實現高級氧化(AOP)降解污染物和膜過濾。2D層狀膜內的催化劑不僅增加了層間和/或層內的間距來提高水通量����,同時也確保了有機污染物的直接降解和礦化�����。這種方法具有普適性,并且:(i)為生產克服膜滲透性-選擇性“權衡”效應的多功能膜提供了新的思路����;(ii)為膜埃/納米限域空間內的納米流體傳質和催化機制提供了新的見解�;(iii)能夠處理更廣泛的水中污染物�����,并且長期運行穩定且出水安全無毒����。

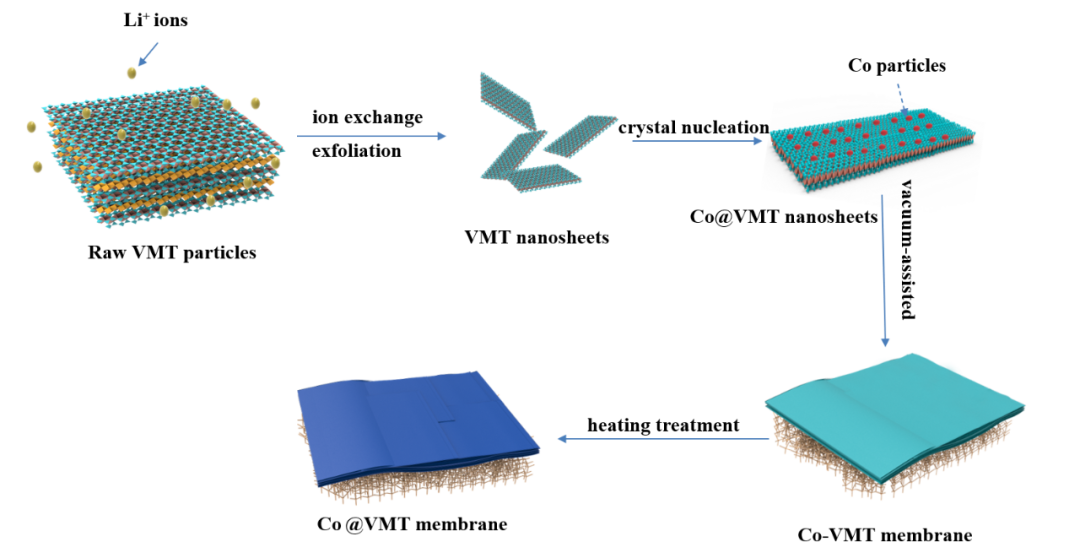

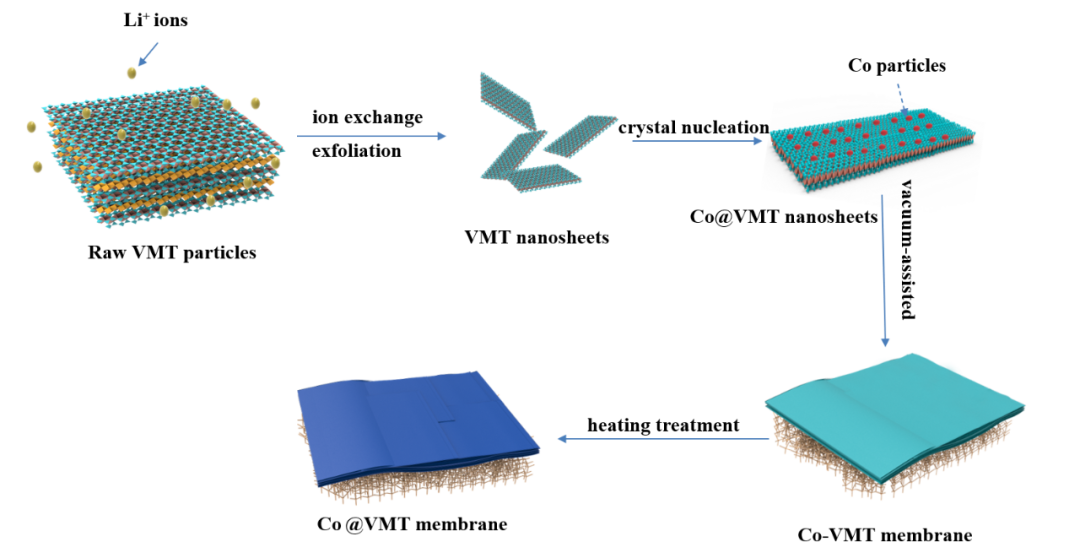

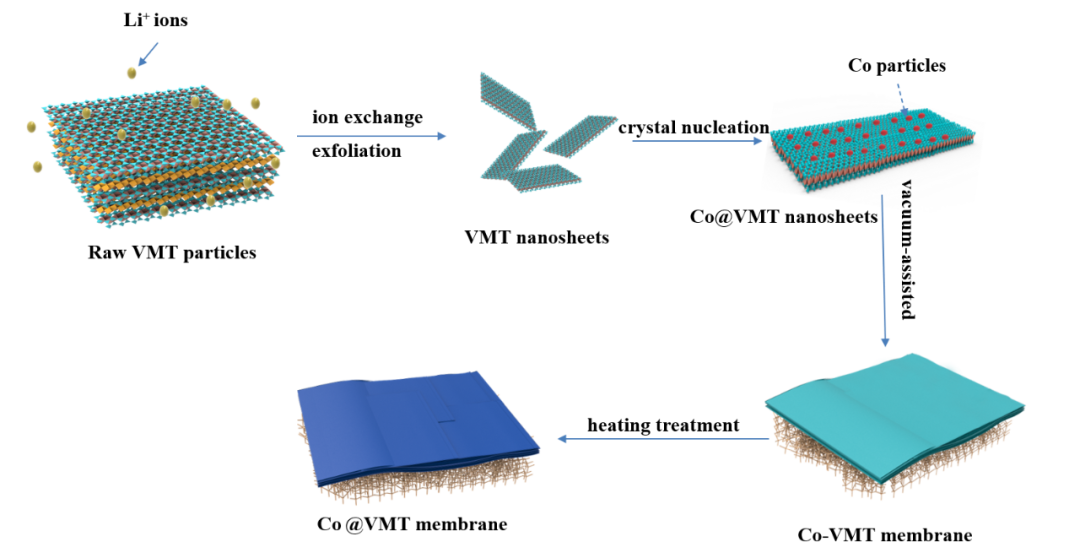

圖1. Co@VMT納米片和Co@VMT膜的合成過程示意圖及表征�。

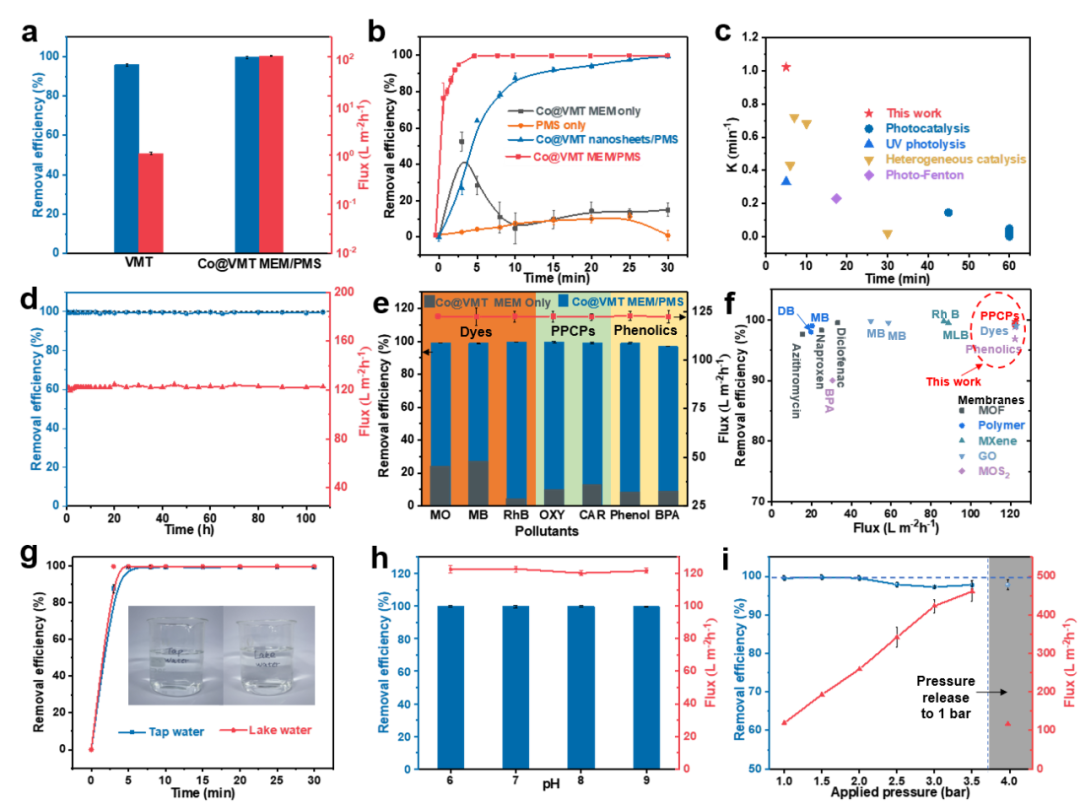

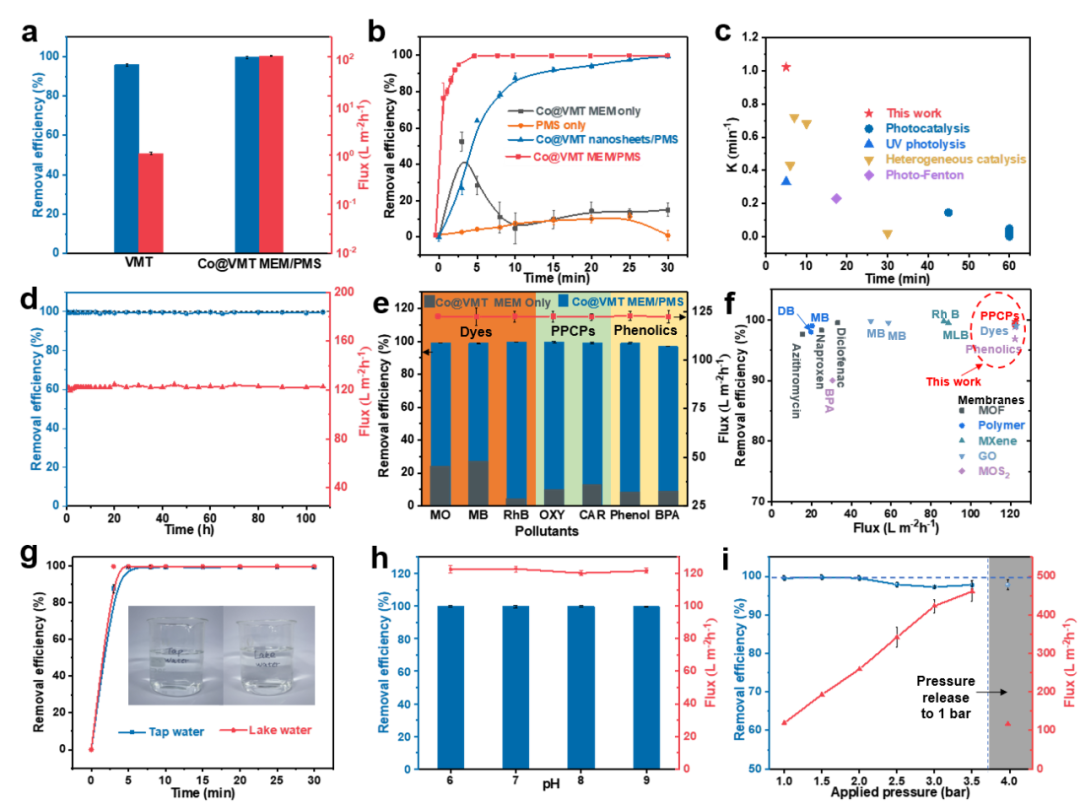

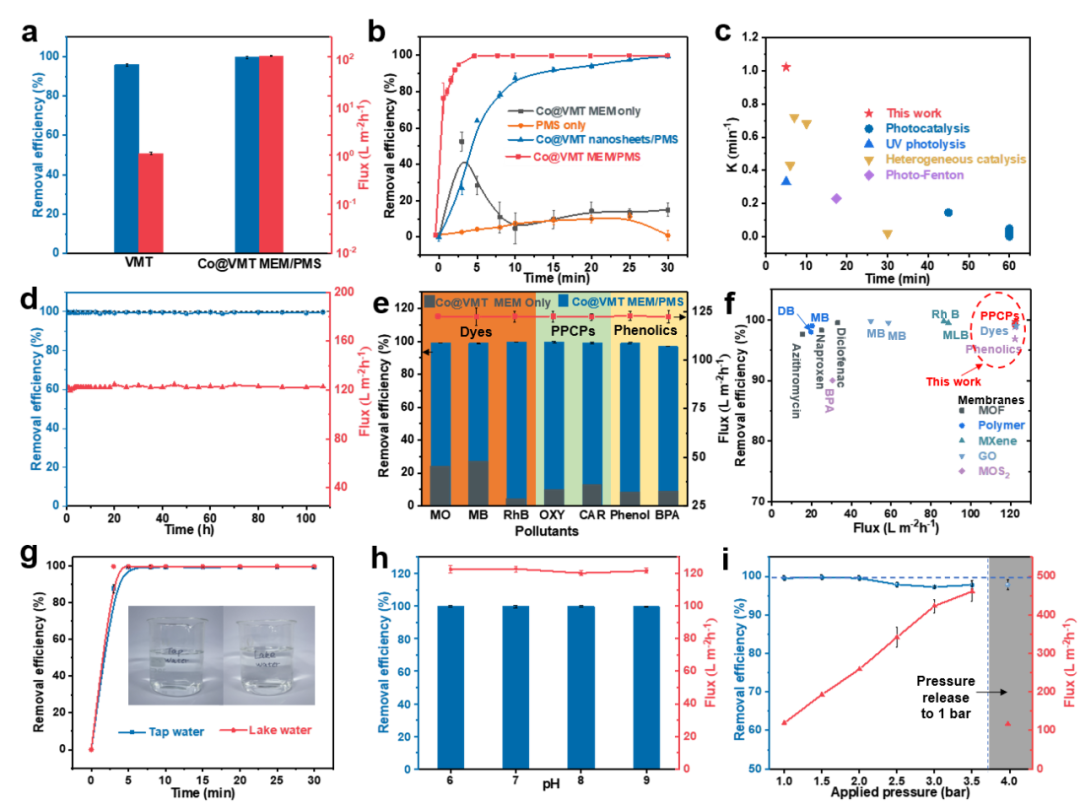

圖2| Co@VMT膜/PMS系統的膜滲透性-選擇性的性能評估���。我們觀察到了典型的膜滲透性-選擇性的權衡效應����。如圖2a所示,VMT 膜在保持高效去除雷尼替?����。?5.8%)的同時��,其水滲透率較低(1.1 L.m-2.h-1.bar-1)�。相比之下�,Co納米催化劑的負載顯著提升了VMT膜的水通量。Co@VMT 膜與PMS的耦合通過獨特的納米限域催化過程,實現了高水通量的同時��,也完成了有機污染物的完全降解和礦化�。Co@VMT 膜/PMS系統實現了近乎100%的污染物去除率和122.4 L.m-2.h-1.bar-1的高水滲透率。為了進一步了解Co@VMT 膜/PMS系統在污染物去除中的作用,我們進行了額外實驗(圖2b)。發現單獨使用Co@VMT 膜時,由于吸附作用,雷尼替丁在5分鐘內去除率相當高。但30分鐘后���,由于吸附飽和,其去除效率降至12.3%,表明吸附和尺寸排斥不是主要的污染物去除機制����。另一方面�����,僅使用PMS降解雷尼替丁的效率較低,30分鐘后去除率僅為18.5%。然而����,Co@VMT納米片/PMS的多相催化系統在30分鐘后的去除效率約為100%,證實了氧化降解在雷尼替丁降解中的關鍵作用����。值得注意的是�,Co@VMT 膜/PMS系統在完全降解雷尼替丁方面的一級速率常數也優于先前報道的其他催化系統(圖2c)���。通過壓力驅動的連續流實驗�,我們證實了Co@VMT 膜/PMS系統能夠穩健運行長達107小時�,保持穩定的水滲透率為122.4 L.m-2.h-1.bar-1和接近100%的雷尼替丁降解效率(見圖2d)���。該系統的穩定水通量主要歸因于限域催化原位氧化降解的作用�����,相較于依賴尺寸排斥機制的傳統膜技術�,它有效減少了濃差極化和膜污染的影響���。我們還進一步研究了Co@VMT 膜/PMS系統在去除不同有機污染物方面的催化性能和普適性(見圖2e)�。值得注意的是,Co@VMT 膜/PMS納米限域催化系統在去除諸如卡馬西平(CAR)、土霉素(OXY)、甲基橙(MO)��、亞甲基藍(MB)���、羅丹明B(RhB)�����、苯酚��、雙酚A(BPA)等不同分子量和官能團的有機污染物方面,均實現了100%的去除率�����。這與單一Co@VMT 膜過濾系統相比�,后者的去除率僅為4.3-27.1%�����,顯著低于Co@VMT 膜/PMS系統�����。污染物的有效降解得益于Co@VMT 膜/PMS系統產生的活性氧物質(ROS),這一機制比簡單調節膜孔徑更為靈活和高效����。與文獻中報道的膜系統和基于膜的高級氧化過程(AOP)系統相比�����,我們的獨特膜系統在水通量和去除效率方面具有顯著優勢(見圖2f)。有趣的是�����,Co@VMT 膜/PMS系統在處理實際水體包括自來水和湖水中的雷尼替丁時���,仍然保持了約100%的去除效率(見圖2g)�。此外,我們還研究了不同pH值條件對Co@VMT 膜/PMS系統性能的影響(見圖2h)�。當溶液pH值從6升至9時�����,雷尼替丁的降解效率保持近乎100%,同時水滲透率穩定在122.4 L.m-2.h-1.bar-1�����。這表明Co@VMT 膜/PMS系統具有良好的環境適應性�����。此外,水通量隨操作壓力幾乎呈線性增加����,但仍保持相對穩定和較高的去除效率(見圖2i)��。這一發現表明,膜結構在持續增加的壓力下能保持穩定���,同時有效避免了孔洞和缺陷的產生���。

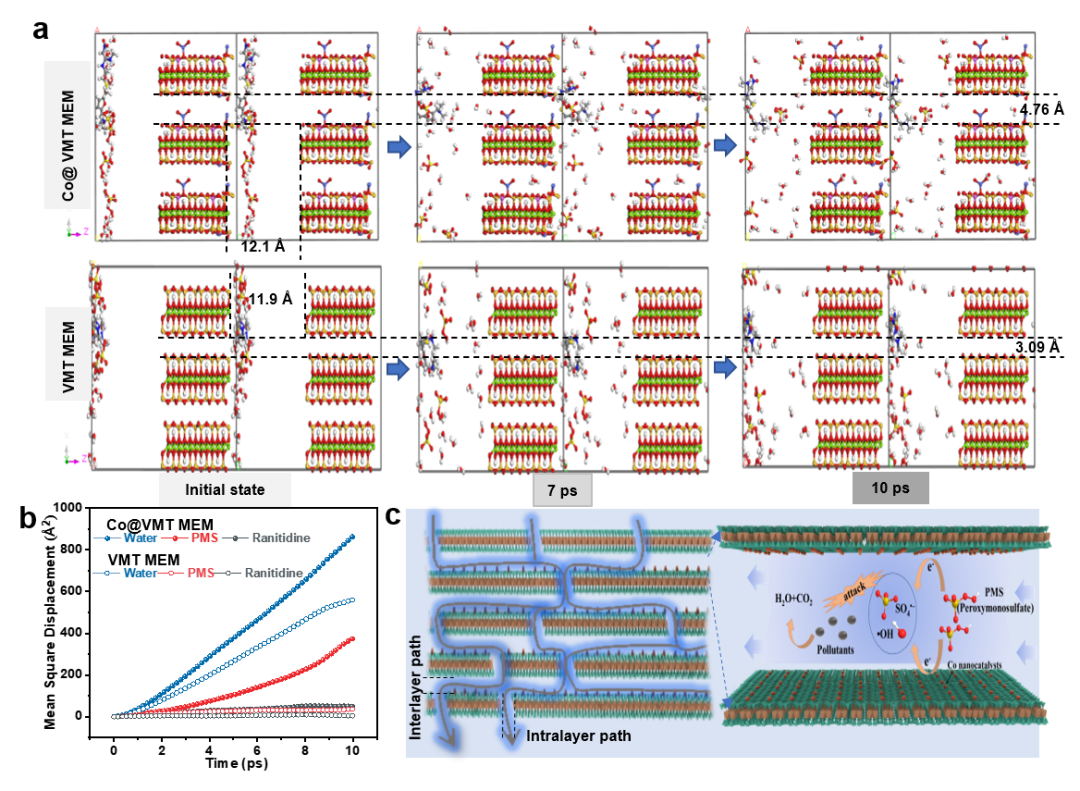

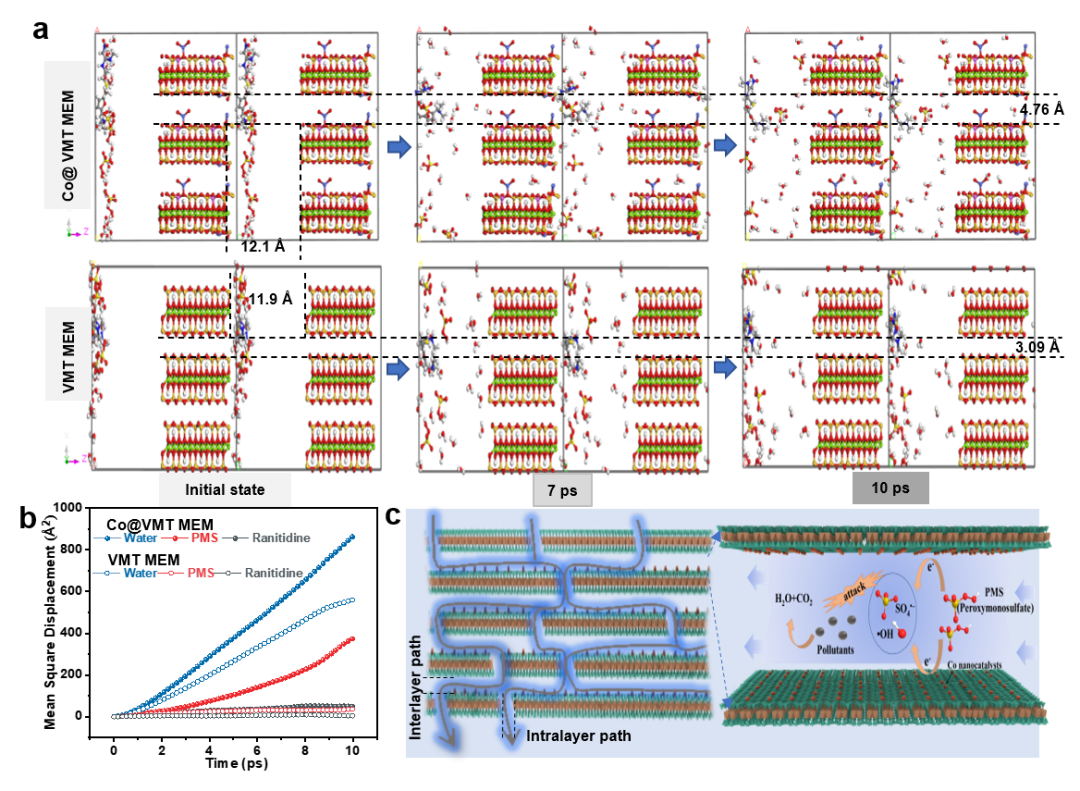

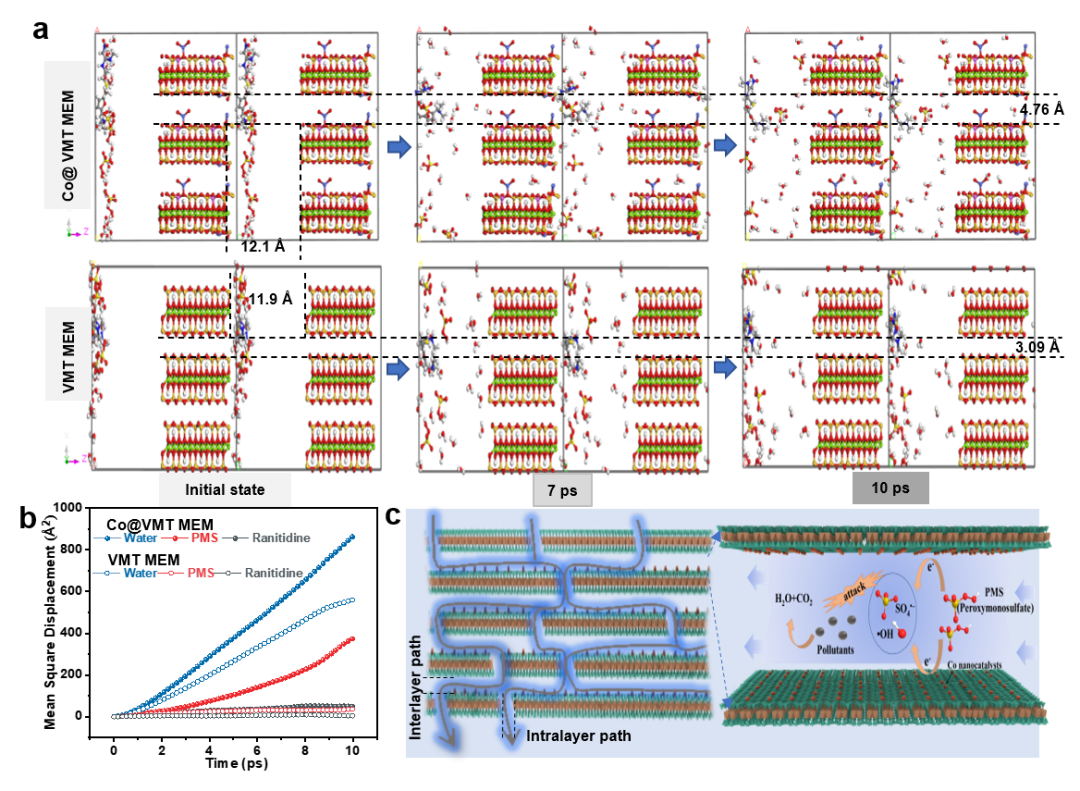

圖3| VMT 和 Co@VMT 膜內傳質的 分子動力學模擬為了確認活性氧化物質(ROS)與目標污染物之間的有效反應��,以及水分子的快速傳輸,我們采用分子動力學(MD)模擬來探討雷尼替丁�、水和PMS在Co@VMT膜納米通道內的擴散行為����。如圖3a所示����,VMT 膜的窄層間距(3.09 ?)幾乎阻礙了水分子、雷尼替?��。ǔ叽鐬?.570 × 0.460 × 1.68 nm)和PMS(尺寸為0.315 × 0.305 × 0.350 nm)在層間通道內的傳輸,導致傳質阻力增加和水通量降低�。然而����,層間距擴大的Co@VMT 膜(4.76 ?)不僅能夠通過層間通道傳輸水和PMS分子�,而且還通過其1.21 nm的層內通道促進傳質�����,這一通道成為大分子雷尼替丁的主要傳質路徑�。因此��,Co@VMT 膜實現了比VMT 膜高出兩個數量級的通量��。均方位移(MSD)曲線(見圖3b)顯示,與VMT 膜相比,Co@VMT 膜在傳質速率上有顯著提升��,特別是對水和PMS分子�����。MD模擬的結果表明�,PMS能夠快速與Co@VMT 膜納米通道中的Co催化位點相互作用�����。Co@VMT 膜的層間和層內路徑有助于PMS分子的有效催化分解為ROS�,同時增加了ROS與污染物之間的碰撞和反應(見圖3c)��。此外�,Co@VMT 膜內的層間/層內限域納米通道提供的空間限制顯著減少了ROS和污染物之間的遷移距離��,從而顯著提高了ROS的利用率�����,并實現了有機污染物的高效降解和礦化。

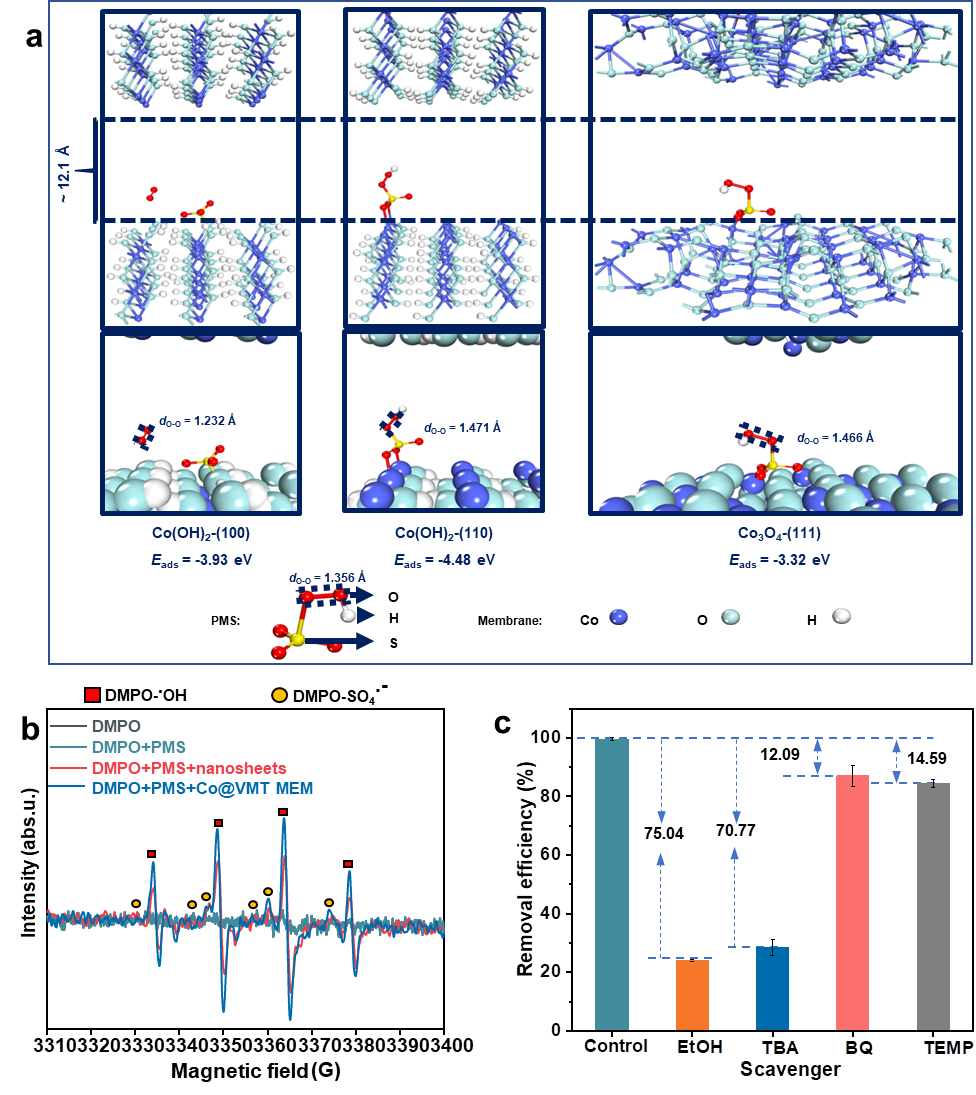

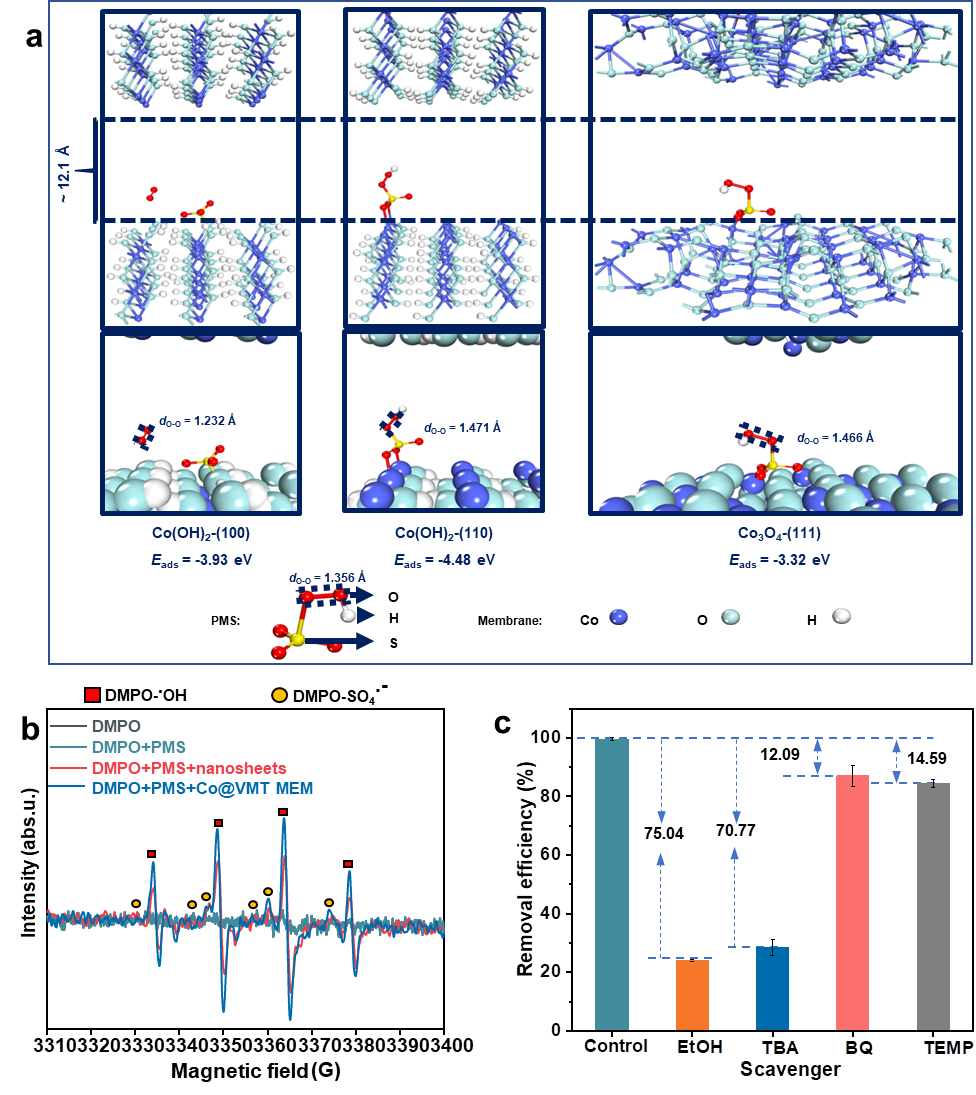

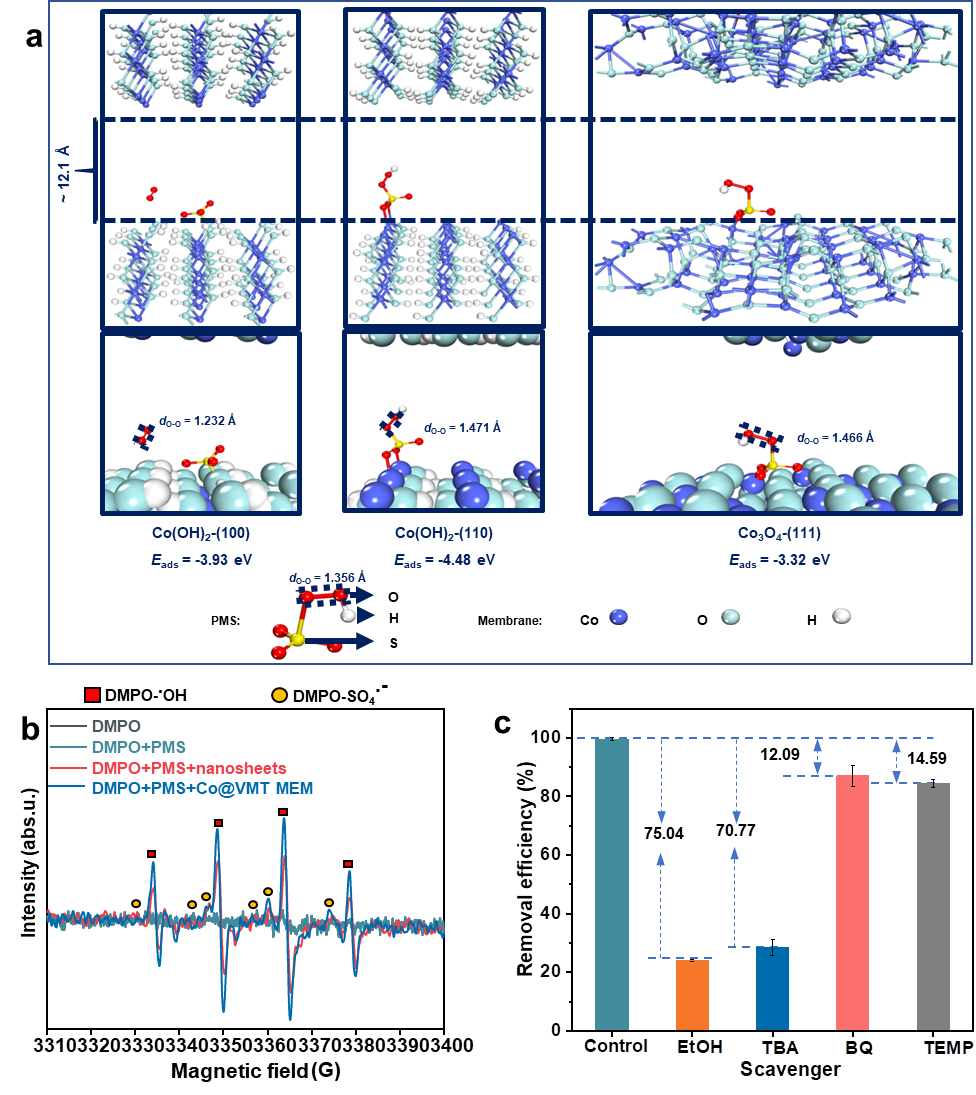

圖4 | 通過 DFT模擬和活性物質識別揭示自由基產生和污染物去除的分子機制。我們特別強調,Co@VMT 膜提供了一個豐富且靈活的納米通道限域空間,在此空間中加強了電子相互作用���、ROS富集和催化反應,從而有效去除污染物。我們運用密度泛函理論(DFT)計算及一系列專門的實驗(包括電子順磁共振(EPR)和ROS猝滅實驗)來揭示Co@VMT 膜/PMS系統的催化機制��。DFT計算主要用于評估Co@VMT 膜中α-Co(OH)2和Co3O4對PMS的活化能力��。我們發現PMS分子在α-Co(OH)2的(100)和(110)面,以及Co3O4的(111)面上的吸附能(Eads)分別為-3.93�、-4.48 eV和-3.32 eV�����,這表明α-Co(OH)2和Co3O4能自發地激活PMS(見圖4a)。PMS分子吸附后�,其O-O鍵的拉長暗示了PMS的自發解離��,并轉化為ROS以降解有機污染物。接下來���,通過EPR實驗,我們檢測到了Co@VMT 膜/PMS系統中的?OH和SO4?–自由基���。值得注意的是,Co@VMT 膜/PMS系統產生的DMPO??OH和DMPO? SO4?–信號強度明顯高于Co@VMT納米片/PMS系統��。這一結果表明����,膜內的層間/層內限域納米通道促進了PMS與Co催化活性位點的充分接觸,從而產生了更多的反應自由基�����。隨后的猝滅實驗進一步證實了活性物質的種類及其在污染物降解中的貢獻。如圖4c所示,乙醇(EtOH)作為?OH和SO4?–的淬滅劑,叔丁醇(TBA)用于淬滅?OH。在EtOH和TBA的存在下���,雷尼替丁的降解分別被抑制了75.04%和70.77%,這表明?OH自由基在污染物降解中發揮了主要作用。通過這些研究��,我們不僅揭示了Co@VMT 膜/PMS系統的高效催化機制���,而且為利用類似納米限域空間進行有機污染物降解提供了有價值的策略���。 本研究旨在解決傳統膜法水處理長期存在的滲透率與選擇性之間的“權衡”效應�����。為此,我們巧妙地將膜過濾技術與高級氧化工藝相結合�����,開發了二維納米流體Co功能化蛭石(Co@VMT)膜���。這種Co@VMT膜展現出了122.4 L·m-2·h-1·bar-1的高透水性��,相比于傳統的VMT膜(1.1 L·m-2·h-1·bar-1)提高了兩個數量級���。此外�����,Co@VMT膜在對各種有機污染物表現出100%的的降解效率,并在超過107小時的運行時間內保持了良好的穩定性�。Co@VMT膜/PMS系統展現的污染物去除機制是基于污染物的直接降解和礦化��,這與基于孔徑篩分截留機制的VMT膜存在本質上的不同,后者在過濾過程中將污染物富集在膜濃縮液中����。此外���,Co@VMT 膜/PMS系統還保證了出水水質的安全無毒����。我們運用了分子動力學(MD)和密度泛函理論(DFT)模擬來闡明膜過濾和催化機制���。MD模擬的結果證實了ROS與目標污染物之間的有效反應���,以及Co@VMT膜納米通道內水的快速傳輸�����。DFT計算進一步證實了Co納米催化劑表面PMS的自發活化過程,以及生成ROS并降解有機污染物的機制。通過EPR和猝滅實驗,我們驗證了?OH自由基在污染物降解過程中的主要作用。總體而言��,這項工作為開發下一代納米流體催化膜鋪平了道路�,這種新型膜技術有望克服當前水處理技術中膜滲透性與選擇性的權衡效應,為水處理領域帶來革命性的進步。 田夢濤��,男����,清華大學深圳國際研究生院張正華老師課題組研究助理。碩士畢業于西安建筑科技大學。研究方向集中在二維納米材料制備�����、高分子合成���、限域催化和膜分離�。以第一作者在Nature communications、ACS Sustainable Chemistry & Engineering等國際期刊上發表SCI論文兩篇��,授權國內發明專利一項�����。

張正華��,清華大學��,深圳國際研究生院,特別研究員/副教授��,博士生導師���,國際先進材料協會會士����,全球前2%頂尖科學家, 澳大利亞昆士蘭科技大學兼職教授���,深圳市“鵬城孔雀計劃”特聘教授�����,廣東省杰出青年基金獲得者���,當選MIT Technology Review-China (麻省理工科技評論-中國)的封面人物�����,2022年Cell Press中國最佳論文獲得者,被國際知名期刊Journal of Materials Chemistry A評為2021 年度國際新銳科學家。博士和博士后期間師從美國工程院院士來自澳大利亞新南威爾士大學 (The University of New South Wales)的T. David Waite教授�����,獲得環境工程博士學位及Australian Postgraduate Award����。任SCI期刊Frontiers in Environmental Chemistry副主編,SCI期刊Processes編委,SCI期刊Separations編委,中國海水淡化與水再利用學會青年專家委員會委員���,青島國際水大會專家委員會委員,新疆自治區“天池英才”-特聘專家,同是也是深圳市海外高層次人才��,國內高層次人才等��。 在環境領域主流期刊發表SCI一區論文95篇(第一作者和通訊作者85篇),其中近5年以唯一通訊作者在Nature Communications (亮點論文, 唯一通訊���,2篇),Energy & Environmental Science����,ACS Catalysis��,Chem Catalysis,Water Research, Green Chemistry�����,Applied Catalysis B: Environmental����,Journal of 膜brane Science等發表SCI一區論文74篇;并參編Elsevier/Springer英文專著3部�;以第一發明人申請專利15項����,其中授權7項國內和國際發明專利��;主持和參與科研項目共30項���,其中主持23項��,包括國家自然科學基金、澳大利亞Linkage重大基礎研究項目�、國家科技部973項目等�����,到賬經費1600多萬。參編行業標準1項����。同時也是Nature Water, Nature Communications, PNAS, Chemical Review, Advanced Materials, Environmental Science & Technology, Water Research等權威期刊的審稿人����。 Email: zhenghua.zhang@sz.tsinghua.edu.cn歡迎熟悉膜和催化背景并熟練掌握密度泛函理論(DFT)及分子動力學模擬(MD)等的優秀博士加入課題組���。研究方向:膜法限域催化水處理����,重點研究(1)(亞)納米尺度傳質的機理;(2)(亞)納米尺度催化的機理���;(3)(亞)納米尺度水分子理化性質的變化。