1. Nature Materials:石墨烯夾層中的二維惰性氣體團簇在低溫下,金屬上稀有氣體的范德華原子固體是一個典型的二維系統。近日,維也納大學Jani Kotakoski、Manuel L?ngle在兩個懸浮的石墨烯層之間創建了Kr和Xe團簇,并通過透射電子顯微鏡揭示了它們的原子結構。1) 作者發現,小晶體(N?<?9)在無方向的范德華作用基礎上進行排列。較大的晶體具有一些偏差,這是由于封裝石墨烯晶格的變形造成的。作者進一步討論了石墨烯夾層中團簇的動力學,并表明N高達?100的Xe團簇為固體。2) 此外,作者發現N≈16的Kr團簇為流體。該工作為封裝二維范德華固體研究開辟了一條新途徑,并且為基礎凝聚態物理研究和量子信息技術提供了重要信息。

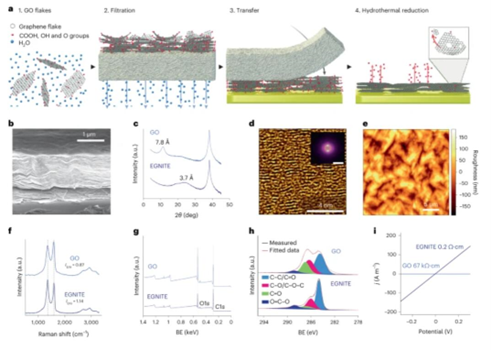

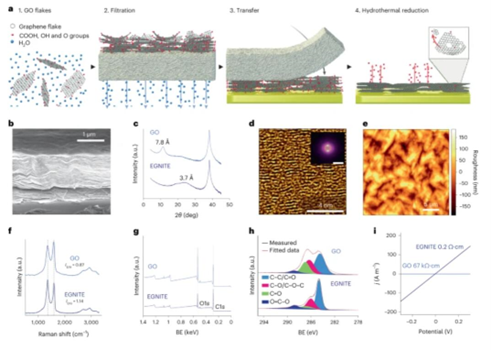

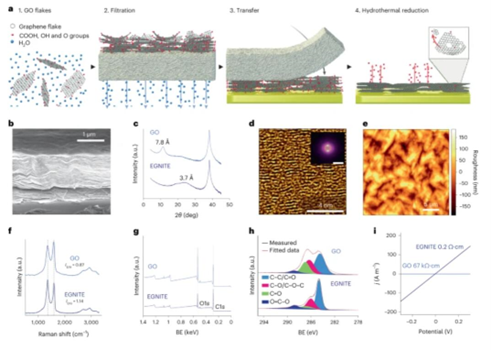

Manuel L?ngle, et al. Two-dimensional few-atom noble gas clusters in a graphene sandwich. Nature Materials 2024 DOI: 10.1038/s41563-023-01780-1https://doi.org/10.1038/s41563-023-01780-12. Nature Nanotechnology:用于體內高分辨率神經記錄和刺激的納米孔石墨烯基薄膜微電極決定神經界面性能的關鍵因素之一是用于與神經組織建立電通信的電極材料,該材料需要滿足嚴格的電氣、電化學、機械、生物和微制造兼容性要求。近日,CSIC和巴塞羅那科學技術學院(BIST) Jose A. Garrido介紹了一種基于納米多孔石墨烯的薄膜技術及其形成的柔性神經界面工程。1) 該技術可以制造小型微電極(25?μm直徑),并實現低阻抗(~25?kΩ)和高電荷注入(3-5?mC?cm?2)。嚙齒類動物體內大腦記錄性能評估顯示出其具有高保真記錄性能(信噪比>10?dB),而用束內植入物評估的刺激性能顯示出低電流閾值(<100?μA)和高選擇性(>0.8),從而激活支配脛骨前肌和骨間跖肌的大鼠坐骨神經內軸突亞群。2) 此外,通過慢性皮質上(12周)和神經內(8周)植入驗證了該裝置的組織生物相容性。該工作描述了一種基于石墨烯的薄膜微電極技術,并展示了其在高精度和高分辨率神經接口方面的潛力。

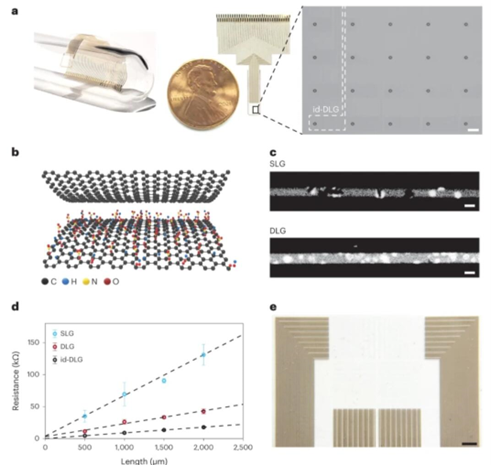

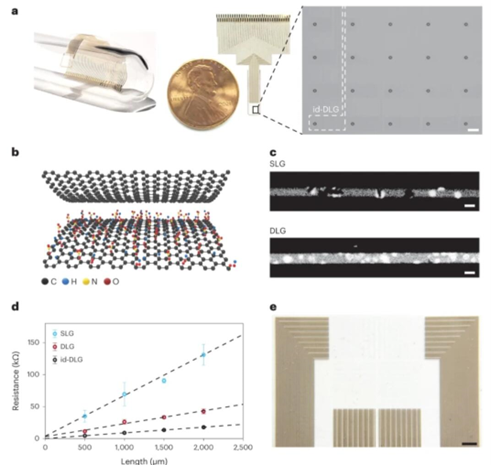

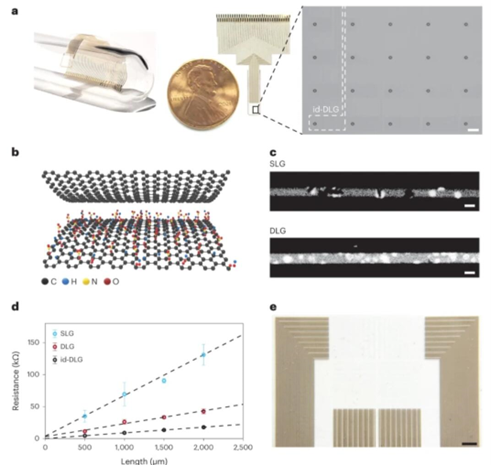

Damià Viana, et al. Nanoporous graphene-based thin-film microelectrodes for in vivo high-resolution neural recording and stimulation. Nature Nanotechnology 2024DOI: 10.1038/s41565-023-01570-5https://doi.org/10.1038/s41565-023-01570-53. Nature Nanotechnology:高密度透明石墨烯陣列用于從表面電位記錄預測深度細胞鈣活性透明的神經微電極有助于從大腦表面進行電生理記錄,并對神經活動進行光學成像和刺激。近日,加州大學圣地亞哥分校Duygu Kuzum開發了具有超小開口和大透明記錄區域的透明石墨烯微電極。1) 作者使用鉑納米顆粒來克服石墨烯的量子電容極限,并將微電極直徑縮小到20?μm。作者進行了多模式實驗,并將微電極陣列的皮層電位記錄與小鼠視覺皮層的雙光子鈣成像相結合。2) 作者發現,視覺誘發反應在高頻帶是空間局部化的,尤其是在多單位活動帶,并且其與細胞鈣活性相關。此外,通過采用降維技術和神經網絡,作者證明了單細胞和平均鈣活性可以從高密度透明石墨烯陣列記錄的表面電位中解碼。

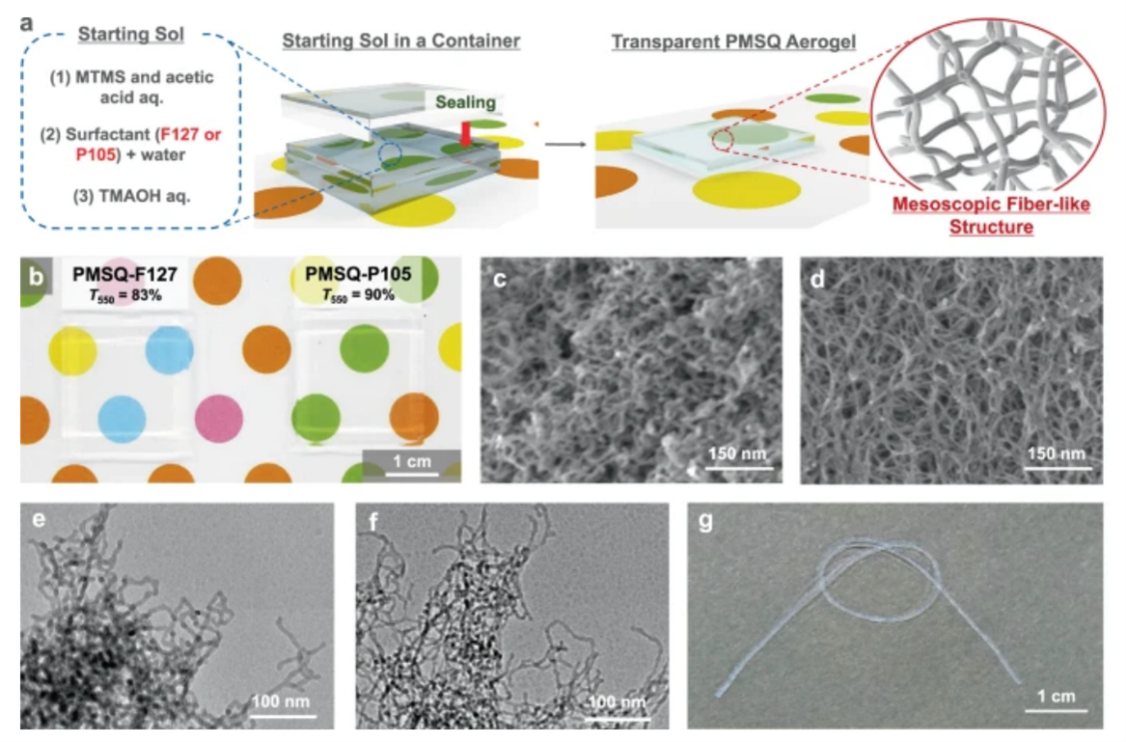

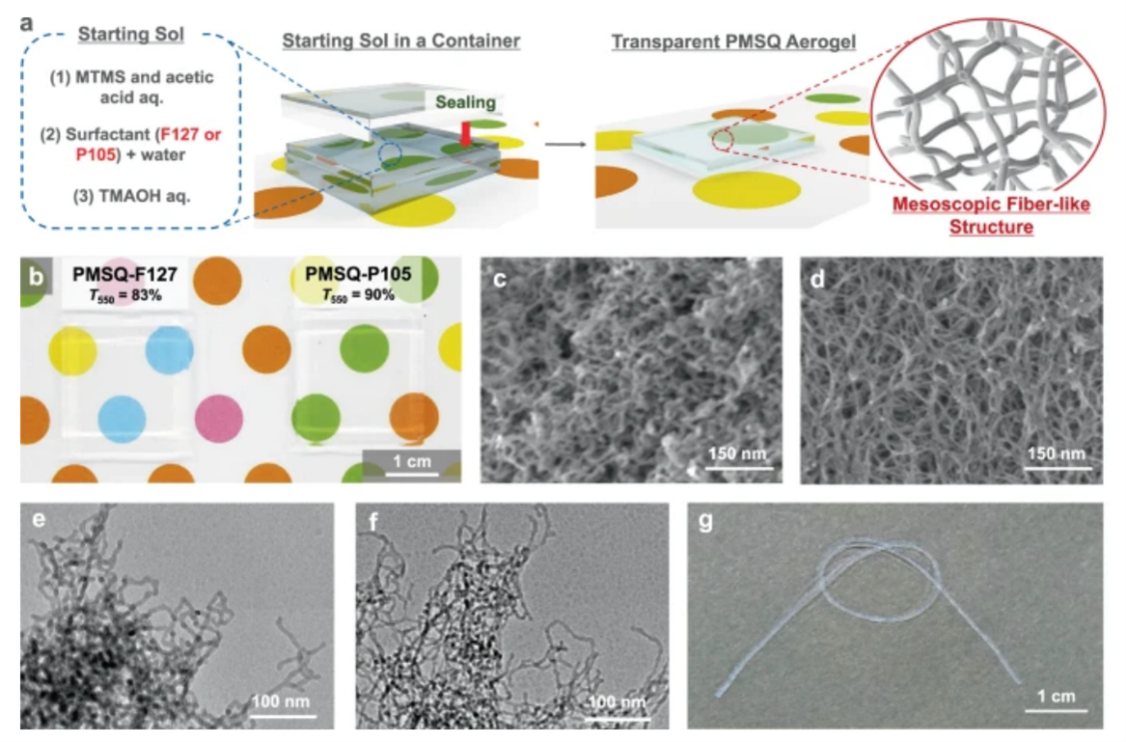

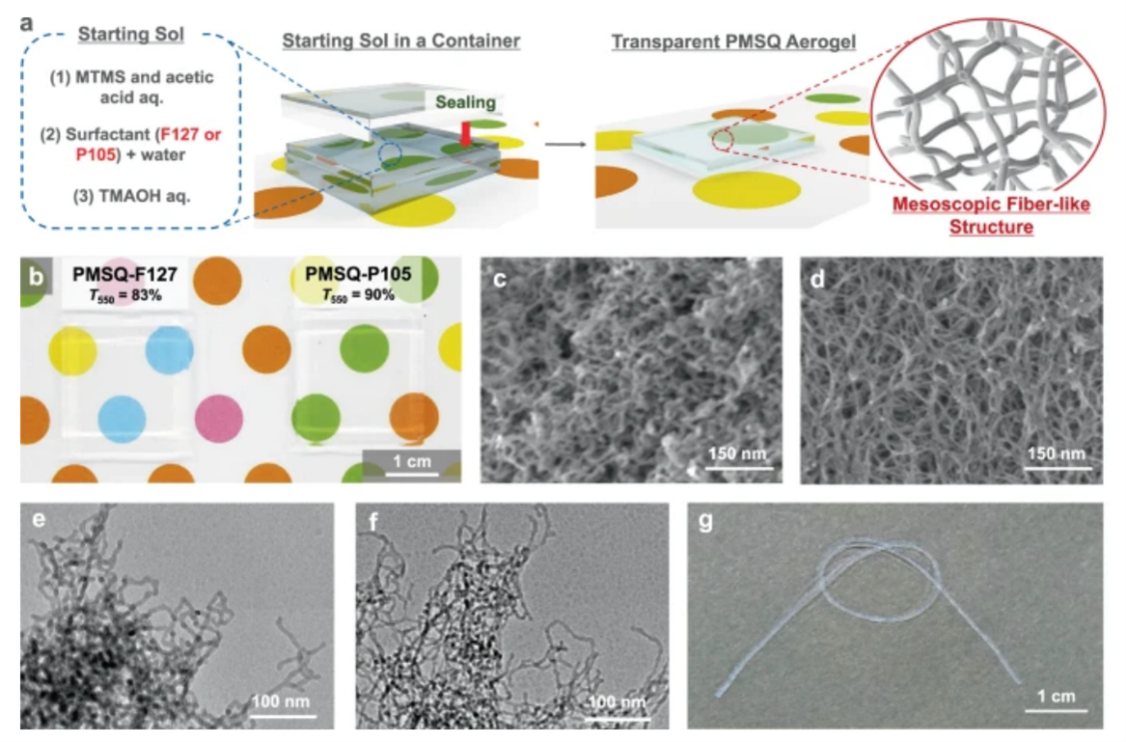

Mehrdad Ramezani, et al. High-density transparent graphene arrays for predicting cellular calcium activity at depth from surface potential recordings. Nature Nanotechnology 2024DOI: 10.1038/s41565-023-01576-zhttps://doi.org/10.1038/s41565-023-01576-z 4. Nature Commun.:表面活性劑誘導介觀纖維狀組裝的透明聚甲基倍半硅氧烷氣凝膠的異常柔性以氣凝膠為代表的高性能絕熱材料被認為是最有前途的節能材料之一。然而,相當低的機械強度一直是氣凝膠用于各種社會領域如房屋、建筑和工廠的障礙。京都大學Kazuyoshi Kanamori等報道了一種合成策略,以實現基于聚(甲基倍半硅氧烷)(PMSQ)網絡的具有異常高的彎曲柔性的高度透明的氣凝膠。1)作者通過四甲基氫氧化銨(TMAOH)的相分離抑制和非離子聚(環氧乙烷)-b-聚(環氧丙烷)-b-聚(環氧乙烷)(PEO-b-PPO-b-PEO)型表面活性劑的介觀纖維狀組裝相結合,在PMSQ凝膠中構建了不同尺寸的介觀纖維狀結構。PMSQ凝膠的優化介觀結構實現了高度透明和彈性的單片氣凝膠,與先前的工作相比,具有高得多的可彎曲性。2)這項工作將提供一種方法,以高度絕緣的材料與玻璃一樣的透明度和高機械靈活性。

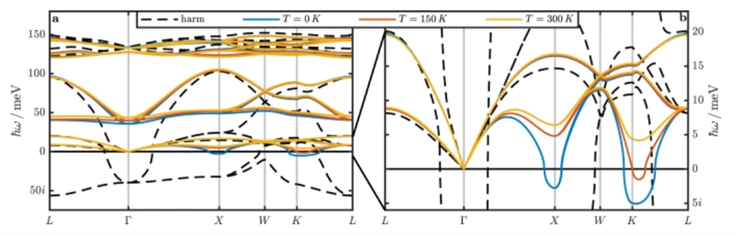

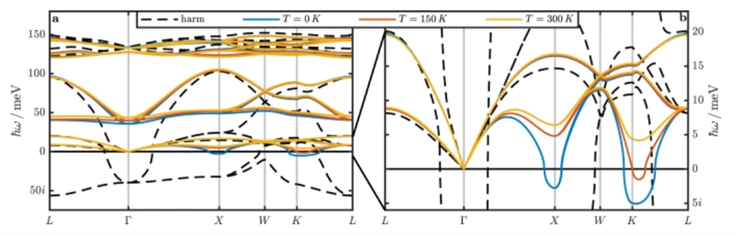

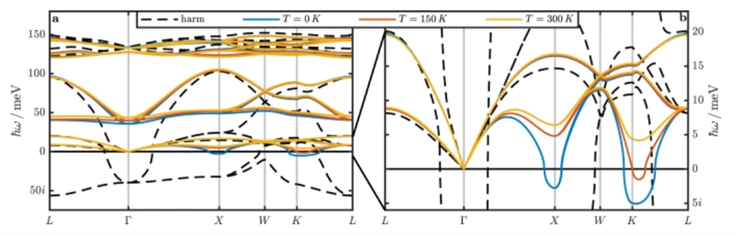

Ueoka, R., Hara, Y., Maeno, A. et al. Unusual flexibility of transparent poly(methylsilsesquioxane) aerogels by surfactant-induced mesoscopic fiber-like assembly. Nat Commun 15, 461 (2024).DOI: 10.1038/s41467-024-44713-5https://doi.org/10.1038/s41467-024-44713-55. Nature Commun.:溫度和量子非諧晶格對三氫化镥穩定性和超導電性的影響格拉茨技術大學Christoph Heil等解決了與LuH3的動力學穩定性和超導性質相關的相互矛盾的實驗和理論發現,這是最近提出的在近環境壓力下具有室溫超導性的母相。1)在作者的計算中包括溫度和量子非諧晶格效應,作者證明了理論上預測的環境壓力附近的相結構不穩定性在溫度高于200 K時受到抑制。作者提供了壓力高達6 GPa時的穩定性p–T相圖,其中穩定性所需的溫度降低到T > 80 K。作者還使用溫度和量子非諧修正的聲子色散,在Migdal-Eliashberg方法中確定了- LuH3的超導臨界溫度Tc。發現電子-聲子介導的超導電性的預期Tc在50-60k范圍內,即遠低于穩定晶格所需的溫度。當考慮基于嚴格移動費米能級的適度摻雜時,對于空穴和電子摻雜,Tc都降低。2)因此,作者的結果提供了證據,任何觀察到的純或摻雜LuH3的室溫超導性,如果得到證實,都不能用傳統的電子-聲子介導的配對機制來解釋。

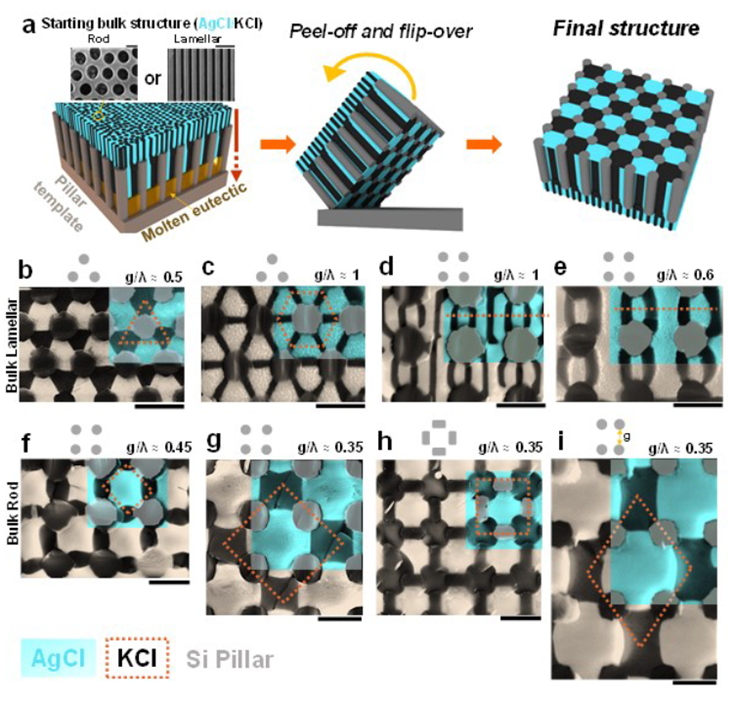

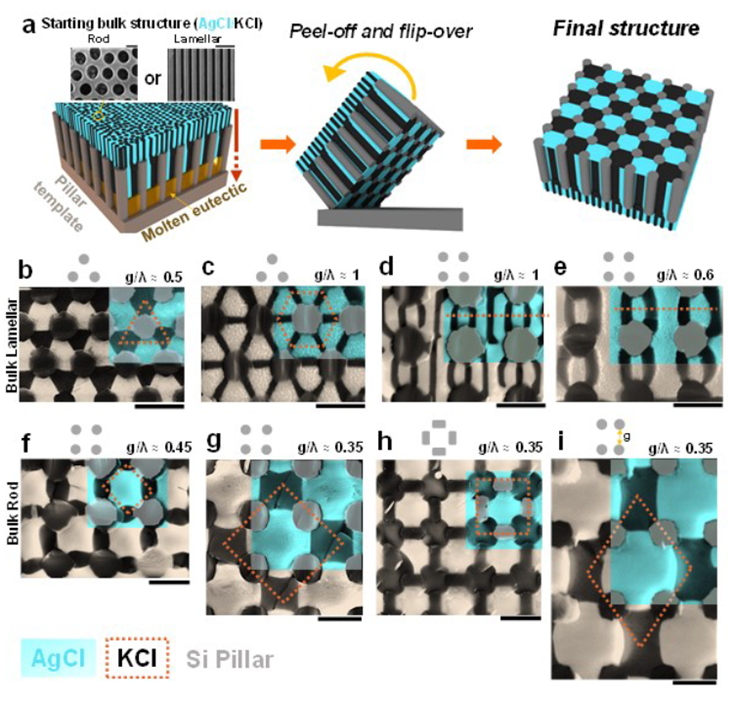

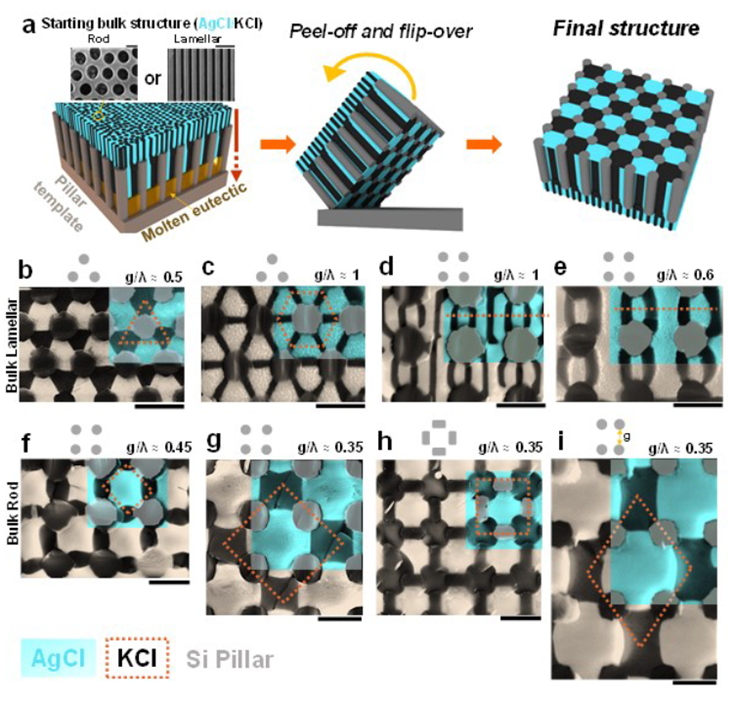

Lucrezi, R., Ferreira, P.P., Aichhorn, M. et al. Temperature and quantum anharmonic lattice effects on stability and superconductivity in lutetium trihydride. Nat Commun 15, 441 (2024).DOI: 10.1038/s41467-023-44326-4https://doi.org/10.1038/s41467-023-44326-46. AM:通過熱工程模板內的模板定向凝固形成高度有序的共晶介觀結構 由于模板施加的擴散約束和熱梯度,凝固共晶的模板導向自組裝導致獨特微結構的出現。伊利諾伊大學Paul V. Braun和密西根大學Katsuyo Thornton等證明了根據其傳導率選擇模板材料的重要性,以控制模板和凝固共晶之間的熱傳遞,從而控制凝固前沿附近的熱梯度。1)模擬闡明了共晶和模板的熱性質與所得微結構之間的關系。最重要的發現是具有低熱導率的模板通常有利于形成高度有序的微結構。當我們使用電化學多孔硅柱(熱導率< 0.3 Wm-1K-1)作為模板,氯化銀-KCl共晶在其中固化時,固化結構中99%的晶胞呈現相同的圖案。相比之下,當使用熱導率更高的晶體硅柱(100 Wm-1K-1)時,預期的圖案僅出現在50%的晶胞中。熱工程模板產生了具有可調光學性質和反射率的介觀結構,其與完美結構的模擬反射率幾乎相同,表明在大面積上形成了高度有序的圖案。2)作者的工作強調了在共晶的模板導向自組裝中控制熱流的重要性。

S. B. Kang, et al, Highly Ordered Eutectic Mesostructures via Template-Directed Solidification Within Thermally Engineered Templates. Adv. Mater. 2024, 2308720.DOI: 10.1002/adma.202308720https://doi.org/10.1002/adma.202308720如果要合理設計高效明亮的發射技術,理解“效率滾降”(即發射效率隨電流增加而下降)至關重要。新興的薄膜發光電化學電池(LEC)可以利用原位形成的p-n結摻雜結構,通過環境空氣印刷以低成本和高能效的方式制造。然而,這種原位摻雜轉變使得有意義的效率分析具有挑戰性。瑞典于默奧大學Ludvig Edman等提出了一種分離和量化主要LEC損耗因子的方法,特別是外耦合效率和激子猝滅。 1)具體而言,在普通單線態激子發射LEC中,發射p-n結的位置被測量為隨著電流增加而顯著移動,并且這種移動對外耦合效率的影響被量化。進一步證實,LEC特征的高電化學摻雜濃度使得單重極化子猝滅(SPQ)在低驅動電流密度下已經很顯著,而且SPQ隨著電流的增加而超線性增加,因為在p-n結區極化子密度增加。這導致對于相關的電流密度,SPQ主導單重態-單重態猝滅,并且顯著地有助于效率下降。2)這種解讀LEC效率下降的方法可以有助于在明亮亮度下高效的全印刷LEC器件的合理實現。

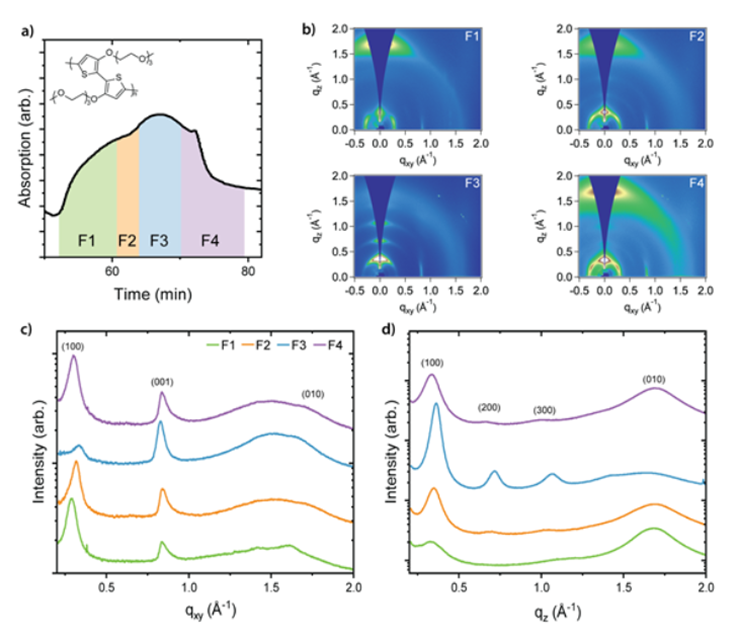

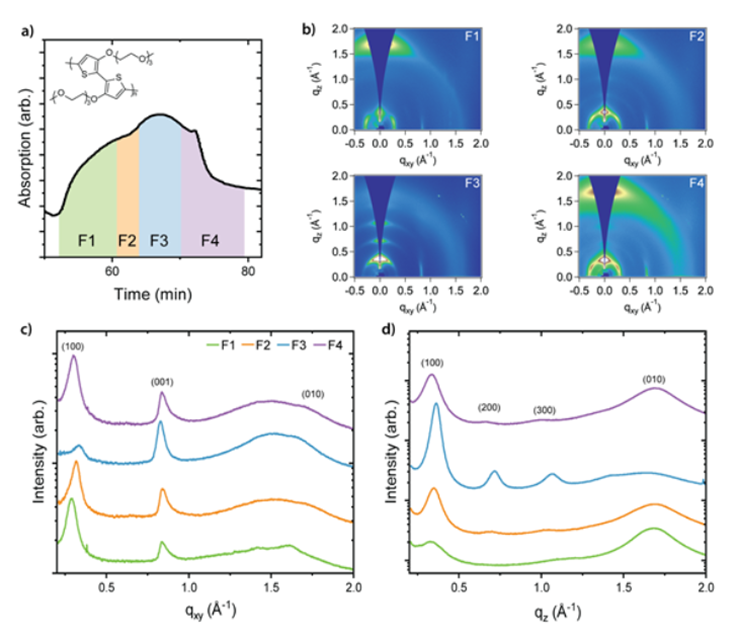

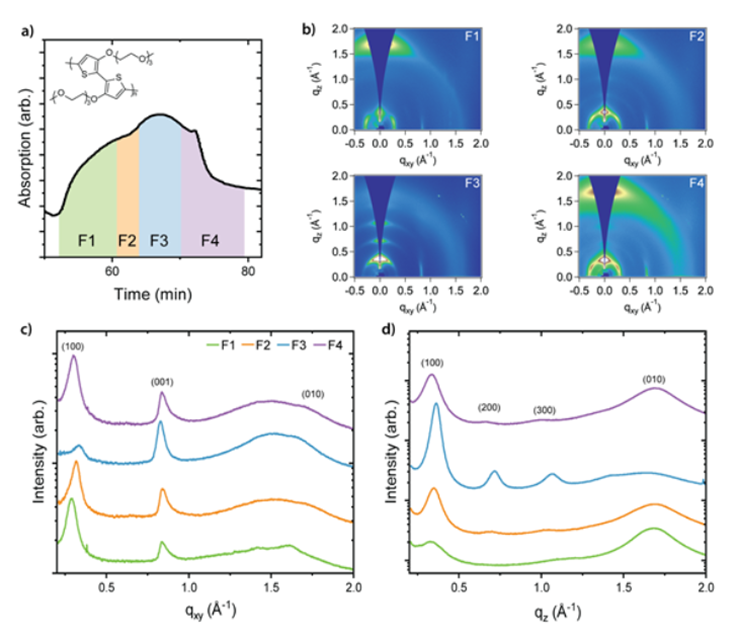

X. Zhang, et al, Efficiency Roll-Off in Light-Emitting Electrochemical Cells. Adv. Mater. 2024, 2310156.DOI: 10.1002/adma.202310156https://doi.org/10.1002/adma.2023101568. AM:有機混合離子電子導體中電荷載流子誘導的結構有序和無序 穩定性是有機混合離子電子導體(OMIECs)在廣泛領域中成功應用的基礎,包括生物傳感、神經形態計算和可穿戴電子設備。斯坦福大學Alberto Salleo等研究了不同分子量的p型OMIEC材料的穩定性。1)電化學晶體管測量顯示,只要電荷密度保持在可能發生強電荷-電荷相互作用的閾值以下,器件操作在至少300次充電/放電循環中非常穩定,與分子量無關。當電化學充電到更高的電荷密度時,我們觀察到器件滯后現象增加,電導率下降,這是由于長程微結構破壞引起的空穴遷移率下降。通過使用操作X射線散射技術,我們發現極化子誘導的結構變化的兩個機制:1)在低載流子密度下極化子誘導的結構有序化,和2)在高載流子密度下破壞電荷傳輸的不可逆結構無序化,其中電荷-電荷相互作用是顯著的。這些operando測量還揭示了在高載流子密度下的轉移曲線滯后伴隨著類似的結構滯后,為這種不穩定性提供了微觀結構基礎。2)這項工作提供了對OMIEC材料在器件運行過程中的結構動力學和材料不穩定性的機械理解。

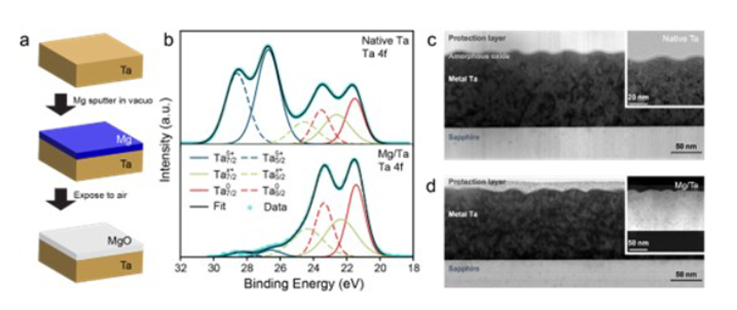

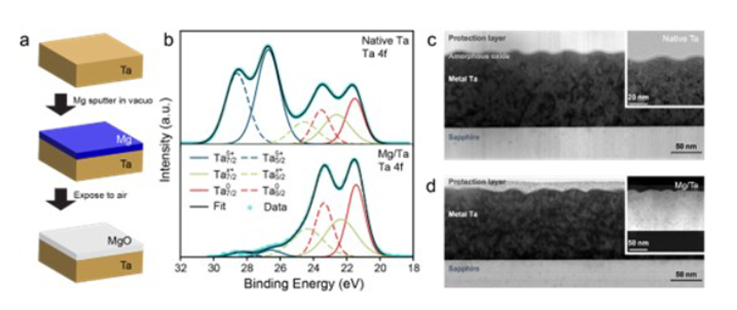

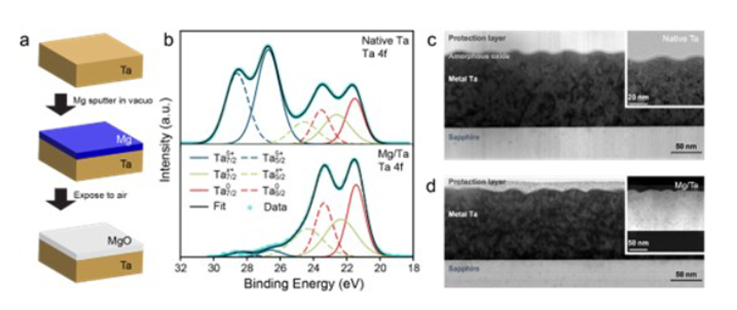

T. J. Quill, et al, Charge Carrier Induced Structural Ordering And Disordering in Organic Mixed Ionic Electronic Conductors. Adv. Mater. 2024, 2310157.DOI: 10.1002/adma.202310157https://doi.org/10.1002/adma.2023101579. AM:超薄鎂基涂層作為超導電路材料的有效氧屏障按比例增加基于transmon量子位的超導量子電路,必須大幅提高量子位的相干時間。近年來,鉭(Ta)已經成為transmon量子位的一個有前途的候選材料,在相干時間方面超過了傳統的同類材料。然而,非晶表面Ta氧化物層可能引入介電損耗,最終限制了相干時間。布魯克海文國家實驗室Mingzhao Liu、Yimei Zhu和西北太平洋國家實驗室Peter V. Sushko等提出了一種使用超薄鎂(Mg)覆蓋層抑制氧化鉭形成的新方法。 1)基于同步加速器的X射線光電子能譜(XPS)研究表明,氧化物被限制在Mg/Ta界面正下方的極薄區域。此外,作者證明了薄Ta膜的超導性質在Mg覆蓋后得到了改善,表現出向超導和磁有序狀態的更尖銳和更高的溫度轉變。此外,我們建立了原子尺度的機制理解的作用,在保護鉭氧化的基礎上計算模型。2)這項工作為表面氧化鉭的形成機制和功能提供了有價值的見解,并為降低超導量子材料的介電損耗提供了一種新的材料設計原則。最終,作者的發現為實現大規模、高性能的量子計算系統鋪平了道路。

C. Zhou, et al, Ultrathin Magnesium-Based Coating as An Efficient Oxygen Barrier for Superconducting Circuit Materials. Adv. Mater. 2024, 2310280.DOI: 10.1002/adma.202310280https://doi.org/10.1002/adma.20231028010. ACS Nano:三嗪基石墨碳氮化物薄膜作為鋰存儲的均勻中間相三嗪基石墨氮化碳是由交聯三嗪單元構成的半導體材料,其不同于廣泛報道的七嗪基氮化碳。其基于三嗪的結構導致其物理化學性質與后者顯著不同。然而,實驗合成這種材料仍然是一個巨大的挑戰。近日,馬克斯·普朗克膠體與界面研究所Zihan Song,Paolo Giusto提出了一種直接在平面銅箔作為基板上合成t-CN薄膜的策略,表示為t-CN@Cu。1)這涉及簡單的半封閉系統中蒸氣金屬界面處的蒸氣冷凝。這種熱氣相沉積在500°C的相對較低冷凝溫度下進行4小時,形成厘米級的均勻結晶t-CN薄膜。2)研究人員認為Cu基底在t-CN結構的生長和穩定中發揮著重要作用。事實上,2D共價網絡平行于Cu表面生長,AB沿c軸堆疊。此外,可以通過化學處理定量蝕刻掉Cu襯底,留下裸露的t-CN薄膜。此外,結構上由三嗪網絡組成的t-CN薄膜作為Cu電極上的中間相,提供均勻分布的親鋰位點,從而增強鋰離子傳輸并實現均勻的鋰沉積。3)與裸銅箔相比,即使在高放電倍率和高鋰存儲容量下,銅上的鋰化t-CN界面相也表現出高初始庫侖效率和改善的循環穩定性。因此,預計本文提出的方法對于開發能量存儲、光學和光催化領域的2D材料將引起高度關注,因為它為在大表面上合成均質t-CN薄膜提供了一種簡單的解決方案。

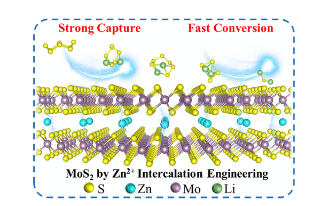

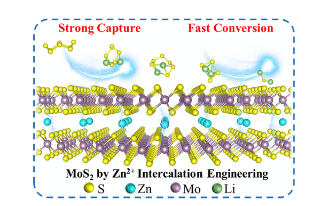

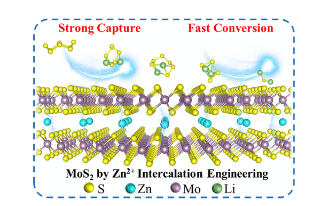

Zihan Song, et al, Triazine-Based Graphitic Carbon Nitride Thin Film as a Homogeneous Interphase for Lithium Storage, ACS Nano, 2024DOI: 10.1021/acsnano.3c08771https://doi.org/10.1021/acsnano.3c0877111. ACS Nano:通過 Zn2+ 嵌入工程提高鋰-硫電池 MoS2 中的電荷傳輸和催化性能過渡金屬二硫屬化物(TMD)由于其良好的催化性能,作為鋰硫電池的催化劑已被廣泛研究。然而,它們的電子傳導性差導致硫還原反應緩慢。在此,蘭州大學Jinyuan Zhou,Xiaojun Pan提出了一種簡單的Zn2+嵌入策略來促進MoS2從半導體2H相到金屬1T相的相變。此外,層間的Zn2+可以擴大MoS2的層間距,并作為電荷轉移橋,促進電子沿c軸的縱向傳輸。1)DFT計算進一步證明Zn-MoS2具有更好的電荷轉移能力和更強的吸附能力。同時,Zn-MoS2對于多硫化物的轉化和分解表現出優異的氧化還原電催化性能。2)正如預期的那樣,使用Zn0.12MoS2-碳納米纖維(CNF)作為正極的鋰-硫電池具有高比容量(0.1C下1325 mAh g?1)、優異的倍率性能(3 C下698 mAh g?1),出色的循環性能(700次循環后仍保持604 mAh g?1,每次循環衰減率為0.045%)。這項研究為提高鋰硫電池的電催化性能提供了寶貴的見解。

Mengjing Jin, et al, Boosting Charge Transport and Catalytic Performance in MoS2 by Zn2+ Intercalation Engineering for Lithium?Sulfur Batteries, ACS Nano, 2024DOI: 10.1021/acsnano.3c08395https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08395