人物介紹

弗朗西絲·阿諾德是一位才華橫溢的美國化學家和工程師,她是加州理工學院的化學工程、生物工程著名教授,也是2018年諾貝爾化學獎得主,以她在定向進化方面的開創性工作而聞名。她的科學信念和責任感激發了無數后輩科學家,并在她的職業生涯中留下了深刻的印記。Frances H. Arnold教授。圖片來源:Arnold教授課題組阿諾德教授一直將科學看作一項使命,她希望通過自己的研究為人類社會做出實質性的貢獻。她不僅關注自己領域內的科研進展,還對其他領域的優秀研究給予高度評價和支持。她鼓勵年輕的科學家們積極參與解決全球性挑戰,相信每個人都可以為這個世界做出有意義的貢獻。從左至右:Frances H. Arnold教授、George P. Smith教授和Gregory P. Winter爵士。圖片來源于網絡出生于賓夕法尼亞州匹茲堡市的阿諾德從小展現出強烈的獨立性和好奇心。她的職業生涯始于加州理工學院,她在那里進行了深入的研究,致力于改進酶的功能,通過借鑒自然選擇的原理,使其性能得到顯著提升。她的成果不僅在學術界引起轟動,還為生產生物燃料、藥物等提供了新的可能性。正如阿諾德(Frances Arnold)在加州理工學院的一份新聞稿中說:"我們決定讓自然去做只有化學家才能做到的事情,而且做得更好。"為此,弗朗西絲·阿諾德團隊和陶氏有機硅公司的Dimitris E. Katsoulis合作,研發了一種細胞色素P450酶,該研究證明了生物學可以比傳統化學家更環保的方式形成這些鍵。使用了定向進化來創建這種新的硅碳鍵斷裂酶。這一研究成果發表在《科學》雜志的1月26日的期刊上。接下來我們一起來了解一下這項解決世界難題的文章。

研究背景

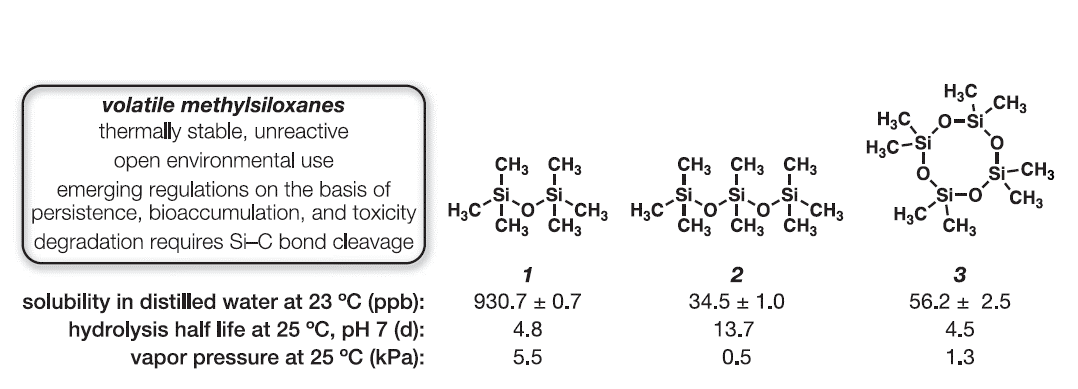

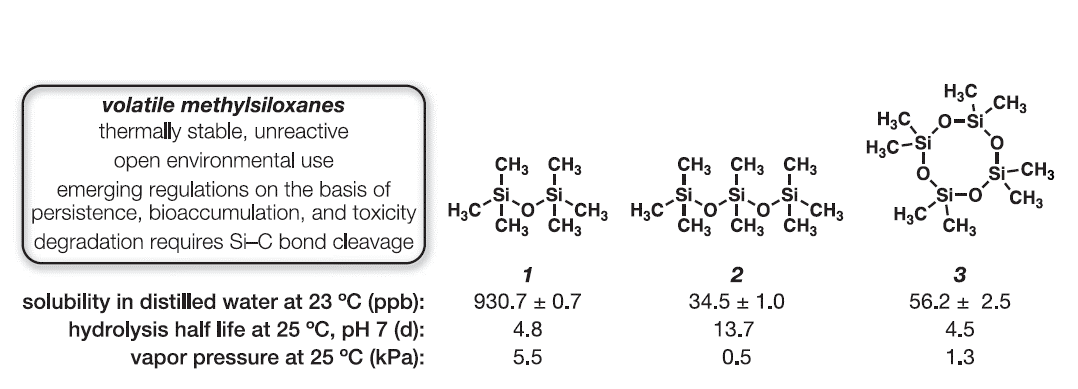

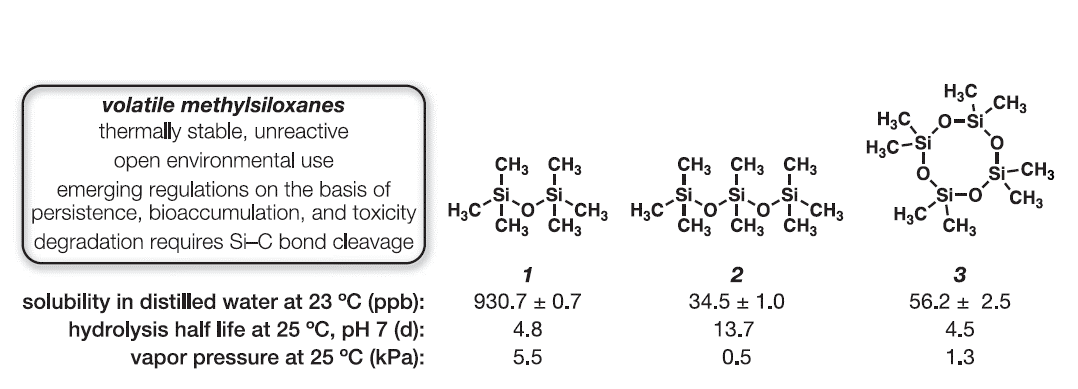

隨著現代化工技術的不斷發展,人類生產出大量的揮發性硅氧烷(VMS),這些化合物在消費品行業中具有廣泛的應用,從洗滌劑和消泡劑到洗發水、護發素等。然而,盡管這些化合物的功能性和實用性得到了充分肯定,但其對環境的潛在影響引發了人們的擔憂。VMS被認為是不可生物降解的化學物質,其在環境中的長期存在和生物累積可能帶來潛在的生態風險。在這種背景下,科學家們開始關注硅氧烷Si-C鍵的降解問題。由于其高熱穩定性和缺乏功能性基團,傳統的化學手段在處理VMS的Si-C鍵裂解上受到了限制,僅有少數幾種方法可以實現,包括TiO2光催化、熱解和大氣中的羥基自由基氧化。在高等生物體內的研究表明,VMS經過代謝會產生多種產物,包括Si-C鍵斷裂的代謝產物,這被認為是在C-H羥基化事件之后發生的。盡管如此,迄今為止尚未發現任何一種酶能夠羥基化硅氧烷的C-H鍵,也沒有發現能夠促進Si-C鍵斷裂的酶。 鑒于此, Frances H. Arnold提出科學假說。假設細菌色素P450可能具有將硅氧烷的C-H鍵氧化的能力,從而為Si-C鍵的斷裂提供可能。通過對一系列細菌色素P450BM3變體進行評估,他們發現了一種具有促進硅氧烷Si-C鍵斷裂活性的變體,命名為LSilOx1(線性硅氧烷氧化酶,第1代)。隨后,通過定向進化,團隊進一步提高了這種酶的Si-C鍵斷裂活性,并拓展了其對不同硅氧烷底物的適用范圍,包括線性硅氧烷和環狀硅氧烷(見圖2)。最終,團隊發現了一種具有Si-C鍵斷裂活性的酶,其具有潛力在溫和條件下裂解硅氧烷的Si-C鍵,這是以往的化學催化劑無法實現的活性,并且也是酶在非自然底物上首次展現出的活性。相關論文近日以題為“Directed evolution of enzymatic silicon-carbon bond cleavage in siloxanes”發表在Science上,引起了不小的關注。

研究內容

為解決這一問題,研究人員首次合成了一種能夠在生物體內形成硅碳鍵的方法。通過將硅和碳元素引入生物體內,科學家們成功地誘導了生物體合成硅碳鍵,實現了硅碳鍵在自然界的合成。為了驗證這一合成的有效性,研究人員使用了一系列表征手段和測試方法,包括高分辨質譜分析、核磁共振技術等。通過這些實驗結果,科學家們證實了硅碳鍵的形成,為探索新型材料和化學合成提供了全新的思路和方法。如圖1所示,研究人員展示了在生物體內合成硅碳鍵的過程。首先,硅和碳元素被引入生物體內,隨后經過一系列化學反應,生物體內的特定分子結構發生改變,形成了硅碳鍵。通過實驗驗證,研究人員成功地觀察到了生物體內硅碳鍵的形成過程,并使用高分辨質譜分析、核磁共振技術等表征手段對其進行了驗證和確認。這一發現為生物合成領域帶來了新的可能性和機遇,為探索新型材料和化學合成提供了新的思路和方法。

圖1. 選定揮發性硅氧烷的理化性質和結構。ppb,十億分之一;d,天。圖2展示了研究人員在生物體內合成硅碳鍵的具體步驟和過程。分別展示了在實驗中使用的不同硅氧烷衍生物,包括六甲基二硅氧烷(1)、八甲基三硅氧烷(2)和八甲基四硅氧烷(3)。通過在大腸桿菌溶液中進行的定向進化實驗,研究人員獲得了一系列新的酶變體,這些變體在催化硅碳鍵的裂解過程中展現出了不同的活性和特性。圖中詳細描述了在不同硅氧烷衍生物上進行的定向進化實驗,以及隨著進化過程中發生的酶變體的逐漸積累的氨基酸替換情況,為生物體內硅碳鍵裂解的機理和新型酶催化反應提供了重要的實驗依據和理論基礎。

圖2. 在大腸桿菌裂解液中使用六甲基二硅氧烷(1)、八甲基三硅氧烷(2)和八甲基環四硅氧烷(3)進行定向進化。圖3展示了對酶催化硅碳鍵斷裂機制進行的調查。首先,在圖3A中,顯示了Si-C鍵斷裂活性與NADPH濃度之間的關系,結果表明Si-C鍵斷裂活性依賴于NADPH的濃度。在圖3B中,LSilOx4DFAD變體中FAD結構域的截斷導致從羥甘醇4的Si-C鍵裂解活性下降了2.6倍,這進一步驗證了催化氧化對Si-C鍵斷裂的重要性。圖3C通過使用ABTS甲醇試驗和purpald甲醛試驗進行了反應分析,結果顯示甲醛作為酶反應的副產物生成。通過對照反應使用甲醇或甲醛作為底物,而不是硅氧烷1或羥甘醇4,證實了Si-C鍵裂解活性的產物為甲醛。最后,在圖3D中,展示了以硅氧烷1或羥甘醇4作為底物的酶反應時間過程。這些結果共同揭示了硅碳鍵斷裂的酶催化機制,為理解生物體內硅碳鍵降解的機理提供了重要的實驗支持和指導。

圖3. 酶催化Si-C鍵裂解的機制研究。

圖4展示了硅氧烷甲基團在生物體內經歷串聯雙酶氧化過程,最終導致硅碳鍵的裂解。該圖描述了在與羥甘醇4進行酶反應的過程中,通過氣相色譜-質譜(GC-MS)分析檢測到的微量峰,例如在5分鐘反應中觀察到的情況(圖A)。隨后,通過Swern氧化羥甘醇4,利用核磁共振(NMR)技術對甲醛硅氧烷10進行原位合成的1H NMR表征(圖B)。在圖C中,展示了通過用羥甘醇4作為底物進行5分鐘反應后所獲得的高分辨質譜數據,揭示了酶催化Si-C鍵裂解的可能機制。這一機制涉及了酶C-H羥基化和羥甘醇氧化,最終形成甲醛硅氧烷10。這些結果為生物體內硅碳鍵裂解的反應機理提供了重要線索,并為進一步的研究提供了基礎和指導。

圖4. 硅氧烷甲基團的串聯雙酶氧化導致硅碳鍵裂解。

展望

本文主要核心在于通過定向進化工程,成功實現了生物催化的硅碳鍵裂解活性,為揮發性甲基硅氧烷(VMS)的生物降解提供了新的途徑。VMS是大規模生產的人工化學物質,廣泛用于洗滌劑、防泡劑、護膚品等消費品中。然而,由于其不易降解的特性,引發了對其在環境中的潛在積累、長距離傳播和生物富集的擔憂。 通過對細菌細胞色素P450BM3的定向進化,研究人員成功改良了其對線性和環狀VMS硅碳鍵的裂解能力。通過催化硅氧烷甲基基團的串聯氧化反應,最終實現了硅碳鍵的裂解。這一發現為VMS的生物降解提供了新的前景,打破了以往對于這類化合物生物不可降解的觀念。通過定向進化,研究人員創造性地改造了天然酶的催化性能,為處理這類具有高熱穩定性和缺乏功能基團處理手柄的化合物提供了生物降解的可能性。Nicholas S. Sarai et al. ,Directed evolution of enzymatic silicon-carbon bond cleavage in siloxanes.Science383,438-443(2024).DOI:10.1126/science.adi5554.