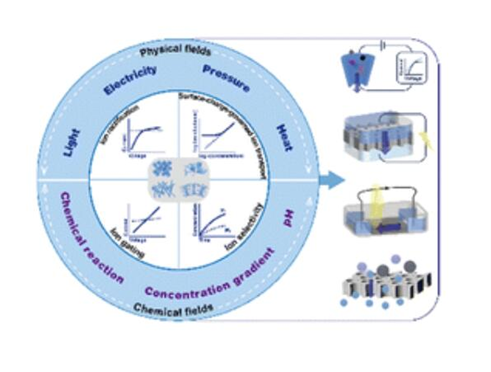

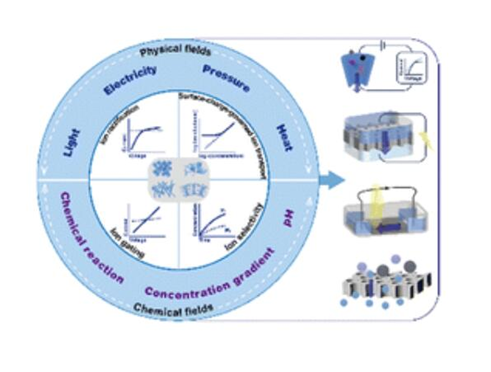

1. Chem. Soc. Rev.: 外場作用下納米流體中的離子輸運具有定制離子傳輸動力學的納米流體通道通常被用作離子傳輸的通道,以實現高性能的離子調節行為。納米流體的合理構建和外場的引入對離子傳輸特性的發展具有重要意義���。近日,中國科學院理化技術研究所Kong Xiangyu、Wen Liping綜述研究了外場作用下納米流體中的離子輸運。1) 作者圍繞納米流體學的最新進展�,首先簡要介紹了各種尺寸的納米材料及其衍生的均勻/非均勻納米流體���。然后作者討論了離子在納米流體中傳輸的基本原理和性質��。2) 作者重點介紹了由外部物理場(電場、光、熱、壓力等)和化學場(pH、濃度梯度���、化學反應等)調節的納米流體中離子傳輸的最新進展,并揭示了每種類型的優勢和離子調節機制。此外�,作者總結了這些納米流體通道在傳感���、離子器件��、能量轉換等領域的代表性應用。最后�����,作者簡要說明了該研究領域需要解決的主要挑戰以及納米流體學發展和實際應用的未來前景��。 Pei Liu, et al. Ion transport in nanofluidics under external fields. Chem. Soc. Rev. 2024https://doi.org/10.1039/D3CS00367A

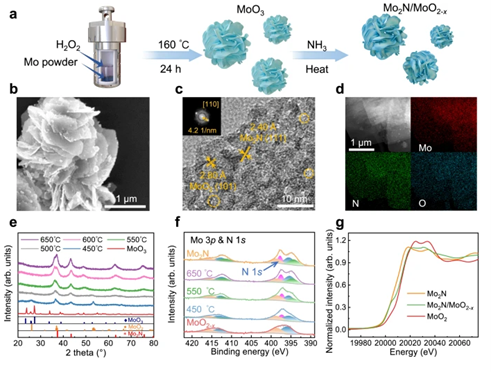

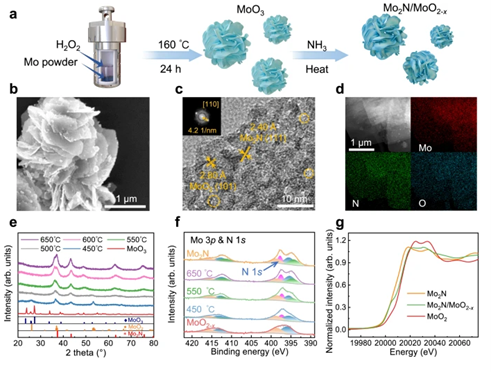

2. Nature Commun.:流動相光熱催化還原CO2

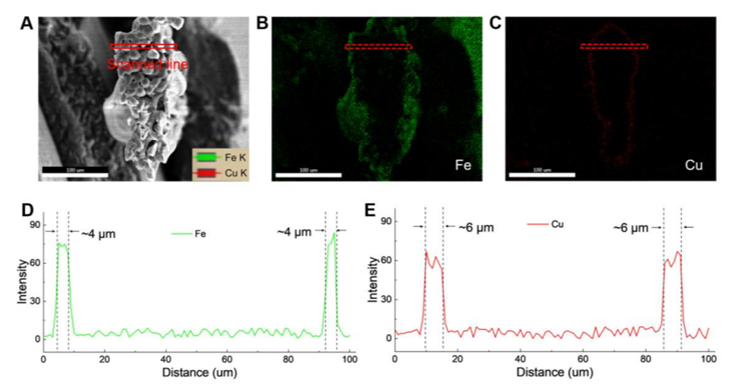

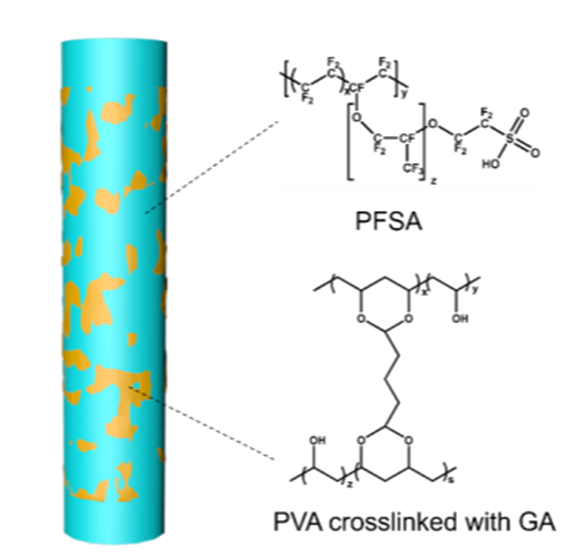

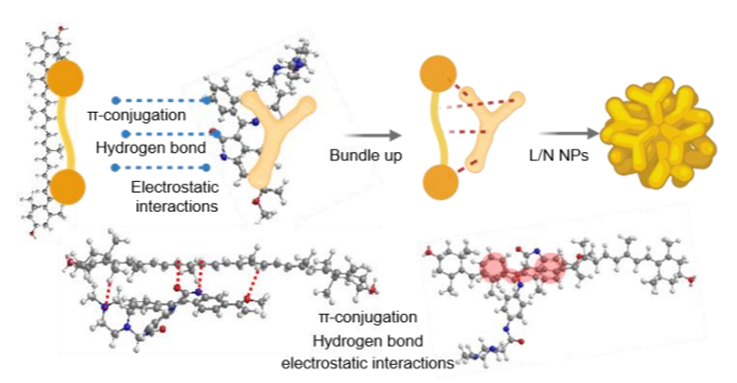

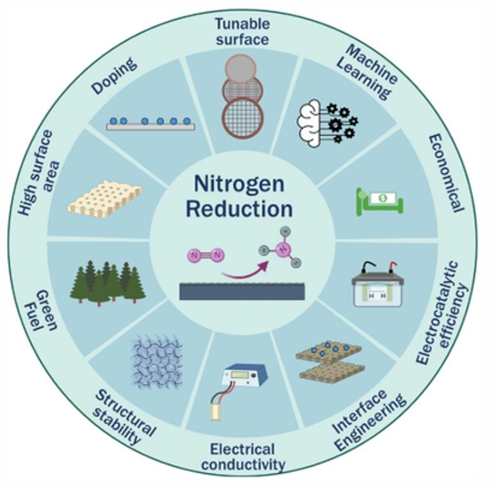

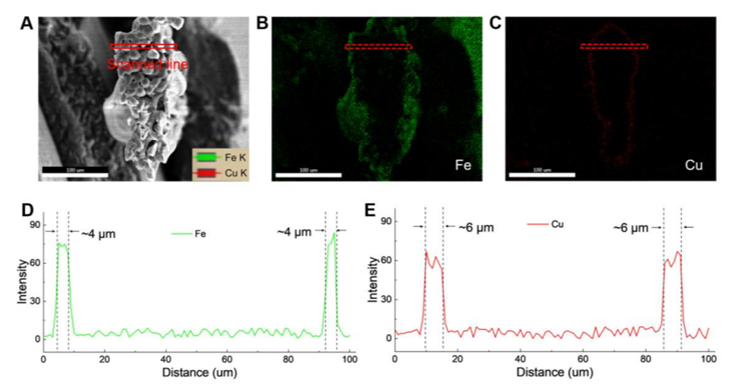

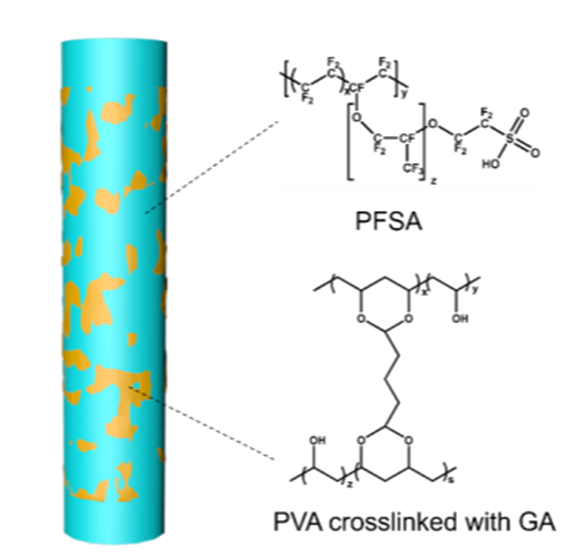

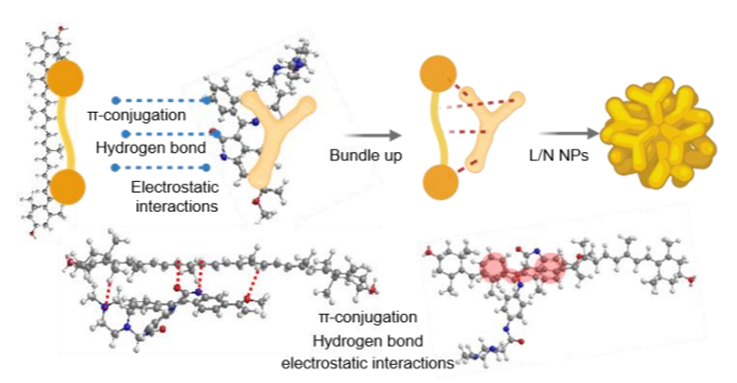

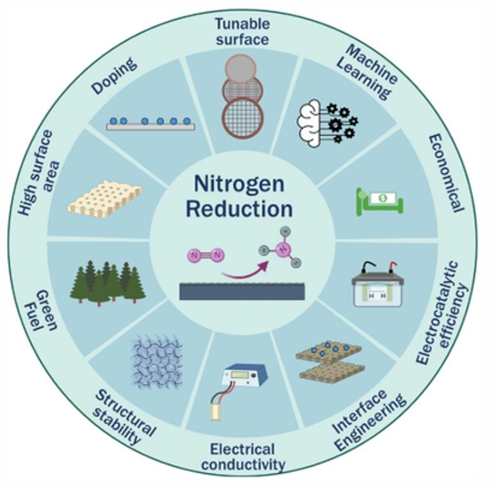

通過催化活性位點與光吸收結構的設計為發展高性能CO2氫化光熱催化劑提供機會。有鑒于此���,中國科學技術大學熊宇杰、Dong Liu等表面plasmon效應與兩種不同催化活性位點結合構筑了非金屬plasmonic催化劑Mo2N/MoO2-x用于光熱催化CO2加氫���。1)通過調節兩種催化活性位點,因此能夠分別在N原子和O空穴位點分別進行H2和CO2的吸附和活化��。不含貴金屬的催化劑表現優異的能力將光能量轉化為熱�。2)Mo2N/MoO2-x納米片在逆水汽重整催化反應中表現優異的光熱催化活性。在3 W cm-2連續的全光譜照射168 h后�����,Mo2N/MoO2-x納米片的CO產率達到355 mmol gcat-1 h-1���,產物的選擇性超過99 %�����。這項工作說明精確設計非貴金屬催化劑對于plasmonic催化劑的重要意義���。Wan, X., Li, Y., Chen, Y. et al. A nonmetallic plasmonic catalyst for photothermal CO2 flow conversion with high activity, selectivity and durability. Nat Commun 15, 1273 (2024)DOI: 10.1038/s41467-024-45516-4https://www.nature.com/articles/s41467-024-45516-43. Nature Commun.:激光粉末床熔融法制備高強高導銅增材制造(AM)也稱為3D打印,可以快速制造幾何形狀復雜的銅(Cu)部件�,用于導電和熱管理應用�����。然而�����,通過3D打印生產的純銅或銅合金在室溫和高溫下往往強度低或電導率低。昆士蘭大學Ming-Xing Zhang、蒙納士大學Christopher Hutchinson和悉尼大學Ranming Niu等展示了一種通過激光粉末床融合(L-PBF)將小部分六硼化鑭(LaB6)納米顆粒均勻分散在純銅中來3D打印高強度�����、高電導率銅的設計策略����。1)作者表明���,在純銅中添加微量的六硼化鑭可改善L-PBF加工性能�����、提高強度和熱穩定性�����,同時保持高電導率。2)所提出的策略可以將3D打印銅部件的適用性擴展到要求高強度�����、高導電性和熱穩定性的更苛刻條件����。Liu, Y., Zhang, J., Niu, R. et al. Manufacturing of high strength and high conductivity copper with laser powder bed fusion. Nat Commun 15, 1283 (2024).DOI: 10.1038/s41467-024-45732-yhttps://doi.org/10.1038/s41467-024-45732-y

4. JACS:Au/CuO重構生成配位不飽和Cu電催化還原CO選擇性制備丙醇

正丙醇是一種重要的燃料和化學原料,通過Cu電催化劑電催化還原CO2/CO能夠制備正丙醇�����。但是如何精確調控Cu催化劑的局域結構非常困難�����。有鑒于此����,國家納米科學中心唐智勇��、施興華、電子科技大學崔春華等報在CuO納米片上修飾Au納米粒子,在CO電催化還原反應過程中Au納米粒子附近的CuO能夠還原為配位不飽和狀態的Cu位點�,形成的不飽和Cu位點在電催化還原CO的反應中表現優異的正丙醇選擇性�����。1)我們通過原位表征技術研究發現Au納米粒子能夠促進消除CuO中的氧元素,并且生成配位不飽和Cu催化位點。通過第一性原理分子動力學模擬���,清楚的說明Au納米粒子附近的Cu原子容易發生重排生成結構畸變的狀態而不是生成密堆積Cu(111)。2)Au誘導生成的配位不飽和Cu位點有助于與CO分子之間的結合,在流動相電催化還原CO的反應中實現48 %的正丙醇選擇性��。這項工作有助于理解調節氧化物催化劑結構重構���。 Chang Long, et al, Steering the Reconstruction of Oxide-Derived Cu by Secondary Metal for Electrosynthesis of n-Propanol from CO, J. Am. Chem. Soc. 2024DOI: 10.1021/jacs.3c11359https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c11359

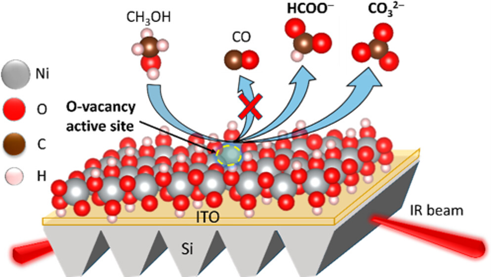

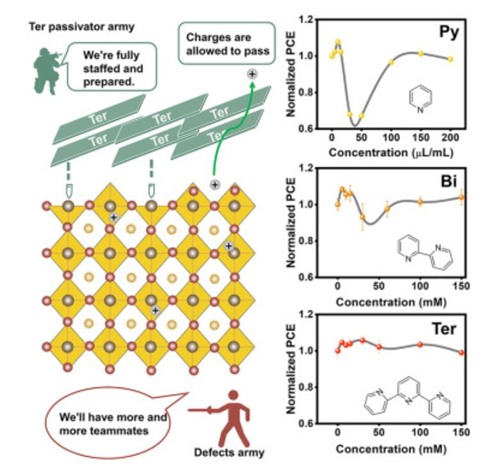

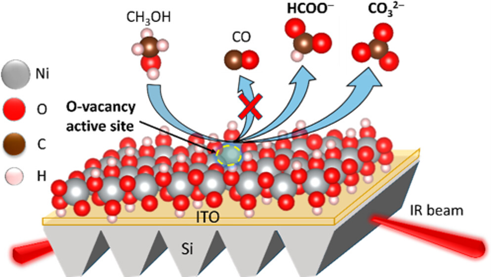

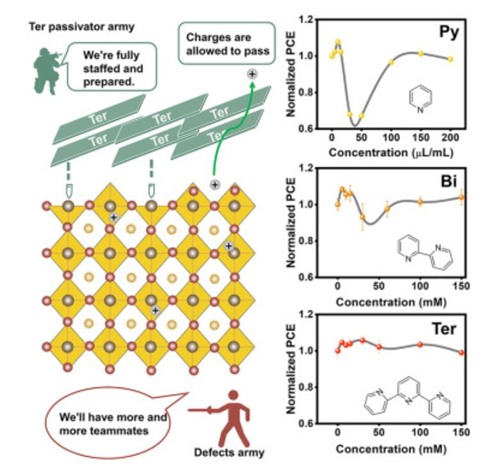

5. JACS:氧缺陷調節NiOOH催化甲醇氧化反應路徑

深入理解Ni催化劑的甲醇氧化機理對于電催化劑的設計和發展非常重要����,但是目前人們對于Ni催化劑的甲醇氧化反應機理的認識存在爭議。有鑒于此�,薩斯喀徹溫大學Ian J. Burgess�����、奧克拉荷馬大學Bin Wang等將原位紅外SEIRAS表征和DFT理論計算進行結合,鑒定了甲醇氧化反應的催化活性位點�,并且明確了堿性電解液的甲醇氧化反應機理�����。1)通過原位SEIRAS表征的結果發現甲酸鹽和碳酸鹽/碳酸氫鹽物種是甲醇氧化反應開始后形成的,而且甲酸鹽和碳酸鹽/碳酸氫鹽物種的分布與電勢有關。光譜表征的結果與DFT理論計算結果都很好的說明氧空穴機理。而且甲醇氧化反應主要通過甲酸鹽路徑,同時當過電勢增加后甲酸鹽能夠氧化生成碳酸鹽/碳酸氫鹽�;此外�,發現在較高的過電勢存在不需要通過甲酸鹽就能夠生成碳酸鹽/碳酸氫鹽產物的反應路徑。2)發現的以上兩個電催化甲醇氧化反應路徑比文獻報道的通過CHO和CO中間體的甲醇氧化反應路徑的熱力學更可行�。DFT計算結果與SEIRAS光譜表征的結果都發現沒有CHO或CO中間體物種生成����。這是因為氧空穴催化活性位點的特點能夠避免CH2O脫氫生成CHO����。這項工作說明缺陷位點在電催化甲醇氧化反應活性和選擇性的重要作用�����。Vi Thuy Thi Phan, et al, Oxygen Vacancies Alter Methanol Oxidation Pathways on NiOOH, J. Am. Chem. Soc. 2024DOI: 10.1021/jacs.3c13222https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c132226. Joule:通過鈍化劑增強鈣鈦礦太陽能電池的鈍化耐久性 缺陷鈍化是構建高效鈣鈦礦太陽能電池的重要策略�����。然而,鈍化在長期運行耐久性方面往往被忽視����。近日��,浙江大學Wang Rui、Xue Jingjing通過鈍化劑增強鈣鈦礦太陽能電池的鈍化耐久性。1) 在實際設備操作過程中,缺陷濃度會隨著時間的推移而增加�,導致低濃度鈍化劑不能持續鈍化越來越多的缺陷����。原則上���,更高濃度的鈍化劑可以鈍化更多的新缺陷�,但這種策略還沒有成功,因為高濃度的鈍化劑對器件性能有害。2) 作者報道了一種π-共軛鈍化劑�����,其鈍化效果與濃度無關����。這種獨特的特性可以在不降低器件性能的情況下進行高濃度鈍化�,這大大提高了鈍化耐久性。該研究將為設計濃度無關鈍化劑提供指導����,并直接提高其鈍化耐久性���。 Sisi Wang, et al. Enhanced passivation durability in perovskite solar cells via concentration-independent passivators. Joule 2024DOI: 10.1016/j.joule.2024.01.020https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.01.0207. AM:用于可切換雙重乳液分離的CO2和光熱響應雙重膜工程刺激響應膜在可切換的油/水乳液分離中顯示出良好的應用前景�����。然而,它們不適合處理雙重乳液��,如油包水型乳液和水包油型乳液����。為了有效分離這些復雜的乳狀液,需要對膜的潤濕性��、響應時間和孔徑結構進行精細控制����。江南大學Liangliang Dong等通過兩步制備了由初級光熱響應涂層和次級CO2響應涂層組成的雙涂層纖維。 1)這些纖維的自動編織產生了具有光熱和CO2響應特性和窄孔徑分布的膜����。這些膜表現出在超親水性(在CO2刺激下)和高疏水性(在近紅外刺激下)之間快速切換潤濕性��,實現了各種O/W/O和W/O/W乳液的按需分離,分離效率超過99.6%����。采用二維低場核磁共振和相關光譜技術闡明了可切換雙乳液分離的潛在機理�����。2)作者的方法可以有效地解決與使用刺激響應膜進行雙重乳液分離相關的挑戰�����,并促進這些膜的工業應用�。H. Liu, et al, Engineering Dual CO2- and Photothermal-responsive Membranes for switchable Double Emulsion Separation. Adv. Mater. 2024, 2311013.DOI: 10.1002/adma.202311013https://doi.org/10.1002/adma.202311013高性能質子交換膜是質子交換膜燃料電池(PEMFC)的關鍵。重慶大學Zidong Wei和Jianchuan Wang等首次制備了一種新型“自增強”質子交換膜�����,它由全氟磺酸(PFSA)樹脂及其納米纖維作為增強材料組成�����。1)采用這種策略�����,傳統纖維增強膜的界面相容性問題得到了充分解決,并且可以摻入高達80wt%的PFSA納米纖維�����。此外���,由于PFSA納米纖維內的鏈取向����,單根纖維表現出1.45S cm-1的超高電導率,導致迄今為止制備的“自增強”PEM的最先進質子電導率(1.1S cm-1)����,與整體PFSA膜(0.29S cm-1)相比提高了一個數量級。它超越了包括廣受歡迎的GORE-SELECT和Nafion HP膜在內的任何商用質子交換膜,是唯一電導率達到100S cm-1級別的質子交換膜��。2)此外�,膜的機械強度和溶脹率均同時得到顯著提高。基于高性能“自增強”質子交換膜�,H2-O2和H2-空氣燃料電池的峰值功率密度分別高達3.6 W cm-2和1.7 W cm-2���。這種策略可以應用于任何聚合物電解質膜����。 L. Zeng, et al, Self-Enhancement of Perfluorinated Sulfonic Acid Proton Exchange Membrane with Its Own Nanofibers. Adv. Mater. 2024, 2305711.DOI: 10.1002/adma.202305711https://doi.org/10.1002/adma.2023057119. AM:用于脈絡膜新生血管多靶點治療的新型共組裝緩釋天然藥物納米顆粒年齡相關性黃斑變性(AMD)疾病已成為世界范圍內的老年病���,而頻繁的玻璃體內注射抗VEGF是臨床上的主流治療方法���,這與威脅視力的并發癥有關��。蘇州大學Qian Chen等報道了一種血管生成抑制劑nintedanib和一種有效的抗氧化劑葉黃素可以通過多種非共價相互作用共同組裝成納米顆粒�����。1)有趣的是,共同組裝的葉黃素/nintedanib納米顆粒(L/N NPs)的穩定性顯著提高,并在小鼠體內實現了兩種藥物至少兩個月的長期持續釋放�����。有趣的是����,在具有更完整屏障系統的兔眼球中,L/N NPs仍然成功地在視網膜和脈絡膜中分布了一個月。在激光誘導的小鼠脈絡膜新生血管(CNV)模型中,微創結膜下給藥后的L/N NPs可以成功抑制血管生成、慢性炎癥和清除氧化應激,達到與標準玻璃體內注射抗VEGF相當甚至更好的治療效果��。2)因此��,結膜下注射具有長期持續藥物釋放行為的L/N NPs代表了治療AMD的一種有前途的創新策略���。這種微創給藥以及有效抑制血管生成、減少炎癥和對抗氧化應激的能力���,在改善患有這種衰弱性眼病的患者的療效和生活質量方面具有巨大潛力。J. Shen, et al, Emerging Co-Assembled and Sustained Released Natural Medicinal Nanoparticles for Multi-target Therapy of Choroidal Neovascularization. Adv. Mater. 2024, 2314095.DOI: 10.1002/adma.202314095https://doi.org/10.1002/adma.20231409510. AEM:用于電/光催化氮還原的單/多原子和二維納米材料的研究進展大氣中的氮(N2)轉化為氨(NH3)在維持地球生態方面發揮著至關重要的作用。近日�����,蔚山國立科學技術研究所Kwang S. Kim���、Miran Ha綜述研究了用于電/光催化氮還原的單/多原子和二維納米材料的研究進展。1) 作者深入探討了電/光催化固氮/還原、機制�����、催化劑和前景方面的最新進展���,其中從密度泛函計算/模擬到基于機器學習的催化劑篩選����,包括嵌入2D材料中的單/多原子催化劑。2) 作者探索了各種催化劑,并評估了它們的性能����,以及重點關注了新興的納米材料�����、異質結構和助催化劑技術。通過強調電/光催化固氮/還原在可持續氮管理中的作用及其對全球農業和環境可持續性的影響,作者對其未來方向和潛在應用進行了展望。 Aditya Narayan Singh, et al. Progress in Single/Multi Atoms and 2D-Nanomaterials for Electro/Photocatalytic Nitrogen Reduction: Experimental, Computational and Machine Leaning Developments. Adv. Energy Mater. 2024DOI: 10.1002/aenm.202304106https://doi.org/10.1002/aenm.202304106