特別說明:本文由米測技術中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。隨著凝聚態物理學的發展,人們對于自旋電子學的研究逐漸引起了科學家的注意。自旋電子學涉及了利用電子的自旋來進行信息處理和存儲的領域,其概念是在過去幾十年中不斷發展的。然而,其中一個主要的研究難題是如何實現自旋極化和自旋分裂,特別是在反鐵磁材料中的研究。反鐵磁材料具有特殊的磁性結構,其中相鄰的磁矩方向相反排列。在過去,人們主要集中于研究鐵磁材料中的自旋分裂效應,如澤曼效應和拉什巴-德雷塞效應。然而,隨著對反鐵磁材料的研究深入,人們開始意識到在這些材料中也存在著類似的自旋分裂現象。這引發了科學家們對這一現象的興趣,并使之成為了研究的焦點之一。鑒于此,南方科技大學劉暢教授、劉奇航教授和中國科學院上海微系統與信息技術研究所喬山研究員等在Nature頂刊發題為“Observation of plaid-like spin splitting in a noncoplanar antiferromagnet”的研究論文。他們提出了一種新型自旋分裂的可能性,即由長程磁序引起的自旋分裂。他們在一些特定的反鐵磁材料中預測到了這種自旋分裂的存在,甚至在沒有自旋軌道耦合的情況下也能夠發生。這一提議為利用光元素材料生成自旋電流以及調控隧道磁電阻效應等提供了新的可能性,從而極大地拓寬了反鐵磁自旋電子學的研究范圍。此外,研究者們利用了先進的光電發射光譜技術進行了理論分析。通過對非共面反鐵磁體MnTe2的研究,他們成功地證明了這種自旋分裂效應的存在。通過聯合實驗和理論研究,研究者們取得了關于這一現象的重要進展,為反鐵磁自旋電子學的進一步發展奠定了堅實的基礎。這一研究不僅有助于理解反鐵磁材料中的奇特現象,還為利用自旋電子學進行新型器件的設計和開發提供了新的思路和可能性。

研究內容

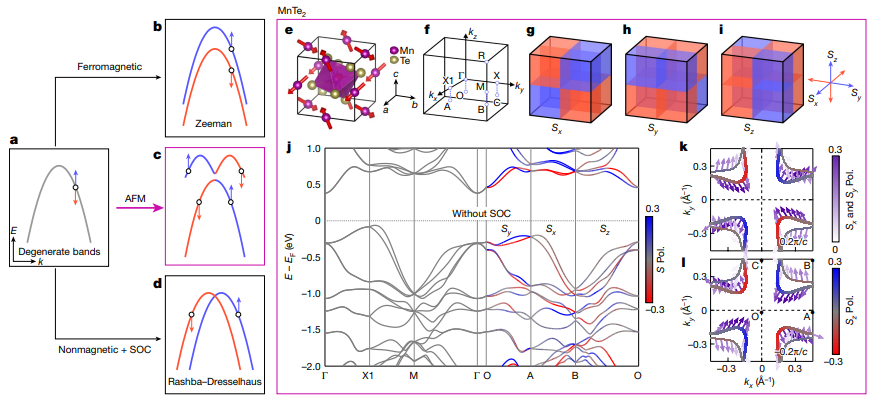

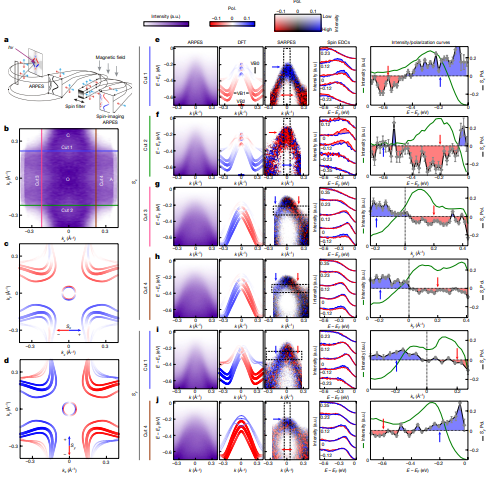

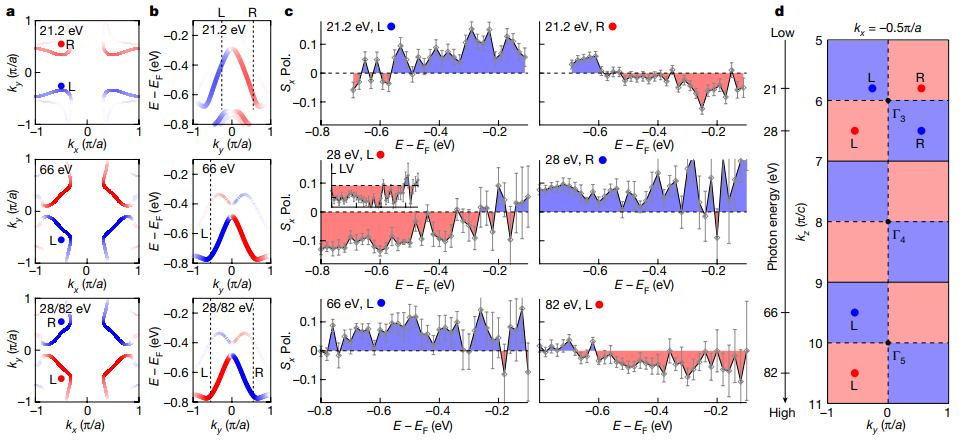

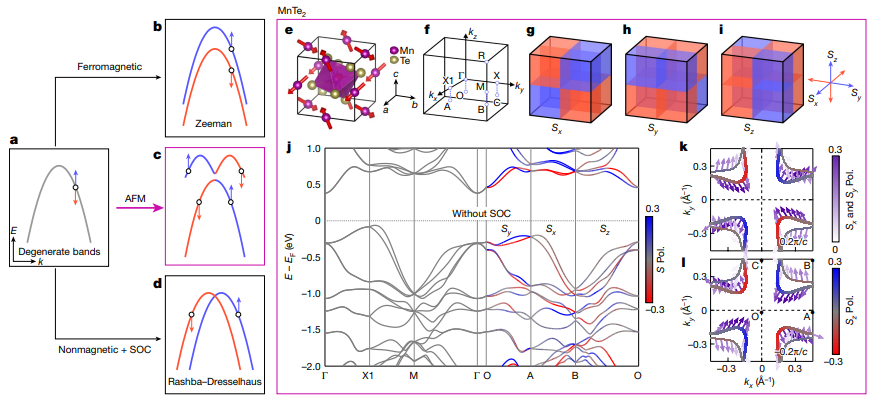

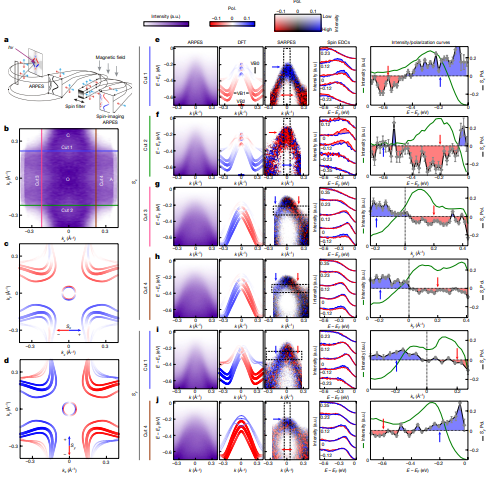

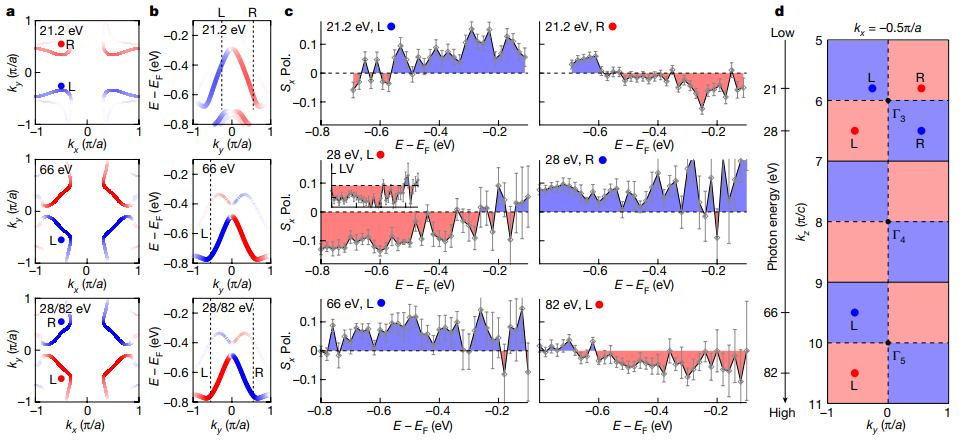

為了研究非共面反鐵磁體MnTe2中的自旋分裂效應,研究者進在圖1a-d展示了自旋簡并帶的不同原型以及由澤曼效應、反鐵磁序和結構不對稱的自旋軌道相互作用引起的自旋分裂。這些示意圖揭示了在反鐵磁材料中可能存在的不同自旋分裂機制。圖1e展示了MnTe2的晶體結構,其中Mn原子呈非共面磁配置。通過紅色箭頭指示的磁矩大致沿著體塊對角線方向排列,形成獨特的磁性結構。圖1f標記了MnTe2的第一布里淵區,其中O–A–B–C平面對應于實驗中采用的ARPES和SARPES測量的平面。圖1g-i展示了三維布里淵區中Sx、Sy和Sz自旋分量的符號示意圖,呈現了在高對稱平面上形成的格子狀反對稱自旋紋理。圖1j-l通過密度泛函理論(DFT)計算展示了MnTe2的自旋分辨能帶和常能量輪廓。結果顯示,O–A–B–C平面上存在大幅的自旋分裂,而kz = 0平面中不存在自旋分裂。這表明自旋分裂主要由反鐵磁序引起,而不是自旋軌道耦合(SOC)的影響。格子狀的自旋紋理也在DFT計算中得到驗證,其中Sx在ky = 0平面和kz = 0平面是反對稱的,而在kx = 0平面是對稱的。這項數據對于理解反鐵磁材料中的自旋行為,以及在該領域開發新型器件具有重要的意義(見圖1)。 圖1. 自旋分裂效應的不同原型和MnTe2的DFT計算結果。為了研究MnTe2中的自旋分裂效應,研究者進行了系統性的SARPES測量,數據如圖2所示,作者利用氦燈激發的光子能量為hν = 21.2 eV,對應于kz = -0.2π/c。如圖2b所示,測得的CEC呈十字形,與DFT計算的體塊能帶一致。DFT計算顯示體塊能帶具有高度自旋極化,Sx (Sy) 在O–A (O–C)線附近呈反對稱分布。我們的SARPES測量進一步證實了這種獨特的反鐵磁誘導的格子狀自旋極化。圖2e-j展示了自旋分辨的DFT計算和SARPES測量的帶色散,以及它們的自旋分辨的能量分布曲線和光譜強度、自旋極化曲線。數據一致性表明DFT提取的自旋極化與SARPES測量的一致。SARPES數據揭示了幾個有趣的觀察結果,首先,在Cuts 1和2中,Sx極化呈相反分布,這是由鏡面反射My引起的;其次,對于Cuts 3和4,VB1的Sx極化關于ky = 0呈反對稱分布;最后,對于Sy分量情況相反。這些觀察結果證實了在非共面反鐵磁體MnTe2的磁基態中存在著具有格子狀交替自旋紋理的動量依賴反對稱自旋分裂。 圖2. 在kz=-0.2π/C時,平面內自旋的格子狀織構。為了驗證自旋紋理來自于反鐵磁性質而非表面效應,作者進行了一系列的SARPES實驗來研究MnTe2中自旋在不同外平面動量(kz值)下的特征性變化。在圖3中作者以四個不同的入射光子能量進行了實驗,對應不同的kz值。根據DFT計算,自旋在高對稱面kz = 0和ky = 0處會發生符號反轉。實驗結果證實了這一點:在不同kz值下,SARPES數據顯示了Sx極化的符號在相反的外平面動量處發生反轉。這與理論預測一致,進一步確認了觀察到的自旋極化來自于反鐵磁性質。通過消除光學矩陣元素的影響,作者進一步驗證了觀察到的極化確實反映了能帶的固有自旋。這些結果加強了自旋紋理在不同外平面動量下的一致性,證明了自旋紋理的反對稱性,從而鞏固了觀察到的極化效應是由反鐵磁性質引起的結論。 為了驗證自旋分裂的磁性起源,作者進行了溫度演變下自旋極化的關鍵性實驗數據。溫度變化不太可能影響相對論性SOC的強度,而對于由AFM引起的自旋分裂,預計當系統在Néel溫度TN(87K)以上進入順磁態時,自旋極化將消失。圖4a、b顯示了沿Cut 1在30K和110K以及沿Cut 3在30K和150K時的自旋綜合帶展,結果顯示隨著溫度升高,帶結構發生了顯著變化,并且伴隨著自旋極化的急劇減小。在圖4c、d中展示了沿Cut 1和Cut 3的溫度依賴的Sx極化曲線。明顯地,在高溫下,與30K時不同,幾乎沒有Sx極化的跡象,這是一種自旋極化的減少。在150K時,沿Cut 5的一對帶似乎像30K時的Rashba–Dresselhaus對一樣在動量上分裂成單個帶,這表明在TN以上自旋分裂消失。這些數據還提供了自旋分裂能級的估計,約為274±40meV。總的來說,作者的實驗結果提供了關于MnTe2中自旋分裂由AFM引起的數據。通過研究溫度依賴性,他們發現隨著溫度升高,自旋極化減少,這進一步證明了自旋分裂是由磁性引起的。

圖4. 帶結構和Sx極化的溫度依賴性。

總結與展望

本研究通過系統性的自旋和能譜測量,在非共面反鐵磁體MnTe2中揭示了一種新型的動量相關自旋分裂現象。通過觀察實驗數據,作者發現這一自旋分裂現象是由非共面反鐵磁序造成的,與表面反演對稱性破缺有別于其他由表面SOC引起的分裂效應。此外,實驗數據表明,在材料溫度超過Néel溫度(TN)時,自旋分裂現象消失,進一步證明了其磁性起源。這一發現不僅拓展了對非常規反鐵磁體中自旋分裂的認識,也為理解其他量子材料中的新奇自旋效應提供了啟示。Zhu, YP., Chen, X., Liu, XR. et al. Observation of plaid-like spin splitting in a noncoplanar antiferromagnet. Nature 626, 523–528 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07023-w