特別說明:本文由米測技術中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

研究背景

隨著科學技術的不斷發展,人們對多元素材料的興趣日益增加,這些材料在催化、結構材料、光電器件、熱能收集和量子計算等領域具有廣泛的應用。多元素材料中,不同元素之間的化學、機械和電子相互作用形成了復雜的體系,這些體系可能表現為合金化或相分離的狀態,從而實現材料性能的增強。然而,當將這些多元素材料的尺寸縮小至納米尺度時,其性質常常發生顯著變化,因此深入了解納米尺度下的多元素材料行為變得至關重要。研究人員發現,在納米尺度下,多元素材料的混溶性與其體塊對應物存在差異。此外,傳統的體相圖在描述納米尺度行為時可能不再適用。因此,科學家們開始關注納米尺度下多元素材料的混溶行為,并提出了混溶性隨尺寸變化的可能性。然而,在先前的研究中,對于這一過程的全面且定量的實驗洞察力仍然相對缺乏。為了解決這一問題,美國加利福尼亞大學伯克利分校(University of California,Berkeley)陳鵬程(現為復旦大學)和楊培東等教授在Nature Nanotechnology上發文為“Complete miscibility of immiscible elements at the nanometre scale”。本研究聚焦于兩個不相溶元素,即金(Au)和銠(Rh),并研究它們在尺寸從4到1納米、組成從15% Au到85% Au的納米顆粒中的混溶性演變。科學家們通過定量電子顯微鏡分析和理論計算,以及實驗合成條件下可能存在的表面吸附物,來探究納米顆粒的熱力學相分離行為。通過這些手段,研究人員試圖解釋納米尺度下多元素材料混溶行為的規律,特別關注了顆粒尺寸、組成和表面鈍化對相分離的影響。研究結果顯示,在納米尺度下,Au和Rh之間的混溶間隙在小于2納米的顆粒中被消除,涵蓋了整個組成范圍。與體塊相圖的預期不同,顆粒的尺寸和表面吸附物對于混溶性的變化起到了關鍵作用。

研究內容

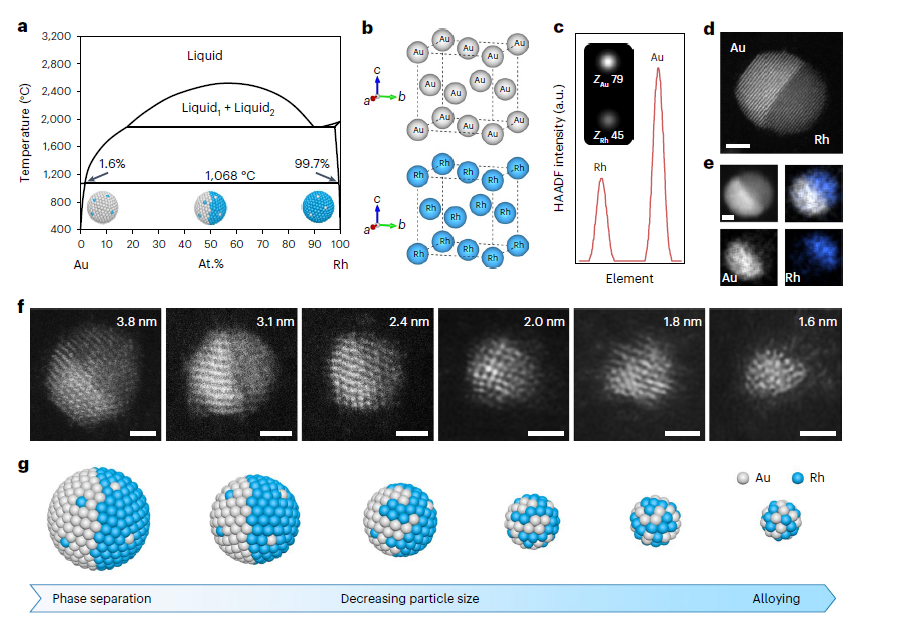

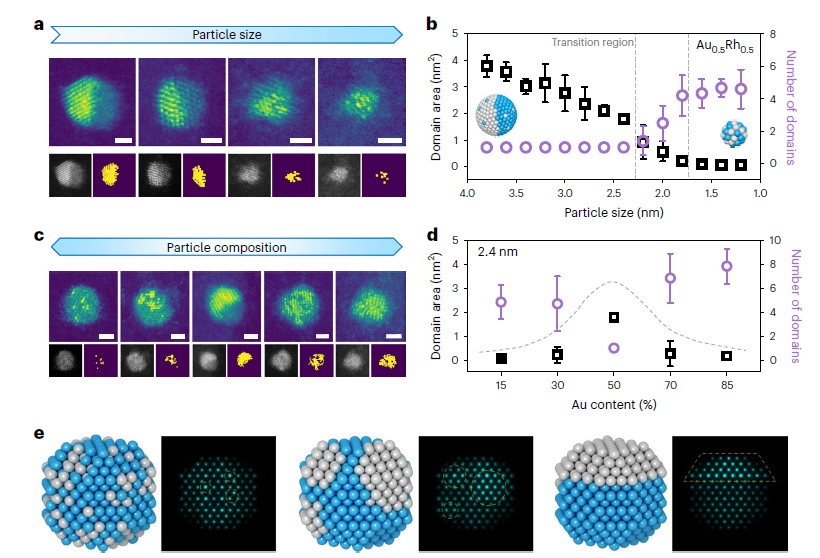

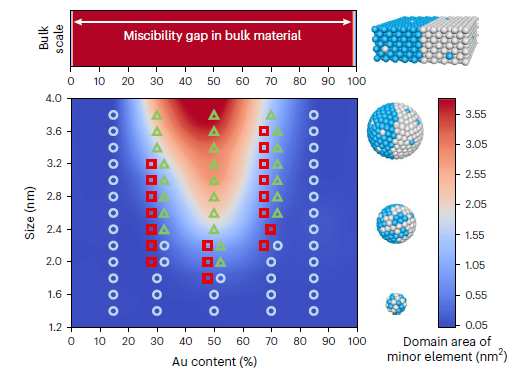

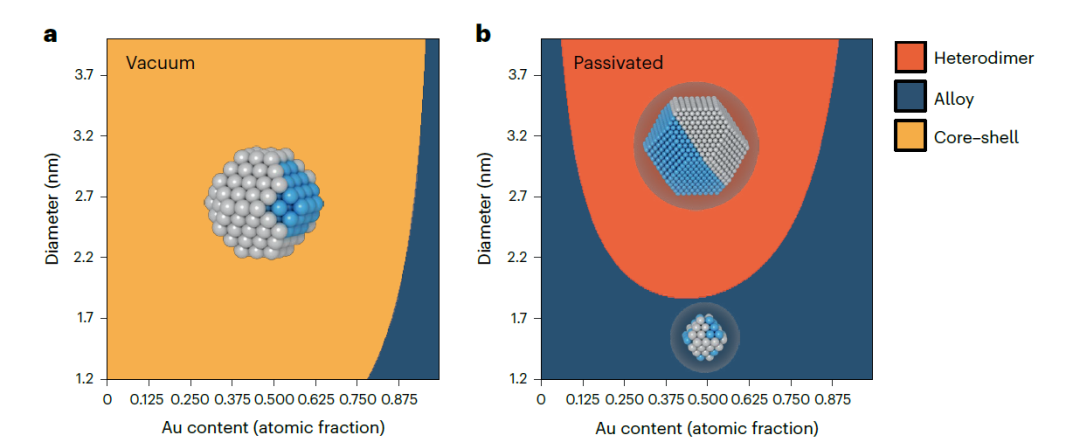

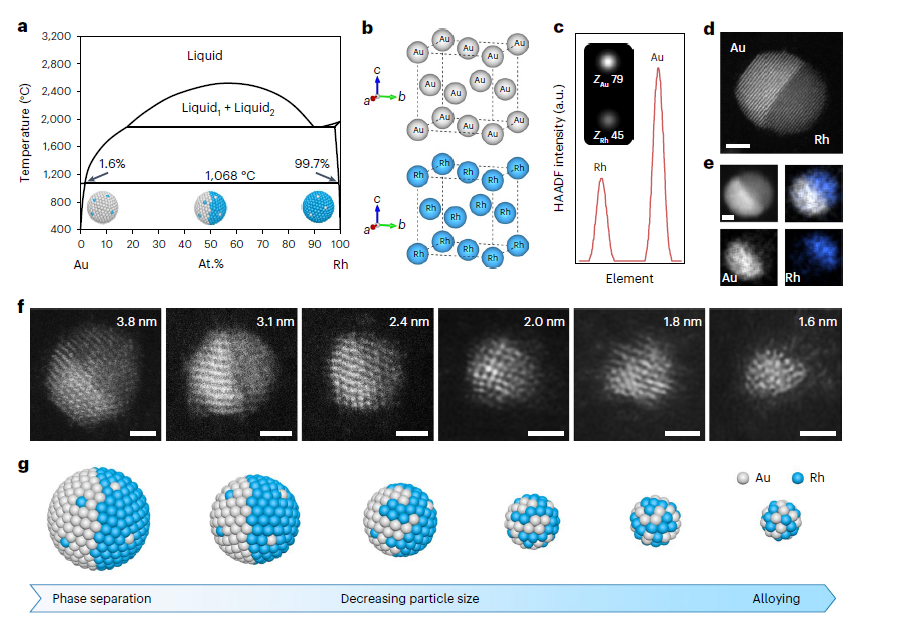

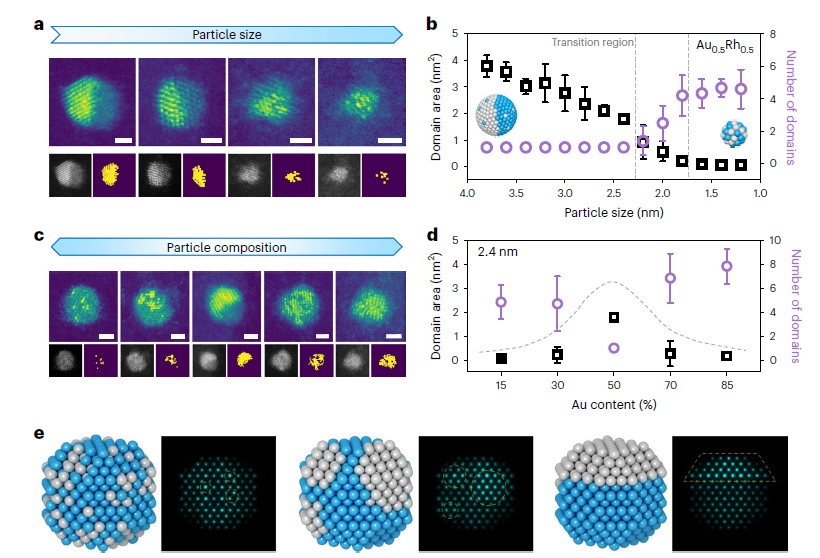

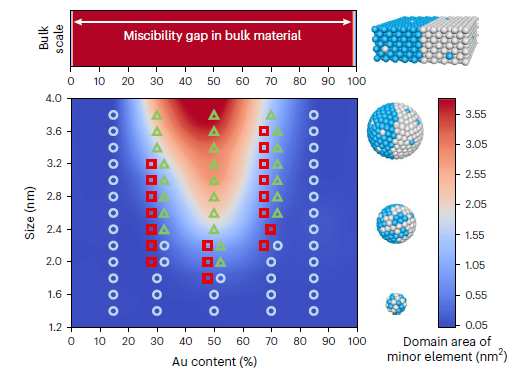

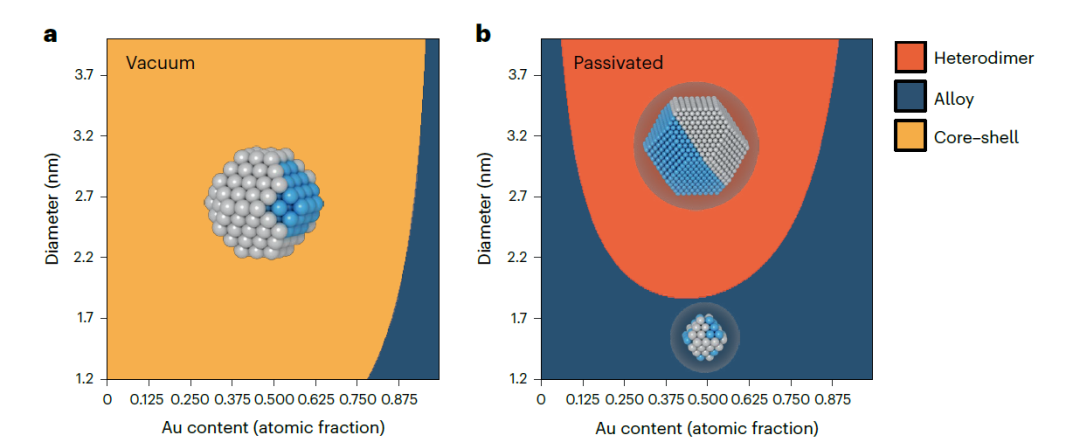

圖1為該研究的概覽。選擇Au和Rh作為模型系統,因為它們在溫度<1,000°C時會分離成兩個幾乎是一元的相,而且兩者的相純度較高,具有面心立方晶體結構。為了簡化二元系統的結構分析,科學家選擇了這兩個元素。此外,由于Au和Rh不對空氣敏感,這降低了在表征納米顆粒時空氣氧化的影響。研究者利用高角度環形暗場掃描透射電子顯微鏡(HAADF-STEM)進行實驗,并通過能譜分析(EDS)來測量顆粒的組成。圖1a展示了Au-Rh二元體系的體相圖,揭示了在溫度<1,000°C時,這兩種元素會分離成兩個相。圖1b展示了Au和Rh的晶體結構,它們分別采用面心立方結構。圖1c通過模擬HAADF-STEM圖像的強度輪廓,說明了由于原子序數差異,Au和Rh在HAADF-STEM中是可區分的。隨后,研究者合成了Au-Rh納米顆粒,通過對尺寸大于4 nm的納米顆粒進行HAADF-STEM圖像和EDS元素映射(圖1d,e)分析,發現Au和Rh在大于4 nm的顆粒中形成兩個明顯的領域,表明相分離。接著,通過對直徑在4到1 nm范圍內的Au0.5Rh0.5納米顆粒進行HAADF-STEM研究(圖1f),研究者發現當顆粒尺寸減小到小于1.8 nm時,Au和Rh的領域界面逐漸模糊,并在小于1.8 nm的顆粒中完全消失。最終,通過HAADF-STEM的表征,研究者得出結論:Au-Rh納米顆粒在尺寸從4到1 nm的范圍內經歷了從相分離到合金的轉變(圖1g)。這一系列圖表明,隨著顆粒尺寸的減小,Au和Rh在納米尺度下的混溶行為發生了顯著變化。 圖1. 金Au和銠Rh之間尺寸依賴的混溶關系概述。為了進一步了解Au-Rh納米顆粒尺寸對相分離行為的影響,研究者系統地合成并研究了具有五種不同組成的Au-Rh納米顆粒,其尺寸在4-1納米范圍內(見圖2)。這五種納米顆粒的平均組成分別為Au0.15Rh0.85、Au0.3Rh0.7、Au0.5Rh0.5、Au0.7Rh0.3和Au0.85Rh0.15。對于這組五個樣品,Au和Rh的混合行為受到顆粒組成和尺寸的強烈影響。在圖2a中,展示了不同組成和尺寸的Au-Rh納米顆粒的高角度環形暗場掃描透射電子顯微鏡(HAADF-STEM)圖像。研究者觀察到,當顆粒組成在30-70% Au的范圍內時,顆粒尺寸從4到1納米變化時,通常表現為從異源結構到中間結構再到合金結構的轉變。具體而言,約4納米的顆粒呈現異源結構狀態,其中Au和Rh之間存在清晰的界面;而1.6納米的顆粒則呈現出合金結構,表現為界面的消失和STEM圖像中均勻對比度。在這兩個狀態之間的尺寸范圍內,顆粒表現為中間結構,其中Au或Rh在單個顆粒中形成多個領域,相界面不太明顯。通過對原子分辨率STEM圖像進行線掃描分析,研究者進一步確認了三種不同混合狀態(異源結構、中間結構和合金結構)。這種系統的研究揭示了顆粒組成和尺寸對Au和Rh之間相互作用的深刻影響,小尺寸的顆粒通常更有利于它們的混合。 圖2. 在納米和團簇長度尺度上,縮小Au和Rh之間的混溶差距。 為了更深入地了解Au和Rh納米顆粒的尺寸和組成對其混合行為的影響,研究者進行了圖3中的系統定量評估。圖3包括了以下幾個部分的結果:a)展示了Au0.5Rh0.5納米顆粒在尺寸從4到1納米的范圍內發生的尺寸相關相分離。底部一行展示了納米顆粒的HAADF-STEM圖像以及相應的圖像分析,顯示了納米顆粒中的Au領域。頂部一行展示了突出顯示Au領域的HAADF-STEM圖像。b)顯示了Au0.5Rh0.5納米顆粒中Au領域的數量和橫截面積與顆粒尺寸的依賴關系,虛線矩形框出了過渡區域。c)展示了約3納米大小的納米顆粒中Au和Rh的組成相關相分離,從左到右的顆粒組成分別是Au0.15Rh0.85,Au0.3Rh0.7,Au0.5Rh0.5,Au0.7Rh0.3和Au0.85Rh0.15。d)顯示了在固定尺寸的條件下,較小元素領域數量和橫截面積隨顆粒組成的依賴關系。e)通過模擬得到的Au0.3Rh0.7顆粒的HAADF-STEM圖像和相應模型,展示了合金化、中間結構和異源結構狀態。這一深入的定量評估為理解納米尺度下元素相互作用提供了重要線索,有助于合理設計和定制納米材料的結構和性能。圖3.顆粒尺寸和組成,對Au和Rh之間相分離行為的影響。為了綜合定量分析結果,研究者繪制了Au-Rh的尺寸相關相圖(見圖4)。圖中包含了異源結構、中間結構和合金化納米顆粒的實驗數據點,分別用綠色Δ、紅色□和藍色○表示。與Au-Rh的大尺度相圖相比,4納米的Au-Rh顆粒中的混溶間隙縮小,并且在子2納米尺寸范圍內可以貫穿整個組成范圍。隨著顆粒尺寸的減小,Au-Rh納米顆粒從異源結構逐漸轉變為中間結構和合金化。然而,不同組成的實際轉變發生在不同的尺寸區域。當Au/Rh比例接近等摩爾值時,啟動此轉變所需的顆粒尺寸較小。主要的熱力學行為變化因素是表面效應的增加。子4納米尺寸范圍內的納米顆粒,其表面原子的比例呈指數級增加,使得從熱力學角度來看它們不可忽略。通過這個相圖,作者可以清晰地觀察到Au-Rh納米顆粒中從相分離到合金化的轉變。圖4.在納米和團簇長度尺度下,實驗Au–Rh相圖及其與Au–Rh之間的整體混溶間隙 。為了深入理解納米尺度下Au和Rh相分離行為,研究人員進行了理論分析。在納米顆粒中,經驗模型和計算模擬已廣泛用于解釋不相容元素的混合行為。為了解這一問題,研究團隊采用了密度泛函理論(DFT)來模擬Au和Rh的表面能、界面能等參數,考慮了環境物種的表面鈍化效應。研究團隊建立了幾種模型,包括異質二聚體、合金和核-殼結構,用于解釋納米顆粒的尺寸、成分和表面環境對混溶性的影響。在真空環境下,模型預測Au和Rh納米顆粒將更傾向于核-殼結構,即Au富集在表面。然而,在實際合成過程中,有機物種的表面吸附會降低這種趨勢,導致從核-殼結構向異源結構或合金結構的相變。這與實驗結果相吻合,強調了表面環境在納米尺度下影響熱力學相穩定性的重要性。研究人員通過繪制尺寸相關的Au-Rh相圖(圖5)總結了這一理論分析。實驗觀察到的合金、中間和異源結構的數據點用藍色○、紅色□和綠色Δ表示。與Au-Rh大塊材料相圖中的巨大混溶差距相比,在小于4納米的納米顆粒中,這一差距縮小,并且在小于2納米的尺寸范圍內可以在整個組成范圍內關閉。隨著顆粒尺寸的減小,Au-Rh納米顆粒經歷了從異源結構到中間結構再到合金結構的過渡。不同組成的顆粒在實際過渡的尺寸范圍內表現出不同的情況,接近等摩爾比的顆粒在較小尺寸下就發生了這種過渡。這一變化主要歸因于表面效應的增強,當納米顆粒尺寸小于4納米時,表面原子的比例呈指數增長,使其在熱力學上變得不可忽視。

總結展望

作者系統地研究了金(Au)和銠(Rh)在納米顆粒中的相分離行為。盡管在大塊材料中Au和Rh之間的相容性較低,但將Au-Rh材料微觀化到納米和團簇尺寸范圍可以將它們的混溶關系從不相容轉變為完全可合金化,正如作者在不同組成的亞2納米Au-Rh合金納米顆粒中所展示的。作者發現混溶行為的改變受顆粒大小、組成和表面鈍化的影響。表面鈍化降低了Rh相對于Au的相對能量,破壞了核-殼結構,而更傾向于異源二聚體和合金相。在有表面鈍化的環境中,通過密度泛函理論(DFT)計算參數化的熱力學模型驗證了在超小尺寸下Au和Rh將合金化的結果。作者的研究定量證明了大塊相圖不一定適用于納米材料。Chen, PC., Gao, M., McCandler, C.A. et al. Complete miscibility of immiscible elements at the nanometre scale. Nat. Nanotechnol. (2024). https://doi.org/10.1038/s41565-024-01626-0.