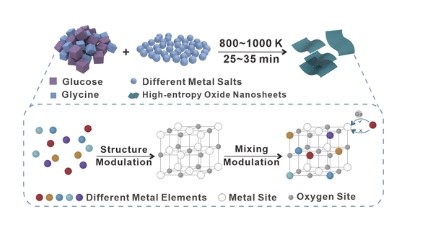

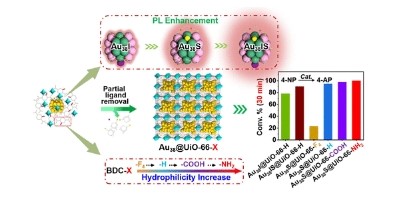

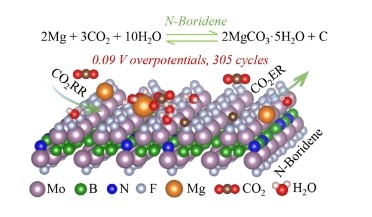

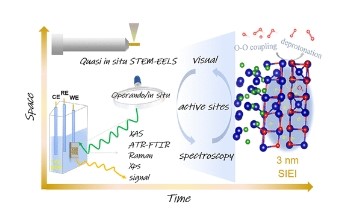

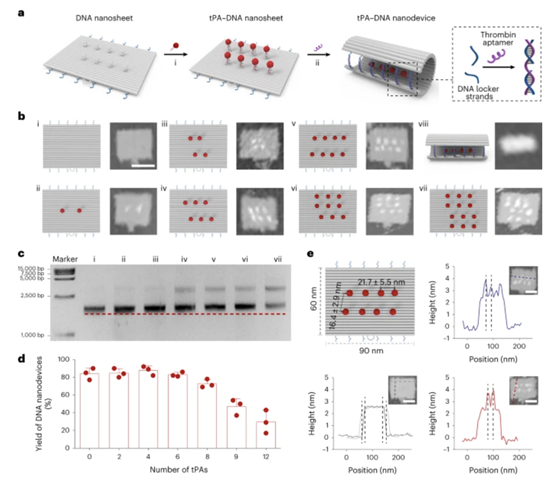

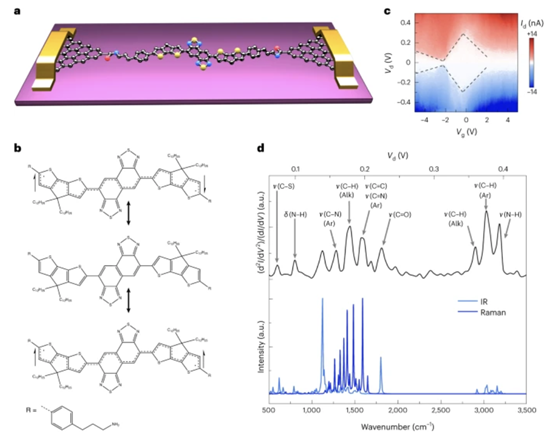

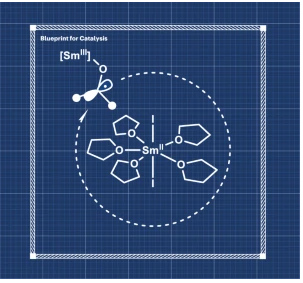

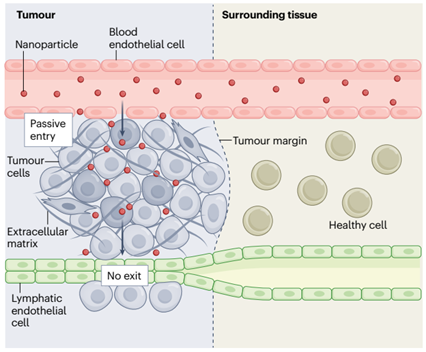

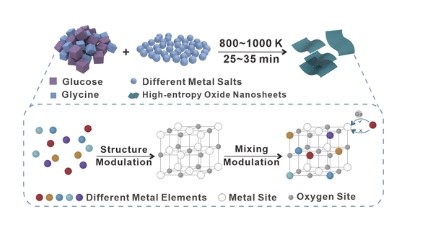

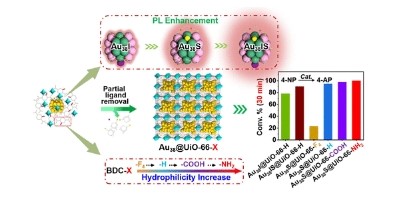

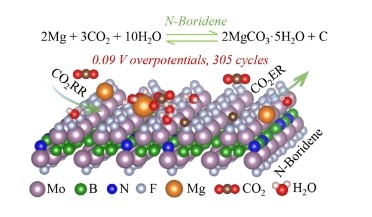

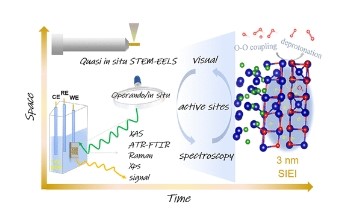

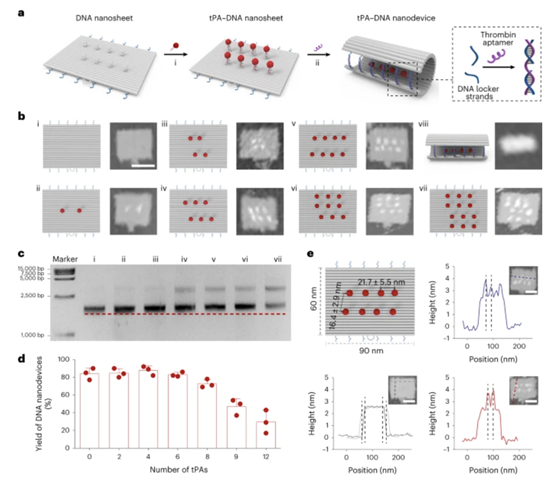

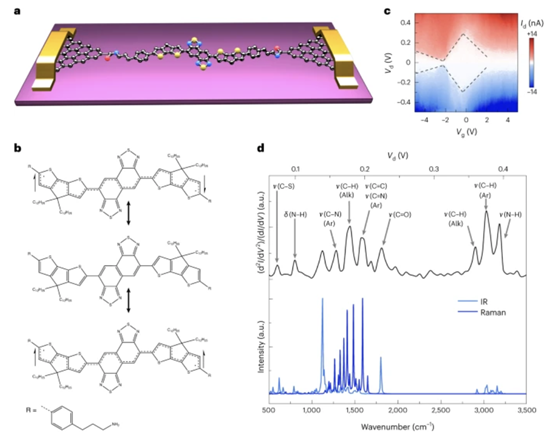

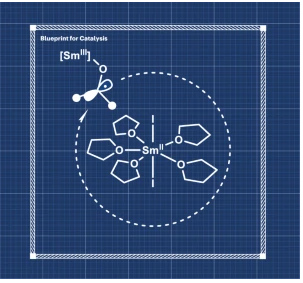

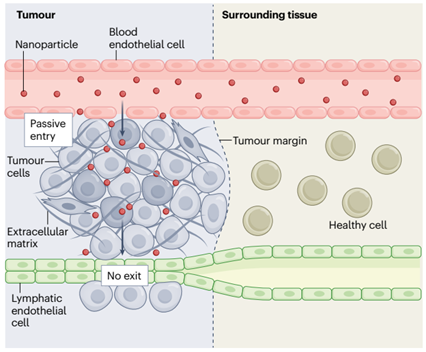

具有超薄幾何結構的高熵氧化物(HEO)尤其有望在不同領域表現出非凡的性能。相結構被認為是決定 HEO 性能的關鍵因素,這使得它們的相控合成很有吸引力。然而,多種組分的本征相結構和物理化學性質的差異使得用目標相形成單相 HEO 具有挑戰性。近日,武漢大學付磊教授,曾夢琪教授展示了帶有混合輔助器的自晶格框架,用于實現超薄 HEO 的合成。1)在Ga降低形成能的幫助下,元素成鍵偏好產生的自晶格骨架可以在高熵場景下完成結構和混合的雙重調制,從而形成單相HEO。2)在不添加輔助劑的情況下,氧化物系統中主相的維持以及雜質相的出現和局部元素聚集證明了該策略的雙重調節。3)該方法在巖鹽、尖晶石、鈣鈦礦和螢石高熵結構的構建中顯示出廣泛的適用性。此外,所獲得的 HEO 納米片在電催化 OER 方面表現出良好的活性和穩定性。 該策略為高熵材料的受控合成提供了新的見解,并為開發先進催化劑提供了平臺。Jingjing Liang, et al, Synthesis of Ultrathin High-Entropy Oxides with Phase Controllability, J. Am. Chem. Soc., 2024https://doi.org/10.1021/jacs.3c108682.JACS:金屬納米團簇上自下而上構建金屬有機框架 Loricae 并連續單非金屬原子調節用于定制催化將單個或多個異金屬原子引入金屬納米粒子是改變其結構(組成)和性能的眾所周知的策略。然而,表面單非金屬原子摻雜具有挑戰性且鮮有報道。近日,中國科學院固體物理研究所伍志鯤,中科大江海龍等人首次開發了合成方法,實現了超小型金屬納米粒子(金屬納米團簇,NC)的“手術式”連續表面單非金屬原子摻雜、置換和添加,成功合成并表征了三種新型bcc金屬NCAu38I(S-Adm)19、Au38S(S-Adm)20和Au38IS(S-Adm)19(S-Adm:1-金剛烷硫醇鹽)。1)研究人員仔細研究了單個非金屬原子的取代和添加對NC結構和光學性質(包括吸收和光致發光)的影響,為結構(組成)-性質相關性提供了見解。2)采用自下而上的方法在納米碳管表面構建了金屬?有機骨架,這種有機骨架并沒有從本質上改變金屬納米碳管的結構,但導致了表面配體的部分釋放,從而提高了金屬納米碳管催化對硝基苯酚還原的活性。3)表面MOF結構增強了NC的穩定性和水溶性,為通過修飾MOF官能團來調節NC催化活性提供了另一個維度。Qing You, et al, Bottom-Up Construction of Metal?Organic Framework Loricae on Metal Nanoclusters with Consecutive Single Nonmetal Atom Tuning for Tailored Catalysis, J. Am. Chem. Soc., 2024 DOI: 10.1021/jacs.3c13635https://doi.org/10.1021/jacs.3c136353.JACS:氮錨定硼化物使 Mg?CO2 電池具有高可逆性納米級缺陷工程通過改變表面基團或位置的相互作用,在二維材料中對優異的催化性能起著至關重要的作用。近日,燕山大學鄒國棟,彭秋明等人通過化學剝離和氰胺插層的方法合成了高負載量的氮雜硼烯(N-硼烯(Mo4/3(BnN1?n)2?mTz),N摻雜濃度高達26.78 at%)納米片。1)在N-硼烯中觀察到三種不同的氮中心,其中硼空位取代中心是其高化學活性的主要原因。吸引人的是,作為鎂?二氧化碳電池的正極,它在200 mA g-1的大電流下具有長壽命(305次循環)、高能效(93.6%)和超低過電位(?0.09 V),超過了迄今報道的所有Mg?CO2電池。2)實驗和計算結果表明,N-硼烯能顯著改變反應產物的吸附能,降低速率控制步驟(*MgCO2→*MgCO3·xH2O)的勢壘,導致新的MgCO3·5H2O產物的快速可逆生成/分解。具有缺陷的硼烯材料的激增為開發其他多相催化劑提供了大量機會,以有效地捕獲和轉化二氧化碳。Yangyang Wang, et al, Nitrogen-Anchored Boridene Enables Mg?CO2 Batteries with High Reversibility, J. Am. Chem. Soc., 2024https://doi.org/10.1021/jacs.4c006304.JACS:析氧反應過程中鈷基復合材料界面的時空解析動態響應界面相互作用決定了復合催化劑的整體催化性能和催化行為規則。然而,對微觀尺度上界面活性位點的了解仍然有限。重要的是,識別界面“真實”活性位點的動態作用機制需要納米級、高時空分辨率的互補操作技術。在這項工作中,吉林大學黃科科,馮守華院士,中科院長春應化所王穎,中科院金屬所張炳森等人開發了具有明確界面效應的 Co3O4 同質結作為模型系統,以探索界面對析氧反應的空間相關動態響應。1)高空間分辨率的準原位掃描透射電子顯微鏡-電子能量損失譜在空間維度上直觀地證實了界面效應的尺寸特征,表明活性位點的激活源自3 nm尺度的強界面電子相互作用。多重時間分辨原位光譜技術可明確捕獲關鍵反應中間體吸附行為的動態變化。2)結合密度泛函理論計算,研究人員揭示了界面處高度活化的活性位點對中間體多種吸附構型的動態調節促進了O?O偶聯和*OOH去質子化過程。雙重動態調節機制加速了析氧動力學,是促進復合結構析氧活性的關鍵因素。3)所得復合催化劑(Co?B@Co3O4/Co3O4 NSs)的轉換頻率約為單體結構(Co3O4 NSs)的70倍,質量活性為單體結構(Co3O4 NSs)的20倍,并具有顯著的活性(η10 ~257 mV)。多模態操作/原位技術的視覺互補分析為研究人員提供了一個強大的平臺,以增進我們對復合結構催化劑中界面結構-活性關系的基本理解。Xia Zhong, et al, Spatially and Temporally Resolved Dynamic Response of Co-Based Composite Interface during the Oxygen Evolution Reaction, J. Am. Chem. Soc., 2024https://doi.org/10.1021/jacs.3c128205.Nature Materials:一種用于精密溶栓的智能DNA納米裝置血栓形成是全球中的主要死亡原因,而其中的原因是溶栓治療的療效低下。近日,南京郵電大學汪聯輝、高宇、晁潔等人報道了一種使用智能DNA納米設備精確遞送和精確給藥的組織纖溶酶原激活劑(tPA)方法。1) 作者使用DNA折紙將DNA納米片與預先設計的tPA結合位點和凝血酶反應性DNA結構整合在一起。該結構是一個互鎖的DNA三鏈結構,其可充當凝血酶識別器、閾值控制器和打開開關。2) 當負載tPA在靜脈內給藥時,這些DNA納米裝置快速靶向血栓形成部位,并追蹤循環的微栓子,以及僅當凝血酶濃度超過閾值時暴露活性tPA。它們在缺血性中風和肺栓塞模型中具有較高的治療效果,從而證明這些納米設備可為治療不同血栓提供準確的tPA劑量。Jue Yin et.al An intelligent DNA nanodevice for precision thrombolysis Nature Materials 2024DOI: 10.1038/s41563-024-01826-yhttps://doi.org/10.1038/s41563-024-01826-y6.Nature Nanotechnology:單分子自由基中量子自旋轉化的調控自由基通常通過共價鍵的斷裂形成,在從合成化學到自旋電子學和非線性光學的各個領域發揮著重要作用。然而,在單分子水平上對自由基狀態的表征和調控面臨著巨大挑戰。近日,北京大學郭雪峰、華南理工大學黃飛、李遠、中國科學技術大學李星星等人通過單分子電學方法,對具有供體-受體結構的單個二自由基開殼特性進行了檢測和調諧。 1) 該自由基通過共價酰胺鍵夾在納米帶隙的石墨烯電極之間,以構建穩定的石墨烯-分子-石墨烯單分子結。作者將電導率作為溫度的函數,并實時跟蹤了閉殼和開殼電子結構的演變,開殼三重態隨著溫度的升高而穩定。2) 此外,作者通過電場和磁場等外部刺激來調節自旋狀態,并提取閉合殼層和開放殼層狀態之間轉變的熱力學和動力學參數。該發現為單分子自由基在外部刺激下的轉變提供了見解,這有助于開發基于功能量子自旋的分子器件。Caiyao Yang et.al Regulation of quantum spin conversions in a single molecular radical Nature Nanotechnology 2024DOI: 10.1038/s41565-024-01632-2https://doi.org/10.1038/s41565-024-01632-27.Nature Chemistry:SmI2催化的歷史曼徹斯特大學David J. Procter等報道總結SmI2催化劑的發展歷史。1977年人們發現SmI2催化劑,這種試劑能夠通過Sm和碘乙烷之間反應生成,試劑通常為深藍色溶液。取用SmI2溶液需要惰性氣體保護,避免Sm(II)氧化生成沒有催化活性的Sm(III)。在過去的40年間,SmI2通常表現為“內球單電子還原劑”,并且需要與有機分子結合隨后再轉移電子。 1)2017年,Procter首次報道SmI2能夠與手性配體進行匹配,從而實現了立體選擇性反應。此外,人們發現Lewis堿與Sm配位時能夠提供電子,因此提高Sm的還原性。當SmI2在反應中作為提供單電子時,能夠在溫和的反應條件下生成開殼自由基物種,并且能夠用于構筑具有較高挑戰性的串聯催化反應過程,從而在一個簡單步驟實現構筑復雜結構有機分子。雖然一個Sm(II)中心只能提供一個電子,但是當使用比例更多的試劑能夠發生自由基極性翻轉現象(將自由基轉變為陰離子),從而拓展了SmI2能夠催化的反應類型。2)SmI2催化劑雖然具有優異的性質,但是其通常需要使用過量的SmI2,這是SmI2作為催化劑的一個嚴重缺點。但是關注這個缺點的相關報道非常少。雖然1996年Endo等成功的使用催化量SmI2與高于化學計量比的Mg(作為還原劑)實現了醛和酮之間偶聯,但是該反應仍缺乏普適性和較好的選擇性。3)2019年,Procter等發展SmI2催化體系能夠避免使用高于化學計量比的還原劑,這種體系是自由基接力催化體系,該體系中試劑生成自由基物種能夠通過反應再次生成一個自由基。該體系的關鍵包括:與酮的羰基配位能夠可逆的生成羰基自由基;自由基與烯烴/炔烴之間交叉偶聯;生成的自由基物種回彈到Sm烯醇中間體;通過自由基反向轉移重新生成SmI2。 Romano, C., Mansell, J.I. & Procter, D.J. A blueprint for catalysis. Nat. Chem. 16, 478 (2024)DOI: 10.1038/s41557-024-01438-8https://www.nature.com/articles/s41557-024-01438-88.Nat. Rev. Bioeng:納米粒子遞送到實體腫瘤的機制多倫多大學Warren C. W. Chan教授對于納米粒子遞送到實體腫瘤的機制相關研究進行了綜述。1)用于檢測和治療癌癥的納米粒子的臨床轉化仍會受到諸多的限制。其中,一個關鍵問題是人們對納米粒子遞送到實體腫瘤的機制缺乏了解。目前的遞送機制被稱為增強的通透性和保留效應(EPR效應),即納米顆粒可通過內皮細胞之間的間隙被動地進入腫瘤,并且會由于淋巴引流不良而在腫瘤內保留。然而,根據EPR效應設計的納米粒子對實體腫瘤的遞送效率仍然有限。另一種機制提出,納米顆粒可通過主動的內皮轉運過程進入腫瘤,進而與腫瘤成分發生相互作用而實現在腫瘤中的保留,并通過淋巴管離開腫瘤。這種機制被稱為主動轉運和保留原理。2)作者在文中探討了納米顆粒對實體腫瘤遞送的兩種不同機制,并解釋了它們潛在的生物學機制及其對設計用于腫瘤的納米顆粒的影響。作者指出,確定納米粒子遞送到實體腫瘤的機制對于癌癥納米藥物的發展和臨床轉化以及醫用納米粒子的設計開發而言至關重要。 Luan N. M. Nguyen. et al. The mechanisms of nanoparticle delivery to solid tumours. Nature Reviews Bioengineering. 2024https://www.nature.com/articles/s44222-024-00154-9