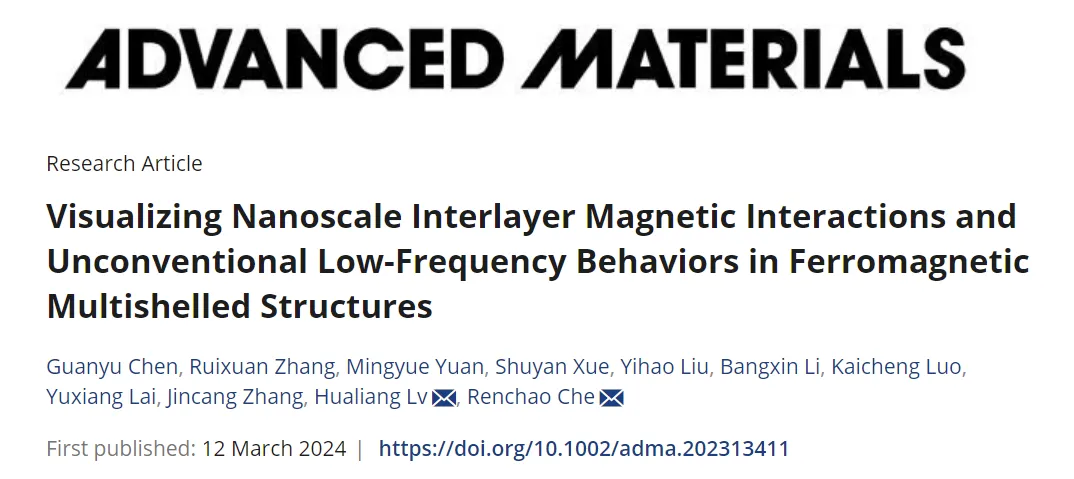

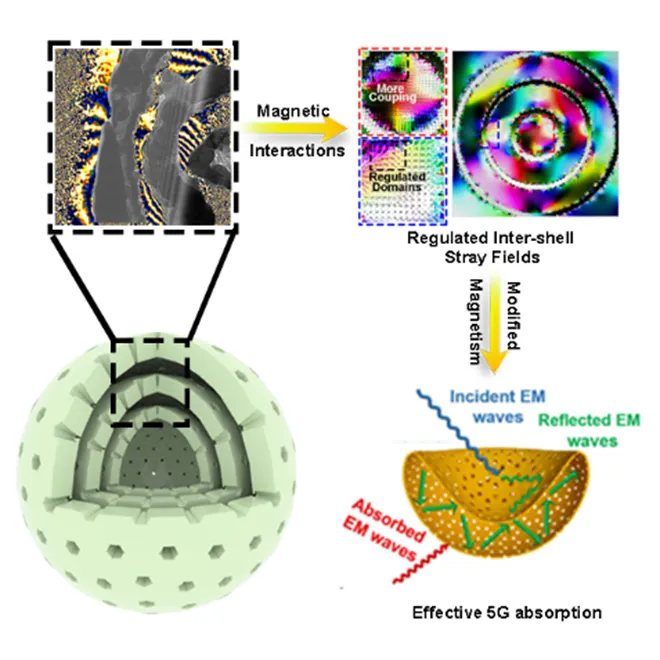

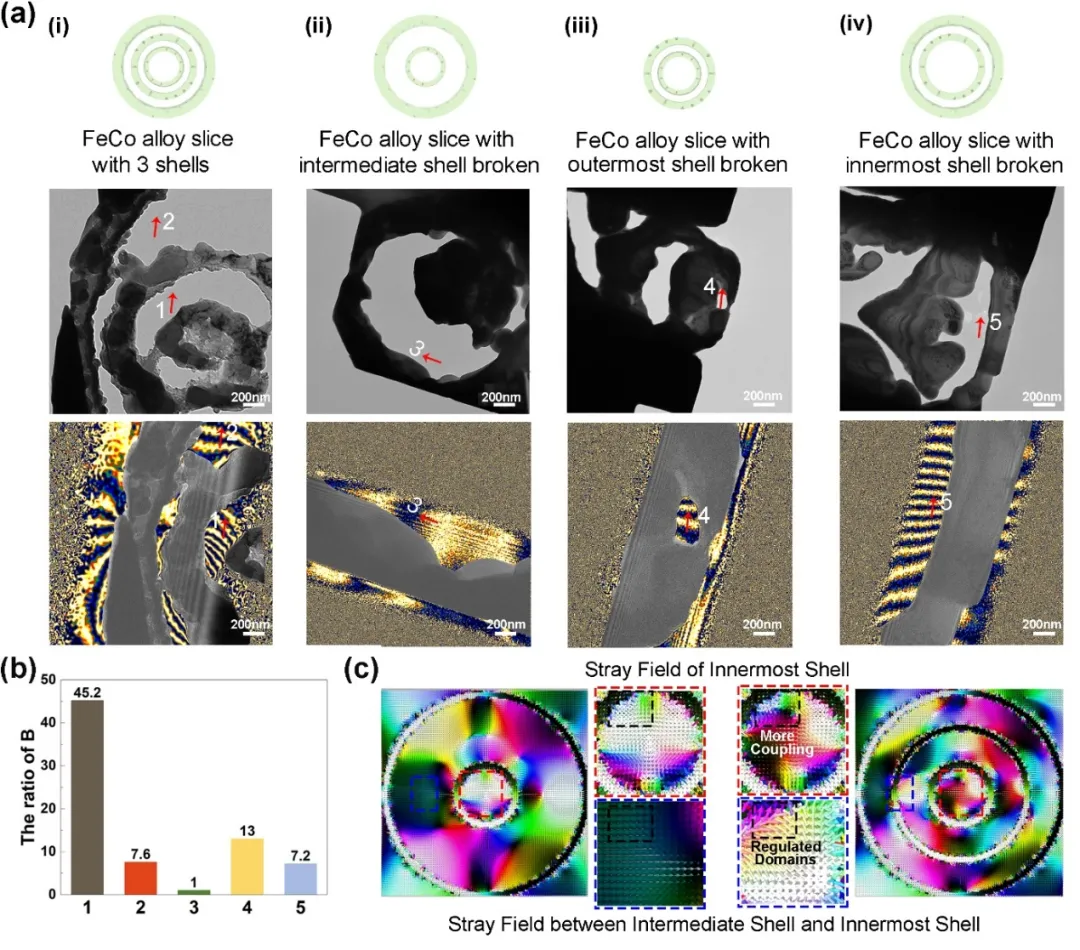

復旦大學車仁超教授團隊經過多年對于透射電鏡系統的研究��,自主研發了多種多物理場耦合的微觀樣品透射電鏡測試平臺�����。通過原位寬溫區升降溫、原位加直流/脈沖電���、原位加磁場等多種原位測試方法,對材料的微觀電學���、磁學特性例如局域電場、微觀雜散場�����、應變分布等進行原位觀察及解析�����,實現對磁性材料���、能源材料���、半導體材料及電磁功能材料的指導性設計��。特別開發了高分辨電子全息等表征技術,解決了磁性材料磁疇結構及雜散場分布解析難的問題,并動態分析材料微區極化電場分布�,從微區電磁場角度提出材料設計及性能優化新機制����,進一步指導磁性材料�、能源材料、電磁功能材料等性能提升��。依托于上述平臺���,近日���,復旦大學車仁超教授及呂華良研究員在Advanced Materials期刊發表了名為Visualizing Nanoscale Interlayer Magnetic Interactions and Unconventional Low-Frequency Behaviors in Ferromagnetic Multi-shelled Structures的工作���,論文的第一作者為陳冠宇博士�����。通過精確調控二維原子層間范德華力,可以精準控制電子聲子耦合��,從而導致獨特的量子特性����。然而,由于范德華力強度弱�、應用范圍小���,將這一技術應用于三維材料充滿挑戰��。因此,研究新結構和不同層間力對于克服這些限制�����、發現材料新的物理特性至關重要��。在這項工作中����,車仁超團隊首先��,模擬了不同形狀�����、結構和層間距的FeCo合金的高頻磁譜,并從中篩選出在2-6 GHz頻率范圍內具備最優異電磁特性的FeCo合金���。隨后���,基于模擬結果����,利用等溫擴散方法��,開發了一種具有可控殼層數的多殼層FeCo合金材料,并利用原位氣氛透射電鏡���,解析了殼層的形成機制。利用電子全息技術分析層間雜散場分布及強度����,系統解析這些殼層之間的磁相互作用��,微調每個殼層的磁性質。這種方法揭示了多殼層鐵磁材料中獨特的磁性特征��,包括磁疇形態調制和有效場增強����。同時,通過觀察并分析殼層之間的納米尺度磁相互作用�����,為改變殼層的磁特性提供了啟發���,增強了對鐵磁材料磁特性的理解和調控��。多殼層鐵磁材料獨特的磁性相互作用顯著提升了5G無線設備使用的低頻電磁吸收能力���,比沒有多層結構的鐵磁材料提升數倍����,其在2.2 mm的厚度下在2-6 GHz頻率范圍內有效吸波帶寬達到1.6 GHz��,最強吸收達到-42.1 dB。該成果展示出利用層間磁相互作用���,對磁性材料進行磁特性調制的令人興奮的創新前景,有望實現高低頻響應性鐵磁性材料的精準設計和可控制備。

圖1 殼層間磁相互作用示意圖

圖2 對于不同形貌的鐵磁性材料的微磁學模擬

圖3 殼層間磁相互作用及雜散場耦合的顯微學表征與微磁學模擬車仁超,復旦大學教授�����,博士生導師(材料物理與化學)����,2017年國家杰出青年基金獲得者(金屬材料的顯微結構與吸波性能),研究領域包括磁性物理、原位電子顯微學�����、微波吸收材料�����、能源材料微觀機制����、半導體超晶格中遠紅外激光器與探測器等�,著重于器件材料的顯微結構與性能的構效關系,共發表460多篇SCI論文�,含通訊/第一作者350余篇�����,他引2萬多次,含48篇ESI高被引論文���,H指數86���。第一作者單篇最高他引1800多次�,授權(申請)國家發明專利38項,通訊/第一作者論文含1篇Nature����、5篇Nat. Commun.����、9篇Adv. Mater.�����、1篇PNAS���、9篇Adv. Energy Mater.�����、35篇Adv. Funct. Mater. ����、9篇ACS Nano等��。先后主持3項科技部重點研發項目課題�����、10項國家自然基金項目(重點、2項儀器重大、杰青等)��。2020年獲上海市自然科學一等獎(排名第1)��,2018年獲教育部自然科學二等獎(排名第1)。入選2019年上海市優秀學科帶頭人���、2013年教育部新世紀優秀人才、上海市曙光學者和浦江學者計劃����。獲得2008年Thomson Reuters“中國卓越論文研究獎”�����,2021-2023年連續三年獲得科睿唯安全球“高被引學者”。中國電子顯微鏡學會常務理事�����、中國晶體學會常務理事�����、中國超材料學會常務理事等��。  呂華良,復旦大學光電研究院研究員��,上海市浦江人才�����、上海市海外高層次人才���、2021~2023年度科睿唯安全球“高被引學者”稱號��。主要從事電磁功能材料及器件方面研究,在Nat. Commun.���、Prog. Mater. Sci.�、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.等期刊發表學術論文70余篇,累計他引9000余次����,其中ESI高被引/熱點論文共27篇���;此外��,榮獲2023年教育部自然科學二等獎、2022年中國顆粒學會自然科學二等獎、2022-2023年度Nano-Micro Lett.編輯部“ESI TOP ARTICLE AWARD”。擔任 Adv. Funct. Mater.期刊客座編輯,入選Nano-Micro Lett.與Adv. Power. Mater.期刊青年編委��。https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202313411DOI: 10.1002/adma.202313411

呂華良,復旦大學光電研究院研究員��,上海市浦江人才�����、上海市海外高層次人才���、2021~2023年度科睿唯安全球“高被引學者”稱號��。主要從事電磁功能材料及器件方面研究,在Nat. Commun.���、Prog. Mater. Sci.�、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.等期刊發表學術論文70余篇,累計他引9000余次����,其中ESI高被引/熱點論文共27篇���;此外��,榮獲2023年教育部自然科學二等獎、2022年中國顆粒學會自然科學二等獎、2022-2023年度Nano-Micro Lett.編輯部“ESI TOP ARTICLE AWARD”。擔任 Adv. Funct. Mater.期刊客座編輯,入選Nano-Micro Lett.與Adv. Power. Mater.期刊青年編委��。https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202313411DOI: 10.1002/adma.202313411