研究背景

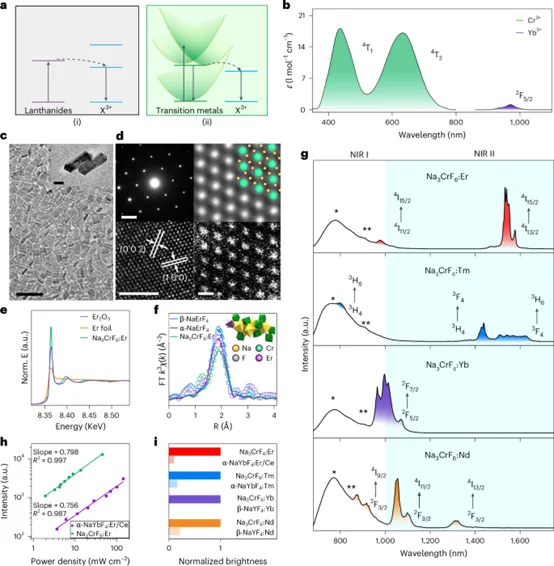

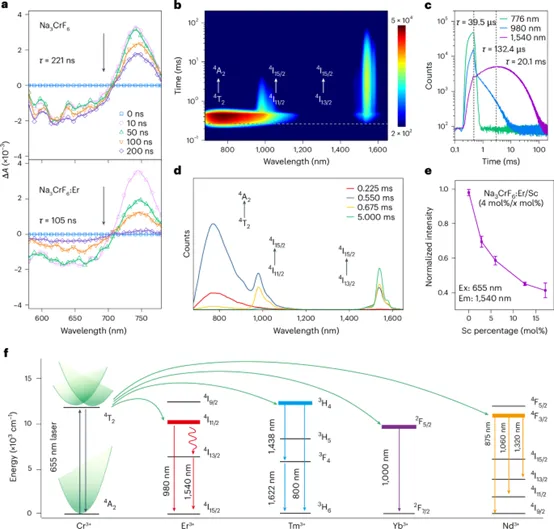

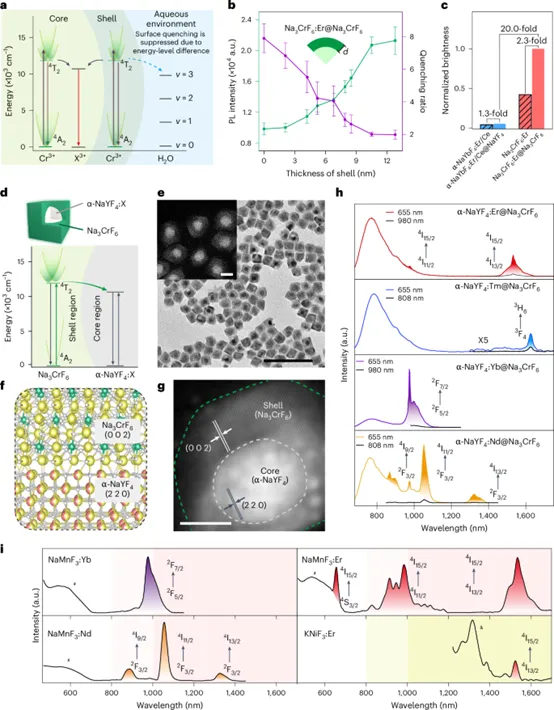

隨著近紅外(NIR)材料在光通信、激光源及生物成像等領域應用的不斷發展,摻鑭系元素的納米顆粒因其在納米結構調控和界面性質可調性方面的獨特優勢,逐漸引起了科學家的廣泛關注。近紅外材料具備重要的應用價值,尤其是在柔性設備和生物成像中,它們的高性能NIR發光特性顯得尤為重要。然而,現有的鑭系基發光納米顆粒存在摩爾消光系數低的固有問題,導致其在低功率激發場景下的亮度受到限制,難以滿足實際應用需求。鑭系敏化劑的光吸收能力不足,需要高功率激光才能實現令人滿意的發光效果,這極大地限制了其在低功率激發下的使用范圍。為此,科學家們探索了新的敏化劑和方法,以提升鑭系基納米顆粒的發光效率。近年來,過渡金屬鉻離子(Cr3+)作為敏化劑因其具有遠高于傳統鑭系敏化劑的摩爾消光系數,成為了一個備受關注的候選材料。科學家們通過采用Cr3+作為敏化劑,設計并合成了一類結構均勻的鉻敏化鑭系摻雜納米顆粒(CLNPs),并發現這種新材料在低功率激發下具有顯著提高的近紅外發光亮度。有鑒于此,復旦大學化學系張凡教授課題組在“Nature Photonics”期刊上發表了題為“High-brightness transition metal-sensitized lanthanide near-infrared luminescent nanoparticles”的最新論文。本研究通過引入Na3CrF6晶體納米顆粒作為敏化劑和主機,成功解決了鑭系近紅外納米顆粒亮度低的問題。研究發現,Cr3+的摩爾消光系數是傳統鑭系敏化劑Yb3+的14倍,使得其能夠更高效地收集光能。通過在Na3CrF6基納米顆粒的表面外延生長一層殼結構,研究人員進一步提升了納米顆粒的亮度,最高可達傳統鑭系下轉換納米顆粒的370倍。此外,這種過渡金屬敏化劑還成功應用于其他鑭系摻雜納米顆粒中,實現了高信噪比的標記與成像。這一研究成果為開發新一代高亮度近紅外發光系統奠定了基礎,尤其適用于低功率激發的多種應用場景。

研究亮點

1.實驗首次引入Na3CrF6晶體納米顆粒,作為鑭系激活劑(Er3+、Tm3+、Yb3+或Nd3+)的敏化劑和主機,成功實現了高亮度近紅外發光。這種新型過渡金屬敏化系統通過Cr3+的光吸收特性顯著提升了鑭系納米顆粒的亮度,實驗結果表明,其亮度相比傳統鑭系敏化納米顆粒提高了多達370倍。2.實驗通過外延生長Na3CrF6殼層并在Na3CrF6:X核上形成核殼結構,進一步提升了發光亮度,驗證了Cr3+的高效光收集能力。與傳統鑭系下轉換納米顆粒相比,Na3CrF6:X@Na3CrF6表現出了顯著的亮度增強。此外,實驗還展示了這些納米顆粒在低功率光源(如白光LED和持續發光材料)下的有效激發能力,實現了比傳統系統低1到2個數量級的激發功率需求。3.通過使用Cr3+作為敏化劑,實驗驗證了其他過渡金屬敏化劑(如Mn2+或Ni2+)的應用前景,進一步擴大了現有鑭系摻雜納米顆粒的應用范圍。實驗結果表明,這些過渡金屬基納米顆粒在生物成像、標記以及多重加密等領域具有極大的應用潛力,并在低照度條件下提供了高信噪比的成像效果。

圖文解讀

圖2. Na3CrF6: X 增敏機理的光譜證據。

圖3. 過渡金屬敏化稀土雜化納米結構及其組成的控制。

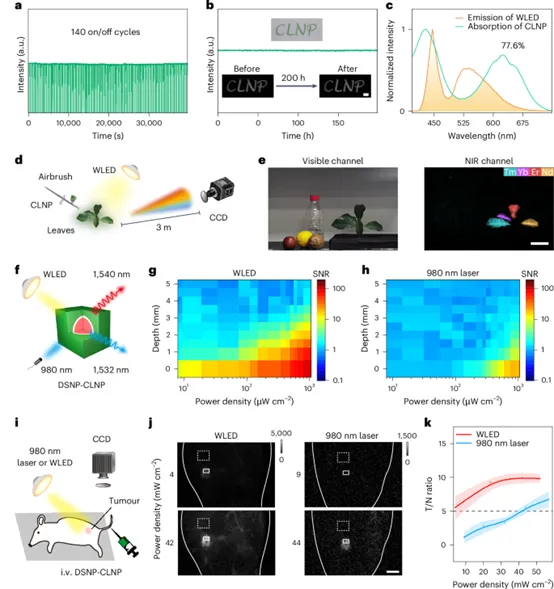

圖 4 CLNP 用于多路加密和生物成像。

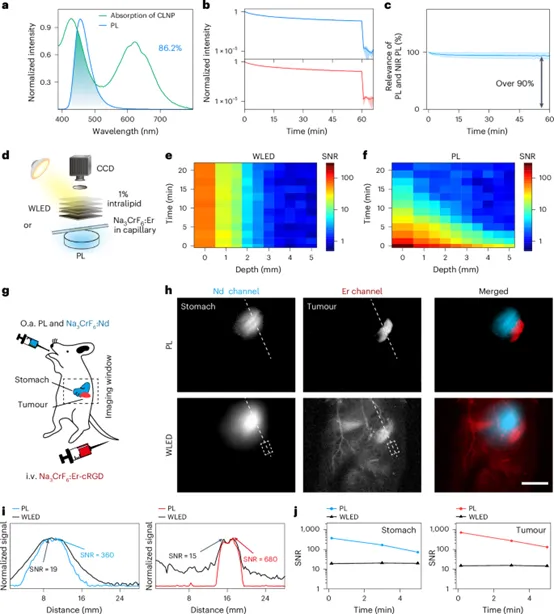

圖 5 以商業化余輝熒光粉為內激發源的無創雙通道高對比度生物顯像。本文揭示了過渡金屬鉻(Cr3+)作為敏化劑在提高近紅外發光亮度方面的巨大潛力。傳統的鑭系敏化劑由于其低摩爾消光系數,限制了近紅外納米顆粒在低功率激發下的亮度表現。通過引入Cr3+,這種過渡金屬的高消光系數顯著提高了納米顆粒的光吸收效率,從而實現了比傳統敏化劑高達370倍的亮度提升。這一突破不僅擴展了鑭系納米顆粒在低功率激發條件下的應用范圍,還使得在白光發光二極管(WLED)和持續發光材料(PL)等低功率光源下的應用成為可能。研究還表明,Cr3+的引入使得這些納米顆粒能夠在更廣泛的低照度條件下進行有效的生物成像和標記,從而推動了高亮度近紅外發光系統的發展。這些發現為未來開發高效、低功耗的光學材料提供了新的思路和方向,具有重要的應用前景。Ming, J., Chen, Y., Miao, H. et al. High-brightness transition metal-sensitized lanthanide near-infrared luminescent nanoparticles. Nat. Photon. (2024). https://doi.org/10.1038/s41566-024-01517-9