研究背景

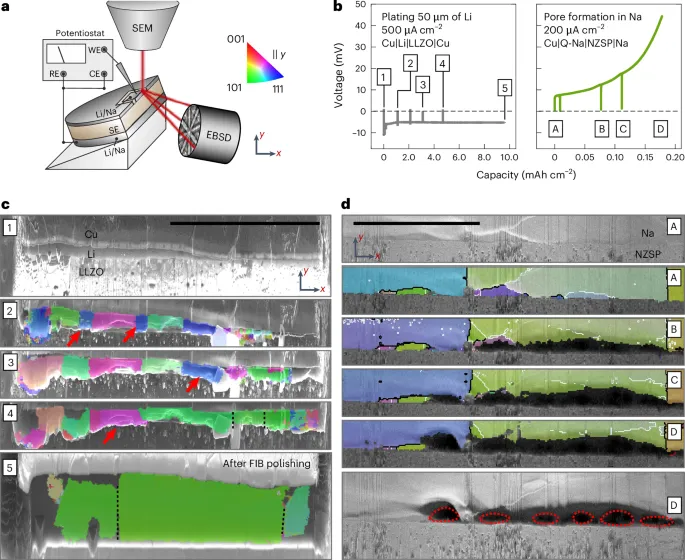

隨著能源需求的不斷增長和可再生能源的迅速發(fā)展,固態(tài)電池作為一種新興的電池技術引起了廣泛關注。固態(tài)電池相較于傳統(tǒng)液態(tài)電池,具有更高的能量密度、更安全的運行特性和更長的使用壽命,因而被認為是未來電動汽車和儲能設備的理想選擇。固態(tài)電池的關鍵概念在于固體電解質的使用,它能夠在電池內部提供離子導電性,而不涉及易燃的液體電解質。然而,目前固態(tài)電池仍面臨著幾個重要問題,主要包括電解質與電極材料的界面不穩(wěn)定性、離子導電性不足以及在電沉積過程中金屬鋰和鈉的生長形態(tài)不理想等。為了解決上述問題,吉森大學Jürgen Janek、Till Fuchs等人攜手在Nature Materials期刊上發(fā)表了題為“Imaging the microstructure of lithium and sodium metal in anode-free solid-state batteries using electron backscatter diffraction”的最新論文。本研究旨在解決電沉積過程中電極微觀結構演變和界面穩(wěn)定性的問題。通過系統(tǒng)地研究不同的電池配置及其熱處理歷史,分析鋰和鈉的電極沉積與溶解行為,作者利用FIB和EBSD等技術對電極表面和界面進行高分辨率的微觀結構分析。研究結果表明,優(yōu)化的沉積條件能夠有效改善鋰和鈉的沉積形態(tài),減小枝晶生長的傾向,從而提高固態(tài)電池的循環(huán)性能。此外,通過對電極的微觀結構演變進行實時監(jiān)測,作者揭示了電解質與電極材料之間的相互作用機制,為固態(tài)電池的進一步優(yōu)化提供了理論基礎和實驗支持。

研究亮點

1. 實驗首次在不同電池配置中進行鋰和鈉的電沉積,包括Cu|LLZO|Li、SS|LPSCl|Li和Al|NZSP|Na,成功制備出高質量的電極材料。2. 實驗通過在高溫下熱壓銅箔及在精確控制的壓力和溫度條件下進行電沉積,獲得了均勻的鋰和鈉沉積層,顯示出優(yōu)異的電化學性能。3. 使用FIB和EBSD技術對電極結構進行了深入分析,揭示了沉積過程中的微觀結構演變,特別是柱狀微結構的形成機制,為理解電極材料的性能提供了重要數(shù)據(jù)。 4. 實驗還顯示,在不同的電池材料界面(CC|SE)上,鋰和鈉的電沉積與溶解過程中微觀結構的變化直接影響了電池的循環(huán)性能和穩(wěn)定性。5. 通過原位觀察和后期處理,進一步驗證了電極在電化學反應中的相變和界面動力學,為未來的電池設計提供了理論基礎。

圖文解讀

圖3:使用FIB橫截面和EBSD對不同CC|SE界面電沉積的鋰和鈉的微觀結構分析。

圖4:接觸固態(tài)電解質時堿金屬電極在電沉積和電溶解過程中微觀結構演變的分析。

圖5:在RFC中電化學沉積和溶解過程中所觀察到的柱狀微觀結構的演變及其來源示意圖。

結論展望

本文的研究通過使用不同的電池配置和先進的表征技術(如EBSD和FIB),研究揭示了在固態(tài)電池中,電極與固體電解質界面的微觀結構對電池性能的重要影響。尤其是在電沉積和溶解過程中,觀察到的柱狀微結構不僅與電極材料的電化學行為相關,也與熱處理歷史密切相關。這表明,優(yōu)化電極材料的微觀結構可以顯著提高電池的循環(huán)穩(wěn)定性和導電性。此外,采用原位測量技術,如EBSD,能夠實時監(jiān)測電極的微觀演變,為理解電池材料的失效機制提供了新視角。Fuchs, T., Ortmann, T., Becker, J. et al. Imaging the microstructure of lithium and sodium metal in anode-free solid-state batteries using electron backscatter diffraction. Nat. Mater. (2024). https://doi.org/10.1038/s41563-024-02006-8