位錯(cuò)是晶體材料中最重要的拓?fù)淙毕葜弧?/span>對(duì)于具有良好延展性的金屬材料,位錯(cuò)是其塑性變形的主要載體,是決定其力學(xué)性能的關(guān)鍵;相比之下,具有本征脆性的陶瓷材料的塑性變形能力有限,一般并不涉及大量的位錯(cuò)行為(多表現(xiàn)為脆斷)。與傳統(tǒng)陶瓷材料在服役過程中主要承受機(jī)械應(yīng)力的應(yīng)用場(chǎng)景不同,層狀氧化物作為電動(dòng)汽車中應(yīng)用最為廣泛的一類正極材料,其在服役條件下承受的是多物理場(chǎng)(電、化學(xué)、力、熱等)耦合作用下的氧化還原反應(yīng)。在循環(huán)往復(fù)的電化學(xué)反應(yīng)過程中,層狀氧化物不僅會(huì)發(fā)生復(fù)雜相變,同時(shí)還伴隨元素價(jià)態(tài)變化、物質(zhì)遷移與損失、和非均勻電化學(xué)應(yīng)力作用,從而導(dǎo)致大量缺陷(如空位和位錯(cuò))的生成,進(jìn)而對(duì)層狀氧化物正極材料的結(jié)構(gòu)退化和電化學(xué)性能衰減產(chǎn)生重要影響。近日,加州大學(xué)爾灣分校忻獲麟教授,中科院金屬所王春陽研究員,聯(lián)合麻省理工學(xué)院李巨教授,在電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的拓?fù)淙毕菅莼芯糠矫嫒〉弥卮笸黄疲?/span>利用原位透射電鏡技術(shù)首次在原子尺度揭示了電池電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)形核、運(yùn)動(dòng)、湮滅動(dòng)力學(xué),并闡明了位錯(cuò)誘導(dǎo)的鋰電層狀氧化物正極材料的結(jié)構(gòu)退化機(jī)制。研究成果以“Resolving electrochemically triggered topological defect dynamics and structural degradation in layered oxides”為題發(fā)表于國(guó)際頂級(jí)期刊《美國(guó)科學(xué)院院刊》(PNAS)。王春陽、張銳為第一作者。王春陽、李巨、忻獲麟為通訊作者。

1.層狀氧化物中電化學(xué)反應(yīng)誘導(dǎo)位錯(cuò)生成

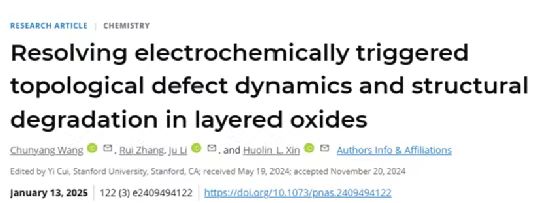

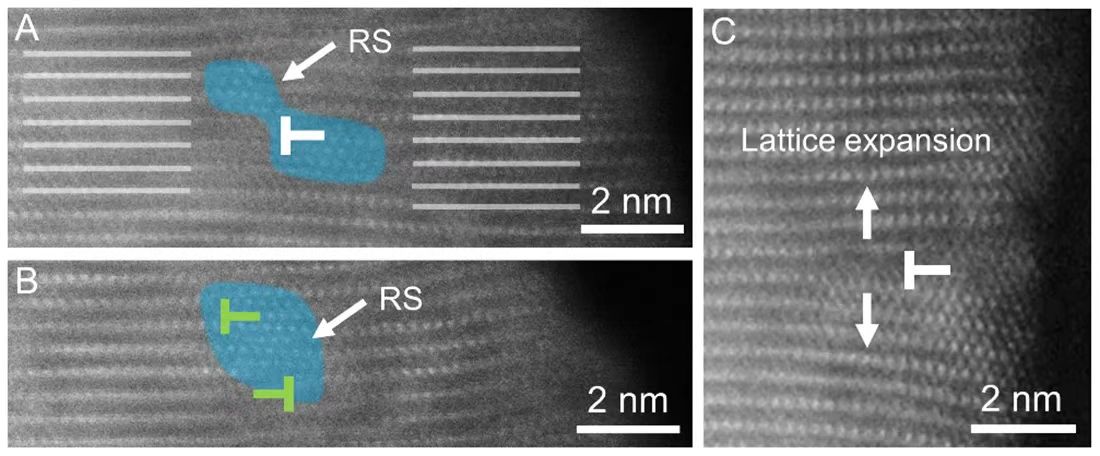

為了原位追蹤層狀氧化物在脫鋰(充電)過程中的結(jié)構(gòu)演變,作者在透射電鏡中搭建了簡(jiǎn)易的原位電池,通過在兩電極之間施加電壓使模型層狀氧化物正極材料LiNiO2發(fā)生脫鋰。圖1A和1B所示為在透射電鏡(TEM)中原位脫鋰后LiNiO2的高分辨透射電鏡(HRTEM)圖像及其對(duì)應(yīng)的應(yīng)變分布圖。研究發(fā)現(xiàn),在脫鋰晶格中形成了大量的失配刃位錯(cuò)(插圖顯示了一個(gè)帶有多余半原子面的刃型位錯(cuò)),這些隨機(jī)分布的位錯(cuò)可以分為兩種類型(圖1B),即單根位錯(cuò)(single dislocation)和由兩個(gè)相反符號(hào)的位錯(cuò)組成的位錯(cuò)偶極子(dislocation dipole)。圖1C所示為在半電池中充電至4.4 V后的LiNiO2的原子分辨掃描透射高角環(huán)形暗場(chǎng)像(STEM-HAADF)及其對(duì)應(yīng)的應(yīng)變分布圖,在這些樣品中也觀察到與原位TEM脫鋰實(shí)驗(yàn)中類似的位錯(cuò)組態(tài)(圖1B),這表明原位TEM實(shí)驗(yàn)裝置可實(shí)現(xiàn)鋰離子的有效脫嵌,與真實(shí)電池中基本等效。 圖1 層狀氧化物中電化學(xué)反應(yīng)誘導(dǎo)生成的位錯(cuò)

2.電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)滑移與攀移

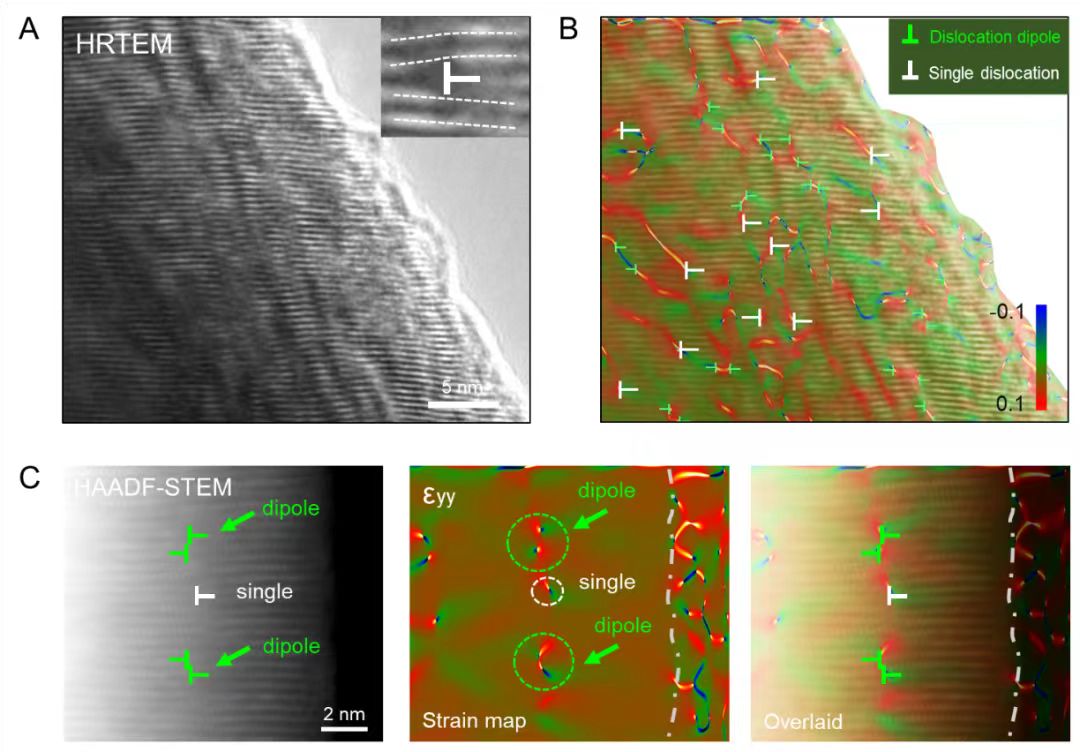

接下來,作者利用原子分辨率原位成像統(tǒng)計(jì)這些位錯(cuò)的運(yùn)動(dòng)速度隨脫鋰時(shí)間的變化規(guī)律。通過原位追蹤位錯(cuò)核心的位移,首次在層狀氧化物中定量測(cè)量了電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)速度。圖2A所示為鋰離子脫嵌過程中位錯(cuò)攀移動(dòng)力學(xué)的時(shí)間分辨HRTEM圖像及示意圖。位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)主要表現(xiàn)為負(fù)攀移。需要注意的是,與完美均勻晶體中的位錯(cuò)攀移不同,非均勻脫鋰相(納米疇)之間的失配位錯(cuò)攀移不需要遠(yuǎn)程擴(kuò)散來移除過渡金屬(TM)或氧空位。圖2B所示為一個(gè)位錯(cuò)偶極子在原位脫鋰過程中的滑移動(dòng)力學(xué)對(duì)應(yīng)的時(shí)間分辨 HRTEM 圖像及示意圖。為了定量理解位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的動(dòng)力學(xué)特征,作者進(jìn)一步進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。圖2C和2D顯示了在5V外加電壓下,電化學(xué)脫鋰過程中單個(gè)位錯(cuò)的攀移和滑移速度的測(cè)量結(jié)果。平均位錯(cuò)攀移和滑移速度分別約為 0.18 nm/s 和 0.38 nm/s,表明兩者處于相同的數(shù)量級(jí)。 圖2電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)滑移與攀移

3.電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)形核、運(yùn)動(dòng)和湮滅的動(dòng)力學(xué)

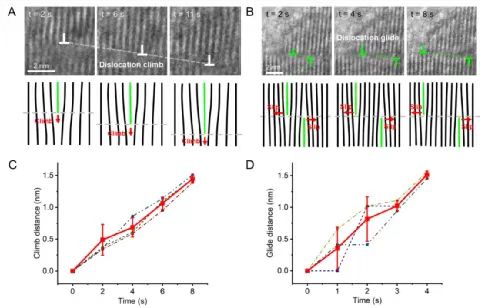

圖3A 和3B所示為位錯(cuò)偶極子的形核和演化的時(shí)間分辨 HRTEM 圖像及示意圖。柏氏回路分析表明初始晶格具有完整結(jié)構(gòu)。1s后,一個(gè)位錯(cuò)偶極子(由兩個(gè)間距小于1 nm的反號(hào)位錯(cuò)組成)從晶格中形核。之后,該位錯(cuò)偶極子通過純滑移發(fā)生擴(kuò)展(t=5 s),隨后通過反向滑移發(fā)生湮滅(t=15 s)。圖 3C 所示為兩個(gè)相鄰位錯(cuò)偶極子的形核與運(yùn)動(dòng)過程。在脫鋰過程中,可觀察到一個(gè)位錯(cuò)偶極子(DD1)首先從完美晶格中形核(t=10s)。隨后,另一個(gè)位錯(cuò)偶極子(DD2)在DD1右側(cè)形核,而DD1保持穩(wěn)定(兩位錯(cuò)間距未明顯變化)。在t=18 s,DD2通過混合滑移-攀移發(fā)生擴(kuò)展(位錯(cuò)核心間距略有增加);同時(shí),DD1則發(fā)生滑移湮滅。圖 3D 所示為一個(gè)單根位錯(cuò)附近的位錯(cuò)偶極子的形核過程。在單根位錯(cuò)經(jīng)歷了滑移和攀移(t =10s)之后,一個(gè)核心間距約為 2 nm 的位錯(cuò)偶極子在其附近迅速形核(t=15 s)并發(fā)生攀移,而該單根位錯(cuò)則保持穩(wěn)定(t=17s)。以上觀察到的復(fù)雜位錯(cuò)形核與運(yùn)動(dòng)動(dòng)力學(xué),比如純滑移、純攀移以及混合運(yùn)動(dòng),表明電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)活動(dòng)具有高度復(fù)雜性和多樣性。作者認(rèn)為層狀氧化物中的納米-原子尺度非均勻鋰離子脫嵌與傳輸是以上復(fù)雜位錯(cuò)動(dòng)力學(xué)的主要誘因,厘清二者的內(nèi)在關(guān)聯(lián)需要未來開展更深入的研究。

圖3 電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)形核、運(yùn)動(dòng)和湮滅的動(dòng)力學(xué)過程

4.位錯(cuò)誘導(dǎo)的裂紋—巖鹽相同步形核

進(jìn)一步地,作者通過對(duì)電化學(xué)循環(huán)后的層狀氧化物進(jìn)行統(tǒng)計(jì)性的原子分辨率成像,探究了位錯(cuò)形成對(duì)層狀正極材料結(jié)構(gòu)退化的影響。如圖4A和4B所示,巖鹽相(NiO,晶格氧損失和過渡金屬遷移共同誘導(dǎo)的電化學(xué)惰性有害相)優(yōu)先以納米疇的形式在單根位錯(cuò)或位錯(cuò)偶極子周圍成核。同時(shí),位錯(cuò)周圍的晶格膨脹(圖4C)被觀察到可誘導(dǎo)裂紋的成核(與前期研究結(jié)果具有一致性)。以上結(jié)果表明,電化學(xué)反應(yīng)誘導(dǎo)生成的位錯(cuò)為層狀氧化物正極材料中的有害相變和力學(xué)失穩(wěn)提供了優(yōu)先形核位點(diǎn)。

圖4位錯(cuò)誘導(dǎo)的裂紋—巖鹽相同步形核

5.位錯(cuò)爆發(fā)—湮滅(burst-annihilation)誘導(dǎo)的局部取向變化

此外,作者還觀察到由位錯(cuò)爆發(fā)—湮滅(burst-annihilation)誘發(fā)的局部晶格取向變化。圖5A 顯示,在脫鋰之前,該層狀氧化物初級(jí)顆粒由取向略有不同的納米疇(domain1 和 domain2)組成,這可能是由于初級(jí)顆粒并非完美的單晶,即不同區(qū)域之間存在微小取向差(燒結(jié)過程中可偶然引入,前人研究中偶見報(bào)道)。原位結(jié)果表明,伴隨著脫鋰,大量位錯(cuò)從疇界處爆發(fā)形核(圖5B);隨后,通過反號(hào)位錯(cuò)的對(duì)消(湮滅),疇界處的位錯(cuò)密度迅速下降(圖5C-E)。伴隨著疇界位錯(cuò)密度的下降,domain1 發(fā)生再取向,最終其取向與domain2 幾乎一致。這種此前未被認(rèn)識(shí)到的、由位錯(cuò)突發(fā)-湮滅引發(fā)的區(qū)域重新取向(圖5G 為示意圖),可能對(duì)層狀氧化物中的鋰離子傳輸產(chǎn)生重要影響,值得在未來研究中進(jìn)一步探討。

圖5位錯(cuò)爆發(fā)—湮滅(burst-annihilation)誘導(dǎo)的局部取向變化行為該研究發(fā)現(xiàn),電化學(xué)反應(yīng)的本征不均勻性會(huì)在層狀氧化物中引入非均勻晶格畸變,從而在納米尺度誘發(fā)位錯(cuò)形核以及非平衡動(dòng)態(tài)演化(包括形核、運(yùn)動(dòng)、湮滅等)。位錯(cuò)動(dòng)力學(xué)的原子尺度原位監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,層狀氧化物中電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)攀移(climb)與滑移(glide)速度在同一數(shù)量級(jí),這與結(jié)構(gòu)金屬、陶瓷材料中應(yīng)力驅(qū)動(dòng)的位錯(cuò)滑移速度要遠(yuǎn)高于攀移速度(一般相差幾個(gè)數(shù)量級(jí))的傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)迥然不同。此外,作者還揭示了位錯(cuò)核心誘發(fā)的裂紋—巖鹽相同步形核機(jī)制以及位錯(cuò)爆發(fā)—湮滅(burst-annihilation)誘導(dǎo)的局部取向變化行為。總之,這一研究通過對(duì)電化學(xué)反應(yīng)驅(qū)動(dòng)的拓?fù)淙毕菅莼脑映叨仍挥^察,一方面拓展了人們對(duì)于外場(chǎng)作用下的拓?fù)淙毕菪袨榈恼J(rèn)識(shí),另一方面揭示了位錯(cuò)對(duì)層狀氧化物正極材料結(jié)構(gòu)退化的影響機(jī)制,有望為下一代層狀氧化物正極材料的研發(fā)提供理論支撐。同時(shí)該研究也凸顯了先進(jìn)電子顯微學(xué)表征技術(shù)在解決能源材料領(lǐng)域前沿科學(xué)問題中的重要作用。 C.Y. Wang*, R. Zhang, J. Li*, H.L. Xin*. Resolving electrochemically triggered topological defect dynamics and structural degradation in layered oxides, PNAS, 122 (3), e2409494122 (2025)https://doi.org/10.1073/pnas.2409494122忻獲麟,加州大學(xué)爾灣分校終身教授,校長(zhǎng)理事教授頭銜教授,美國(guó)電子顯微學(xué)會(huì)會(huì)士,ACS Nano副主編,康奈爾大學(xué)博士學(xué)位。2013年到2018年間,他在布魯克海文實(shí)驗(yàn)室建立了三維原位表征課題組。2018年夏,轉(zhuǎn)職于美國(guó)加州大學(xué)尓灣分校物理系并建立了以深度學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)的人工智能和能源材料研究組DeepEM Lab。忻獲麟教授是電子顯微學(xué)領(lǐng)域國(guó)際知名專家,是電鏡領(lǐng)域頂級(jí)年會(huì)Microscopy and Microanalysis 2020的大會(huì)主席以及2019年的大會(huì)副主席,NSLSII光源的科學(xué)顧問委員會(huì)委員,布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室功能納米材料中心和勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室提案審查委員會(huì)成員。他于2021年獲得Materials Research Society的杰青獎(jiǎng)(Outstanding Early-Career Investigator Award),Microscopy Society of America 的伯頓獎(jiǎng)?wù)拢˙urton Medal),UC Irvine的杰青獎(jiǎng)(UCI Academic Senate Early-Career Faculty Award);2020年獲得能源部杰青獎(jiǎng)(DOE Early Career Award);獲全球30 Climate Action 英杰獎(jiǎng)。他在表征和清潔能源方面的研究受到政府和大型企業(yè)的關(guān)注。他作為項(xiàng)目帶頭人(Lead PI)得到政府和企業(yè)界超過六百萬美元的資助用于其課題組在綠色儲(chǔ)能,電/熱催化和軟物質(zhì)材料方向的研究。他是Nature, Nat. Mater, Nat.Energy, Nat. Nanotechnol., Nat. Commun., Sci. Adv., Joule, Nano Lett., Adv. Mater. 等眾多期刊的審稿人。他從事人工智能電鏡和深度學(xué)習(xí)、原子級(jí)掃描透射電鏡以及能譜相關(guān)的理論和技術(shù)、高能電子隧道理論以及三維重構(gòu)理論等方向的研究。除了理論和方法學(xué)的研究,他應(yīng)用電子層析三維成像技術(shù)對(duì)鋰電池、軟硬物質(zhì)界面、金屬催化劑等多方面進(jìn)行了深入的研究。其課題組發(fā)表文章超過300篇,其中在Science,Nature,Nat. Mater.,Nat. Nanotechnol.,Nat. Energy,Nat. Catalysis,Nature Commun. 等頂級(jí)期刊上發(fā)表文章43篇(其中18篇作為通訊發(fā)表)。李巨教授,麻省理工學(xué)院終身教授,TMS會(huì)士,美國(guó)材料研究學(xué)會(huì)(MRS)會(huì)士,美國(guó)物理學(xué)會(huì)(APS)會(huì)士,美國(guó)科學(xué)促進(jìn)會(huì)(AAAS)會(huì)士。曾獲得美國(guó)青年科學(xué)家總統(tǒng)獎(jiǎng),TMS Hardy獎(jiǎng),MRS杰出青年研究者獎(jiǎng)等十余項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。長(zhǎng)期致力于材料性質(zhì)的多尺度計(jì)算研究,特別是在材料力學(xué)行為的原子模擬等方面獲得了多項(xiàng)重要突破,為理解材料的塑性變形微觀機(jī)制和揭示新材料現(xiàn)象的物理本質(zhì)奠定了重要基礎(chǔ)。研究領(lǐng)域包括:材料多尺度計(jì)算模擬;能量?jī)?chǔ)存和轉(zhuǎn)換材料;極端環(huán)境和非平衡條件下的材料行為。 王春陽,中國(guó)科學(xué)院金屬研究所沈陽材料科學(xué)國(guó)家研究中心研究員、博士生導(dǎo)師,國(guó)家海外高層次人才,遼寧省杰出青年基金獲得者,遼寧省興遼英才,沈陽市杰出人才。2014年本科畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè),2014-2019年在中國(guó)科學(xué)院金屬研究所沈陽材料科學(xué)國(guó)家(聯(lián)合)實(shí)驗(yàn)室(現(xiàn)沈陽材料科學(xué)國(guó)家研究中心)直接攻讀博士學(xué)位,從事原位定量透射電子顯微學(xué)、電子層析三維成像技術(shù)和金屬材料的形變與相變研究(導(dǎo)師:杜奎研究員)。2019-2023年在加州大學(xué)爾灣分校和布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室從事博士后研究(合作導(dǎo)師:忻獲麟教授)。2024年1月回到中科院金屬所沈陽材料科學(xué)國(guó)家研究中心,建立“金屬、能源材料的多維透射電子顯微學(xué)”實(shí)驗(yàn)室。團(tuán)隊(duì)主要研究方向?yàn)槿斯ぶ悄茈婄R技術(shù)、原位電鏡技術(shù)、電子層析三維成像技術(shù)、冷凍電鏡技術(shù)的發(fā)展及其在金屬、能源材料研究中的應(yīng)用。目前已發(fā)表論文~70篇(含4篇ESI熱點(diǎn)論文和4篇高被引論文),近五年論文被引~3000次。其中以第一/通訊作者在Nature、Nature Materials、Nature Energy、PRL、PNAS、JACS、Nature Communications、Matter(3)、Advanced Materials(2)、EES、Nano Letters(5)、Angew. Chem.、ACS Energy Letters等期刊發(fā)表論文~30篇。2022年獲美國(guó)電子顯微學(xué)會(huì)(MSA)Postdoc Scholar Award,2024年入選《麻省理工科技評(píng)論》中國(guó)“35歲以下科技創(chuàng)新35人”。曾擔(dān)任頂級(jí)電鏡大會(huì)M&M2020透射電鏡三維成像分會(huì)主席。現(xiàn)擔(dān)任布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室功能納米材料中心(CFN)提案評(píng)審委員會(huì)委員,擔(dān)任著名材料期刊JMST青年編委、金屬學(xué)報(bào)(英文版)編委以及ACS Nano等十余種國(guó)際期刊審稿人。受邀在M&M、TMS、ECS等重要國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議或知名研究機(jī)構(gòu)作特邀/邀請(qǐng)/專題報(bào)告近20次。團(tuán)隊(duì)研究成果被光明日?qǐng)?bào)、新華網(wǎng) 、中國(guó)新聞網(wǎng)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、中國(guó)科學(xué)報(bào)、中國(guó)科學(xué)院官網(wǎng)等權(quán)威媒介廣泛報(bào)道。忻獲麟的課題組(DeepEMLab.com)歡迎致力于研究和拓展電子顯微學(xué)、聚合物、電池和規(guī)模生產(chǎn)方向的學(xué)生、博士后、學(xué)者加入和訪問。有興趣的同學(xué)請(qǐng)email簡(jiǎn)歷至 huolinx@uci.edu。王春陽的課題組熱忱歡迎致力于先進(jìn)透射電子顯微學(xué)、金屬材料、能源材料、人工智能等研究方向的研究生(可聯(lián)合培養(yǎng)博士生)、博士后(中國(guó)科學(xué)院特別研究助理)加入團(tuán)隊(duì)。課題組學(xué)風(fēng)優(yōu)良、經(jīng)費(fèi)充足,與國(guó)際知名研究機(jī)構(gòu)和頭部企業(yè)合作廣泛。感興趣的朋友請(qǐng)聯(lián)系wangchunyang@imr.ac.cn