第一作者:裴安,解瑞寬,朱麗華

通訊作者:朱麗華?,柴國良?,高慶生?,郭正曉?

通訊單位:江西理工大學、中國科學院福建物質結構研究所、暨南大學、香港大學

論文DOI:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c12665

備注:本論文從開始實驗到最終發表,歷經五年,正式修改稿達五十多個版本,第一作者裴安歷經從研二到博四,從大子刊投到JACS,論文終于發表。

全文速覽

可再生能源驅動的低能耗(要求低槽壓)現場按需制氫具有重要意義。甲醇(ME)作為優良的儲氫載體,如何常溫常壓實現高效制氫備注關注。本研究針對在甲醇氧化反應(MOR)和氫氣析出反應(HER)中的共性科學問題,通過催化劑設計,以炭黑為催化劑載體,提出了一種由Pt單原子(Pt1)、Pd納米團簇(Pdn)和富含OH空位的鎳鈷氫氧化物(Ni,Co)(OH)x組成的三元位點(Triadic Sites)協同雙功能電催化劑(Pt1Pdn/(Ni,Co)(OH)x,記作TS催化劑),并深入揭示兩種不同的氧化還原反應的三元活性位點協同機制(詳見圖文摘要和機理動畫)。通過創建三活性位點協同機制,在常溫常壓條件下顯著提高了“甲醇和水共電解”液流電解池器件[MOR||HER]性能。在1.06 V的低槽壓下,該系統在~ 250 mA cm-2的大電流密度下可穩定運行110小時以上。進一步的能耗/經濟成本核算表明相較于甲醇熱重整制氫和堿性電解水制氫,該低電位驅動的“甲醇和水共電解”系統優勢明顯,展示了在實際工業應用中低電壓高電流密度現場按需制氫的潛力。該研究為電催化劑結構設計提供了新的思路,也為液態氫載體的高效轉化制氫提供了重要的理論和實驗依據。

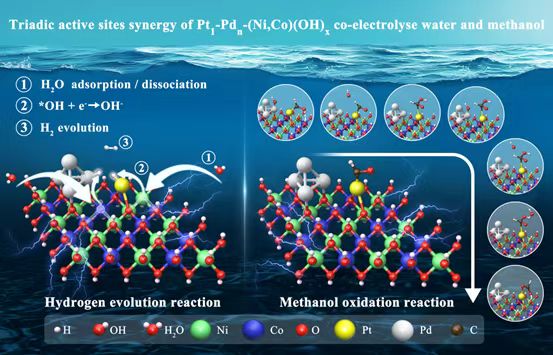

圖文摘要:TS催化劑電催化兩種不同的氧化還原反應(MOR & HER)的三元活性位點協同機制。

背景介紹

氫能作為綠色能源前景廣闊但存在儲存和運輸問題,甲醇(ME)作為儲氫載體,是現場按需制氫的理想選擇,可避免成本高昂和風險較大的輸運問題。然而,由甲醇釋放出氫氣面臨巨大挑戰,傳統的甲醇(蒸汽)重整反應需要高溫(250-300 ℃)和高壓(如5.0 MPa),且通常會產生CO、HCOOH和未反應的甲醇蒸汽等雜質,這些雜質難以去除且易毒化催化劑。即便是采用熱重整器,其凈熱效率僅為45%,盡管甲醇轉化率超過99%,但殘余CO的含量仍高達0.8%。此外,氫氣的進一步純化過程既困難又昂貴,因此,亟需開發一種成本低效益高的重整方法。通過甲醇電化學耦合制氫可實現常溫常壓下的氫氣析出,并且在理想情況下希望避免CO?的釋放,或將CO?轉化為高附加值產品。但這種“ME-to-H2”的電轉化至今受到高壓(能耗)和競爭性析氧反應的影響。目前已報道的甲醇電催化轉化耦合制氫的過程通常面臨高電壓、高能耗、以及與氧氣析出反應(OER)的競爭問題。近年以來,開發低電壓、高效率的MOR和HER耦合的新型電催化劑成為解決該問題的關鍵。

與傳統的堿性水電解(AWE)相比,陽極MOR由于其較低的理論標準電氧化電位(約0.016 V)相比于水的氧化反應(H2O > 1.230V),能替代緩慢的OER反應。此外,OER過程中生成的活性氧種容易腐蝕/穿透膜并到達陰極,帶以安全隱患,而[MOR||HER]液流器件則更安全,無氧氣生成。然而,非貴金屬催化劑需要較高的電壓(> 1.230V)以以驅動陽極MOR,且對于[MOR||HER]耦合反應,電解池槽壓甚至更高(> 1.600~2.800 V),以實現大電流密度(> 200 mA cm-2),導致高能耗居高不下,然而,可再生能源驅動的電解槽往往需要低槽壓以以降低能耗。研究表明,基于貴金屬Pt(Pd)的催化劑能夠在約0.300 V下催化MOR,但由于反應中間體(CHO*、COOH*)吸附較弱、容易遵循CO路徑易毒化催化劑以及Pt(Pd)容易被電氧化生成惰性的PtO?(PdO)而失活,導致低槽壓下的[MOR||HER]高效耦合反應難以有效實現。另一方面,對于陰極的HER反應,在Pt/Pd表面上,其對水分子的吸附/活化能力較差,且Pt/Pd-H*的鍵合較強,難以高效析氫。因此,如何開發新型催化劑實現低槽壓高效耦合MOR和HER反應,并在工業級大電流密度下可穩定運行,顯得尤為關鍵。

本文亮點

由于HER和MOR都是多步驟反應,設計多個活性位點可避免反應中間體的結合能擴展限制,充分利用協同效應以增強反應性和選擇性。通常,Pt單原子表現出優異的HER活性,Pd簇則在電催化氧化中更具高效性且具有較強的抗CO中毒能力。合理的組合兩者有望增強兩種電氧還原反應的活性和選擇性。然而,在裸Pt/Pd表面上,其對水分子的吸附/活化能力較差,且Pt/Pd-H*的鍵合較強,HER活性有待提高。因此,構建強的“酸堿分離微環境”以促進極性分子(如水和甲醇)的電化學分解,成為提高催化性能的有效途徑。雙金屬氫氧化物作為合適的基底,能夠通過表面缺陷的富集和對反應物種的選擇性吸附活化以提升催化性能。

本研究提出了一種高效、穩定且具有協同功能的“三活性位點” (TS催化劑)電催化劑,Pt1Pdn/(Ni,Co)(OH)x/C。通過將Pt單原子與Pd納米團簇結合在鎳鈷氫氧化物(Ni,Co)(OH)x上,成功創造了三位協同活性位點。這些活性位點不僅有效增強了甲醇氧化反應(MOR)的選擇性,特別是促進了*CHOOH路徑,從而抑制了CO中毒,還能在HER中形成較好的“酸堿分離微環境”,提高水分子的吸附和分解效率。該催化劑實現了低電壓下高電流密度下氫氣生成,解決了傳統催化體系中存在的高電壓和反應選擇性差的問題。能夠直接耦合MOR和HER,解決了實現高電流密度的難題。

圖文解析

要點一:以炭黑為催化劑載體,制備了Pt單原子(Pt1),Pd團簇(Pdn)錨定在(Ni,Co)(OH)x表面的結構催化劑(Pt1Pdn/(Ni,Co)(OH)x/C,記作TS催化劑)。并結合球差電鏡和同步輻射等多種表征加以證明。

圖1. TS催化劑的制備及結構分析。(a) TS催化劑的AC-STEM圖。(b) AC-STEM圖和(c) Pt, (d) Pd, (e) Ni, (f) Co, (g) O元素面掃圖。比例尺:(b-g) 5 nm。(h) TS催化劑的XRD圖。TS催化劑在(i) Pt L3邊和(j) Pd K邊的EXAFS譜。

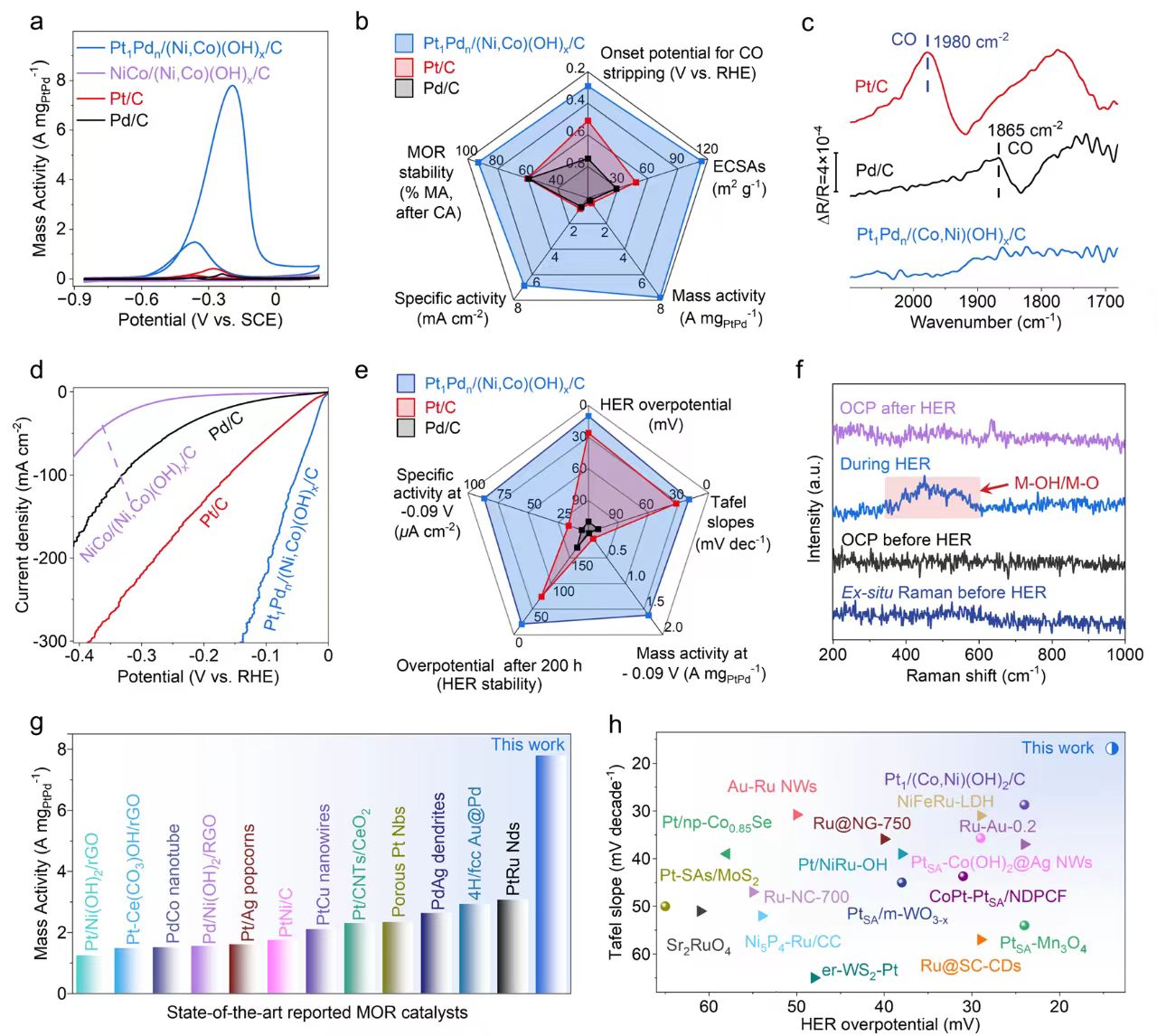

要點二:TS電催化劑具有優異的甲醇電氧化和析氫性能,相較于商業Pt/C和Pd/C多項指標明顯提升,質量活性在已報道的文獻中處于前列,通過原位紅外證明了TS電催化劑抑制了MOR過程的CO路徑,增強了甲酸路徑,原位拉曼證明在HER過程中,水分解在(Ni,Co)(OH)x表面上進行。

圖2. TS催化劑對MOR和HER的電催化性能。(a) MOR在1.0 M KOH + 1.0 M CH3OH溶液中PtPd含量歸一化循環伏安圖。(b) TS催化劑、Pt/C催化劑和Pd/C催化劑的MOR性能比較。(c) 催化劑在MOR過程中的電化學原位FTIR光譜。(d) 所得催化劑在1.0 M KOH溶液中的HER極化曲線。掃描速率為5 mV s-1。(e) TS催化劑、Pt/C催化劑和Pd/C催化劑催化HER性能的比較。(f) HER前的非原位拉曼光譜,HER前OCP下的Operando拉曼光譜,

HER在-1.3 V(vs. Hg/HgO)下的拉曼光譜,以及HER后TS催化劑的開路電位(OCP)。TS催化劑與文獻中催化劑的(g) MOR和(h) HER性能比較。

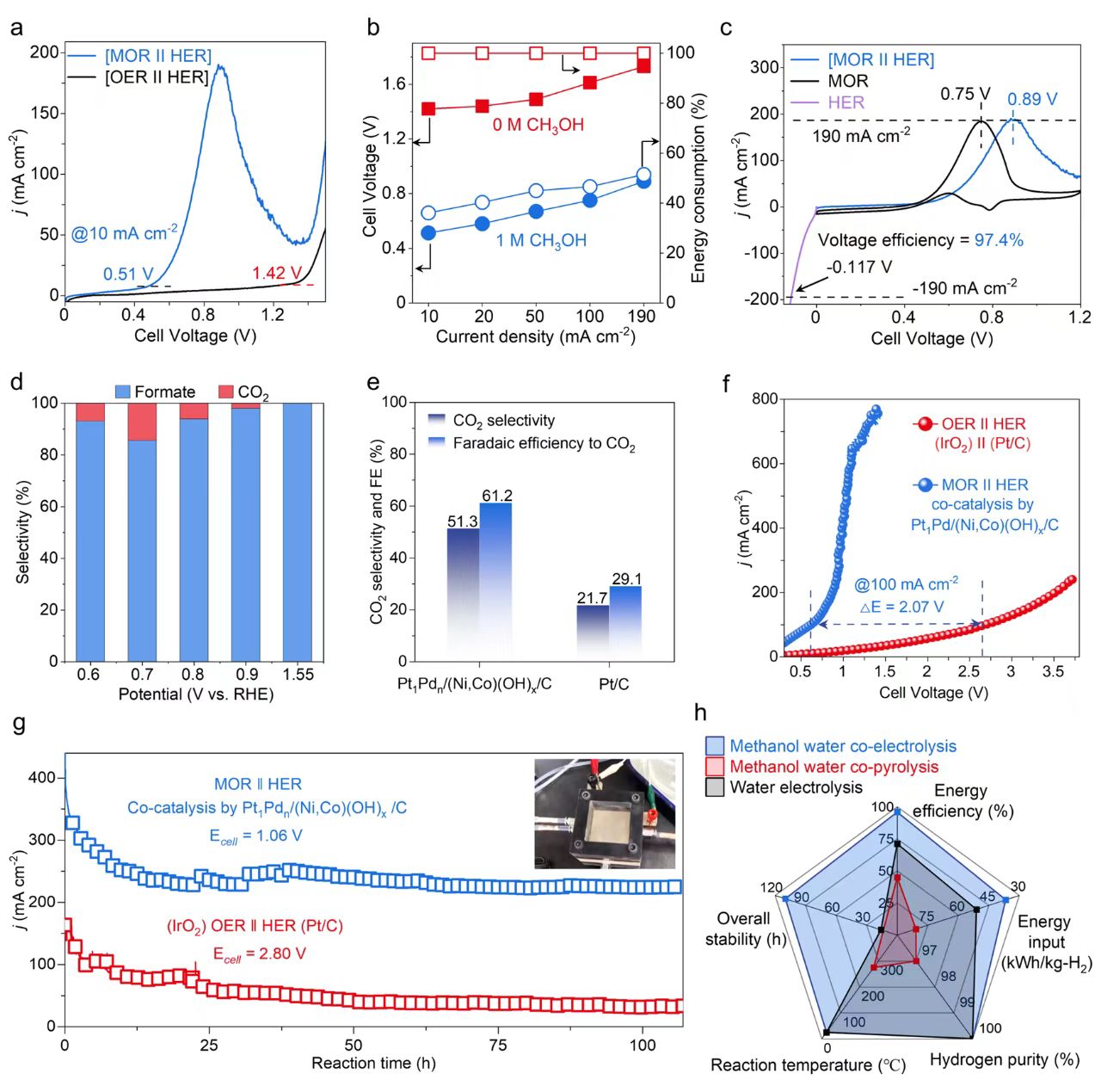

要點三:具有雙功能的TS電催化劑表現出優異的液流器件性能,應用于[MOR||HER]相較于商業[OER||HER]的制氫能耗和效率明顯提升。在1.06 V的低槽壓下,TS電催化劑共催化的“甲醇和水共電解”系統([MOR||HER])液流電解池在~ 250 mA cm-2的大電流密度下可穩定運行110小時以上。能耗/經濟成本核算證明相較于甲醇熱重整制氫和堿性電解水制氫,該低電位驅動的“甲醇和水共電解”系統優勢明顯。

圖3. TS催化劑偶聯MOR和HER集成電解池的電催化性能。(a) TS催化劑在1.0 M KOH含/不含1.0 M CH3OH,10 mV s-1 H型電解池中,共催化MOR偶聯HER和水分解[OER||HER]的線性掃描伏安曲線。(b) 在1.0 M KOH(含/不含1.0 M CH3OH)條件下,[MOR||HER]和[OER||HER]在不同電流密度下的偶聯電解池電位和能耗的比較。(c) 單個HER和MOR曲線的極化曲線,以及偶聯到[MOR||HER]電解池后的極化曲線。(d) 1.0 M KOH + 1.0 M CH3OH溶液(25 mL),在0.600 ~ 1.550 V(vs RHE)的不同電壓下,電解10,000 s后,TS催化劑的甲酸選擇性。(e) TS催化劑和Pt/C的CO2選擇性和催化效率(FE),在0.800 V vs. RHE條件下,甲醇轉化率接近100%。(f) TS催化劑在1.0 M KOH和1.0 M CH3OH共催化下,掃描速率為50 mV s-1時,[MOR||HER]和[OER||HER](水分解)液流電池的極化曲線。(g) TS催化劑在固定電池電壓1.060 V下連續運行110 h時[MOR||HER]液流電池的穩定性測試。反應條件:陽極MOR: 1.0 M KOH + 1.0 M CH3OH溶液,陰極HER: 1.0 M KOH溶液,循環流量(25 mL min-1),陽極和陰極均為TS催化劑。(h) 三種不同制氫途徑的比較。

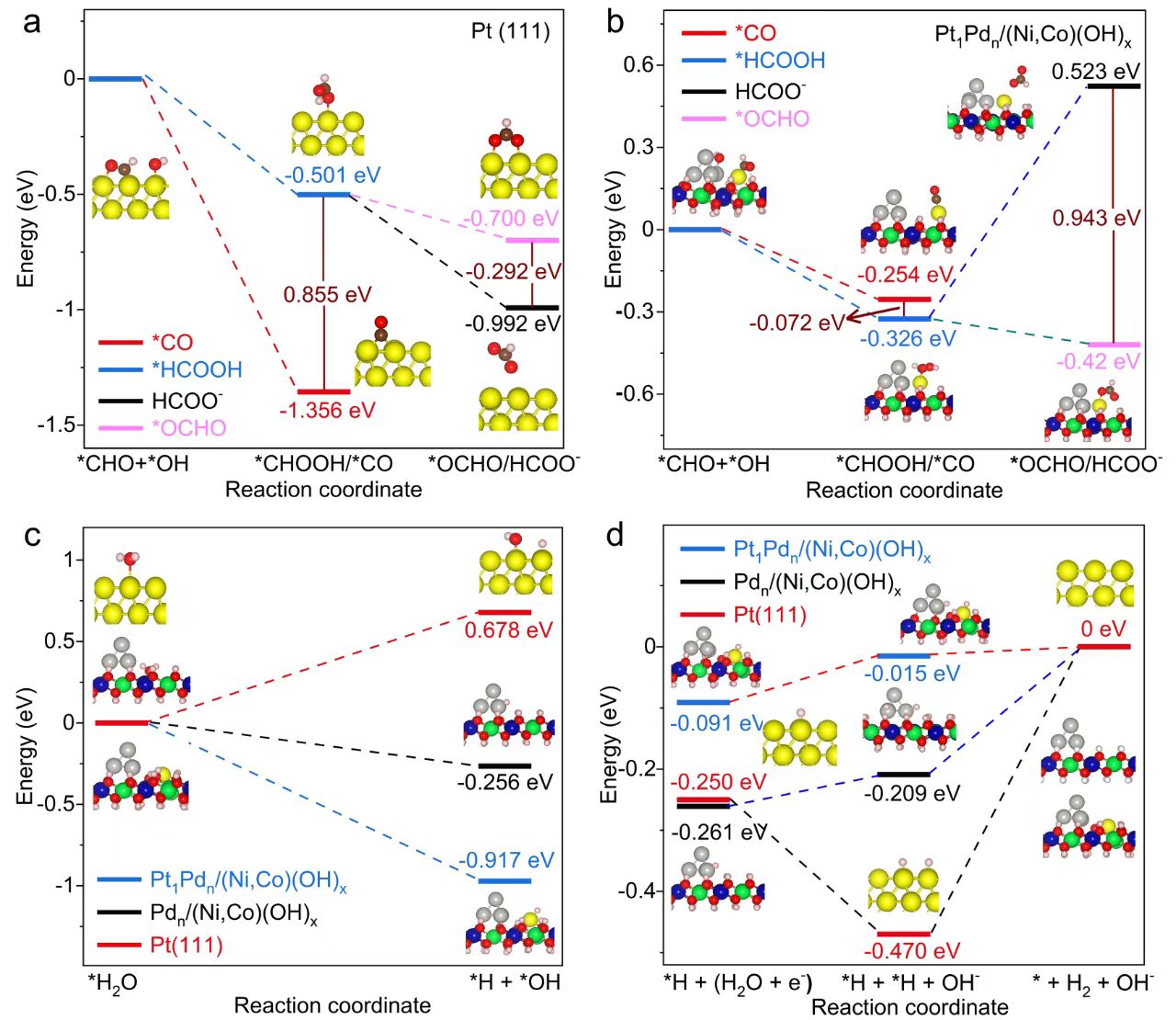

要點四:DFT理論計算證明在MOR過程中,OH*優先吸附在Pdn上,然后在(Ni,Co)(OH)x表面氫鍵的幫助下,與鄰近Pt1上的中間體(如*CHO或*CHOOH)相互作用。與*CO路徑相比,*CHOOH路徑的選擇性增強使MOR活性在高電流密度下可繼續保持。在HER中,(Ni,Co)(OH)x上的Pt1、Pdn和OH空位位點形成“酸堿”微環境,促進水吸附和分解,在Pt1和Pdn上吸附中間體*H,在空位處吸附*OH,通過Tafel機制促進不對稱Pt1和Pdn位點高效產H2。

圖4. MOR和HER在Pt1Pdn/(Ni,Co)(OH)x上的DFT計算及反應機理。(a) Pt(111)和(b) Pt1Pdn/(Ni,Co)(OH)x在1.0 M KOH + 1.0 M CH3OH中MOR生成*CO和*CHOOH的自由能圖。Pt(111)、Pdn/(Ni,Co)(OH)x和Pt1Pdn/(Ni,Co)(OH)x上(c) 水解離和(d) H2生成的自由能圖。

總結與展望

本研究表明通過設計具有三位協同活性位點(TS)催化劑,能夠實現低電壓下的高效氫氣生成,為甲醇與水共電解制氫提供了新的催化劑設計策略。對于MOR,TS催化劑改善了反應中間體的吸附,有利于*CHOOH途徑而不是*CO途徑,Pt(Pd)-O-(Ni,Co)的強配位,可抑制高活性的Pt1和Pdn因局部電子再分布被電氧化為PtO2和PdO而失活。對于HER,在Pt1、Pdn和(Ni,Co)(OH)x之間創造了一個合適的“酸堿”微環境。Pt1、Pdn和(Ni,Co)(OH)x的協同作用促進了水的活化,導致Pt1和Pdn上不對稱吸附的*H通過Tafel步驟生成H2(*HPt + *HPd→H2)。*OH的同時解吸實現了下一個HER循環。這種瞬態物種的協同配位使TS催化劑成為堿性溶液中HER的高效催化劑。因此,TS催化劑在低電池電壓下實現了700 mA cm-2的高電流密度。這一技術有望用于高純氫的高效按需生產,尤其是在分布式氫氣生成和綠色能源系統中。該研究為電催化劑結構設計提供了新的思路,也為液態氫載體的高效轉化制氫提供了重要的理論依據。

作者介紹

通訊作者簡介

朱麗華教授:江西理工大學教授,博士生導師,2014年9月博士畢業于廈門大學,2020年6月-2022年5月在香港大學從事博士后研究(“香江學者”計劃)。入選江西省杰青、江西省首批培養類“雙千計劃”人才、“江西省青年井岡學者”等。獲江西省自然科學二等獎2項(排名第一1項)、江西省教學成果一、二等獎各1項、福建省優秀博士論文獎等。長期從事多相催化、電催化及稀土催化的研究,相關研究成果發表在J. Am. Chem. Soc.、Energy & Environ. Sci.、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Catal.、Appl. Catal. B、J. Catal.、Chem. Eng. J.、Small、Green Chem.等學術期刊上。授權專利5項。

柴國良教授:現任中科院福建物質結構研究所博士生導師、研究員、課題組長。柴國良研究員2007年畢業于華中師范大學化學學院獲學士學位,2012年畢業于中科院福建物質結構研究所獲博士學位,2012-2014年于東京工業大學從事博士后研究,2014-2016年為倫敦大學學院博士后,2016年到中科院福建物質結構研究所任研究員、課題組長,主要從事能源材料(電催化、電池等)和無機光電功能材料(非線性光學材料等)的實驗合成和第一性原理計算的研究工作,在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energy & Environ. Sci., Adv. Mater., Nat. Commun.等雜志發表SCI論文100余篇。

高慶生教授:,暨南大學化學與材料學院教授、博士生導師,教育部青年長江學者、廣東省自然科學杰出青年基金獲得者。2005、2010年在復旦大學化學系分別獲理學學士、博士學位,2010年赴德國馬普所從事博士后研究,2012年7月到暨南大學獨立開展工作。研究領域為能源小分子的催化轉化,主持國基重點(合作)、面上、廣東省高校創新團隊等項目10余項。已在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.、Sci. Bull.、Chem. Sci.、ACS Catal.等期刊發表論文120余篇,總引用超過9000次。

郭正曉教授:香港大學理學院化學系與工學院機械工程系雙聘講座教授,倫敦大學學院(University College London)榮譽教授,歐洲科學院院士(Academia Europaea)。長期從事能源與環境應用方向的功能納米材料(MOFs、COFs、二維材料、多級孔材料等),“熱-電-光”關聯催化,以及化學裝置的設計與制備。已主持/參與英-中,歐-中,歐盟,英-美等聯合創新項目30多項。曾榮獲化學工業協會(SCI), 皇家化學學會(RSC)和英國材料學會(IoM3)聯合頒發的貝爾比獎,多次入選科睿唯安度全球“高被引科學家”。以通訊作者身份在Nat. Energy, Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energy Environ. Sci., Adv. (Energy,Funct.) Mater., Nano Lett.,等刊物發表論文300余篇(被引用32,000余次,H = 81)。更多詳細信息請參考課題組主頁:https://zxguo.hku.hk/

第一作者簡介

裴安:現于華南理工大學環境與能源學院從事博士研究工作(導師陳光需教授),本碩畢業于江西理工大學(獲應用化學和英語雙學士學位,碩士導師朱麗華教授),主要從事金屬/載體界面電(熱)催化性能及原位反應機理、電化學能源器件相關研究,近五年以第一作者/通訊作者在J. Am. Chem. Soc., Nat. Commun. (2篇), Energy & Environ. Sci. (封面論文, ESI高被引), Adv. Funct. Mater.等期刊發表論文十余篇。曾獲評碩士研究生國家獎學金,江西理工大學第十六屆“十佳大學生”暨第十二屆“泰豪之星”提名及江西理工大學優秀碩士畢業生,獲評博士研究生國家獎學金,華南理工大學校長獎學金,廈門大學化學化工學院第七屆博士研究生學術論壇二等獎等。

解瑞寬:解瑞寬:現于中國科學院福建物質結構研究所從事助理研究員工作,博士畢業于東華大學,主要從事新型電催化劑設計及催化反應機理的相關研究。至今以第一作者在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energy & Environ. Sci., Nat. Commun.等國際期刊發表論文十余篇。

招聘信息:

鑒于目前在研項目有香港研究資助局、香港創新科技署Innov@HK, UGC-TRS (Theme-Based Research), RGC-GRF (General Research Fund), UGC-STG (Strategic Topics Grant)和香港大學的鼎力支持,郭正曉院士課題組致力于“理論計算,機器學習和實驗開拓” 有效生成式結合的創新科研機制,長期招聘基礎知識扎實、創新能力強、合作精神優秀的研究助理教授、博士后和博士生,方向不限于生物質/HER/OER/ORR/CO2RR/甲烷氧化等清潔能源的轉換與儲存。詳情請見:https://zxguo.hku.hk/。