編輯總結(jié)

將捕獲的二氧化碳(CO?)轉(zhuǎn)化為燃料和化學(xué)原料是一種重要的碳減排替代方案。本綜述了 CO? 加氫的熱催化路線,重點(diǎn)關(guān)注甲醇作為燃料和化學(xué)原料的合成,以及 CO? 向一氧化碳和烴類的轉(zhuǎn)化。深入理解活性位點(diǎn)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)物選擇性的關(guān)系,并開發(fā)基于地球豐富元素的長(zhǎng)壽命催化劑,將是未來研究的關(guān)鍵。——Phil Szuromi

主要內(nèi)容

催化 CO? 加氫是一條潛在的可持續(xù)燃料和化學(xué)品合成途徑,但現(xiàn)有催化劑仍需優(yōu)化。特別是,活性位點(diǎn)的識(shí)別、催化劑組分之間的相互作用及其動(dòng)態(tài)行為尚不清晰,而這些基礎(chǔ)研究對(duì)于設(shè)計(jì)更高效、更穩(wěn)定的催化劑至關(guān)重要。 鑒于此,美國(guó)杜肯大學(xué)Jingyun Ye和法國(guó)洛林大學(xué)Robert Wojcieszak教授團(tuán)隊(duì)合作在Science期刊上發(fā)表了題為“Hydrogenation of CO2 for sustainable fuel and chemical production”的最新綜述論文。由于催化劑的活性主要取決于活性位點(diǎn)(包括金屬、氧化物和碳化物等),本綜述重點(diǎn)討論近年來報(bào)道的各種高效 CO? 轉(zhuǎn)化異相催化劑,涵蓋 CO(CO)、甲醇(CH?OH)、甲烷(CH?)及更高碳數(shù)烴類的合成。此外,研究者探討了活性位點(diǎn)結(jié)構(gòu)與催化選擇性之間的關(guān)鍵關(guān)系,而不受催化劑具體組成的限制。

綜述亮點(diǎn)

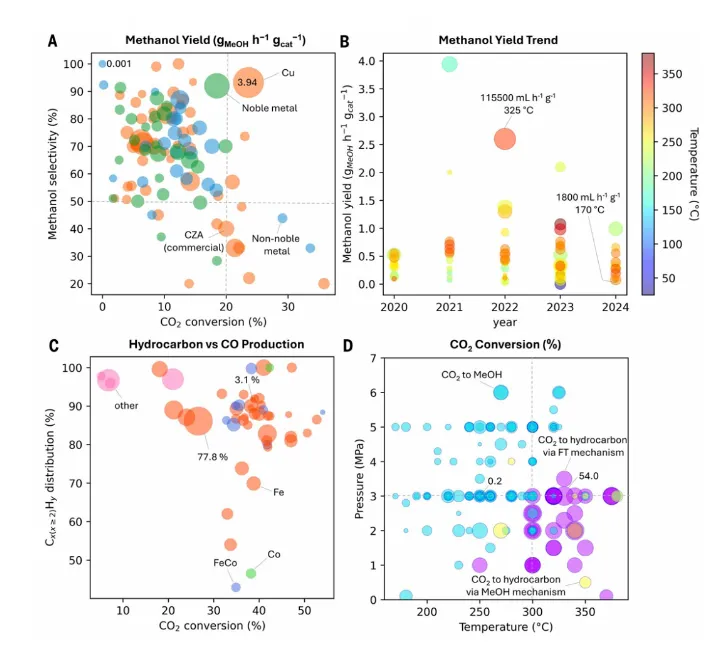

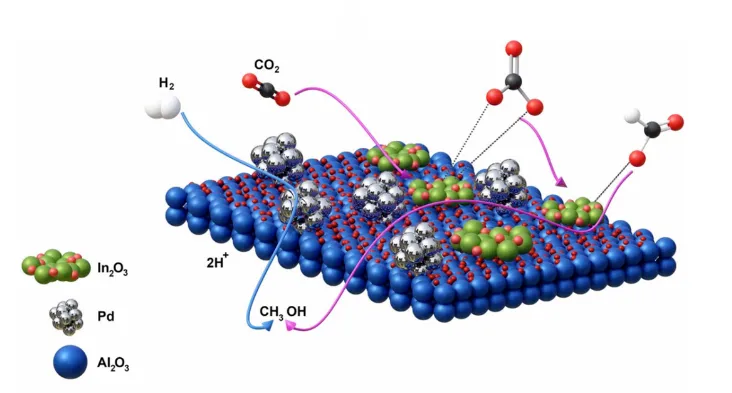

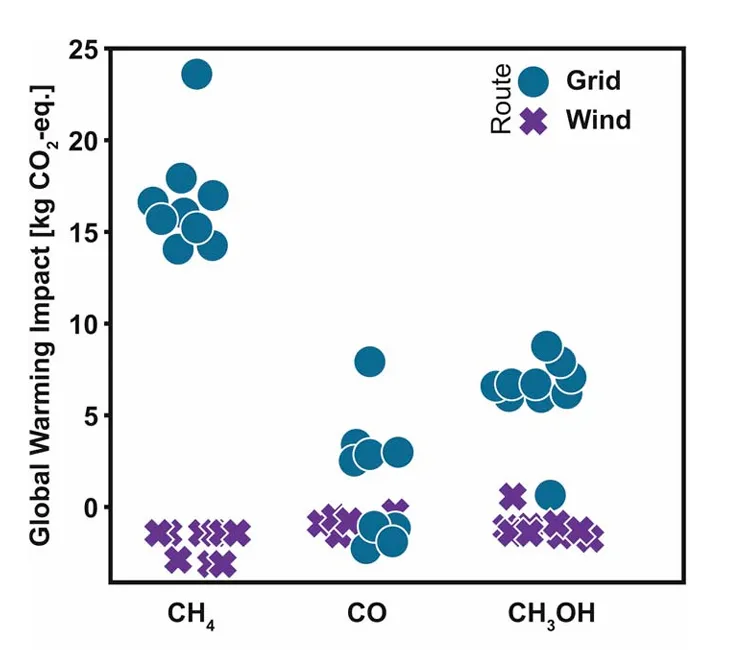

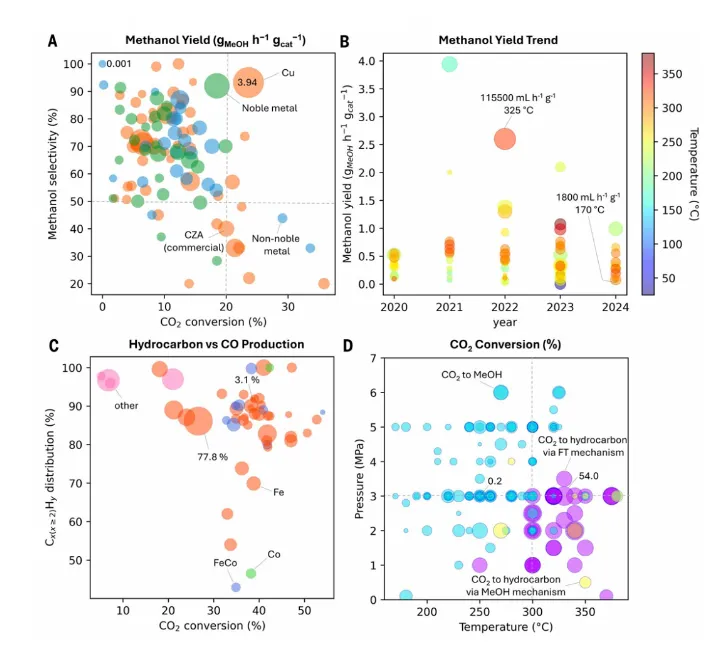

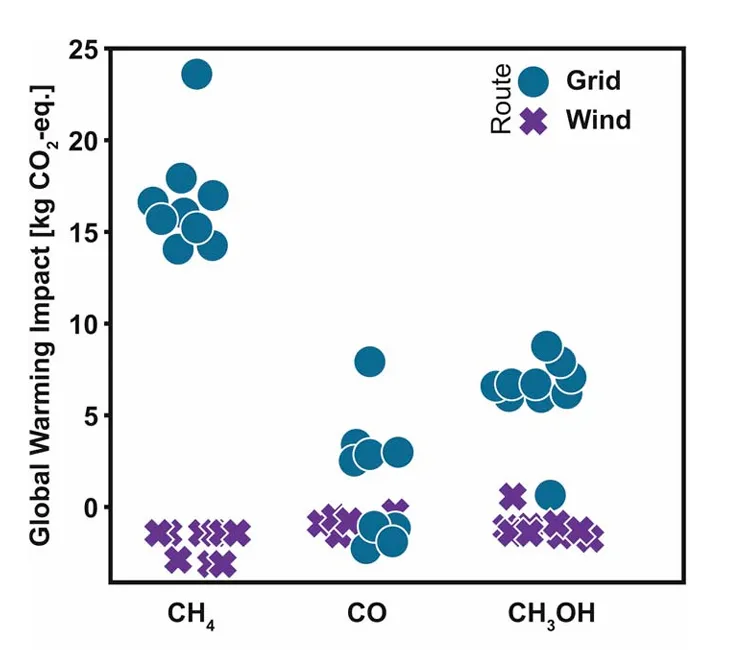

(1) 該綜述首次系統(tǒng)總結(jié)了CO?加氫轉(zhuǎn)化的熱催化路線,重點(diǎn)關(guān)注甲醇的合成及其進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為一氧化碳和烴類化合物。研究強(qiáng)調(diào)了催化劑活性位點(diǎn)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)物選擇性之間的關(guān)系,并提出了延長(zhǎng)催化劑壽命及優(yōu)化地球豐產(chǎn)元素催化劑的關(guān)鍵方向。(2) 研究通過回顧C(jī)O?加氫制甲醇的催化劑發(fā)展歷程,指出傳統(tǒng)Cu/Zn/Al?O?(CZA)催化劑存在逆水煤氣變換(RWGS)反應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)和易燒結(jié)失活的問題,導(dǎo)致CO?轉(zhuǎn)化效率受限。近年來,In?O?基催化劑因其高甲醇選擇性(超過50%)而受到關(guān)注,其中Cu/ZnO/MnO/KIT-6催化劑在180°C下表現(xiàn)出較高的甲醇產(chǎn)率。此外,研究比較了不同催化劑在溫度和壓力條件下的選擇性趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)甲醇催化劑在低溫高壓(<300°C,>3 MPa)條件下表現(xiàn)最佳,而烴類催化劑在高溫低壓(>300°C,<3 MPa)條件下更具優(yōu)勢(shì)。 (3) 研究進(jìn)一步分析了CO?加氫技術(shù)在可持續(xù)發(fā)展中的潛力。雖然該技術(shù)可利用可再生能源(如風(fēng)能)驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)部分碳減排,但其環(huán)境影響受CO?來源和具體轉(zhuǎn)化工藝的影響較大。尤其是在航空和航運(yùn)等難以電氣化的領(lǐng)域,CO?加氫制燃料(e-fuels)可能是較優(yōu)選擇。(4) 展望未來,研究建議開發(fā)能夠直接促進(jìn)CO?轉(zhuǎn)化為甲醇、同時(shí)減少RWGS反應(yīng)的新型催化劑,并提出通過優(yōu)化催化劑載體和摻雜穩(wěn)定元素來緩解燒結(jié)失活。此外,Pd-In催化劑雖具有潛力,但成本仍然是一個(gè)關(guān)鍵問題。要實(shí)現(xiàn)真正的碳負(fù)排放,需結(jié)合直接空氣捕集(DAC)技術(shù),否則凈負(fù)排放仍存挑戰(zhàn)。

圖文解讀

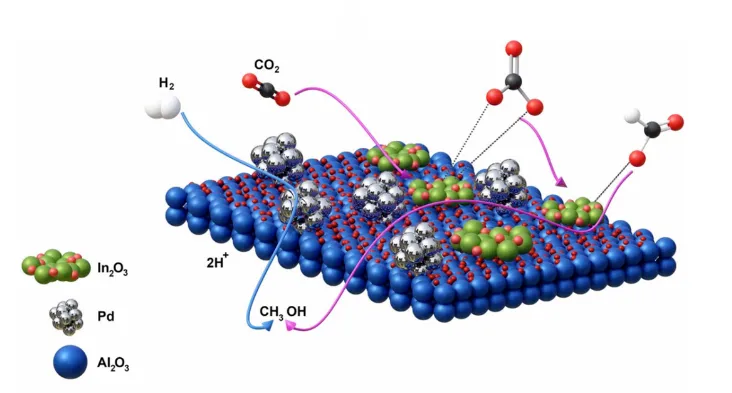

圖1. CO2加氫。

結(jié)論展望

從CO?合成獲得的燃料,包括含氧化合物和碳?xì)浠衔铮徽J(rèn)為是交通運(yùn)輸部門脫碳的有前景解決方案,尤其適用于航空、航運(yùn)和長(zhǎng)途貨運(yùn)等難以電氣化的領(lǐng)域。盡管CZA(銅-鋅-鋁催化劑)以及以Fe或Co為基礎(chǔ)的催化劑長(zhǎng)期以來是該領(lǐng)域的核心,但它們的局限性已日益顯現(xiàn)。隨著對(duì)“關(guān)鍵”元素(如Co、Cu和Zn)的需求增加及其供應(yīng)情況的變化(根據(jù)歐洲化學(xué)學(xué)會(huì)EuChemS的評(píng)估,Zn的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)與In相當(dāng),且高于Pd,而Cu和Co的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)也在不斷上升),一個(gè)關(guān)鍵問題隨之而來:研究者是否仍要完全依賴這些研究較為深入的催化劑,還是需要探索替代方案?研究尤其指出了CZA催化劑的缺陷,包括其壽命短和生產(chǎn)難度大。如前文所示(圖1A),僅僅通過對(duì)現(xiàn)有催化劑進(jìn)行改性并不能顯著提高目標(biāo)產(chǎn)物的產(chǎn)率。因此,催化劑制備的研究應(yīng)更關(guān)注如何延長(zhǎng)催化劑的活性壽命,例如提高抗燒結(jié)能力,或從工藝角度出發(fā),實(shí)現(xiàn)原位再生。以Pd為核心的替代催化劑(如Pd-In)在性能方面展現(xiàn)出良好前景,但其高昂的成本使其難以大規(guī)模應(yīng)用。此外,所有新型催化劑體系在獲得大規(guī)模測(cè)試數(shù)據(jù)或至少表現(xiàn)出穩(wěn)健的可擴(kuò)展性關(guān)系之前,都會(huì)面臨市場(chǎng)接受度問題。當(dāng)前,高通量篩選技術(shù)已逐步普及,可以快速測(cè)試和分析大量潛在催化劑候選材料,這為加速發(fā)現(xiàn)高性能催化劑帶來了巨大潛力。然而,全新的催化劑設(shè)計(jì)仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。首先,鑒定CO?加氫過程中涉及的關(guān)鍵活性物種,并在分子水平上全面理解催化循環(huán),目前仍超出了現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)和計(jì)算能力的極限。其次,理論模型與實(shí)際催化性能之間的差距,使得僅憑計(jì)算優(yōu)化催化劑設(shè)計(jì)難以直接轉(zhuǎn)化為實(shí)際性能的提升。此外,燒結(jié)、毒化和積碳等固有失活機(jī)制仍然缺乏深入研究,因此尚未能構(gòu)建一個(gè)準(zhǔn)確整合所有變量的穩(wěn)健模型。展望未來,下一代工具的應(yīng)用可能為該領(lǐng)域帶來突破,包括強(qiáng)化人工智能(AI)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)。結(jié)合龐大的實(shí)驗(yàn)與模擬數(shù)據(jù),并借助量子計(jì)算能力的提升,研究者可以在更大范圍內(nèi)、更高精度地進(jìn)行模擬,從而更真實(shí)地理解催化劑的結(jié)構(gòu)-活性關(guān)系及其關(guān)鍵特性。同時(shí),原位表征技術(shù)的不斷進(jìn)步,特別是在更真實(shí)的反應(yīng)環(huán)境下進(jìn)行檢測(cè)(例如更高效的光子收集和更先進(jìn)的數(shù)據(jù)解卷積技術(shù)),也使研究者能夠更精確地解析催化劑活性位點(diǎn)的演變機(jī)制。這些進(jìn)展有望超越當(dāng)前對(duì)金屬-金屬氧化物界面上甲酸根、甲氧基和羰基等常規(guī)物種的研究范疇,深入理解其真正的重要性。最終,研究者或許能夠完整解析CO?加氫催化循環(huán),這將被視為該領(lǐng)域的“圣杯”。這不僅可能為更可持續(xù)的CO?轉(zhuǎn)化路徑(包括生物基、混合型、光催化及電催化等低溫、低壓過程)鋪平道路,還可能推動(dòng)分布式CO?利用技術(shù)的發(fā)展。Jingyun Ye et al. ,Hydrogenation of CO2 for sustainable fuel and chemical production.Science387,eadn9388(2025).DOI:10.1126/science.adn9388