近日,吉林大學張宇/白雪/武振楠聯合重慶大學唐青、中國科學院上海高等研究院顧頌琦以“Lighting up metal nanoclusters by the H2O-dictated electron relaxation dynamics”為題,在國際權威期刊“Nature Communications”上發表了研究論文。該研究通過水分子鈍化金屬納米團簇(AuAg NCs)的氧空位缺陷,成功實現了從536 nm缺陷態綠光到480 nm團簇本征態天藍光的連續光調控,光致發光量子產率(PLQY)實現從5.3%到91.6%的突破性提升,同時揭示了水分子調控電子轉移動力學和抑制非輻射躍遷的機制。文章第一作者為吉林大學鐘圓和王雪博士、重慶大學黃周博士、中國科學院上海高等研究院韋堯博士。

研究亮點

4、多體系普適性驗證。將水分子動態調控金屬納米團簇發光性能的策略擴展到Au、AuCu等體系:水分子吸附使Au納米團簇的PLQY從1.3%提升至26.1%,AuCu納米團簇從4.1%提升至57.5%。通過同步輻射X射線吸收實驗證明了水分子具有類似的結構缺陷鈍化機理。

研究背景

缺陷在調控材料的光學與電子性質中發揮著關鍵作用,其應用已廣泛涉及能源存儲、催化、光伏及光電子等領域。材料的結構缺陷,包括空位、間隙原子和替代雜質等,常形成于材料的合成、純化、修飾、存儲至應用的全流程中。對于發光材料而言,缺陷通常能夠通過引入缺陷態能級捕獲電子或改變電子轉移路徑,從而顯著干擾激發態電子弛豫動力學,最終影響輻射與非輻射復合過程的平衡,進而決定其光致發光性能。因此,結構缺陷的精細調控對材料發光性能的定制和設計至關重要。

金屬納米團簇由單層配體保護的數個至數百個金屬原子組成,遵循“分離和保護”的超原子復合體模型。其兼具的無機金屬內核與有機-無機界面staple motifs結構使它們被視為“金屬分子”,并表現出多種類分子性質。由于金屬納米團簇的超小尺寸(通常<3 nm)及豐富的表面懸掛鍵/暴露位點,金屬團簇對結構缺陷高度敏感。動態結構演變、拓撲復雜性及高結晶性共同促使金屬團簇中缺陷的形成,而金屬內核與表面有機配體間的相互作用能夠進一步誘發晶格應變,加速結構缺陷的產生。近期的研究雖然已經在金屬團簇中觀察到表面空位與點缺陷,并揭示其可調控物理化學性質,但對缺陷類型與發光性能關聯的研究仍存在兩大挑戰:一方面,缺陷的存在易導致團簇穩定性下降,使其僅能在單晶或溶液中被捕捉到;另一方面,現有工作多聚焦缺陷本身的拓撲結構表征,極少闡明缺陷態發光機制及表界面電子弛豫動力學的調控規律。因此,揭示金屬納米團簇中結構缺陷與發光性能的構效關系,是實現其發光顏色可調可控和超高發光量子效率目標的迫切需求。

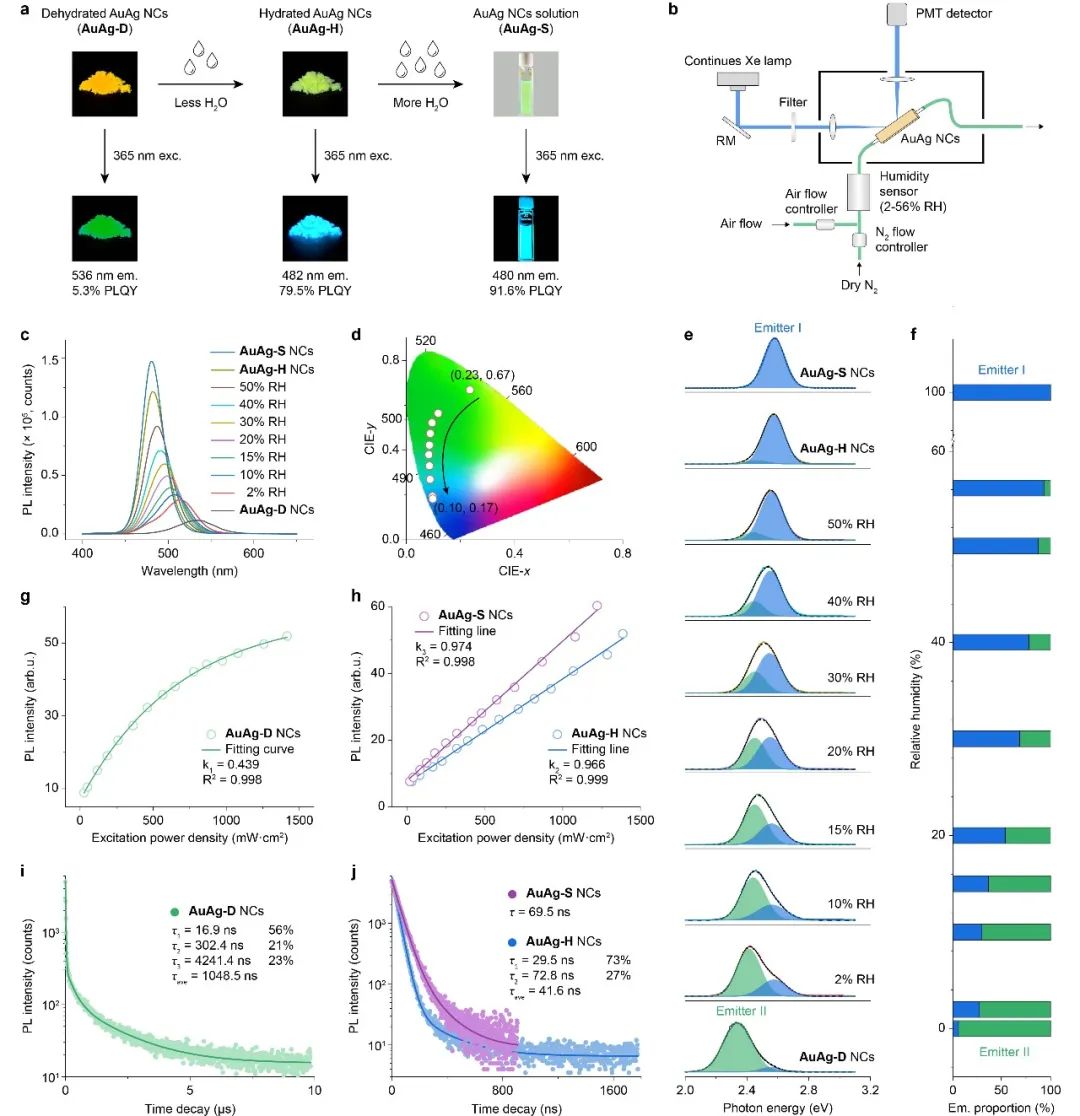

要點1:水分子觸發團簇發光性能可逆轉變。

圖1. 吸水前后AuAg納米團簇的光學性質。(a)AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的逐級演化及其在日光和365 nm光照下的照片。(b)自制的可控相對濕度環境系統示意圖。(c)AuAg納米團簇在不同相對濕度環境下的發射光譜。(d)CIE色坐標變化。(e)AuAg納米團簇在不同相對濕度環境下測得的發射光譜分峰擬合。(f)不同相對濕度條件下高能和低能發射峰占比變化。(g,h)AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的積分發光強度隨激發激光功率密度的變化趨勢及函數擬合。(i,j)370 nm光激發下AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的發光衰減及函數擬合結果。

要點2:揭示電子動力學調控機制與缺陷鈍化機理。

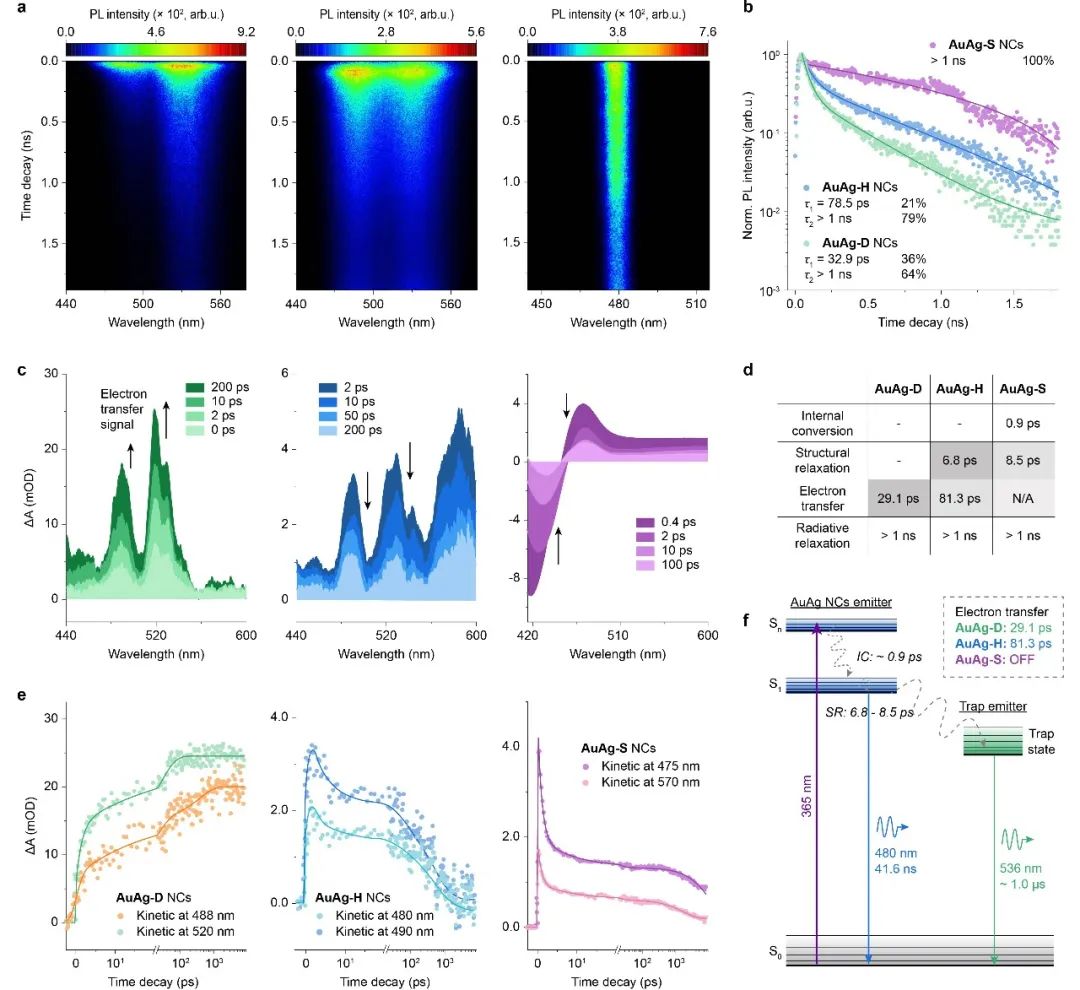

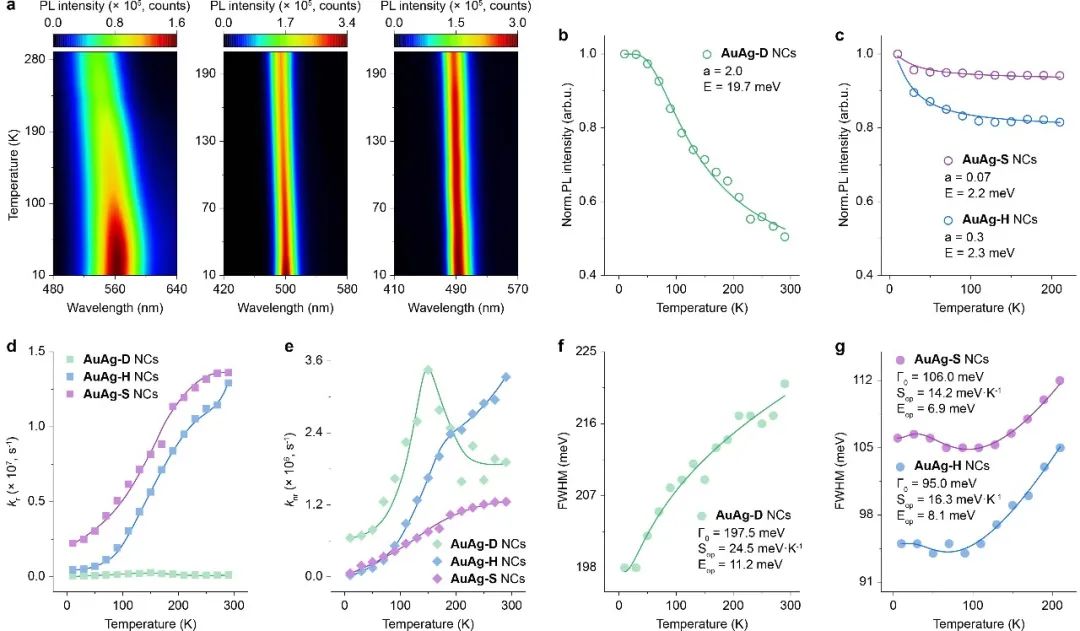

研究人員對AuAg納米團簇中水分子調控的團簇本征態向缺陷態的電子轉移過程進行了進一步探究。三種AuAg納米團簇的時間分辨光譜表明AuAg-D納米團簇中電子轉移過程最快,AuAg-H納米團簇中電子轉移過程受到明顯抑制,而AuAg-S納米團簇中電子轉移過程則完全消失。條紋相機光譜及其本征態發光的動力學擬合結果表明從AuAg-D到AuAg-S納米團簇中的電子轉移時間常數從32.9、78.5到完全消失。AuAg-D納米團簇的缺陷態ESA信號探測到明顯的上升過程,證明激發態電子的有效注入。相應的電子轉移時間常數從29.1、81.3到完全消失。研究人員給出了三種AuAg納米團簇發光能級圖闡明水分子調控AuAg納米團簇的發光顏色和發光效率是通過影響從團簇本征態向缺陷態的電子轉移過程實現的。研究人員探究了三種AuAg納米團簇中的發光結構來源和結構振動變化。通過對隨溫度變化的積分發光強度進行函數擬合發現AuAg納米團簇中本征態的發光來源于金屬內核,而缺陷態發光來源于內核中不飽和配位的Au/Ag原子。此外對隨溫度變化的半峰全寬進行電子-光學聲子強和弱耦合模型的擬合結果表明水分子的吸附能夠顯著抑制電子和光學聲子的耦合強度和能量,進而抑制激發態電子的非輻射弛豫過程。

圖 2. 水分子調控從團簇本征態到缺陷態電子轉移過程。(a)400 nm激光泵浦下AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的條紋相機圖像。(b)480 nm波長處的衰減動力學及其擬合結果。(c)365 nm激光泵浦、不同延遲時間下記錄的AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的飛秒-TA光譜。(d)不同監測波長下TA光譜動力學擬合的時間常數。(e)AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇在不同波長下的衰減動力學及其擬合。(f)水分子調控AuAg納米團簇中陷阱態發射的作用機制。

圖 3. 三種AuAg納米團簇的溫度依賴發光特性研究。(a)365 nm激發下AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇隨溫度變化的發射光譜。(b,c)AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的積分發光強度隨溫度的變化趨勢及用阿倫尼烏斯公式的擬合結果。(d,e)AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的kr和knr隨溫度的變化趨勢。(f,g)分別使用強電子-聲子耦合模型和弱電子-聲子耦合模型得到的AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的半峰全寬和溫度的函數關系。

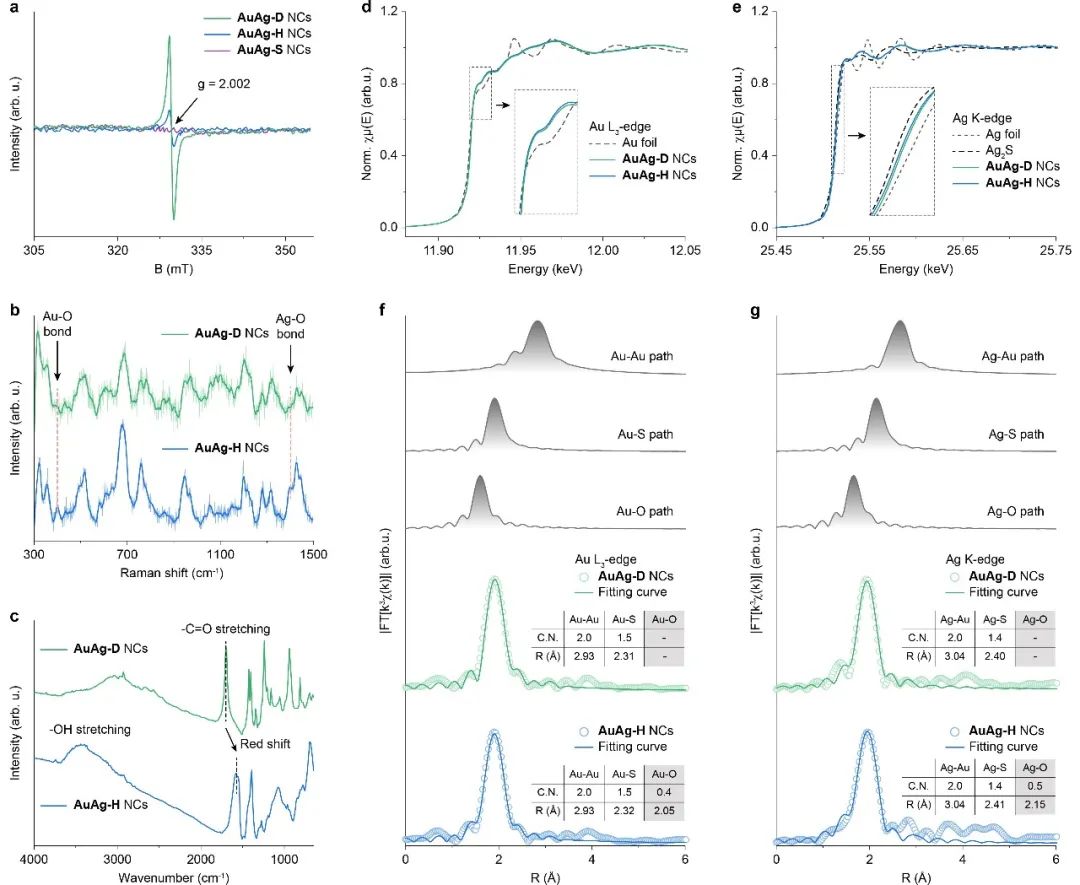

圖4. 三種AuAg納米團簇的電子性質和局域結構研究。(a)AuAg-D、AuAg-H和AuAg-S納米團簇的EPR波譜。(b)AuAg-D和AuAg-H納米團簇的拉曼光譜。(c)AuAg-D和AuAg-H納米團簇的同步輻射傅里葉變換近紅外光譜。(d)Au L3-邊XANES光譜。(e)Ag K-邊XANES光譜。(f)AuAg-D和AuAg-H納米團簇的Au L3-邊FT-EXAFS光譜擬合結果。(g)AuAg-D和AuAg-H納米團簇的Ag K-邊FT-EXAFS光譜擬合結果。

要點3:普適性驗證。

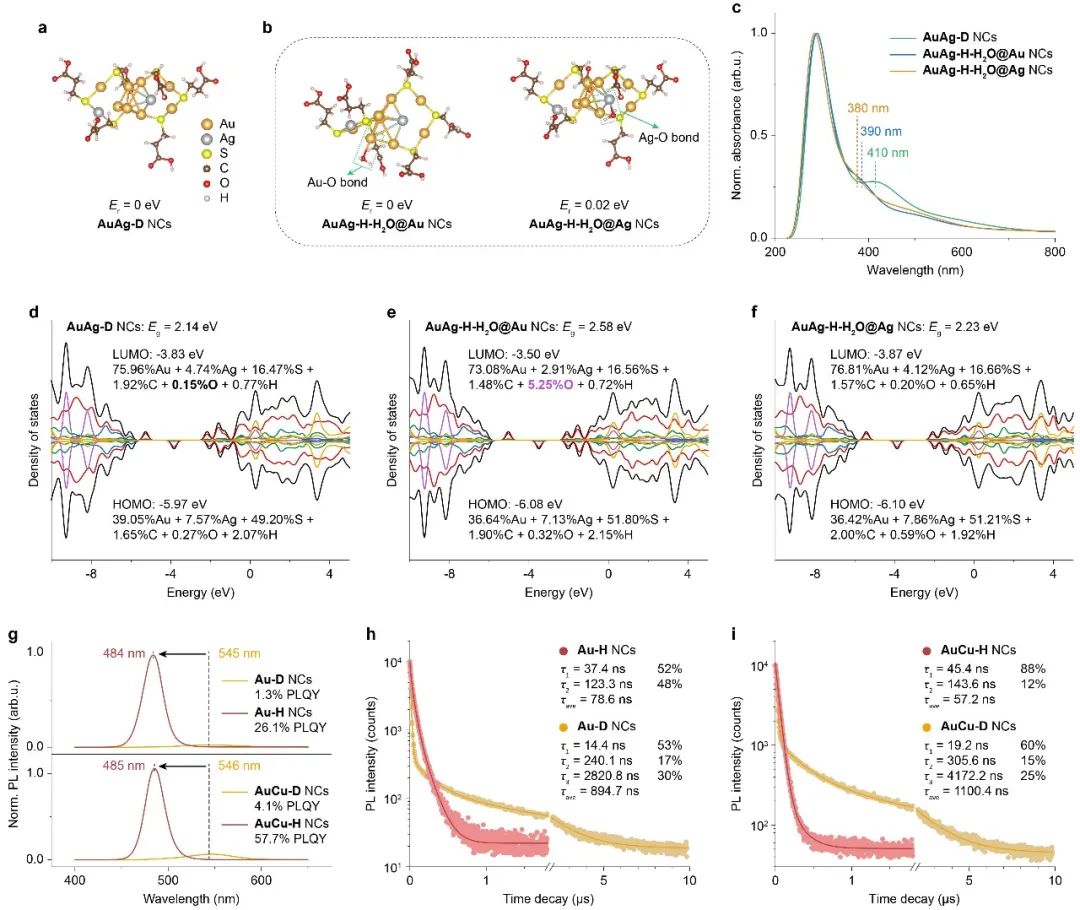

研究人員利用DFT模擬和水分子吸附前后AuAg納米團簇的模型結構并發現水分子以Au-O和Ag-O鍵形式結合到內核暴露的Au/Ag原子后形成的結構是相對穩定的。計算得到的吸水后團簇的吸收峰位發生了明顯藍移,與實驗結果一致。對吸水前后納米團簇的電子態密度分析發現水分子結合在內核Au原子后LUMO能級的氧原子的貢獻明顯增加,證明了水分子能夠改變團簇的電子結構并調控發光過程。為了進一步驗證水分子點亮金屬納米團簇的普適性,研究人員合成得到了系列Au和AuCu納米團簇。研究發現Au-D和Au-H的PLQY從1.3%增加到26.1%,而AuCu-D和AuCu-H的PLQY從4.1%增加到57.7%,相應的發射峰均發生明顯藍移。發光壽命和同步輻射光譜分析進一步證明了水分子在Au和AuCu兩種納米團簇體系中的作用機理與其在AuAg納米團簇中一致。

圖 5. 理論模擬和普遍性驗證。(a)AuAg-D納米團簇的模型結構。(b)AuAg-H-H2O@Au和AuAg-H-H2O@Ag納米團簇的模型結構。(c)AuAg-D、AuAg-H-H2O@Au和AuAg-H-H2O@Ag納米團簇的理論紫外可見吸收光譜。(d-f)AuAg-D、AuAg-H-H2O@Au和AuAg-H-H2O@Ag納米團簇的電子態密度組成。(g)365 nm光激發下Au-D和Au-H、AuCu-D和AuCu-H納米團簇的發射光譜和PLQY。(h,i)370 nm激光激發下Au-D和Au-H、AuCu-D和AuCu-H納米團簇的發光衰減及函數擬合結果。

小結

本工作證明了水分子在AuAg納米團簇中的吸附可將發光峰從536 nm藍移至480 nm,并將絕對PLQY從5.3%顯著提高到91.6%。研究人員揭示了AuAg中的536 nm綠光發射是以氧缺陷為中心的慢輻射缺陷態發光,來源于團簇本征發射態(S1)的電子轉移。AuAg納米團簇中吸附的水分子可以通過形成Au-O和Ag-O鍵錨定到內核中不飽和配位的Au和Ag原子上。水分子對氧缺陷的鈍化能阻斷電子傳遞通道,并使金屬內核的團簇本征態成為主要的電子輻射躍遷途徑。同時吸附的水分子還能穩定AuAg納米團簇,抑制非輻射電子-光學聲子耦合的強度和能量。最終使AuAg納米團簇的PLQY達到91.6%。研究人員進一步在Au和AuCu團簇體系中驗證了水分子鈍化結構缺陷增強團簇發光性能策略的普適性。這項工作的意義不僅在于在金屬納米團簇中實現了超高PLQY,還在于它加深了研究者對金屬納米團簇中缺陷態發光以及溶劑分子在金屬納米團簇發光特性中重要作用的理解,這將有助于開發具有可定制化發光顏色和優異PLQY的實用性金屬納米團簇發光材料。

參考文獻:

Zhong, Y., Wang, X., Huang, Z., et al. Lighting up metal nanoclusters by the H2O-dictated electron relaxation dynamics. Nat. Commun., 2025, 16, 2295.

武振楠,教授/博士生導師,國家高層次青年人才,國家重點研發計劃項目首席科學家。研究興趣集中于金屬納米團簇發光材料與發光器件,在國際學術期刊上發表論文50余篇,其中第一作者/通訊作者文章包括Nat. Synth., Nat. Commun., Adv. Mater., Nano Lett., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.等;成果多次被國際同行評價為“Pioneered、First、Typical等”。主持國家重點研發計劃重點專項,國家自然科學基金海外優青、面上等項目。獲得吉林省自然科學一等獎(2024年度)、小米青年學者、中央高校優秀青年團隊成員等榮譽和獎勵。

白雪,吉林大學教授、博導。國家杰出青年科學基金和優秀青年科學基金獲得者、吉林省創新拔尖人才。長期從事稀土基光電材料與器件等方面的研究工作,構建了系列稀土摻雜半導體量子點光電材料體系,并實現了稀土基光電器件在照明、顯示、探測等領域的應用。主持完成國家基金委杰出青年/優秀青年科學基金、區域創新發展聯合基金重點支持項目、面上基金等7項基金課題,以及若干省部級和企業合作項目。在Nat. Commun.、Adv. Mater.、Nano Lett.、Angew. Chem. Int. Ed. 等國際學術期刊發表SCI論文120余篇,SCI他人引用11000余次,H因子52, ESI高被引論文12篇;擔任中國稀土學會發光專業委員會委員、中國稀土學會光電材料與器件專業委員會委員,《Journal of Rare Earth》、《發光學報》青年編委等學術兼職。

張宇,教授/博士生導師,吉林大學研究生院副院長兼培養辦公室主任。教育部重大人才工程計劃特聘教授,國家優秀青年科學基金獲得者。2001-2010年間本科和研究生就讀于吉林大學電子科學與工程學院,并留校任教。歷任美國伍斯特理工學院和賓夕法尼亞州立大學博士后。主要從事納米光電材料與器件研究工作,主持多項科技部國家重點研究計劃、國家自然科學基金、吉林省重點科技攻關計劃等項目,在Nature Commun.、Phys. Rev. Lett.、J. Am. Chem. Soc.等刊物發表論文80余篇,SCI他引超過10000次。2020年獲得吉林省科學技術獎自然科學一等獎(排名第一),2022-2024年入選科睿唯安全球高被引學者。