編輯總結

在半導體材料中引入手性以實現高水平的圓偏振光發光(CPL)引起了廣泛關注。目前,效率較高的有機發光二極管(OLED)系統采用空間上分離的發光分子與載體的組合,導致CPL水平較低。此前嘗試建立均勻手性超分子序列的做法與優化的OLED器件架構不兼容。本研究找到了一種方法,通過三氮雜三芳烯分子制造出具有手性超分子納米結構的均勻薄膜。這一方法與OLED制造兼容,并展示了強烈的綠色CPL。這項工作為由圓偏振光驅動的有機電子學發展開辟了新的方向。——Yury Suleymanov

研究背景

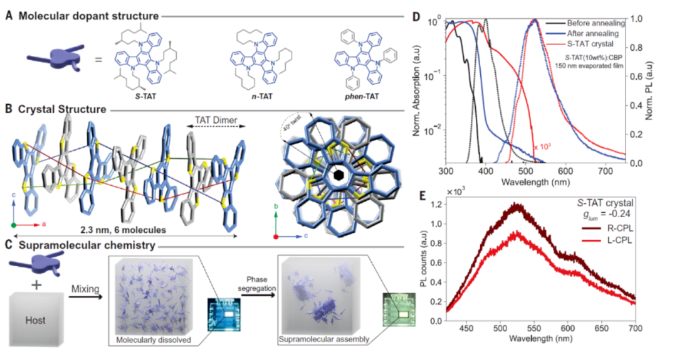

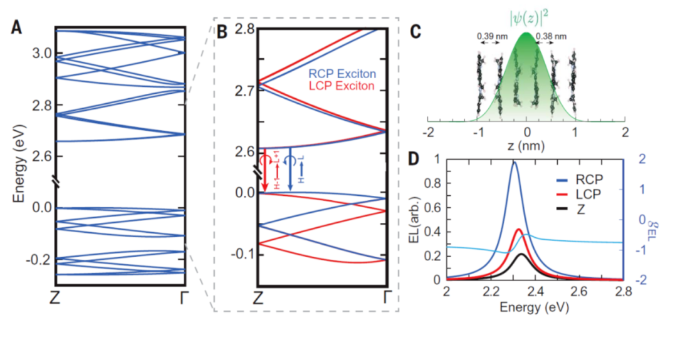

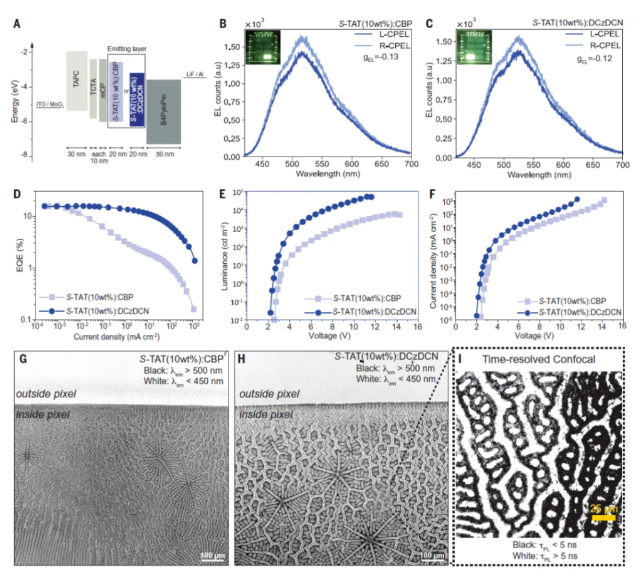

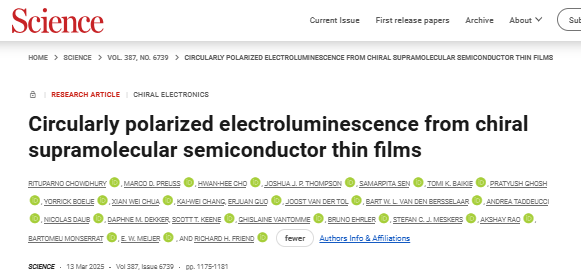

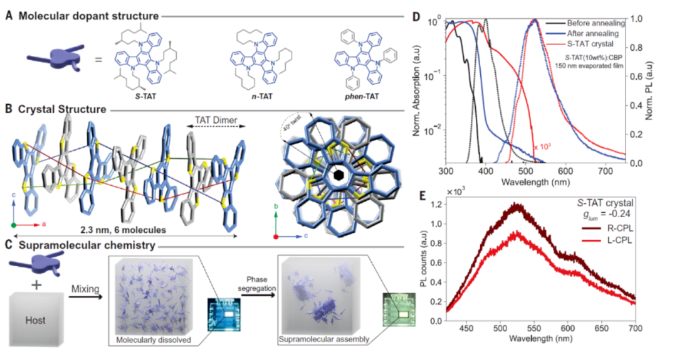

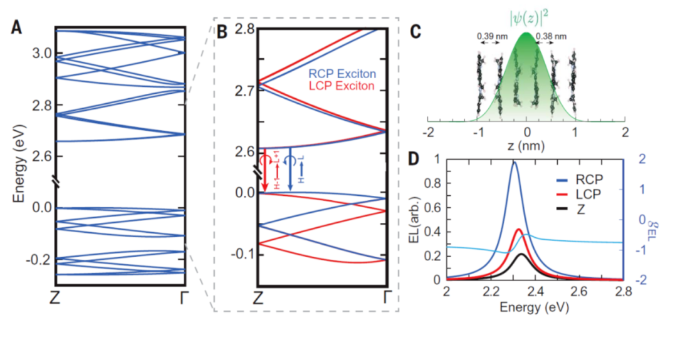

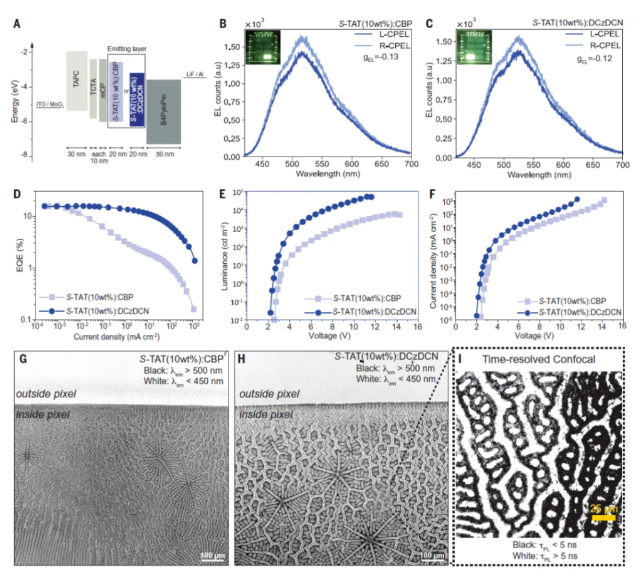

OLED(Organic Light-Emitting Diode),又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體(Organic Electroluminescence Display,OLED)。OLED屬于一種電流型的有機發光器件,是通過載流子的注入和復合而致發光的現象,發光強度與注入的電流成正比。OLED在電場的作用下,陽極產生的空穴和陰極產生的電子就會發生移動,分別向空穴傳輸層和電子傳輸層注入,遷移到發光層。當二者在發光層相遇時,產生能量激子,從而激發發光分子最終產生可見光。 一般而言,OLED可按發光材料分為兩種:小分子OLED和高分子OLED(也可稱為PLED)。當前研究表明,現有的有機發光二極管(OLED)技術使用分子載體中的發光分子,從而產生光源。鑒于此,英國劍橋大學卡文迪什實驗室Rituparno Chowdhury,Richard H. Friend&埃因霍溫理工大學E. W. Meijer團隊合作在Science期刊上發表了題為“Circularly polarized electroluminescence from chiral supramolecular semiconductor thin films”的最新論文。他們報告了一種手性有序超分子組裝體中的綠色圓偏振光發光(CPL),該系統中三氮雜三芳烯(TAT)具有24%的不對稱性。作者發現,TAT分子自組裝成具有六分子螺距的螺旋結構,賦予價帶和導帶角動量,從而實現了觀察到的CPL。他們通過共升華法將TAT作為“客體”與結構不匹配的“載體”結合,使得薄膜的制造得以實現,在此過程中通過熱觸發的摻雜物與載體的納米相分離實現了手性結晶,并保持了薄膜的完整性。該OLED顯示出最高16%的外量子效率和≥10%的電致發光不對稱性。真空沉積手性超結構為探索手性驅動的光學和傳輸現象開辟了新的機遇。

研究亮點

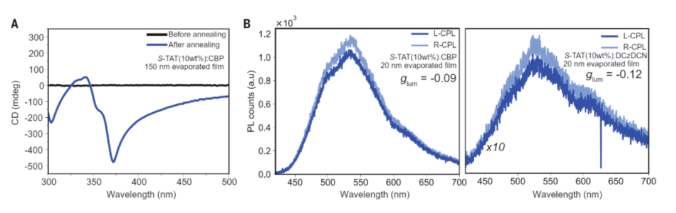

(1)實驗首次通過熱誘導相分離法在真空升華的載體-摻雜薄膜中成功制造了手性超分子納米結構,得到了綠色圓偏振光發光(CPL)。該方法通過將三氮雜三芳烯(TAT)分子自組裝成手性螺旋結構,賦予了激子軌道角動量,產生了高不對稱性的電致發光(gEL ~ 10?1)。(2)實驗通過結合高效OLED器件與高不對稱性的電致發光,取得了顯著的結果。采用這種手性超分子結構的OLED顯示出高外量子效率(EQEmax ~ 16%)和高亮度(Lmax > 5 × 10? cd m?2),證明了該方法在提升OLED性能方面的有效性。此外,這項研究還展示了手性超分子結構在高效OLED中的應用潛力,為基于手性驅動的光學和傳輸現象提供了新的探索機會。(3)通過此研究,成功實現了在保持器件性能的同時,顯著提高了EL不對稱性,突破了傳統OLED中器件性能與EL不對稱性之間的權衡限制,推動了圓偏振有機發光二極管(CP-OLED)技術的發展。

圖文解讀

結論展望

總之,本文提出了一種高效OLED制造方案,該方案包含手性結構,能夠產生圓偏振發射,同時不降低效率和亮度。通過真空共升華的客體-載體系統,選擇性地使其在手性結構中進行原位結晶,從而實現了可控的薄膜加工,這一方法與OLED制造完全兼容。其他實現LED圓偏振發射的方法使用了自旋選擇性電極,如磁偏振金屬自旋注入器和手性自旋注入的二維金屬鹵化物鈣鈦礦。本文展示了一種分子結構,其中CPL來源于電子能帶結構,不需要自旋-軌道耦合(如最近在二維鈣鈦礦中提到的Rashba分裂)。這一結果可能具有廣泛的應用前景:圓偏振發射在LED顯示中的光控制具有潛在價值,并為探索自旋選擇性輸運過程提供了機會。 Rituparno Chowdhury et al. ,Circularly polarized electroluminescence from chiral supramolecular semiconductor thin films.Science387,1175-1181(2025).DOI:10.1126/science.adt3011