研究背景

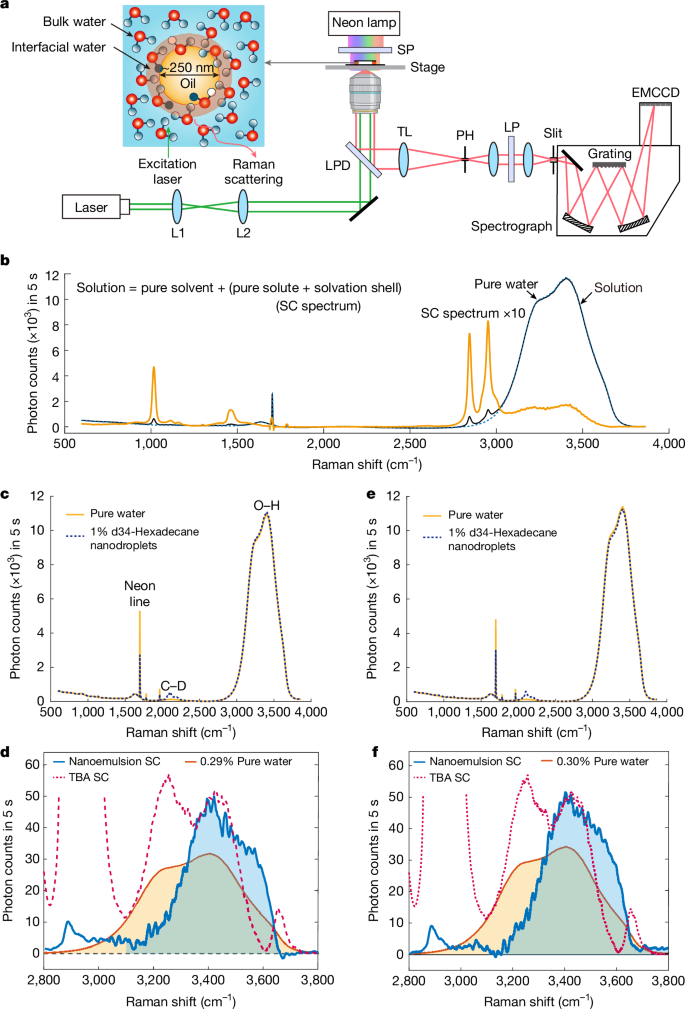

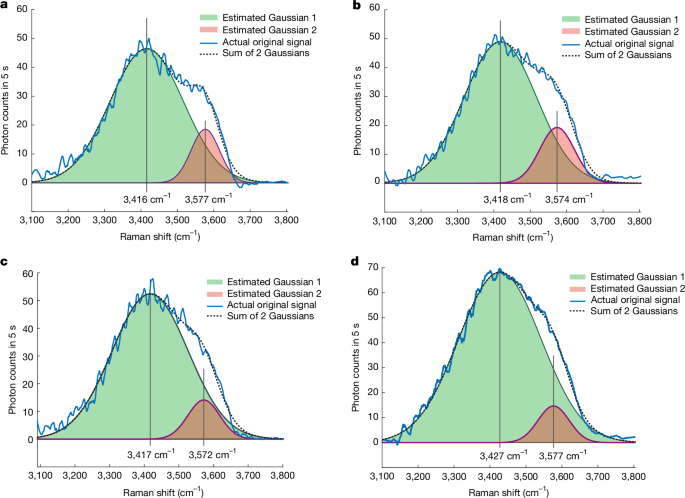

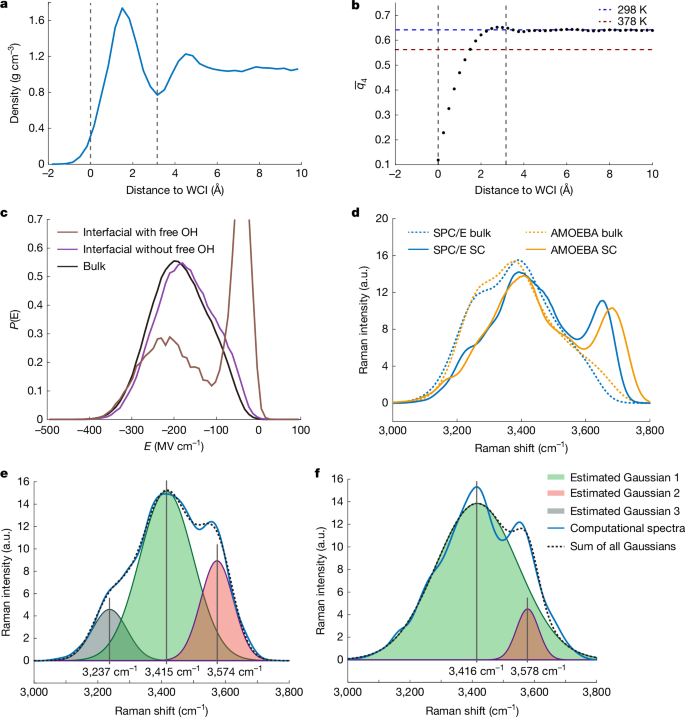

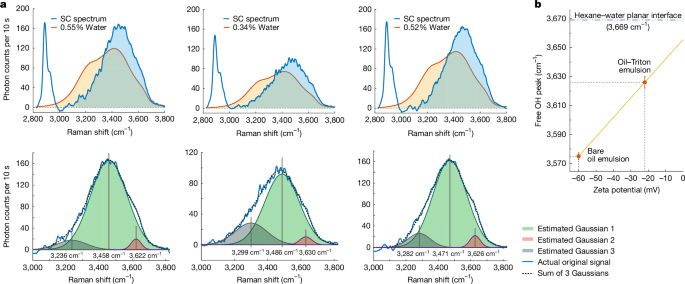

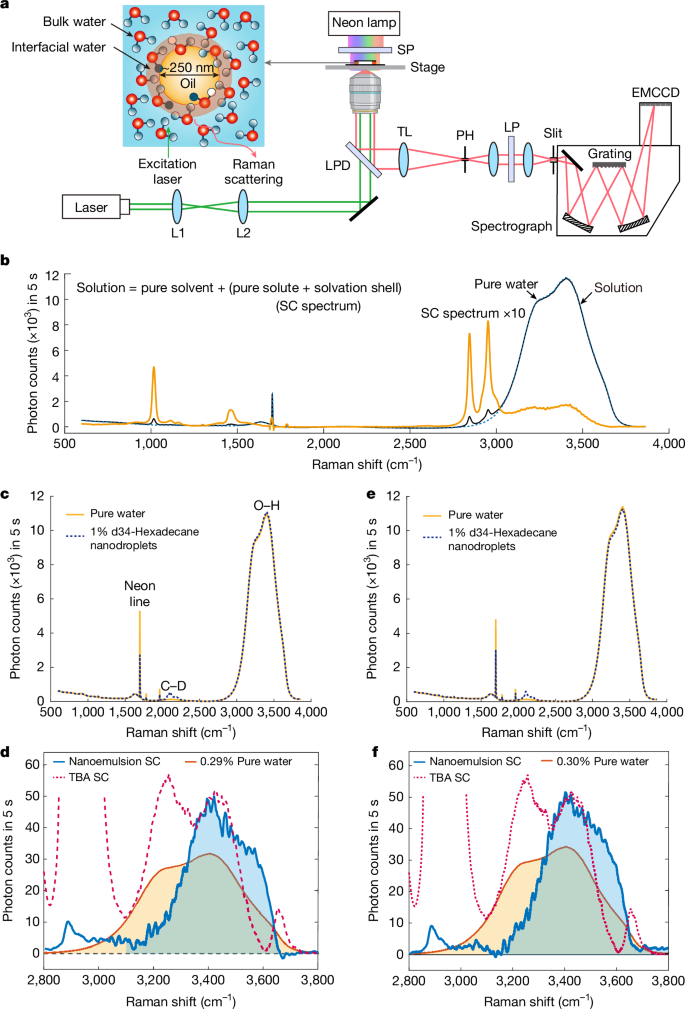

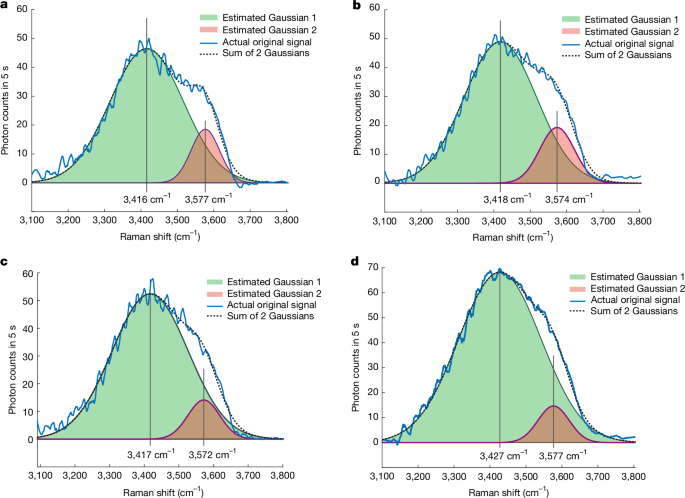

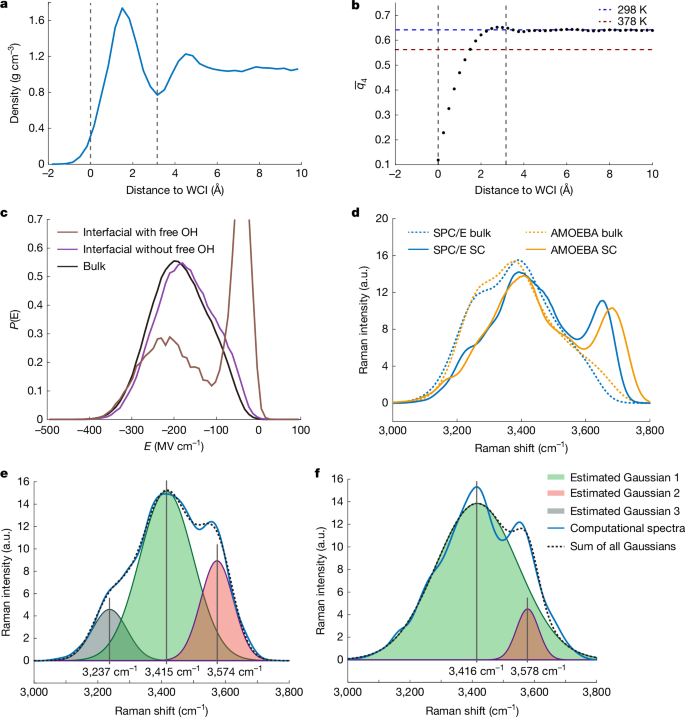

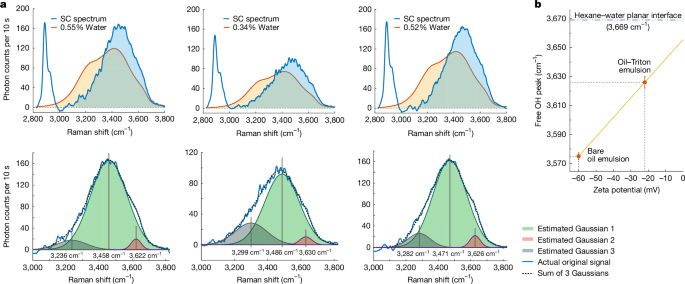

界面水表現出豐富而復雜的行為,在化學、生物學、地質學和工程學中發揮著重要作用。然而,對于疏水界面處水的基本性質仍存在許多爭議,例如取向有序性、氫離子(H?O?)和氫氧根離子(OH?)的濃度、非正常氫鍵的存在以及是否存在強電場。這一爭議源于即使使用最先進的實驗技術和理論方法,也很難對界面體系進行測量。針對這一挑戰,哥倫比亞大學閔瑋教授、施立雪(現復旦大學研究員)課題組與加州大學伯克利分校Teresa Head-Gordon課題組合作在“Nature”期刊上發表了題為“Water structure and electric fields at the interface of oil droplets”的最新論文。在本研究中,研究者報道了一種溶液內、界面選擇性的拉曼光譜方法,該方法結合了多元曲線分解(MCR),用于探測水相中的十六烷乳液,并輔以單體場拉曼光譜理論模型。結果表明,油-水乳液界面具有較低的四面體結構有序性和較弱的氫鍵作用,同時存在大量自由羥基(OH)基團,其伸縮振動模式相比于平面油-水界面發生約 95 cm?1 的紅移。鑒于油滴已知的ζ電位特性9,研究者推測油相界面存在強電場(約 50–90 MV cm?1)。盡管該電場無法直接測量,但通過對照實驗和理論估算得到了間接支持。這些觀察結果在小分子溶質形成的分子疏水界面或平面油-水界面中要么不存在,要么呈現相反趨勢。相反,水的結構無序性和增強的電場成為油-水乳液介觀界面的獨特特征,并可能促進疏水-水界面處觀察到的加速化學反應。

研究亮點

(1) 本研究首次利用溶液內界面選擇性的拉曼光譜方法(Raman-MCR),結合單體場理論模型,對十六烷-水乳液體系進行了探測,獲得了乳液界面水的分子結構信息。(2) 通過 Raman-MCR 分析,實驗發現乳液界面處水的四面體有序性降低,氫鍵作用減弱,且存在大量自由羥基(OH)基團,其伸縮振動模式相較于平面油-水界面發生約 95 cm?1 的紅移。(3) 通過ζ電位測量和理論估算,研究推測乳液界面存在約 50–90 MV cm?1 的強電場,且降低ζ電位會減小OH伸縮振動的紅移,這進一步支持了該電場的靜電起源。(4) 研究發現,這些特性在小分子疏水界面或平面油-水界面中并不存在或表現出相反趨勢,而在乳液介觀界面處,水的結構無序性和增強的電場共同作用,可能解釋了疏水-水界面上觀察到的加速化學反應。

圖文解讀

結論展望

本研究揭示了油-水乳液界面的特殊水結構特性及其伴隨的強電場效應,為理解疏水界面的水分子行為提供了新視角。研究發現,乳液界面上的水分子具有較低的四面體有序性和較弱的氫鍵作用,并存在大量紅移的自由 OH 伸縮振動峰。這一現象不同于傳統平面油-水界面,表明介觀界面具有獨特的水結構和電荷特性。此外,實驗與理論計算表明,油滴表面帶負電,在界面處產生高達50–90 MV cm?1 的強電場,這可能源于界面氫氧根離子的富集或水-油間的非典型氫鍵作用。該強電場不僅影響界面水的結構,還可能極大地降低某些化學反應的活化能,使微液滴環境中的化學反應速率提高3–4個數量級。這一研究深化了對疏水界面水動力學和電荷分布的理解,并為調控界面化學反應和設計新型催化體系提供了重要理論指導。Shi, L., LaCour, R.A., Qian, N. et al. Water structure and electric fields at the interface of oil droplets. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08702-y