研究背景

二維(2D)半導體是指厚度在原子層級別的半導體材料,因其在電子、光電等領域的廣泛應用潛力,逐漸成為研究熱點。與傳統的大塊半導體材料相比,2D半導體具有原子級薄度、較高的載流子遷移率和可調的能帶結構等優點,特別適用于柔性電子、納米尺度器件及量子計算等前沿技術。

然而,2D半導體在大規模集成、器件穩定性和制造工藝等方面仍然面臨諸多挑戰。例如,晶體管的集成度仍有限,且在制造過程中,2D半導體的環境敏感性和界面效應可能影響器件的性能,因此亟需解決器件優化與大規模集成的問題。

針對這一挑戰,復旦大學周鵬/包文中課題組在“Nature”期刊上發表了題為“A RISC-V 32-bit microprocessor based on two-dimensional semiconductors”的最新論文。該團隊設計并制備了一款基于5,900個MoS2晶體管的簡化指令集計算(RISC-V)微處理器,能夠執行標準的32位指令。通過對2D邏輯電路的工藝流程和設計進行協同優化,團隊成功克服了2D電路晶圓級集成中的重大挑戰,實現了高性能MoS2微處理器的原型。

利用這一創新設計,顯著提高了2D半導體器件的集成度和功能性,并成功地構建了一個完整的標準單元庫,包含25種邏輯單元。該成果不僅展示了2D半導體在超越硅材料的潛力,也為2D集成電路技術在實際應用中提供了新的技術路徑和理論依據。

研究亮點

(1)實驗首次實現了基于5,900個MoS2晶體管的簡化指令集計算(RISC-V)微處理器,成功執行標準的32位指令。該微處理器采用了完整的標準單元庫,庫中包含25種邏輯單元,展示了2D半導體在數字計算中的應用潛力。

(2)實驗通過協同優化2D邏輯電路的工藝流程和設計,克服了晶圓級集成中的重大挑戰,成功實現了MoS2微處理器的原型。該原型顯示出在二維半導體集成電路技術方面超越硅材料的巨大潛力,尤其在高性能計算和低功耗方面具有重要優勢。

(3)實驗還通過對2D半導體技術的標準單元庫進行開發,進一步推動了二維半導體技術的工業化應用,制造良率高達99.77%,為未來大規模集成電路的商業化應用提供了有力支撐。

圖文解讀

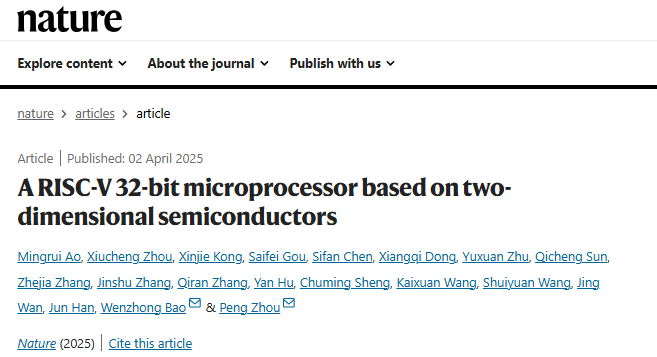

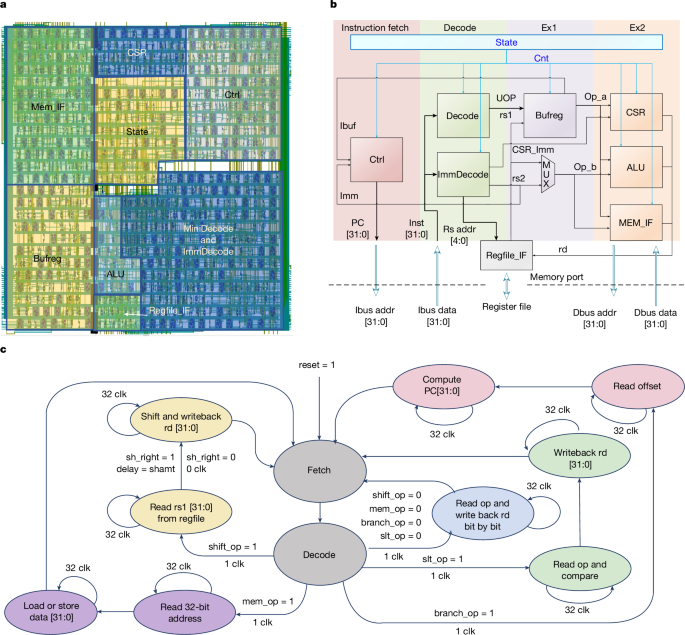

圖1.RV32-WUJI

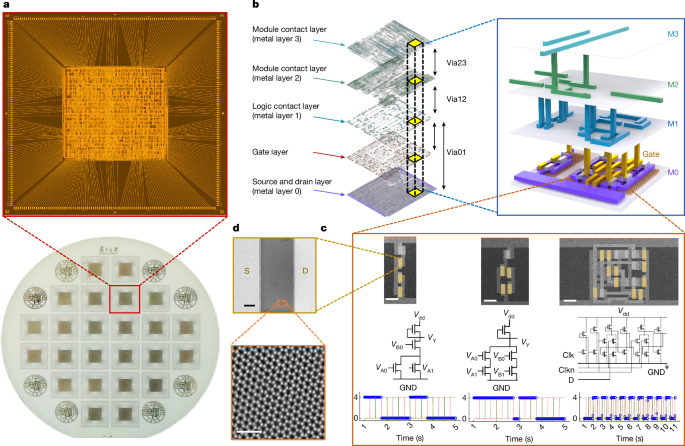

圖2.FET和逆變器

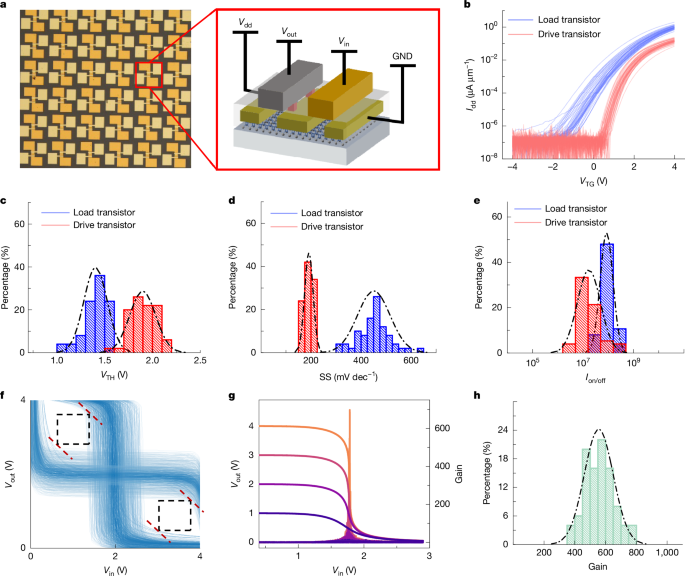

圖3.邏輯單元

圖4.核心單元

圖5.RV32-WUJI的架構和設計

結論展望

這項工作標志著一個重要的里程碑,證明了將二維半導體集成到大規模功能電路中已經變得可行。本文的實驗室級制造能力使我們能夠制造出一個由5900個MoS2晶體管組成的RISC-V微處理器,這是迄今為止基于二維半導體的最復雜功能電路之一。

值得注意的是,整個RV32-WUJI芯片僅使用n型MoS2晶體管,并且采用較長的通道長度。這可能在動態性能和功耗方面相較于CMOS技術存在一定的局限性。對于使用單極性晶體管的電路來說,更合適的電路架構,如通道晶體管邏輯,可能是一個折衷的解決方案。從長遠來看,我們預計通過進一步優化加工工藝和材料,能夠實現短通道尺寸的二維CMOS技術。屆時,二維半導體的全部潛力將得以釋放。

原文詳情:

Ao, M., Zhou, X., Kong, X. et al. A RISC-V 32-bit microprocessor based on two-dimensional semiconductors. Nature (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-025-08759-9