研究背景

近幾十年來,隨著人類活動加劇和能源需求的不斷攀升,大氣中的二氧化碳濃度顯著增長。根據聯合國政府間氣候變化專門委員會發布的報告,若溫室氣體排放維持在高水平,預計到2100年,大氣中二氧化碳濃度可能飆升至936 ppm,這將導致全球平均地表溫度相較于工業化前上升2.6至4.8攝氏度。作為減緩氣候變化和遏制全球變暖的關鍵負排放技術之一,二氧化碳捕集已引起全球廣泛關注。盡管當前已有多種二氧化碳捕集技術,但是它們普遍面臨高成本與高能耗的問題,阻礙了它們的大規模應用。因此,為了有效應對氣候變化,迫切需要研究和開發經濟高效且環保的二氧化碳捕集新工藝。

文章概述

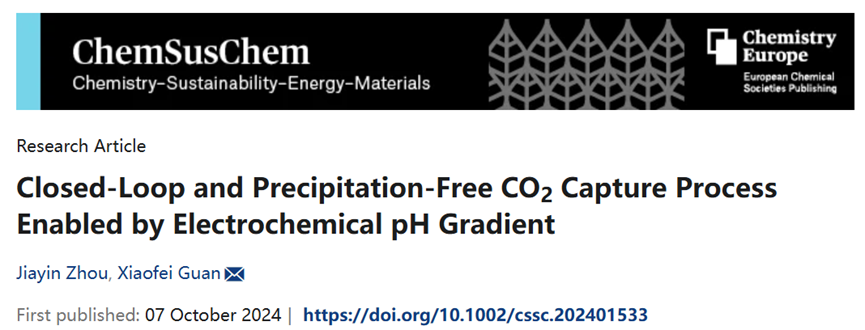

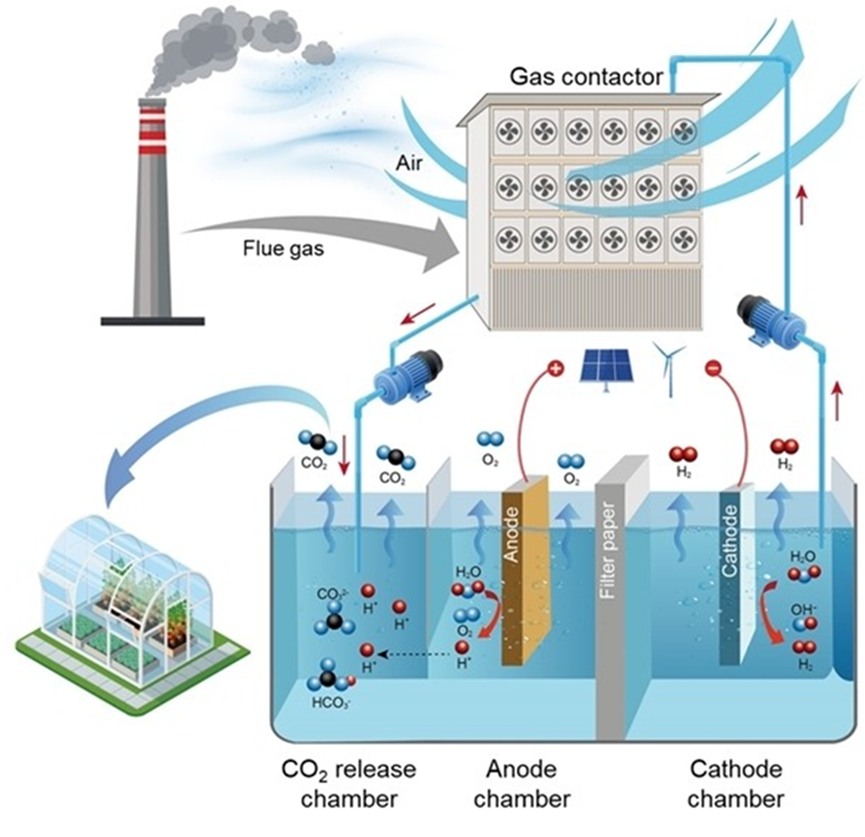

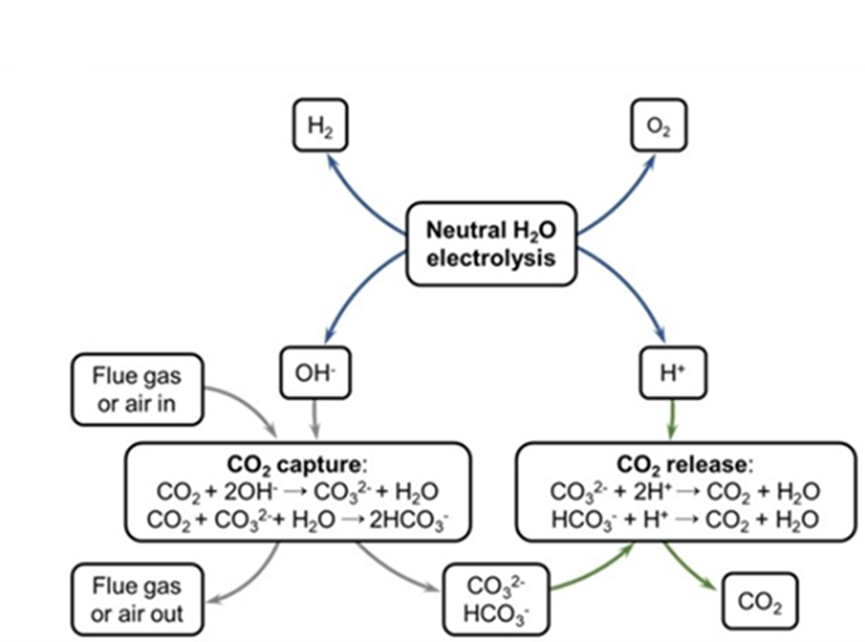

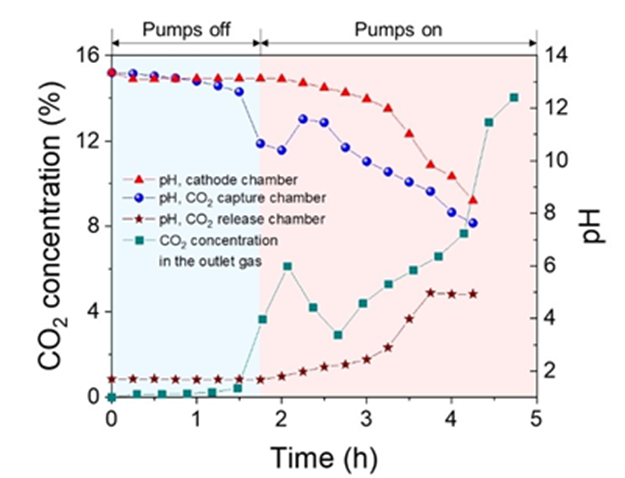

近日,上海科技大學物質科學與技術學院的2022級博士研究生周佳寅和管曉飛教授報道了一種由電解和機械泵驅動的閉環的電化學流動池,用于從空氣或煙氣中捕獲二氧化碳。通過電解水產生的pH梯度能夠用于實現二氧化碳的捕集與釋放。該流動池的另一個新穎之處是避免了碳酸鈣等沉淀的形成,從而有望最大限度地減少材料損耗和工藝成本。在不連續的直接空氣捕獲過程中,進行了6個吸收循環,每個循環持續12小時。從第3個循環起,輸出空氣中的二氧化碳濃度保持在極低的水平。在連續的直接空氣捕獲過程中,實現了36小時的穩定二氧化碳吸收與釋放,且捕獲效率超過93%。在模擬煙氣實驗中,高濃度二氧化碳被有效吸收,相應的能量效率達17.21%。此外,研究人員還進一步討論了優化該電化學流動池裝置的多種策略。例如,可以交替調整泵的開關狀態,維持電解池陰陽兩極之間較大的pH梯度。對于大規模二氧化碳捕集裝置的設計,可以將實驗室規模的單室吸收器替換為冷卻塔或填料板氣體接觸器。另外,還可以采用模塊化設計,將整個系統細分為多個獨立的電解池,用以實現長時間和大規模的二氧化碳捕獲與釋放。

圖文導讀

圖1 二氧化碳捕獲技術的概念圖。

圖2 中性水電解、二氧化碳捕獲及二氧化碳釋放的流程圖。

圖3 在不連續空氣捕獲過程的6個循環中記錄的(a)輸出空氣中的二氧化碳濃度變化(b)二氧化碳捕獲室中溶液的pH值變化。

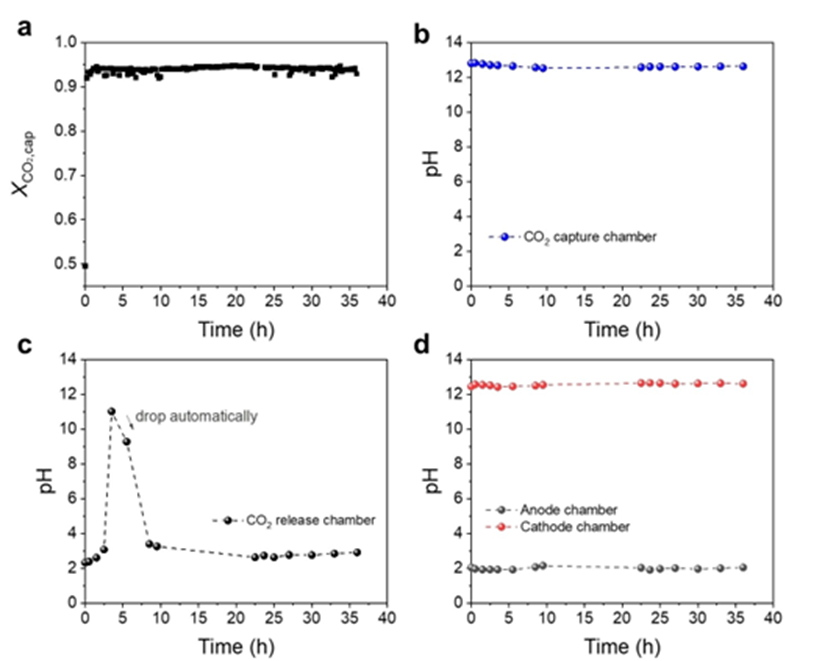

圖4 連續空氣捕獲實驗結果。(a)二氧化碳捕集率;(b)二氧化碳捕獲室中溶液的pH值變化;(c)二氧化碳釋放腔室中溶液的pH值變化;(d)陽極腔室和陰極腔室中溶液的pH值變化。

圖5 從模擬煙氣中捕集二氧化碳的實驗結果。

結論

該團隊報道了一種由電解和機械泵驅動的閉環且無沉淀的二氧化碳捕集的概念及驗證演示。中性水電解產生的電化學pH梯度是捕獲和釋放二氧化碳的關鍵因素。小型實驗室裝置給出的結果表明,從空氣中捕獲二氧化碳的過程展現了高效的性能,從煙氣中捕獲二氧化碳也能夠穩定運行數小時。盡管此過程仍需進一步研究和完善,但是該電化學方法展現了從空氣或煙氣中大規模捕獲二氧化碳、緩解氣候變化的巨大潛力。

期刊簡介

《ChemSusChem》發表以化學為核心、在可持續性研究各個領域具有影響力的科研成果,包括綠色合成與化學、能源儲存與轉化以及材料升級回收等方向。該期刊涵蓋范圍廣泛,涉及可再生能源與材料、碳捕獲與轉化、氫能、環境化學、可持續催化以及綠色化學的所有方面。