第一作者:Tirtha Mandal, Mangish Ghosh

通訊作者:Oliver Reiser

通訊單位:德國雷根斯堡大學有機化學研究所

研究要點

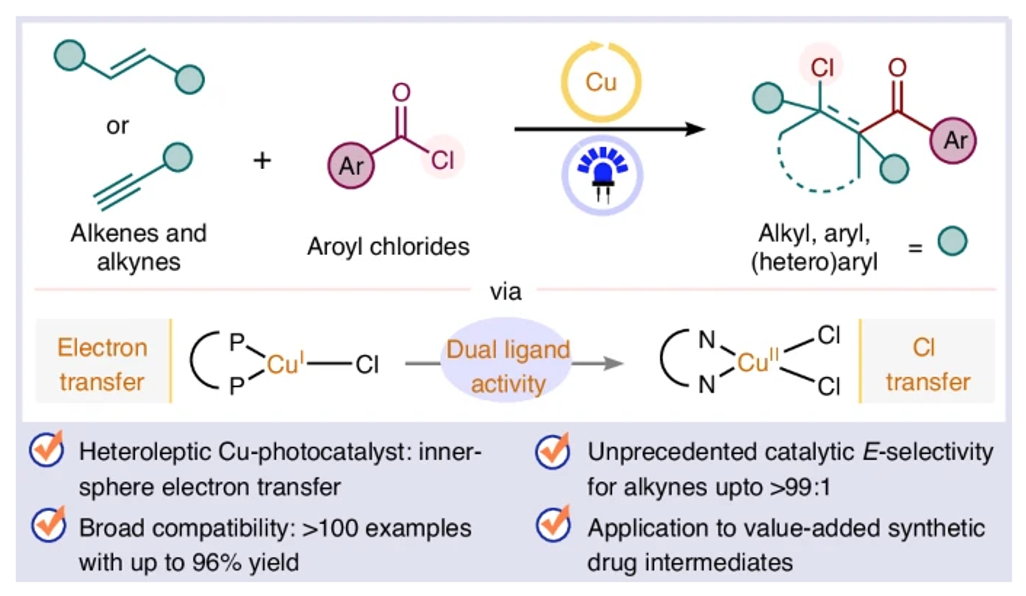

該研究提出了一種基于異配銅(I)配合物的光催化平臺,通過原子轉移自由基加成(ATRA)反應實現了烯烴和炔烴的區域選擇性和立體選擇性β-氯酰化反應,為合成β-氯代酮類化合物提供了高效、通用的策略(圖1)。

圖1. 異配銅(I)配合物的光催化平臺實現烯烴和炔烴的β-氯酰化反應

研究背景

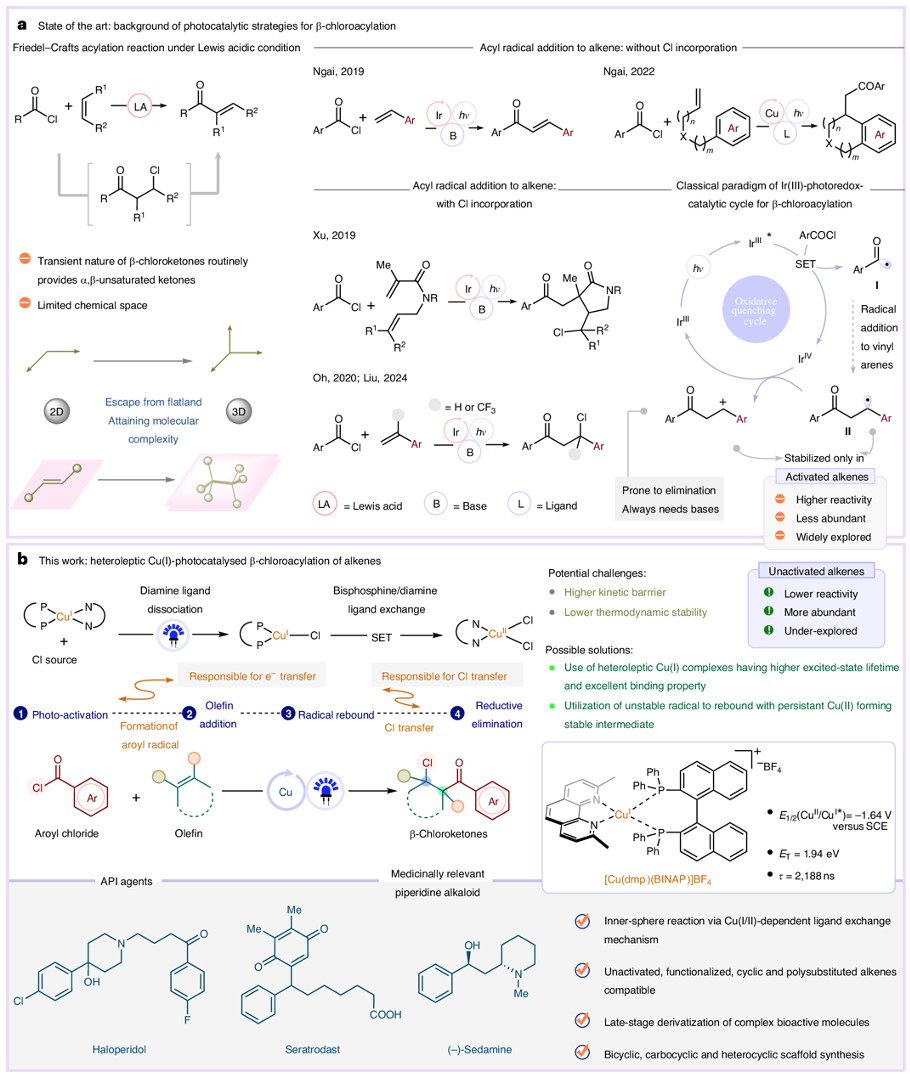

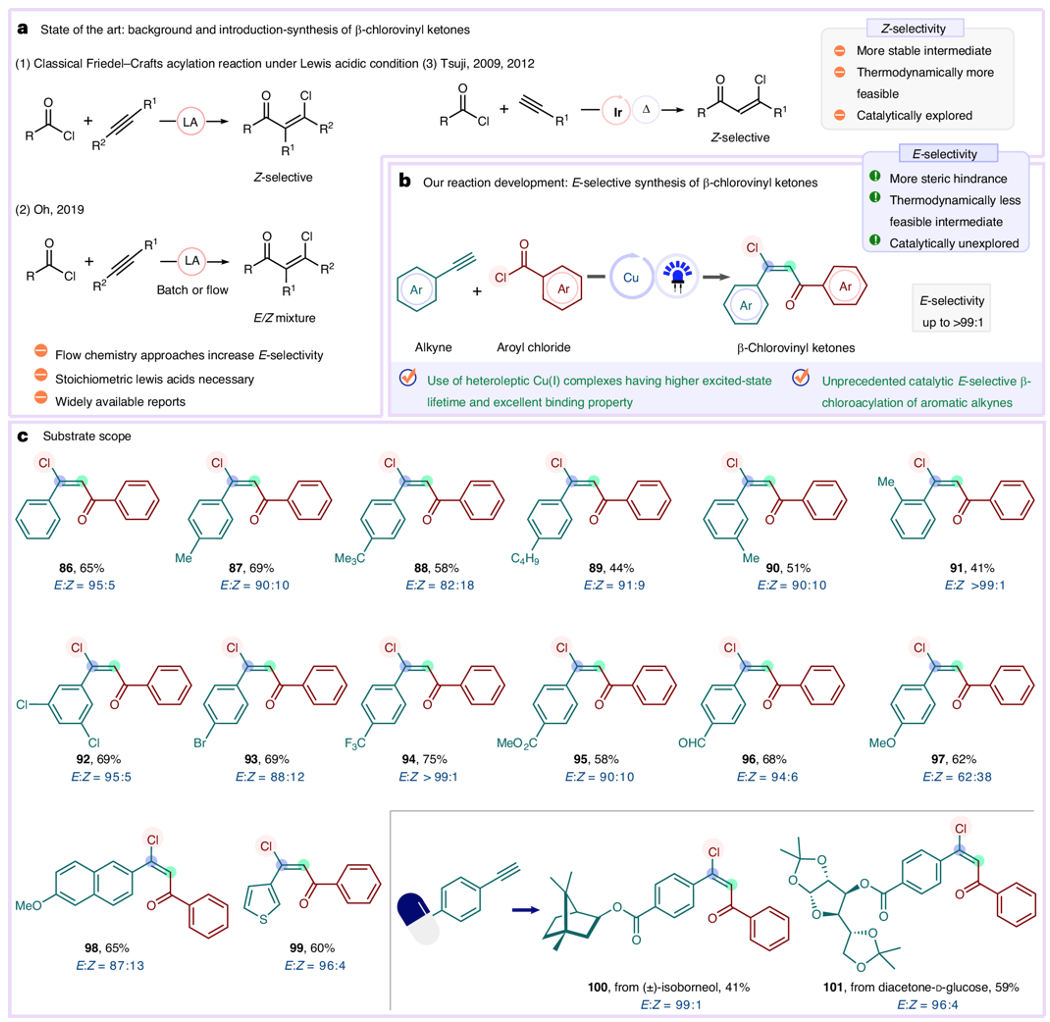

β-氯代酮類化合物在藥物合成和材料科學中具有重要價值,但傳統合成方法依賴貴金屬催化劑(如銥)和化學計量的路易斯酸,存在成本高、底物范圍有限等問題。此外,傳統方法通常生成熱力學更穩定的Z型產物,而E型產物的選擇性合成仍具挑戰性(圖2a)。該研究通過設計異配銅(I)配合物光催化劑,解決了這些局限性,實現了溫和條件下高效、高選擇性的β-氯酰化反應(圖2b)。

圖2. 烯烴的β-氯酰化反應概述

研究思路

1.設計催化體系

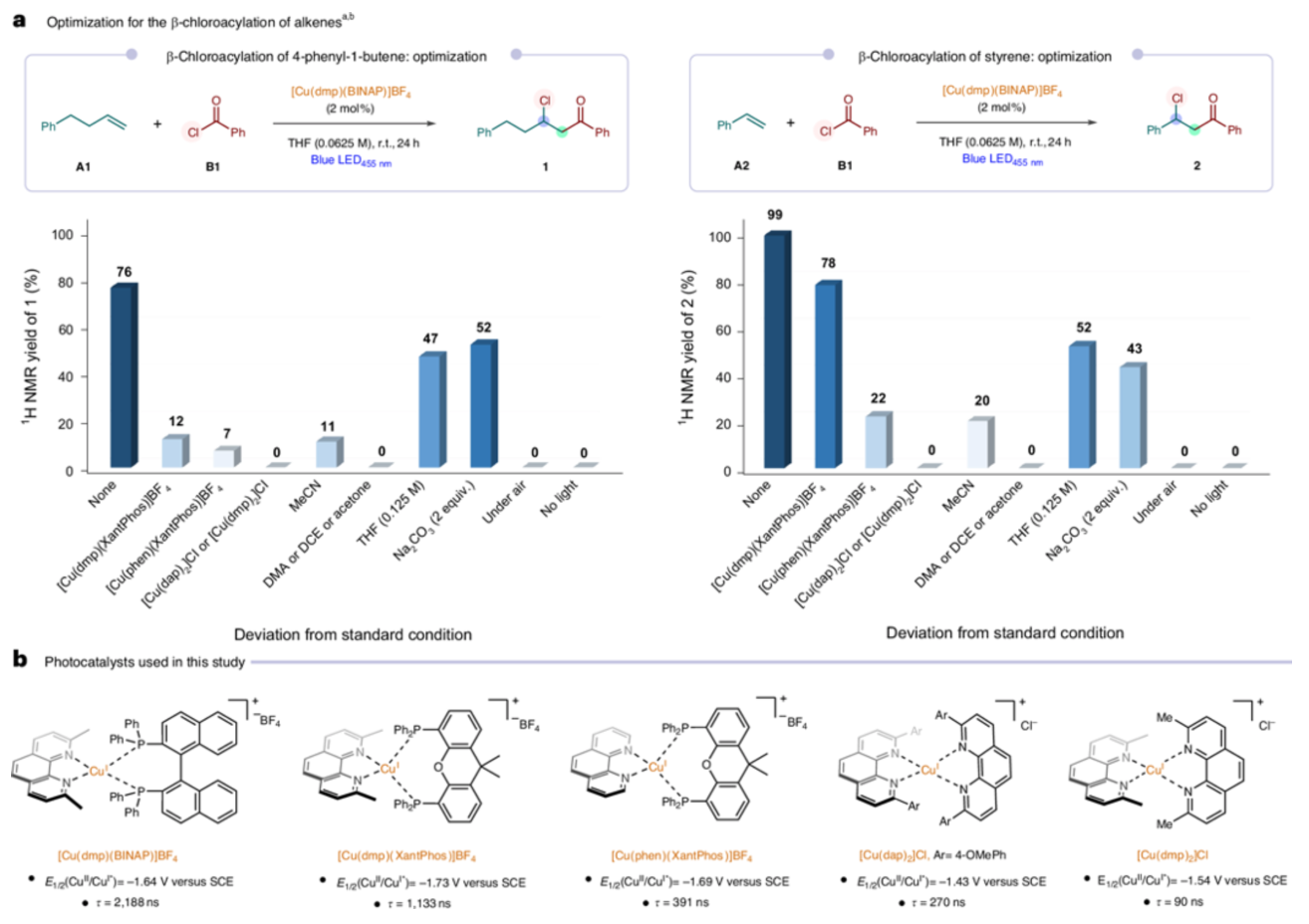

研究團隊設計了一種異配銅(I)配合物[Cu(dmp)(BINAP)]BF?(圖3b: dmp為2,9-二甲基-1,10-菲啰啉,BINAP為2,2'-雙二苯膦基-1,1'-聯萘),其獨特優勢在于:

(i)長激發態壽命(2,188 ns),能夠高效還原酰氯生成酰基自由基。

(ii)雙配體協同作用:BINAP配體穩定銅(I)中心,促進單電子轉移;dmp配體在氧化為銅(II)后,通過配體交換形成活性銅(II)-氯物種,實現氯原子轉移。

通過反應條件優化,團隊確定了最佳條件:以THF為溶劑,藍光LED(455 nm)照射,室溫反應24小時,無需額外氧化劑或還原劑。對照實驗證實,光和銅催化劑均為反應必需,惰性氛圍可顯著提高產率(圖3)。

圖3. 反應條件的優化

2.底物適用性與應用

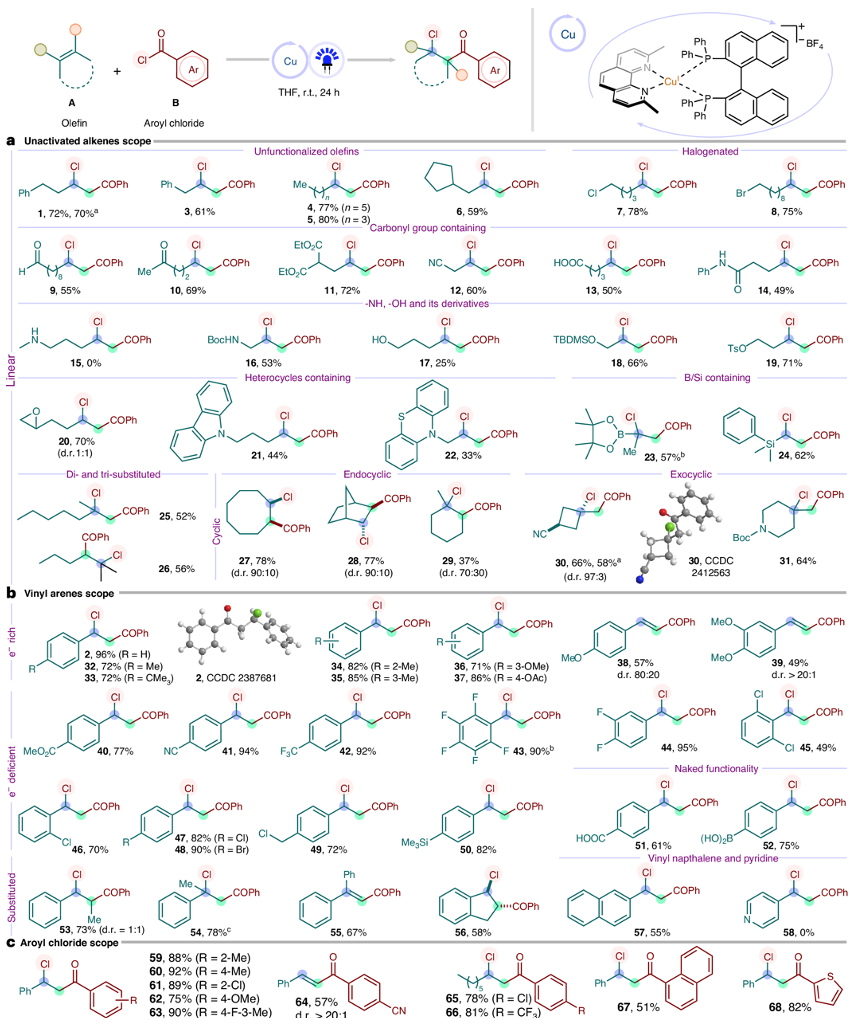

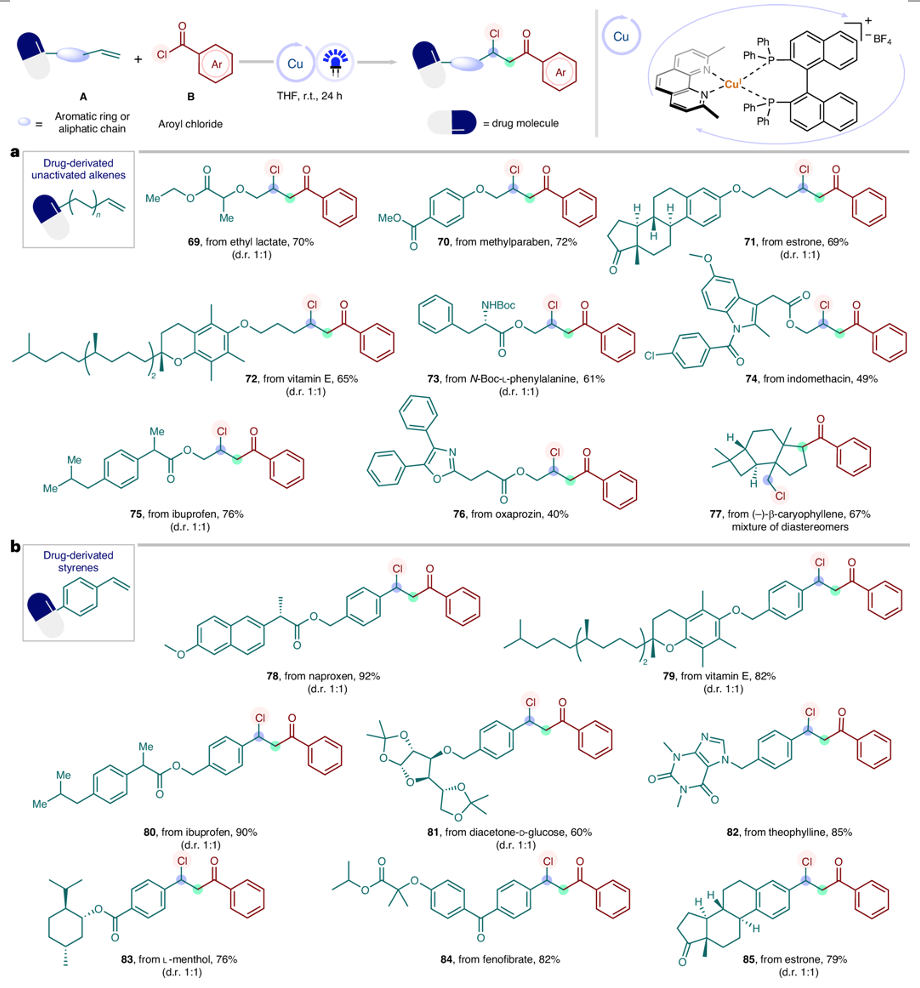

該策略展現了廣泛的底物兼容性:

烯烴底物(圖4):包括未活化烯烴(如1-苯基丁烯)、功能化烯烴(含鹵素、醛、酮、酯等官能團)以及復雜生物分子衍生物(如維生素E、布洛芬等)。反應表現出優異的區域選擇性和非對映選擇性,尤其是環狀烯烴的轉化(如六至八元環)。

藥物分子后期修飾(圖5):成功應用于多種藥物分子(如萘普生、薄荷醇)的衍生化,凸顯其在藥物研發中的實用性。

炔烴底物(圖6):首次實現了催化體系下E型β-氯乙烯基酮的高選擇性合成(E:Z比例高達>99:1),突破了傳統方法對Z型產物的限制。

圖4. 烯烴的底物范圍

圖5. 藥物分子后期修飾

圖6. Cu(I)光催化炔烴的β-氯乙酰化反應

3.合成應用與藥物合成

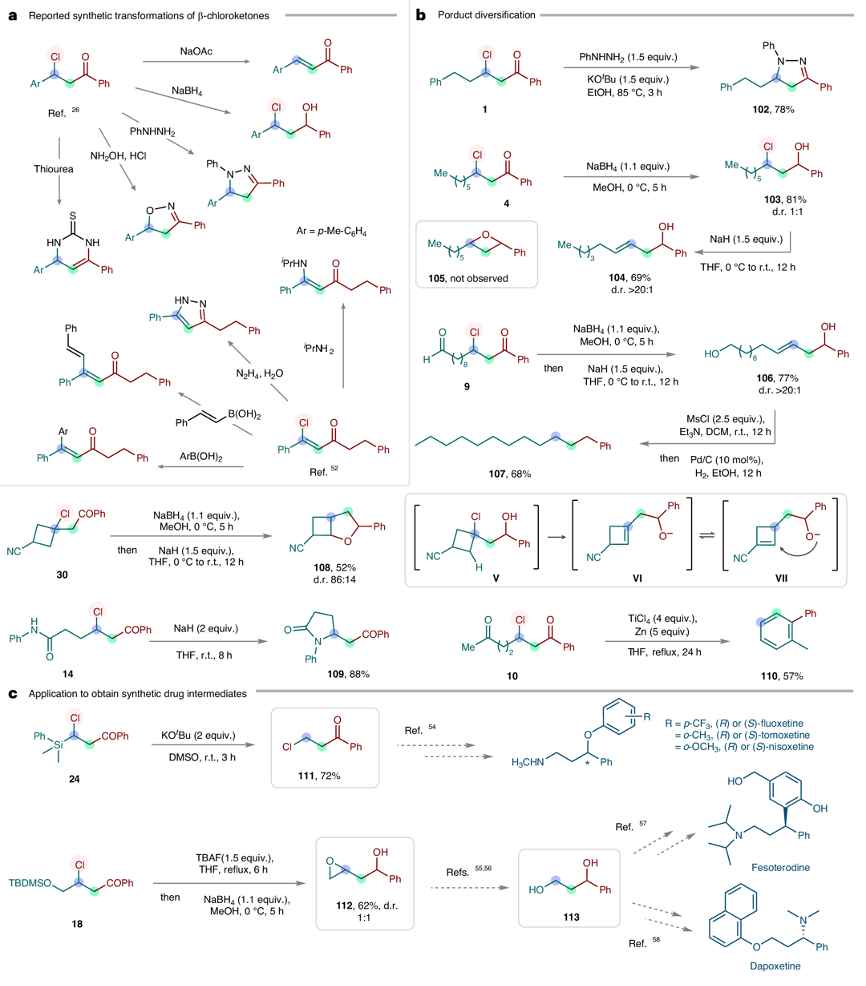

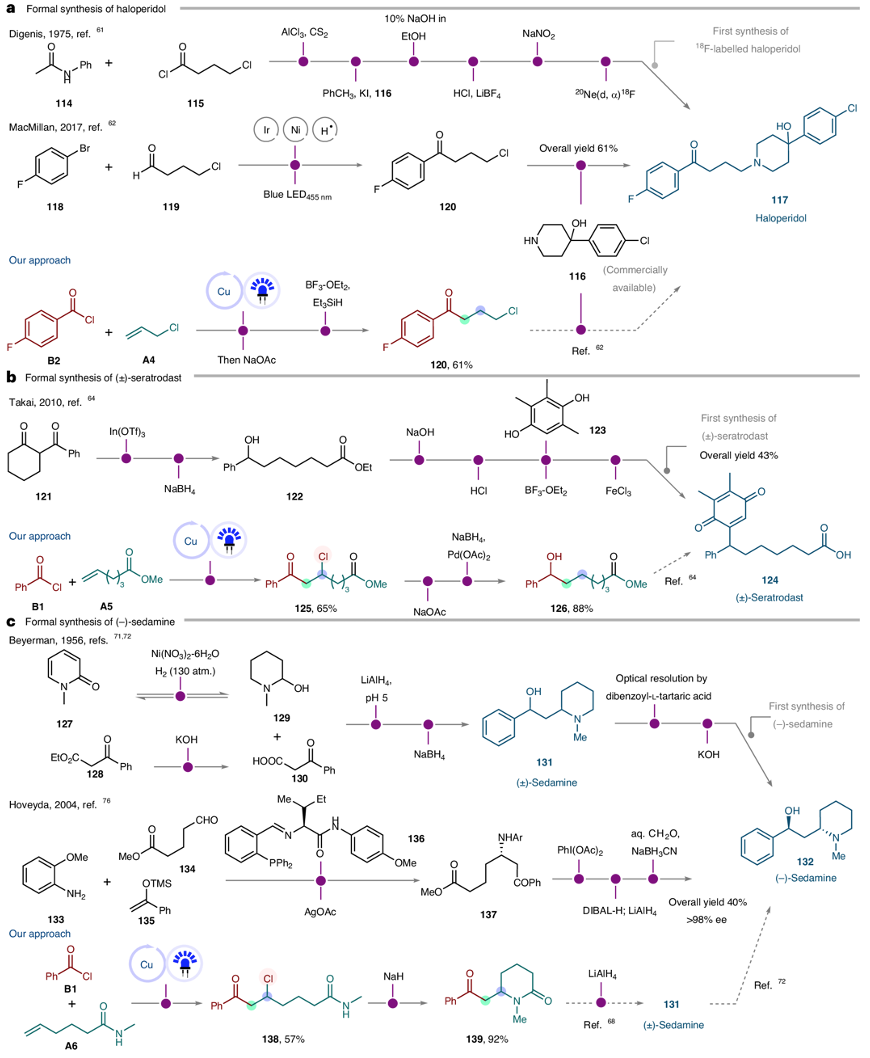

該方法的合成價值通過多步轉化得以展示,例如:

β-氯代酮的衍生化(圖7):通過脫氯、還原或環化等反應,構建了二氫吡喃、吡咯烷酮等雜環骨架。

藥物分子形式合成(圖8):完成了抗精神病藥物氟哌啶醇、抗哮喘藥塞曲司特以及天然生物堿(-)-塞達胺的關鍵中間體制備,顯著縮短了合成步驟。

圖7. 合成應用

圖8. 藥物和生物活性分子的合成

4.反應機理探究

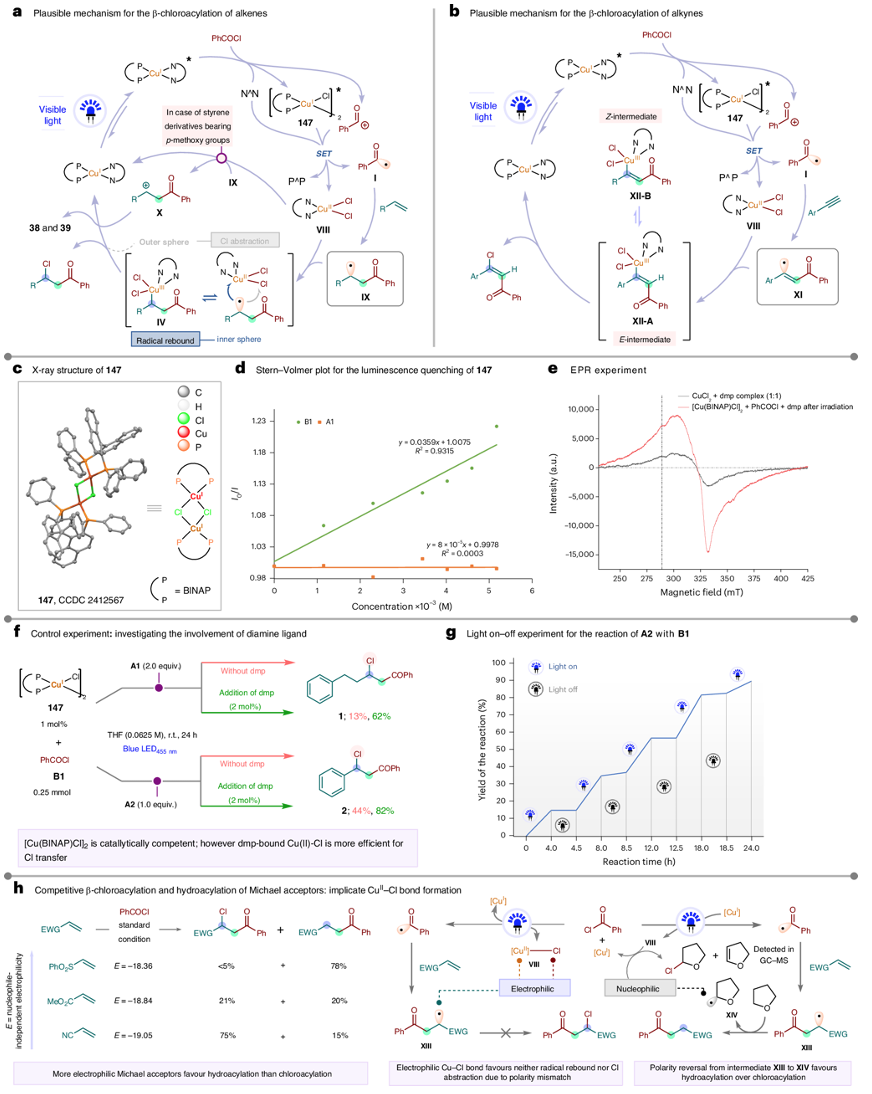

通過多種實驗和技術分析(如自由基捕獲、動力學研究、EPR和UV-vis光譜)提出了可能的反應機制(圖9):

自由基捕獲:TEMPO完全抑制反應,并檢測到酰基-TEMPO加合物(144),證實酰基自由基生成。

配體交換:UV-Vis和EPR證實光照下BINAP配體解離,形成Cu(II)-dmp-Cl中間體(VIII),負責氯轉移。

量子產率:0.046,排除長鏈自由基機制。

可能的反應路徑:

光激發與單電子轉移:銅(I)配合物在光激發下還原酰氯,生成酰基自由基和銅(II)-氯中間體。

自由基加成與氯轉移:酰基自由基與烯烴/炔烴加成后,銅(II)-氯物種通過內配位球或外配位球途徑傳遞氯原子,形成產物并再生催化劑。

立體選擇性控制:對于炔烴,銅(III)中間體的空間位阻效應促使E型產物的優先形成。

圖9. 反應機制探究

小結

該研究通過異配銅(I)配合物的精準設計,實現了高效、高選擇性的β-氯酰化反應,解決了傳統方法在底物范圍、選擇性和成本方面的瓶頸。其核心創新點在于利用銅(I)/銅(II)的氧化還原特性與配體環境的協同作用,為光催化ATRA(原子轉移自由基加成)反應提供了新范式。未來,這一平臺有望拓展至更多自由基反應類型,并在藥物開發和材料科學中發揮更大作用。

原文詳情:

Tirtha Mandal, Mangish Ghosh, Hendrik Paps, Tanumoy Mandal & Oliver Reiser. A general photocatalytic platform for the regio- and stereoselective β-chloroacylation of alkenes and alkynes using a heteroleptic copper(I) complex.Nat. Catal.(2025).

https://doi.org/10.1038/s41929-025-01357-y.