第一作者:Jiamin Fu, Changhong Wang, Shuo Wang

通訊作者:孫學良, 莫一非, Tsun-Kong Sham

通訊單位:加拿大西安大略大學,寧波東方理工大學,寧波全固態電池重點實驗室,美國馬里蘭大學

全文概要

如何實現全固態電池的高能量密度、長循環壽命與低成本?加拿大西安大略大學團隊在《Nature》發表的這項研究給出了革命性答案——他們設計出全球首個兼具動態自修復能力與三功能集成(正極/電解質/導電劑)的鹵化物材料Li1.3Fe1.2Cl4。該材料通過Fe2+/Fe3+可逆氧化還原與獨特的脆性-韌性轉變機制,在3000次循環后仍保持90%容量,電極能量密度達529.3 Wh kg-1(復合設計可提升至725.6 Wh kg-1)。更引人注目的是,其成本僅為傳統電極的26%,且同步輻射與原子模擬首次揭示了鐵遷移誘導的自修復機理。這項工作不僅解決了全固態電池的核心材料瓶頸,更為“材料-力學-電化學”多場耦合設計提供了范式級案例。

研究背景

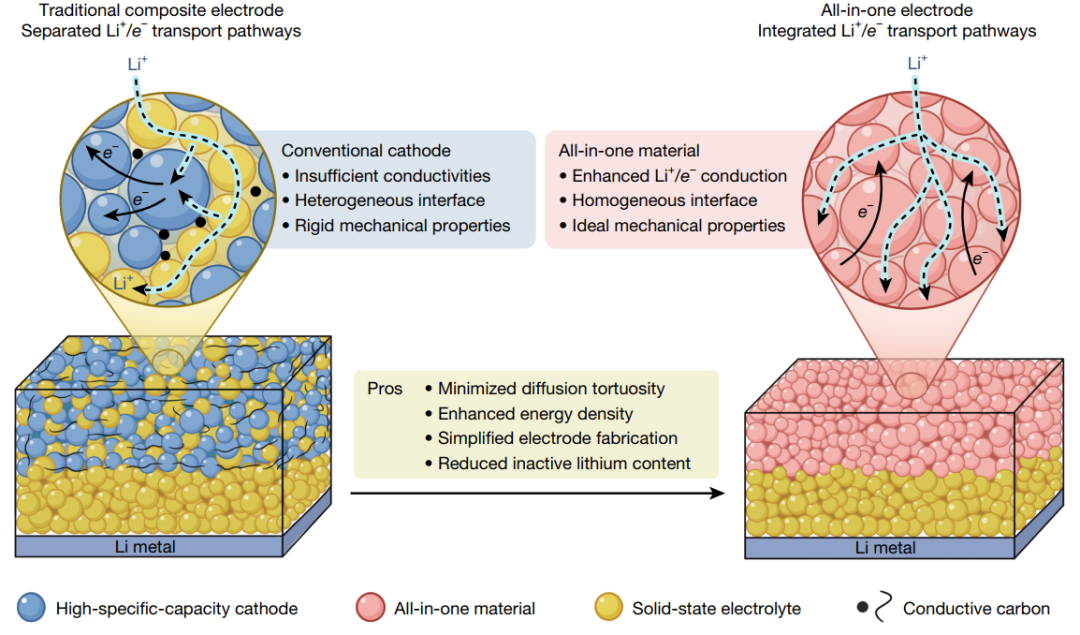

在能源存儲領域,全固態電池被視為下一代儲能技術的圣杯,但其發展長期受制于正極材料的關鍵瓶頸。傳統全固態電池(ASSBs)的復合正極通常由活性材料、固態電解質和導電添加劑組成,這些非活性組分不僅降低能量密度(占電極體積的40-50%),還導致界面副反應和鋰離子傳輸迂曲度增加。盡管“全集成”設計(單一材料同時具備離子/電子傳導和電化學活性)可解決這些問題,但現有材料如氧化物(低容量)和硫化物(高成本)難以滿足實際需求。鹵化物雖具有低成本和高離子電導率優勢,但其電子傳導性和能量密度不足。因此,開發兼具高電化學性能與機械穩定性的全集成材料成為關鍵挑戰(圖1)。

圖1. 全固態電池(ASSBs)的電極設計

研究思路

1. 材料設計與結構特性

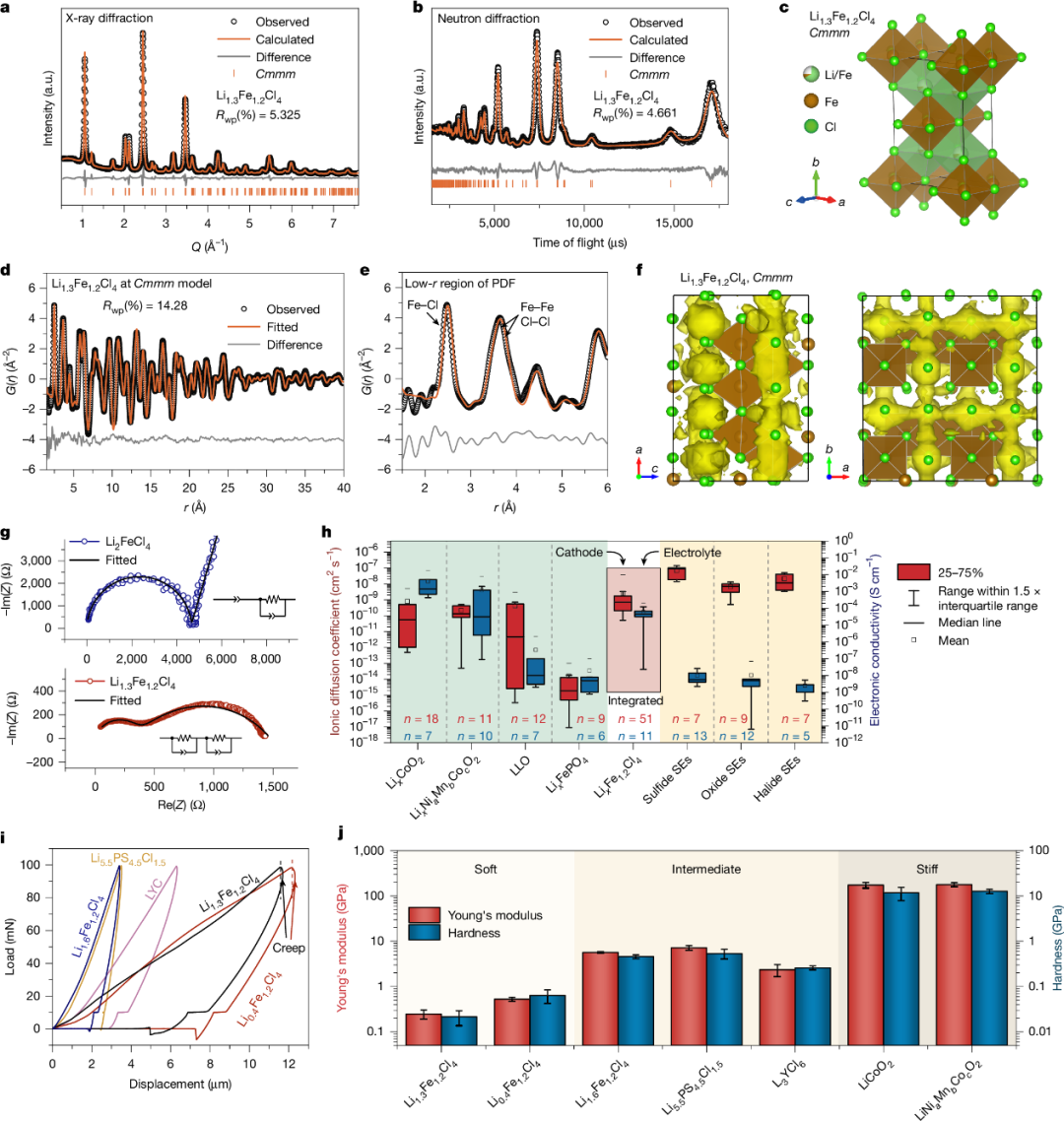

傳統復合電極由活性物質、固態電解質和導電添加劑組成,但非活性組分導致能量密度受限、界面副反應頻發。Li1.3Fe1.2Cl4的創新性在于其“一體化”設計(圖2):

晶體結構:通過同步輻射X射線衍射(XRD)和中子衍射確定其屬于正交晶系(空間群Cmmm),Li和Fe原子與Cl形成共邊八面體結構,其中Fe2+/Fe3+氧化還原對提供電子傳導,而三維Li+擴散網絡(通過AIMD模擬證實)實現快速離子傳輸(Li+電導率2.28×10-4 S cm-1,電子電導率6.98×10-5 S cm-1)。

機械性能:原位納米壓痕測試揭示其獨特的“脆性-韌性”動態轉變——充電態(Fe3+主導)的楊氏模量(0.52 GPa)顯著低于放電態(5.69 GPa),且表現出蠕變行為,賦予材料自愈合能力。

圖2. Li1.3Fe1.2Cl4的結構和物理性質

2. 電化學性能突破

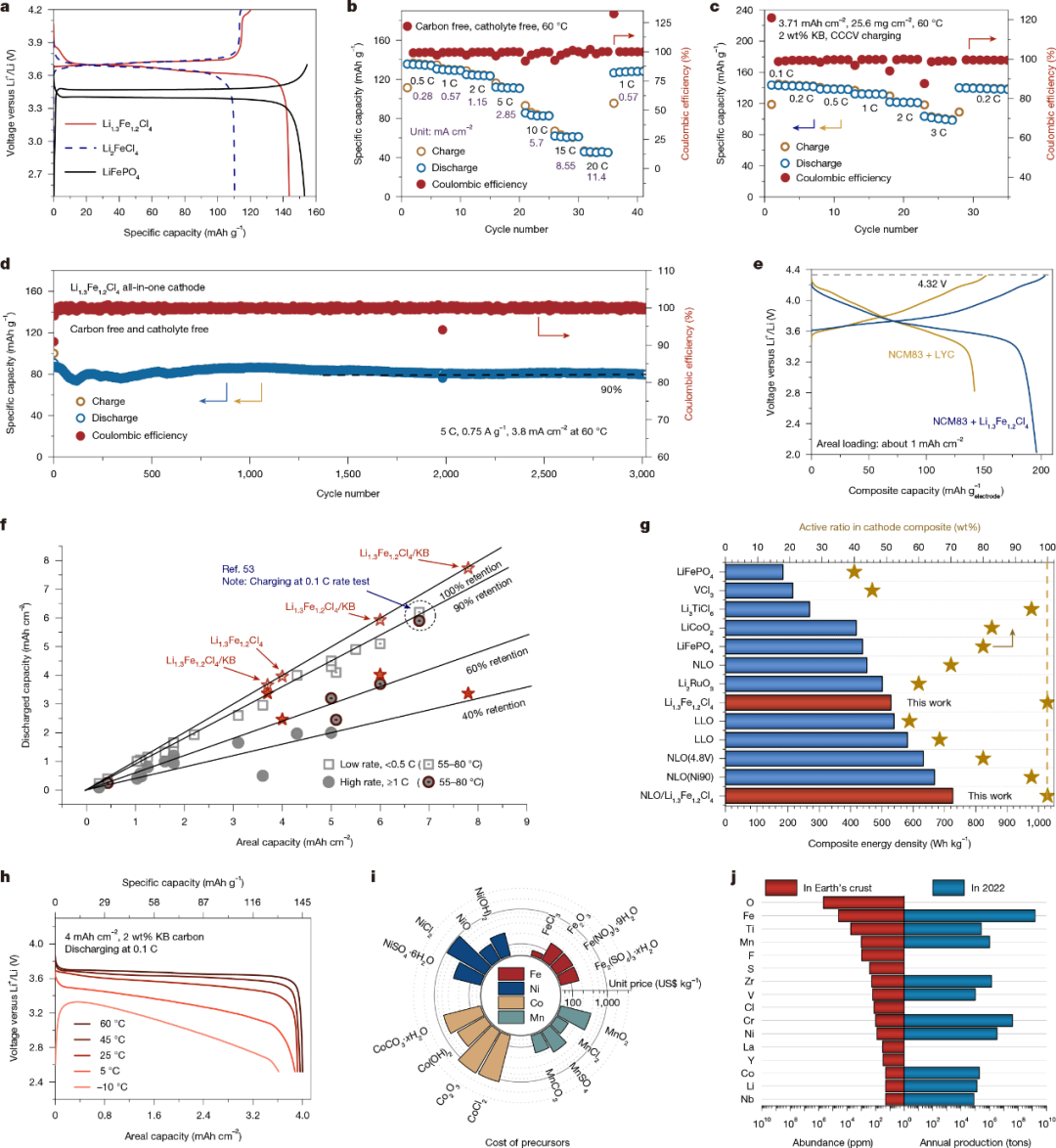

能量密度與循環壽命:作為單一組分正極,Li1.3Fe1.2Cl4在2.52-4.32 V(vs. Li+/Li)電壓區間提供145 mAh g-1的可逆容量,電極級能量密度達529.3 Wh kg-1;與富鎳層狀氧化物(NCM83)復合后,能量密度進一步提升至725.6 Wh kg-1(圖3a, e)。更引人注目的是,其在5 C (1 C = 150 mA g–1)倍率下循環3000次后容量保持率高達90%(圖3d),遠超傳統氧化物或硫化物正極。

高負載兼容性:添加2 wt%導電碳后,電極面積容量可達7.8 mAh cm-2,且在-10°C至60°C寬溫域內保持90%以上容量(圖3h)。

圖3. Li1.3Fe1.2Cl4的電化學性能

3. 動態機制解析

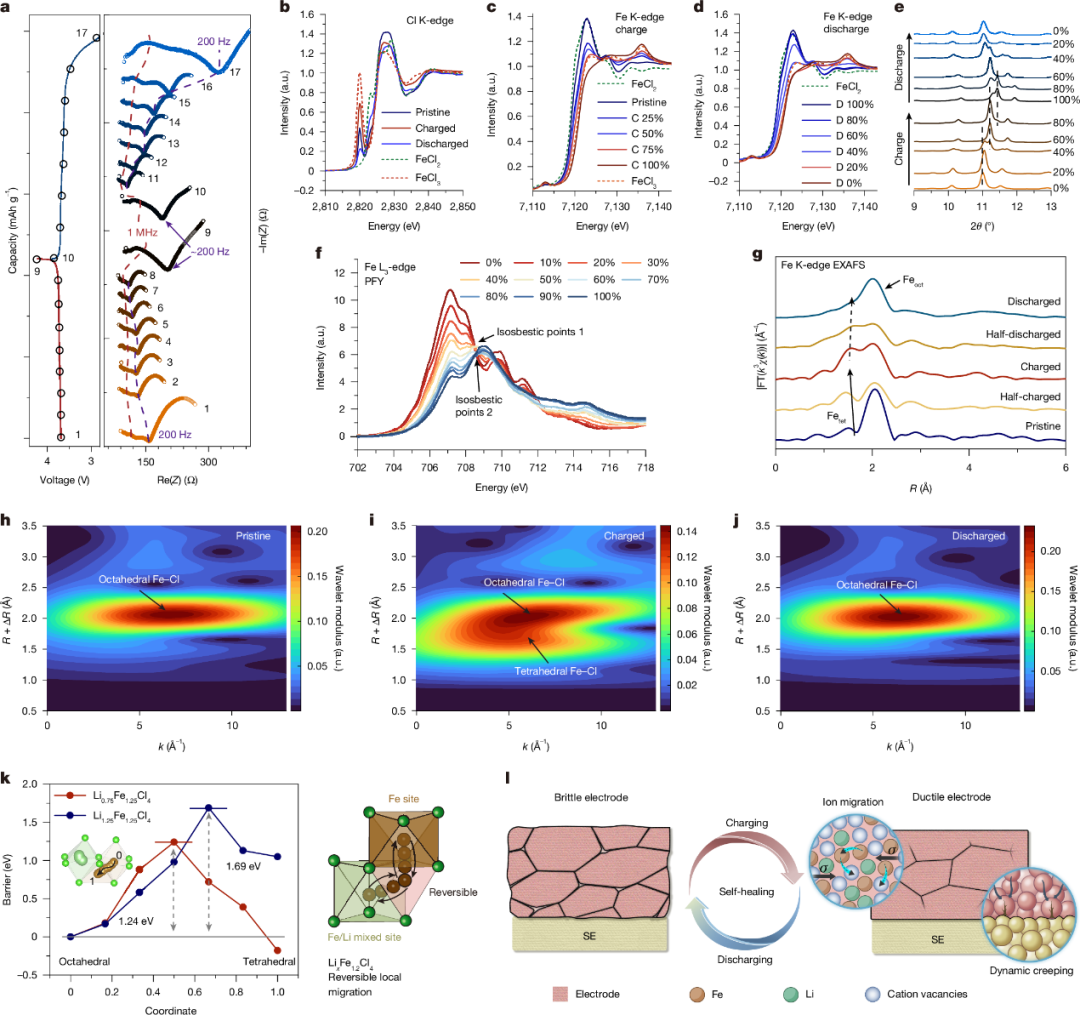

通過多尺度表征技術,研究揭示了材料性能優異的內在機制:

Fe局域遷移與結構演變:Fe K邊EXAFS和PDF分析發現,充電過程中Fe2+氧化為Fe3+,并伴隨可逆的八面體-四面體位點遷移(圖4g-j)。這種遷移降低了Li空位周圍的庫侖排斥,促進Li+擴散,同時通過AIMD模擬驗證了其低能壘特性(1.24 eV)。

自愈合行為:充電態材料的低熔點和蠕變特性(DMA顯示儲能模量降至0.57 GPa)使其在應力下修復裂紋(圖4l),SEM直接觀測到電極循環后裂紋消失,解決了固態電池常見的接觸失效問題。

圖4. LixFe1.2Cl4鹵化物框架的充/放電機制

4. 實際應用與成本優勢

制備簡化:一體化設計省去復合電極的粒徑匹配和界面優化步驟,干法電極工藝兼容規模化生產。

成本效益:基于鐵和氯的廉價原料(FeCl2/FeCl3),電極成本僅8.5美元/kWh,比傳統NCM83/LPSC復合電極降低74%(圖3i)。

總結與展望

Li1.3Fe1.2Cl4通過“材料-結構-性能”的協同設計,實現了高離子/電子電導、動態自愈合和低成本的三重突破,為全固態電池的商業化提供了新范式。未來研究可進一步探索其與鋰金屬負極的兼容性及規模化合成工藝優化。

原文詳情

Jiamin Fu, Changhong Wang, Shuo Wang, Joel W. Reid, Jianwen Liang, Jing Luo, Jung Tae Kim, Yang Zhao, Xiaofei Yang, Feipeng Zhao, Weihan Li, Bolin Fu, Xiaoting Lin, Yang Hu, Han Su, Xiaoge Hao, Yingjie Gao, Shutao Zhang, Ziqing Wang, Jue Liu, Hamid Abdolvand, Tsun-Kong Sham, Yifei Mo & Xueliang Sun. A cost-effective all-in-one halide material for all-solid-state batteries. Nature (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09153-1.