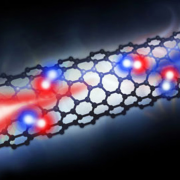

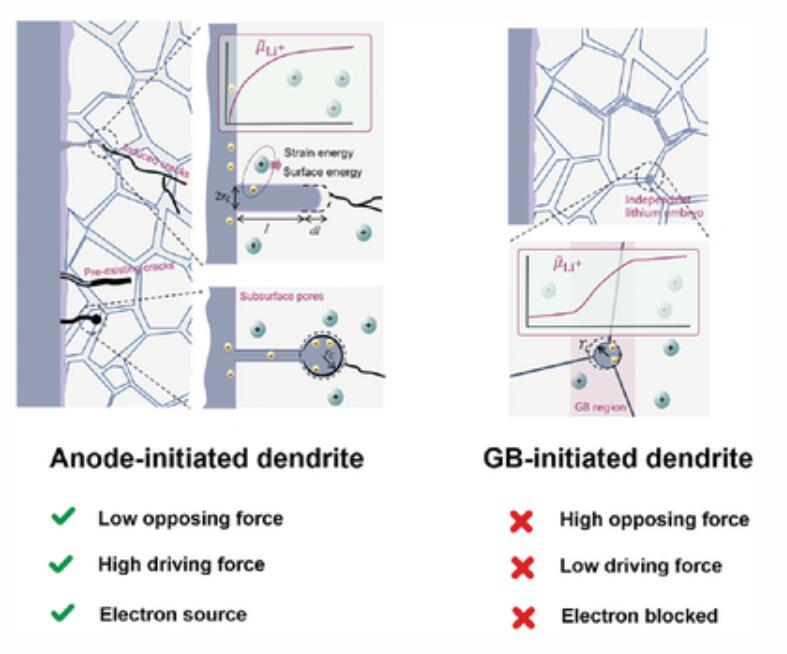

鋰枝晶的形成嚴重阻礙了全固態鋰金屬電池的實際應用。傳統觀點認為,枝晶在陽極處起始,然后生長為固體電解質(SE),而最近流行的觀點認為,Li+離子可以在電解質內的晶界(GBs)處直接還原,然后這些內部枝晶相互連接,導致短路失效。然而,內部晶界還是陽極界面主導枝晶的萌生仍存在爭議。清華大學Ma Weigang對具有代表性的Li6PS5Cl(LPSC)體系進行了第一性原理計算,以研究這兩種枝晶引發機制。

鋰枝晶的形成嚴重阻礙了全固態鋰金屬電池的實際應用。傳統觀點認為,枝晶在陽極處起始,然后生長為固體電解質(SE),而最近流行的觀點認為,Li+離子可以在電解質內的晶界(GBs)處直接還原,然后這些內部枝晶相互連接,導致短路失效。然而,內部晶界還是陽極界面主導枝晶的萌生仍存在爭議。清華大學Ma Weigang對具有代表性的Li6PS5Cl(LPSC)體系進行了第一性原理計算,以研究這兩種枝晶引發機制。

本文要點:

1) 結果表明,固體電解質界面(SEI)阻斷了電子泄漏,使內部Li+離子不太可能沉積。作者將從頭算分子動力學(AIMD)模擬與理論模型相結合,并發現陽極界面處枝晶形成的臨界電流密度(CCD)遠低于晶界處,這表明枝晶更容易在陽極處引發。

2) 該研究表明,枝晶的形成是由陽極引發的機制而不是由GB引發的機制控制的。這些發現表明,陽極界面是設計無枝晶電池的主要考慮因素,而不是GBs。

Zhengcheng Gu et.al Insights into the Anode-Initiated and Grain Boundary-Initiated Mechanisms for Dendrite Formation in All-Solid-State Lithium Metal Batteries Adv. Energy Mater. 2023

DOI: 10.1002/aenm.202302945

https://doi.org/10.1002/aenm.202302945