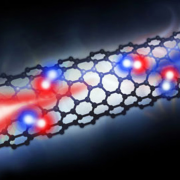

由于其高能量密度,鋰金屬是未來儲能的有前途的電極。然而,其實際容量、可循環性和安全性在很大程度上取決于控制其與液體電解質接觸的反應性,這導致固體電解質中間相(SEI)的形成。特別是,對于電解質成分如何影響 SEI 形成及其控制過程缺乏基本的機制理解。

在這里,卡爾斯魯厄理工學院Ulrike Krewer對碳酸鹽電解質中鋰金屬的初始 SEI 形成進行了基于模型的深入分析。

文章要點

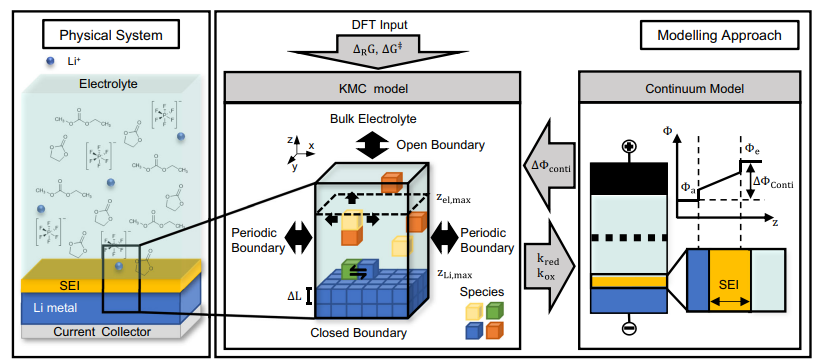

1)研究人員獲得了比同類分子動力學研究更大的長度和時間尺度。多尺度動力學蒙特卡羅/連續介質模型顯示了1μs后形成的層狀、大部分無機SEI,由Li2CO3和Li頂部的LiF組成。它的形成可以追溯到各種電解質和鹽分解過程的復雜相互作用。

2)進一步揭示,低局部Li+濃度會產生更加馬賽克狀、部分有機的SEI,并且通過增加鹽濃度可以實現鋰金屬表面的更快鈍化。在此基礎上,提出了鋰金屬SEI的設計策略,并朝著知識驅動的SEI工程邁出了重要一步。

參考文獻

Wagner-Henke, J., Kuai, D., Gerasimov, M. et al. Knowledge-driven design of solid-electrolyte interphases on lithium metal via multiscale modelling. Nat Commun 14, 6823 (2023).

DOI:10.1038/s41467-023-42212-7

https://doi.org/10.1038/s41467-023-42212-7