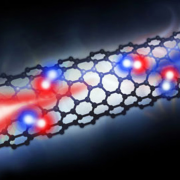

表面配體結構是決定金納米團簇光致發光(PL)特性的重要因素之一。近日,卡耐基梅隆大學Rongchao Jin等合成并研究了四個 Au52(SR)32 納米團簇的PL性質,這四個團簇表面配體均為芳香族硫醇配體 (–SR),但對位基團的位阻不同。

本文要點:

1)研究表明,這些團簇的近紅外 (NIR) 光致發光(峰值在 900–940 nm)量子產率 (QY) 隨著配體對位基團位阻的降低而大大增強。具體來說,位阻最小的對甲基苯硫醇 (p-MBT) 保護的Au52(SR)32表現出最高的 PLQY(室溫下,在未脫氣的二氯甲烷中為18.3%),而位阻最大的叔丁基苯硫醇 (TBBT) 保護的Au52(SR)32只有3.8%。

2)配體上甲基較少時 QY 的大幅增強意味著通過 C-H 鍵介導的多聲子過程發生非輻射衰變。此外,Au52(p-MBT)32和Au52(TBBT)32的單晶 X 射線衍射 (SCXRD) 結構比較表明,對位甲基較少導致 Au52 內核上配體間 π…π 堆積更強,從而限制配體振動和旋轉。

3)進一步的PL壽命、3O2 猝滅以及溫度依賴性 PL 和吸收研究表明這些團簇的發射性質為磷光和熱激活延遲熒光 (TADF)。 四個團簇的1O2生成效率與觀察到的 PL 性能遵循相同的趨勢。

總體而言,高度近紅外發光的 Au52(p-MBT)32 納米團簇和所揭示的機制有望在未來得到應用。

Yitong Wang, et al. Tailoring Carbon Tails of Ligands on Au52(SR)32 Nanoclusters Enhances the Near-Infrared Photoluminescence Quantum Yield from 3.8 to 18.3%. J. Am. Chem. Soc., 2023

DOI: 10.1021/jacs.3c09846