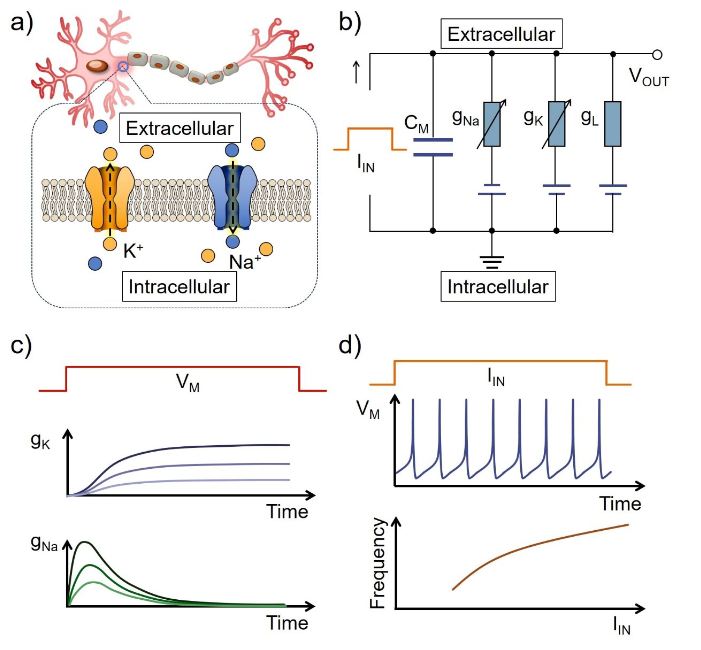

支持人機交互的腦機接口在恢復或增強人類能力方面具有巨大潛力。傳統的腦機接口是基于互補金屬氧化物半導體(CMOS)技術實現的,具有復雜、龐大和低生物相容性的電路,并受到馮諾依曼架構低能效的影響。

中國科學院寧波材料所Changjin Wan和Qing Wan等通過介紹神經形態學的簡史,回顧相關領域的最新進展,并討論未來的進展和面臨的挑戰,對即將到來的BNIs進行了概述。

本文要點:

(1)

大腦-神經形態界面(BNI)將為推進BCI技術和塑造我們與機器的互動提供一個有前途的解決方案。神經形態設備和系統能夠通過實現諸如原位向量矩陣乘法(VMM)和物理儲層計算之類的物內計算來提供具有極高能效的強大計算能力。神經形態組件與傳感和/或致動模塊集成的最新進展產生了神經形態傳入神經、傳出神經、感覺運動環路等,通過實現生物系統的復雜感覺運動能力,推進了未來神經機器人技術。

(2)

隨著緊湊型人工脈沖神經元和生物電子接口的發展,BNI和生物實體之間的無縫通信是合理預期的。

參考文獻:

C. Wan, M. Pei, K. Shi, H. Cui, H. Long, L. Qiao, Q. Xing, Q. Wan, Toward a Brain-Neuromorphics Interface. Adv. Mater. 2024, 2311288.

DOI: 10.1002/adma.202311288

https://doi.org/10.1002/adma.202311288