多倫多大學Warren C. W. Chan教授對于納米粒子遞送到實體腫瘤的機制相關研究進行了綜述。

本文要點:

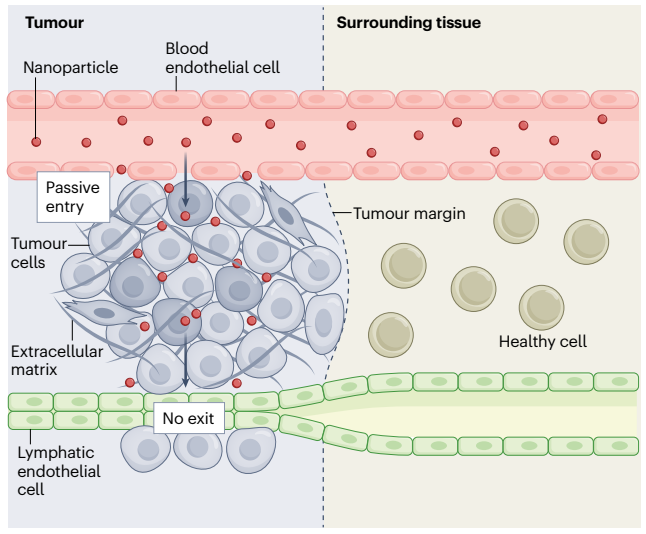

(1)用于檢測和治療癌癥的納米粒子的臨床轉化仍會受到諸多的限制。其中,一個關鍵問題是人們對納米粒子遞送到實體腫瘤的機制缺乏了解。目前的遞送機制被稱為增強的通透性和保留效應(EPR效應),即納米顆粒可通過內(nèi)皮細胞之間的間隙被動地進入腫瘤,并且會由于淋巴引流不良而在腫瘤內(nèi)保留。然而,根據(jù)EPR效應設計的納米粒子對實體腫瘤的遞送效率仍然有限。另一種機制提出,納米顆粒可通過主動的內(nèi)皮轉運過程進入腫瘤,進而與腫瘤成分發(fā)生相互作用而實現(xiàn)在腫瘤中的保留,并通過淋巴管離開腫瘤。這種機制被稱為主動轉運和保留原理。

(2)作者在文中探討了納米顆粒對實體腫瘤遞送的兩種不同機制,并解釋了它們潛在的生物學機制及其對設計用于腫瘤的納米顆粒的影響。作者指出,確定納米粒子遞送到實體腫瘤的機制對于癌癥納米藥物的發(fā)展和臨床轉化以及醫(yī)用納米粒子的設計開發(fā)而言至關重要。

Luan N. M. Nguyen. et al. The mechanisms of nanoparticle delivery to solid tumours. Nature Reviews Bioengineering. 2024

https://www.nature.com/articles/s44222-024-00154-9