在固體-電解液界面上的離子去溶劑化作用對于能源和化學轉化技術非常重要,比如電催化/催化領域、電池、雙極膜等。比如在堿性電催化制氫反應中,人們對水分子需要解離并且氫氧根需要溶解的過程并不了解。

有鑒于此,馬克斯·普朗克弗里茨·哈伯研究所Sebastian Z. Oener等報道發現活化熵和焓之間的關系與電壓有關,作者將這種現象對應于電壓導致界面電容偏差。

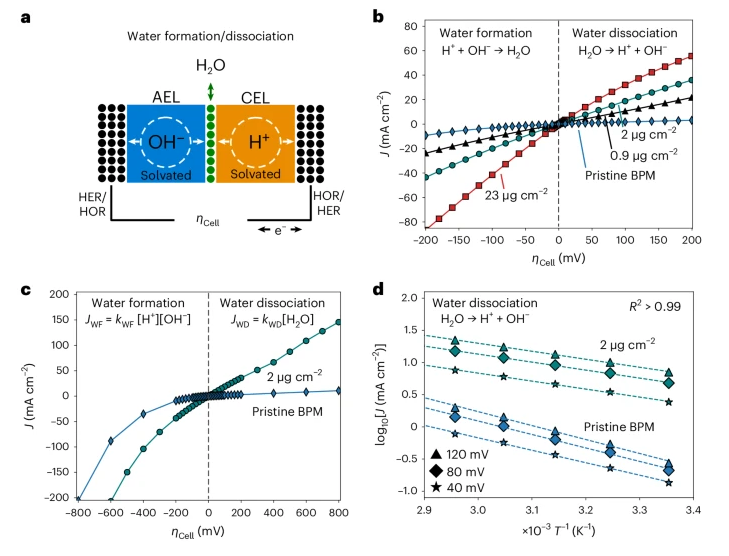

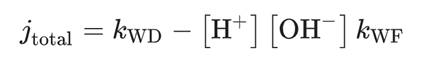

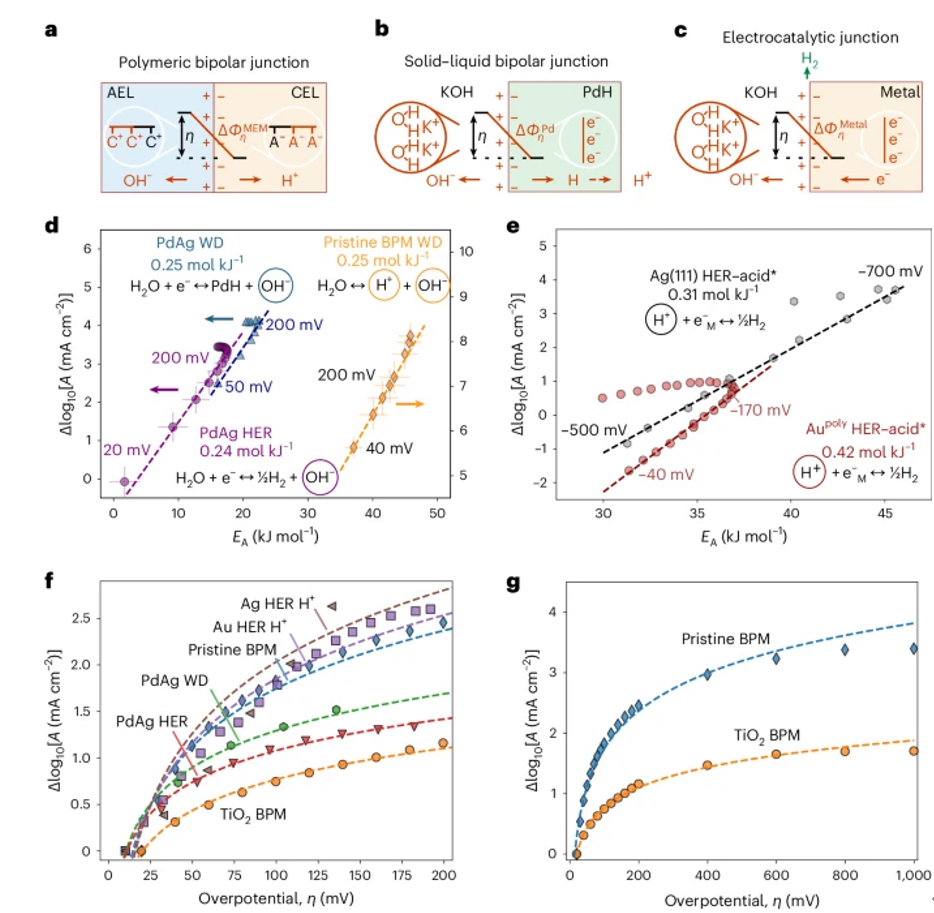

基于Nernst–Planck傳輸理論和一級電化學Arrhenius反應速率給出生成水(WF, water formation)和逆向水分子解離(WD, water dissociation)的模型

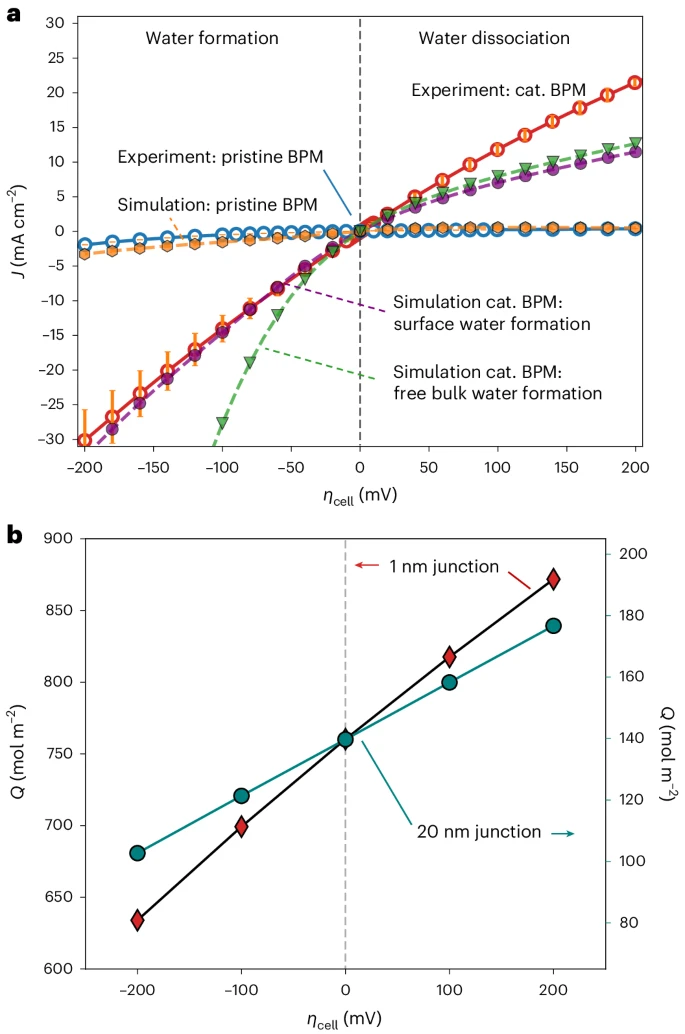

發現根據這個模型給出的模擬結果與實驗數據之間能夠相符。以往的BPM模型推測離子溶劑化存在更加復雜的物理學過程,并且以往的BPM模型含有更多的調節參數。相比而言,這個新模型得到顯著進步。

此外,作者根據該模型發現厚度更薄的氧化物層比厚度更大的氧化物層所含有的空間電荷更多,而且空間電荷的具體數目與什么因素有關還并不完全清楚(可能與聚合物層內的準確介電常數有關)。

離子溶劑化的影響

作者發現OH-溶劑化動力學比H+溶劑化更加緩慢,而且發現溶劑化的動力學與催化劑的結構無關。作者認為這是因為影響水分子界面熵所需電場的多余電荷是普適性的。

發現活化熵和活化焓之間的關系變化是由于不同時間范圍內界面電容的改變。作者發現的研究結果說明OH-的溶劑化/去溶劑化比H+溶劑化/去溶劑化的動力學更加緩慢,這些研究結果對于理解雙極膜和設計電催化劑至關重要。

電解液-電極界面的離子溶劑化

電容變化的現象不僅發生在聚合物的界面,而且在電解液-金屬界面同樣存在這種現象。作者通過KOH液體電解液和PdAg-H金屬膜作為模型考察電解液-電極界面的離子溶劑化,揭示電解液-金屬界面的離子去溶劑化動力學。

通過研究電解液-金屬界面的離子去溶劑化過程,對電化學和電催化過程給出更加準確的關系。由外球電化學機理給出的Butler-Volmer理論不包括界面的離子去溶劑化過程,并且該模型主要關注于電子的電化學電勢的方式降低活化焓,因此這種模型并不準確。相比而言,含有指前因子的內球機理更有優勢,并且指前因子與電壓的數值有關。

意義

由于發現活化焓和熵與電勢有關,可能有助于促進電化學能量轉化技術的發展。比如通過調節針對特定離子的溶劑化動力學,有助于改善膜的離子選擇性,催化活性,產物選擇性和矯正電阻。而且,除了對電催化領域,這個模型可能對理解離子泵和離子馬達的工作機制有所幫助。

參考文獻

Rodellar, C.G., Gisbert-Gonzalez, J.M., Sarabia, F. et al. Ion solvation kinetics in bipolar membranes and at electrolyte–metal interfaces. Nat Energy (2024)

DOI: 10.1038/s41560-024-01484-z

https://www.nature.com/articles/s41560-024-01484-z