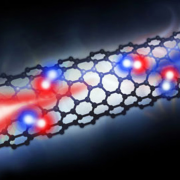

由于人工植入物難以模擬天然骨軟骨組織的空間復雜性,因此關節軟骨和軟骨下骨的整合再生仍然是一個未滿足的臨床需求。逐層制造策略(例如 3D 打印)已成為一種有前途的技術,可以復制分層的區域結構以及不同的微觀結構和機械性能。然而,動態和循環的生理環境,例如質量運輸或細胞遷移,通常會扭曲分層植入物中預先限制的生物特性,導致不明顯的空間變化和隨后的低效再生。

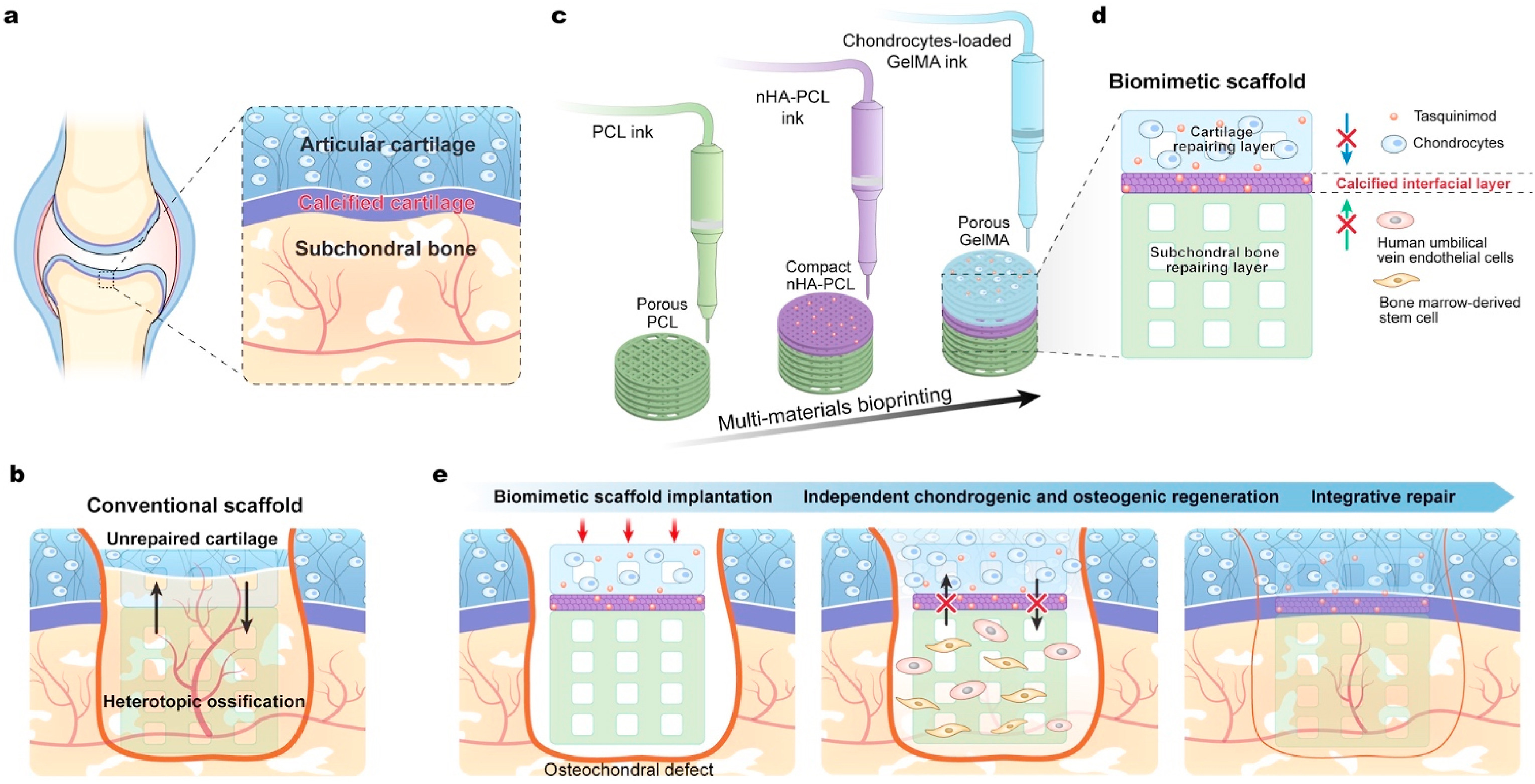

鑒于此,上海交通大學張長青、Xiaojuan Wei、復旦大學鄧玨等研究人員將仿生鈣化界面層引入支架中,作為軟骨層和軟骨下骨層之間的致密屏障,以促進成骨-軟骨修復。

本文要點:

1)由致密聚己內酯(PCL)、納米羥基磷灰石和他喹莫德(TA)組成的鈣化界面層可以在物理和生物學上將軟骨層(TA混合、軟骨細胞負載明膠甲基丙烯酸酯)與軟骨下結合層(多孔PCL)分離。這種引入為軟骨和骨再生保留了各層設計的獨立生物環境,成功抑制了血管侵入軟骨層,并防止了由于TA斷血管而導致的透明質軟骨鈣化。

2)通過肉眼檢查、微型計算機斷層掃描 (micro-CT) 以及基于體內大鼠模型的組織學和免疫組織化學分析,驗證了軟骨和軟骨下骨綜合再生的改善。此外,基因和蛋白質表達研究確定了 Caveolin (CAV-1) 通過 Wnt/β-catenin 通路促進血管生成的關鍵作用,并表明鈣化層中的 TA 通過抑制 CAV-1 來阻止血管生成。

參考文獻:

Enhanced osteochondral regeneration with a 3D-Printed biomimetic scaffold featuring a calcified interfacial layer. Bioact. Mater. 2024.

https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2024.03.004