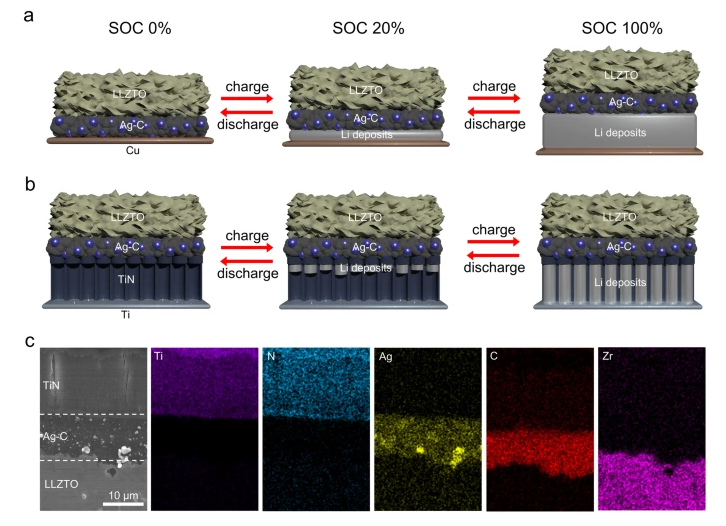

石榴石型固態電解質的無陽極(或無鋰金屬)電池被認為是開發安全、高能量密度電池的一條很有前景的途徑。然而,由于在固體電解質和負極之間的中間層反復電鍍和剝離鋰金屬而產生的內部應變,阻礙了它們的實際實施。鑒于此,來自延世大學的Jong Hyeok Park和三星綜合技術院的Ju-Sik Kim等人研究了利用硝酸鈦納米管結構和銀碳夾層來減輕循環過程中鋰沉積層反復形成所引起的各向異性應力。

文章要點:

1)該研究證實,硝酸鈦納米管的混合離子電子導電性質有效地適應了還原的Li通過界面擴散蠕變進入其自由體積空間,在鋰化過程中實現了與傳統Cu陽極對應物相比具有近十倍體積抑制能力的近無應變操作;

2)此外,該研究表明,所制備的基于Li6.4La3Zr1.7Ta0.3O12(LLZTO)的初始無陽極準固態電池全電池,與注入離子液體陰極電解液的高電壓LiNi0.33Co0.33Mn0.33O2基陰極耦合,面積容量為3.2 mA cm?2,在室溫(25℃)下,1 mA cm?2下可循環600次以上,平均庫侖效率為99.8%。

參考資料:

Kim, K.H., Lee, MJ., Ryu, M. et al. Near-strain-free anode architecture enabled by interfacial diffusion creep for initial-anode-free quasi-solid-state batteries. Nat. Commun. (2024).

DOI:10.1038/s41467-024-48021-w

https://doi.org/10.1038/s41467-024-48021-w