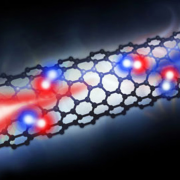

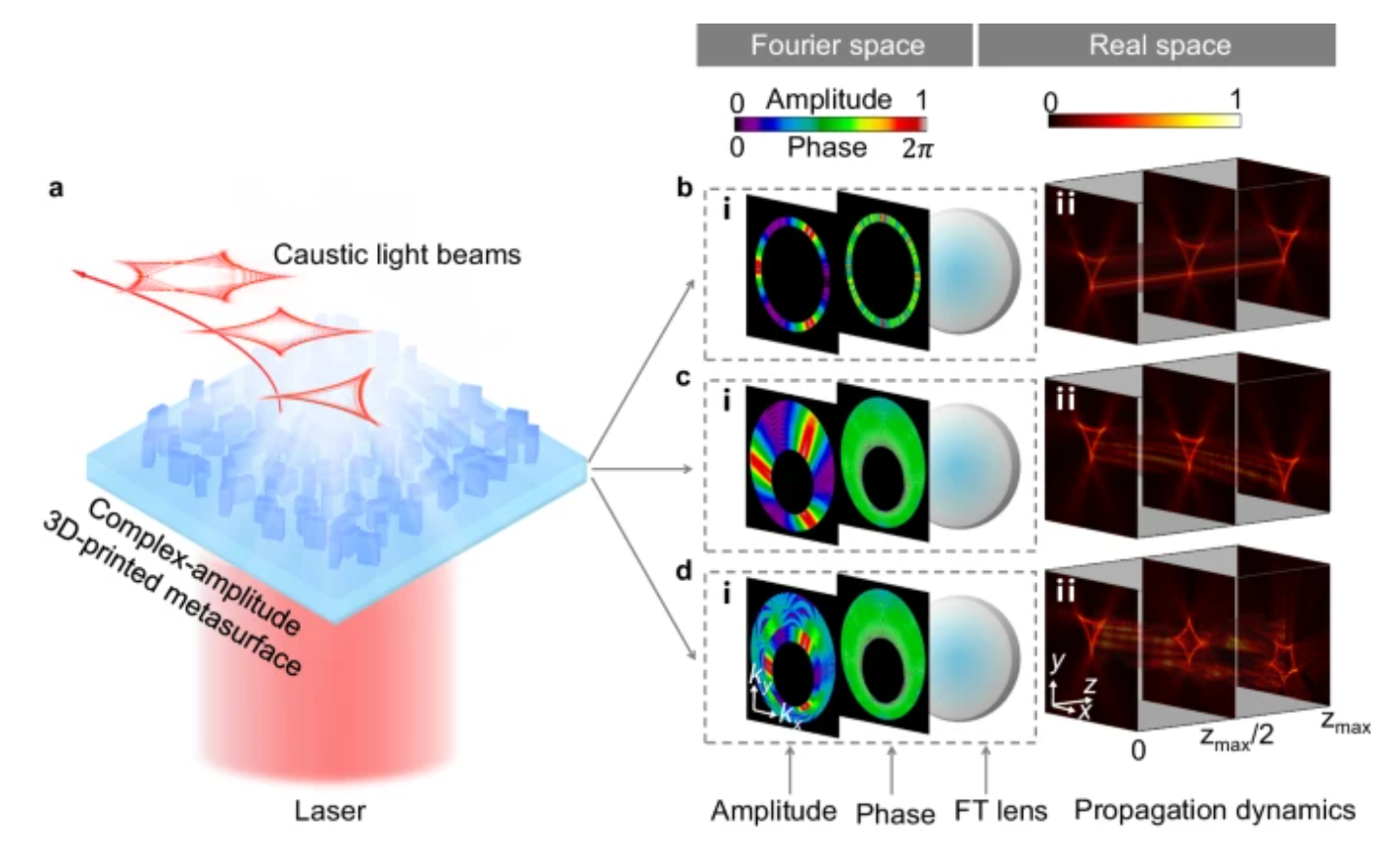

焦散發生在不同的物理系統中,從電子顯微鏡的納米級到引力透鏡的天文級。作為光線的封套,光學焦散會產生尖銳的邊或擴展的網絡。結構光中的焦散以復雜的振幅分布為特征,創新了許多應用,包括粒子操縱、高分辨率成像技術和光學通信。然而,由于在設計具有可定制傳播軌跡和平面內強度分布的焦散場方面的重大挑戰,這些應用遇到了限制。鑒于此,來自新加坡國立大學的Cheng-Wei Qiu、新加坡科技設計大學的Joel K. W. Yang和浙江大學的趙道木教授等人通過研究3D打印的元表面引入“補償相位”,用以在自由空間中形成具有彎曲軌跡的焦散場。

文章要點:

1) 該研究證實,平面內焦散圖案可以在傳播過程中從一個結構保留或變形到另一個結構,并且,這些超表面的大規模制造是通過快速原型和具有成本效益的雙光子聚合光刻實現的;

2) 此外,該研究表明,光學元件具有超薄外形和亞毫米級擴展,為光束整形、高分辨率顯微鏡和光與物質相互作用研究提供了一種緊湊的生成焦散結構光的解決方案。

參考資料:

Zhou, X., Wang, H., Liu, S. et al. Arbitrary engineering of spatial caustics with 3D-printed metasurfaces. Nat. Commun. (2024).

DOI: 10.1038/s41467-024-48026-5

https://doi.org/10.1038/s41467-024-48026-5