近日,蘇黎世聯邦理工學院Paolo Arosio等人在Nature Reviews Bioengineering上綜述了細胞外囊泡的物理化學進展。

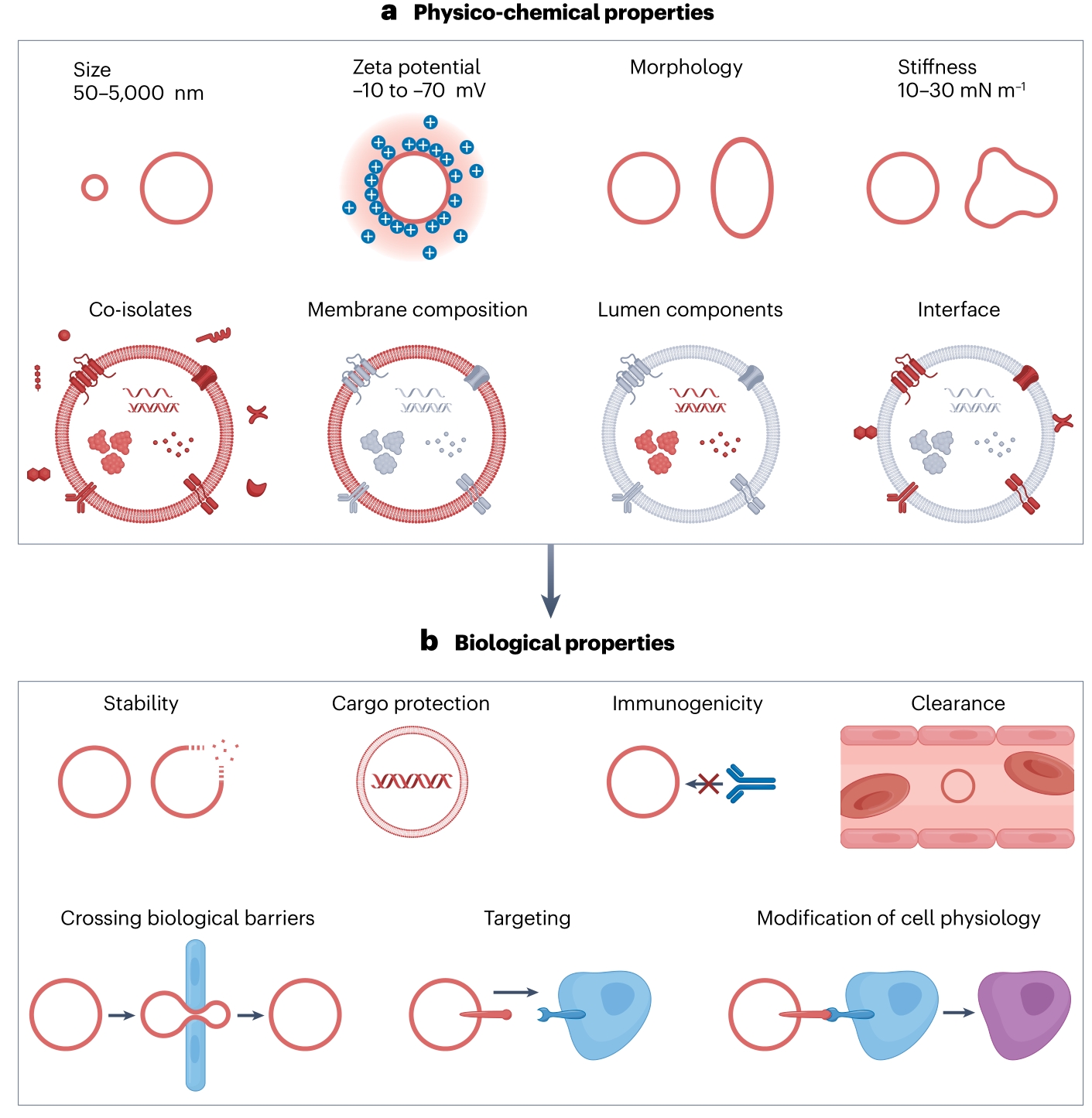

細胞外囊泡被定義為納米到微米大小的顆粒,由脂質雙層膜分隔,似乎由所有類型的細胞釋放,并能在細胞、組織、器官和生物體之間運輸生物活性分子。因此,細胞外囊泡正在被探索作為生物材料、藥物遞送納米載體、治療劑和多路復用生物標志物。然而,細胞外囊泡的分離、表征和大規模生產仍然具有挑戰性。在本綜述中,作者描述了細胞外囊泡的物理化學性質概況,源于它們的組成和構象集合,并概述了這種概況是如何通過它們的大小、組成、膜結構、表面相互作用、貨物和共分離物的異質性來定義的。作者探討了這種異質性對細胞外囊泡的純度、身份和功能定義的影響。將這一領域與抗體療法和病毒載體領域進行比較,可以發現從這些產品的生物加工中可以吸取的教訓,以及與從生物流體中制造和分離細胞外囊泡相關的獨特挑戰,這將需要新的概念和技術。作者強調徹底了解細胞外囊泡的物理化學性質對其臨床轉化的重要性。這包括生物加工方法的開發、產品質量屬性的分配、細胞外囊泡產品的一致性和規模化生產。

要點

細胞外囊泡的物理化學景觀的復雜性超過了蛋白質生物制劑和病毒載體的復雜性,從而使細胞外囊泡身份和純度的定義變得復雜。

細胞外囊泡群體可以看作是囊泡結構的連續體。

細胞外囊泡的物理化學景觀可以為其分離、表征和大規模制造提供信息。

將細胞外囊泡轉化為可銷售產品的臨床轉化需要新的標準化技術。

參考文獻:

Manno, M., Bongiovanni, A., Margolis, L. et al. The physico-chemical landscape of extracellular vesicles. Nat Rev Bioeng (2024).

https://doi.org/10.1038/s44222-024-00255-5