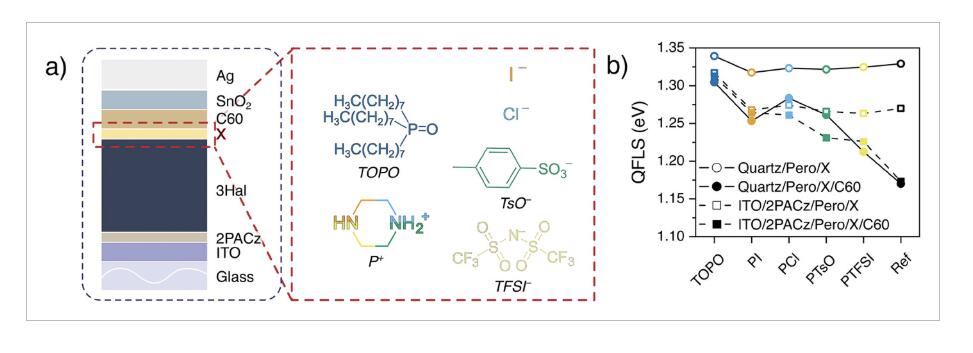

鈣鈦礦太陽能電池(PSC)有望用于高效串聯(lián)應用,但它們的長期穩(wěn)定性,特別是離子遷移,仍然是一個挑戰(zhàn)。盡管在穩(wěn)定PSC方面取得了進展,但與硅等成熟技術相比,它們仍然不足。近日,柏林工業(yè)大學Steve Albrecht、盧布爾雅那大學Marko Topi?探討了使用碘化物、氯化物、甲苯磺酸鹽和雙三氟甲酰亞胺陰離子的不同哌嗪鹽處理如何影響1.68 eV帶隙PSC的能量、載流子動力學和穩(wěn)定性。

鈣鈦礦太陽能電池(PSC)有望用于高效串聯(lián)應用,但它們的長期穩(wěn)定性,特別是離子遷移,仍然是一個挑戰(zhàn)。盡管在穩(wěn)定PSC方面取得了進展,但與硅等成熟技術相比,它們仍然不足。近日,柏林工業(yè)大學Steve Albrecht、盧布爾雅那大學Marko Topi?探討了使用碘化物、氯化物、甲苯磺酸鹽和雙三氟甲酰亞胺陰離子的不同哌嗪鹽處理如何影響1.68 eV帶隙PSC的能量、載流子動力學和穩(wěn)定性。

本文要點:

1) 基于氯化物的處理實現(xiàn)了最高的功率轉換效率(21.5%)和開路電壓(1.28V),這與表面更強的能帶彎曲和n型特性有關。同時,由于離子損失增加,它們的長期穩(wěn)定性降低。

2) 托西酯處理的器件提供了最佳平衡,在1000小時后仍保持96.4%的效率(ISOS-LC-1I)。這些發(fā)現(xiàn)表明,靶向表面處理可以提高PSC的效率和穩(wěn)定性。

Florian Scheler et.al Correlation of Band Bending and Ionic Losses in 1.68 eV Wide Band Gap Perovskite Solar Cells Adv. Energy Mater. 2024

DOI: 10.1002/aenm.202404726

https://doi.org/10.1002/aenm.202404726