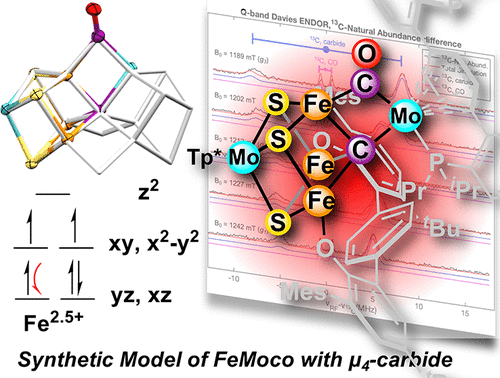

固氮酶在復雜的Fe-M(M=Mo、Fe或V輔酶因子(FeMco)上催化將N2還原為NH3,該輔因子具有八個金屬中心,以及由S和C形成的橋連結構,組成為MFe7S8C。不尋常的μ6-碳化物配體所起的作用及其對金屬中心的影響仍不明確。

有鑒于此,加州理工學院Theodor Agapie教授、Paul H. Oyala、馬克思·普朗克化學能轉換研究所Serena DeBeer教授等報道描述了一個碳化物配體從先前報道的末端MoC配合物轉移到由雙酚鹽配體支撐的MoFe3S3簇的過程,從而生成了一個組成為MoS3Fe3CMo的五金屬簇,該簇還含有一個橋連的CO,類似于固氮酶中低場CO(lo?CO)的形式。

本文要點:

(1)

這個簇具有S=1/2的自旋態,適合用脈沖電子順磁共振(EPR)光譜進行研究。研究表明,該簇中碳化物的13C超精細相互作用(aiso(13C)=12.5 MHz)明顯大于到目前為止通過電子順磁共振研究的固氮酶輔因子(FeMco)各種狀態下所觀察到的數值(|aiso(13C)| = 0.89-2.7 MHz)。

(2)

這項研究為合成與固氮酶簇理論模型有關的含碳化物的FeS簇提供了一種策略,同時也為通過電子順磁共振方法研究M-C相互作用提供幫助。

參考文獻

Linh N. V. Le, Tianyi He, Justin P. Joyce, Paul H. Oyala*, Serena DeBeer*, and Theodor Agapie*, Molybdenum–Iron–Sulfur Cluster with a Bridging Carbide Ligand as a Partial FeMoco Model: CO Activation, EPR Studies, and Bonding Insight, J. Am. Chem. Soc. 2025

DOI: 10.1021/jacs.4c17893

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c17893