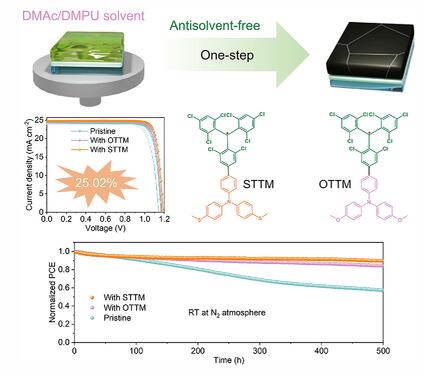

鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的傳統制造歷來依賴于有毒溶劑,如二甲基甲酰胺(DMF)、N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)和氯苯,這就需要可持續和經濟可行的替代品。在最小化溶劑毒性和提高器件性能的策略指導下,南方科技大學許宗祥、Qu Geping開發了一種一步無反溶劑方法。

本文要點:

1) 該方法采用N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)和N,N'-二甲基丙烯脲(DMPU)作為鈣鈦礦制備中DMF/NMP的替代品,并使用乙醇作為空穴傳輸層。然而,通過無反溶劑工藝制備的甲脒(FA)基鈣鈦礦薄膜在埋入界面處經常出現嚴重的結晶問題,這缺乏快速的溶劑去除,并導致高濃度的缺陷,如未配位的Pb2+離子。

2) 為了克服這一挑戰,作者設計了一種策略,將混合溶劑(DMAc/DMPU)的使用與以Cl、甲氧基或甲硫基為特征的穩定自由基添加劑摻入相結合。這種方法有效地調節了結晶動力學,降低了缺陷濃度,并增強了電荷載流子的提取。采用這種方法,作者實現了25.02%的效率,以及出色的操作穩定性。

Pengfei Xie et.al Improving Efficiency and Stability of Antisolvent-Free Perovskite Solar Cells via Radical Additives and Reduced-Toxicity Strategies for Solvent Systems Adv. Energy Mater. 2025

https://doi.org/10.1002/aenm.202500410