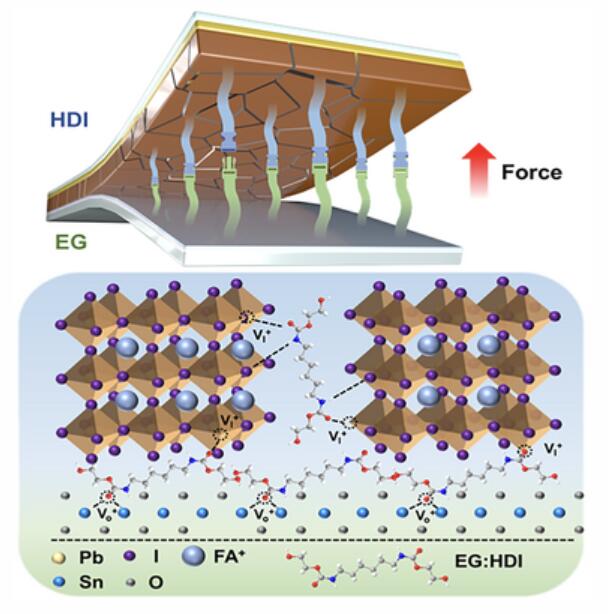

有機-無機鹵化物鈣鈦礦太陽能電池(PSC)在柔性和輕質光伏方面取得了巨大進展。然而,實現其大面積印刷制造仍極具挑戰性,特別是埋人界面處的缺陷富集問題,這對有效的載流子傳輸至關重要。在此,南昌大學陳義旺院士、孟祥川設計了一種界面緊固策略來提高PSC的性能和穩定性,包括將六亞甲基二異氰酸酯(HDI)引入鈣鈦礦前體和電子傳輸層上的乙二醇(EG)。

本文要點:

1) HDI和EG在成膜過程中的原位反應可以抑制前驅體沉積過程中復雜中間相的形成,從而實現均勻的膠體分布,減輕鈣鈦礦薄膜的梯度殘余應力失配,增強埋入界面接觸。

2) 由此產生的剛性、柔性PSC和模塊(25 cm2)分別實現了26.04%、24.16%和20.40%的PCE,封裝器件在儲存6380小時后可以保持超過80%的效率。該工作為同時優化埋入界面的接觸質量和鈣鈦礦的結晶質量提供了指導,這符合鈣鈦礦光伏大面積、高質量和均勻沉積的要求,并促進了其印刷制造和商業化轉型的發展。

Zhixing Cai et.al A Buried Interface Fastening Approach for Efficient and Flexible Perovskite Photovoltaics Adv. Functional Mater. 2025

DOI: 10.1002/adfm.202505921

https://doi.org/10.1002/adfm.202505921