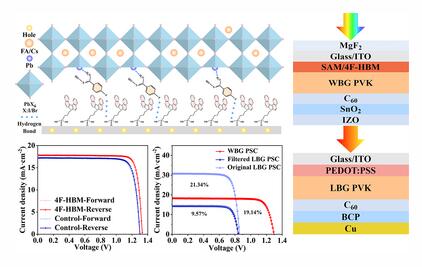

埋入界面的調節對于高性能寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池(PSC)至關重要,它會影響界面缺陷、電荷傳輸和鈣鈦礦的結晶。近日,四川大學趙德威、任勝強、Zeng Guanggen、廣西大學Huang Hao報道了一種簡單的策略,即在自組裝單層(SAM)和寬帶隙(WBG)鈣鈦礦層之間插入多功能(Z)-4-氟-N′-羥基苯甲酰亞胺(4F-HBM)分子,用于調節晶體生長并促進空穴提取。

本文要點:

1) 研究發現,4F-HBM中的F原子與SAM形成氫鍵。4F-HBM與鈣鈦礦中的Pb2+相互作用,有效降低了界面處的缺陷態密度和埋入界面處的非輻射電荷復合損失。使用4F-HBM的1.77-eV WBG PSC具有20.09%的功率轉換效率和84.71%的高填充因子,顯著高于對照器件(分別為18.47%和82.53%)。

2) 在821小時的最大功率點跟蹤后,該器件可以保持其原始效率的85%,顯示出改進的穩定性。通過將這種半透明WBG子電池與1.25eV低帶隙PSC結合,四端全鈣鈦礦串聯太陽能電池的PCE為28.71%。

Wenbo Jiao et.al Molecular Bridging at Buried Interface Enables Efficient Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells Adv. Energy Mater. 2025

DOI: 10.1002/aenm.202501556

https://doi.org/10.1002/aenm.202501556